Hasta 1850 aproximadamente, comienzo de la era científica, los administradores comprendían perfectamente el ciclo de hambruna, epidemia y disturbio social; al considerar las principales causas de los desastres, su atención se concentraba en la hambruna y en las epidemias de enfermedades cuarentenables. La mejora de las condiciones sanitarias y del conocimiento de las catástrofes naturales fuera de Europa y de América del Norte (debida a la mayor rapidez de los medios de comunicación y transporte) hizo que aumentara gradualmente el interés en esas catástrofes.

En las sociedades industrializadas actuales, los adelantos en materia de condiciones económicas y salud pública han eliminado prácticamente el problema que plantean las enfermedades transmisibles como desastres. Sin embargo, en los países en desarrollo siguen revistiendo proporciones catastróficas esas enfermedades, particularmente el sarampión, la poliomielitis, la malaria, la fiebre tifoidea y las virosis transmitidas por artrópodos, como el dengue y la fiebre amarilla. Cuando el peligro es palpable, las autoridades nacionales suelen recabar asistencia de organismos especializados en la lucha contra enfermedades transmisibles (como la Organización Panamericana de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades) más bien que de los organismos de socorro para desastres.

El riesgo de enfermedades transmisibles con posterioridad a desastres viene determinado en parte por seis tipos de factores adversos, a saber: cambios de la morbilidad preexistente, cambios ecológicos resultantes del desastre, desplazamiento de poblaciones, cambios de la densidad de población, desarticulación de los servicios públicos e interrupción de los servicios básicos de salud pública.

Cambios de la morbilidad preexistente

En general, el riesgo de enfermedades transmisibles en comunidades afectadas por un desastre es proporcional al grado de endemicidad. No suele haber riesgo de determinada enfermedad cuando el microorganismo que la causa no está presente de antemano. Sin embargo, los países en desarrollo tienen a menudo sistemas tan deficientes de notificación de enfermedades transmisibles que las autoridades nacionales carecen de información adecuada sobre el nivel de infestación por microorganismos específicos. No obstante la falta de información confiable, a veces se ejerce presión política a favor de la adopción de medidas de salud pública contra enfermedades tales como la viruela, el cólera, la fiebre amarilla y otras transmitidas por vectores en zonas geográficas que los especialistas consideran exentas de esos riesgos.

Cabe concebir que en zonas afectadas por desastres el propio personal de socorro introduzca enfermedades transmisibles, por ejemplo nuevas cepas de gripe, fiebre aftosa y enfermedades transmitidas por vectores, en particular Aedes aegypti. Por otra parte, cuando ese personal no está inmunizado puede ser víctima de enfermedades endémicas contra las que la población local es inmune o resistente.

Cambios ecológicos resultantes del desastre

Los desastres naturales, e n particular sequías, inundaciones y huracanes, provocan a menudo cambios ecológicos que agravan o reducen el riesgo de enfermedades transmisibles. Ello es particularmente aplicable a las enfermedades de transmisión vectorial e hídrica. Por ejemplo, un huracán acompañado de fuertes lluvias en el litoral centroamericano del Caribe puede reducir el número de eclosiones de Anopheles aquasalis, puesto que este vector prefiere el agua salobre de los esteros, y hacer aumentar el de A. albimanus y A. darlingi, que suele proliferar en agua dulce y limpia, incluso de terrenos anegados. Sería difícil pronosticar el efecto neto del huracán en la malaria humana, de la que son vectores ambos tipos de mosquitos. Las lluvias ocasionarían además el desbordamiento de los ríos y canales, utilizados a menudo como fuentes de agua potable en las zonas rurales. En ciertas circunstancias una enfermedad zoonótica de transmisión hídrica, como la leptospirosis, puede difundirse más fácilmente por contacto con el agua o por beber la de fuentes contaminadas. Sin embargo, existen pruebas de que la dilución con agua de lluvia del agua potable ya contaminada reduce el riesgo de enfermedad (1). Además, puede ocurrir que la población se abstenga de beber agua contaminada por las inundaciones, debido a causas culturales o psicológicas, como sería la presencia en ella de cadáveres de animales.

Desplazamiento de poblaciones

El desplazamiento de las poblaciones de las zonas afectadas por un desastre puede influir de tres maneras distintas en el riesgo relativo de enfermedades transmisibles. Si la población se traslada a proximidad, las instalaciones y servicios existentes en la comunidad de acogida pueden verse sometidos a grave presión. Si el reasentamiento se efectúa a cierta distancia, aumenta la probabilidad de que la población desplazada encuentre enfermedades que no existían en su propia comunidad y a las que sea susceptible. Por ejemplo, una población rural no inmunizada de los Andes a la que se reagrupa en campamentos con posterioridad a un terremoto puede estar expuesta al sarampión. A la inversa, las poblaciones desplazadas pueden llevar consigo agentes o vectores de enfermedades transmisibles. Esto ocurre a menudo cuando los habitantes de zonas de litoral donde existe la malaria son evacuados hacia el interior ante la inminencia de un huracán.

Habitantes de Maraba, Brasil bajan

por las calles inundadas. Las inundaciones y otros desastres naturales producen

a menudo cambios del medio ambiente que pueden agravar el riesgo de enfermedades

de transmisión vectorial e hídrica. Foto: Julio Vizcarra, OPS

Cambios de la densidad de población

La densidad de población es un factor crítico en la transmisión de enfermedades propagadas por vía respiratoria y por contacto personal. Debido a la destrucción de viviendas, los desastres naturales casi siempre contribuyen al aumento de la densidad de población. Los supervivientes buscarán refugio, alimentos y agua en zonas menos afectadas. Si los daños son menos graves, puede producirse hacinamiento cuando los damnificados van a vivir con otras familias o se congregan en locales públicos, como escuelas e iglesias. Las secuelas mencionadas con mayor frecuencia son enfermedades respiratorias agudas, gripe y diarreas no específicas.

Desarticulación de los servicios públicos

Como consecuencia de un desastre pueden quedar interrumpidos los servicios de electricidad, agua, alcantarillado, etc. En una aldea que carezca de energía eléctrica y donde los hábitos de defecación sean heterogéneos, si las fuentes de agua están contaminadas en condiciones normales, será muy poco o ninguno el riesgo adicional de enfermedades transmisibles a raíz del desastre. Por el contrario, en zonas económicamente más adelantadas, la desarticulación de los servicios básicos agrava el peligro de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. La insuficiencia de ésta para higiene personal también facilita la propagación por contacto.

Interrupción de los servicios básicos de salud pública

La interrupción de ciertos servicios básicos de salud pública, como los de vacunación, tratamiento ambulatorio de la tuberculosis y programas antimaláricos y antivectoriales, se pasa a menudo por alto como factor que hace aumentar la probabilidad de transmisión de enfermedades a raíz de desastres en países en desarrollo. El riesgo aumenta proporcionalmente a la importancia y la duración de la alteración de los servicios. En consecuencia, al cabo de meses o años de una sequía, una hambruna o un disturbio civil, pueden producirse brotes de enfermedades transmisibles. La interrupción causante de esas condiciones suele ser resultado de la asignación de personal y recursos financieros a la labor de socorro cuando ya ha pasado el período crítico. Además, contribuye a la interrupción el hecho de que no se restablecen los recursos al nivel suficiente.

Campamentos provisionales instalados

con posterioridad al fuerte terremoto registrado en el norte de Italia en

noviembre de 1981. La excesiva densidad de población y la falta de servicios de

saneamiento adecuados, que caracterizan a menudo a los campamentos y otros

asentamientos provisionales, hace a estos poco deseables desde el punto de vista

de la salud. Foto: Por cortesía de Il Mattino,

Italia

Los desastres provocados por el hombre corresponden a dos categorías: en la primera figuran los resultantes de una actividad destructiva accidental. Puede tratarse de hechos repentinos, como catástrofes de aviación, explosiones, incendios e intoxicaciones, o de procesos crónicos como son la deforestación y la contaminación del medio ambiente. Los desastres accidentales provocados por el hombre entrañan para la comunidad poco a ningún riesgo adicional de enfermedades transmisibles, y por ello no corresponden al tema del presente manual.

En la segunda categoría están los desastres que suponen las guerras, los trastornos económicos o sociales y los disturbios civiles. La acción bélica se suele subdividir e n la de tipo ordinario, como el asedio y el bloqueo, y la de tipo excepcional como sería el uso de armas biológicas, químicas (gases tóxicos) y nucleares. La experiencia sobre los efectos de este segundo tipo de acción bélica en las enfermedades transmisibles es limitada. Los agentes biológicos capaces de producir epidemias incapacitantes para militares o poblaciones civiles (por ejemplo, ántrax y peste) se combaten con las mismas medidas de salud pública utilizadas contra los brotes naturales. La información al respecto figura en otras obras (2).

La relación de los disturbios sociales y la acción bélica ordinaria con las enfermedades transmisibles es análoga a la de éstas con los desastres crónicos, por ejemplo sequías. La guerra y la sequía son las causas más frecuentes de malnutrición grave y hambruna generalizadas. Las enfermedades transmisibles con efectos nutricionales adversos en personas antes bien alimentadas agravan el riesgo para los individuos malnutridos, ya que muchas, como el sarampión, revisten más gravedad en estos casos. Se ha señalado que algunas enfermedades parasitarias, como la malaria, y virosis, como el herpes, tienden a reactivarse durante la realimentación (3). Las autoridades pueden no tener interés político o no ser capaces de prestar asistencia a las poblaciones afectadas durante guerras e insurrecciones, contrariamente a lo que ocurre por ejemplo en casos de sequía, cuando en general apoyan la labor de socorro.

Los seis factores precitados de riesgo de enfermedades transmisibles con posterioridad a desastres naturales existen también generalmente en casos de desastre ordinario provocado por el hombre. Sin embargo, la acción militar entraña a menudo desplazamiento y permanencia en zonas geográficas que ordinariamente no están habitadas. En esas circunstancias, los militares pueden estar expuestos a distintas zoonosis y enfermedades de transmisión vectorial a las que de ordinario conceden poca atención los administradores civiles del socorro. Como ejemplos de esas enfermedades pueden citarse la leishmaniasis, las rickettsiosis y la mayor parte de las virosis transmitidas por artrópodos. Los médicos militares están al tanto de esos riesgos, por lo cual sus homólogos civiles raramente se ven involucrados. La probabilidad de que esas enfermedades se propaguen a allegados del personal militar y a la población civil varía, pero en general es escasa.

Históricamente se ha dado el caso de enfermedades transmisibles que han adquirido un carácter epidémico debido a desastres (4,5) o debido a la malnutrición de las personas, que las hace más susceptibles a diversos agentes patógenos (6,7). De hecho, hasta la segunda guerra mundial, las enfermedades transmisibles causaban más víctimas que las hostilidades o las hambruna, cuando éstas se producían. En el Cuadro 1 se indican las enfermedades más asociadas con la guerra y la hambruna, y los métodos más eficaces para combatirlas. Se ha certificado ya la eliminación mundial de la transmisión humana de la viruela y hay algunas otras enfermedades, como el tifus transmitido por piojos, la peste y la fiebre recurrente, cuya distribución geográfica ha quedado limitada a zonas remotas y en gran parte deshabitadas.

La segunda guerra mundial representó un período de transición para los países beligerantes industrializados. Sorprendentemente, los cinco años de guerra y ocupación continuas en Europa afectaron a las poblaciones civiles menos que otras guerras anteriores. Los principales aumentos de la morbilidad correspondieron a nuevos casos de tuberculosis pulmonar, que se propagó continuamente por toda Europa occidental, y a casos notificados de fiebre tifoidea, que aumentaron en total al doble (8-10). La situación más grave fue la de las personas desplazadas, los refugiados de campamentos y los recluidos en campos de concentración (11-13). En los casos de nutrición deficiente y hambre marginales hubo brotes esporádicos de tifus, disentería, escarlatina y difteria que causaron muchas víctimas.

|

Cuadro 1. Enfermedades transmisibles de importancia en salud

pública, tradicionalmente asociadas a la guerra y la hambruna, para las que se

cuenta con métodos tradicionales de prevención y control

(21) | |

|

Enfermedad |

Medidas sanitarias |

|

A. Enfermedades transmitidas por agua y/o

alimentos | |

|

1. Fiebre tifoidea, y fiebre paratifoidea |

a. Evacuación adecuada de heces y orina. |

|

2. Envenenamiento por alimentos |

b. Agua salubre para beber y aseo. |

|

3. Envenenamiento por aguas residuales |

c. Preparación higiénica de alimentos. |

|

4. Cólera |

d. Lucha contra las moscas y plagas. |

|

5. Leptospirosis |

e. Vigilancia de enfermedades. |

|

f. Aislamiento y tratamiento de casos incipientes (fiebre

tifoidea, y paratifoidea, cólera). | |

|

g. Inmunización (fiebre tifoidea, y cólera). | |

|

B. Propagación de persona a persona | |

|

Enfermedades contraídas por contacto | |

|

1. Shigelosis |

a. Reducción del hacinamiento. |

|

2. Diarreas no especificas |

b. Servicios de aseo adecuados. |

|

3. Infecciones estreptocócicas de la piel |

c. Educación sanitaria. |

|

4. Sarna |

d. Vigilancia de la enfermedad en consultorios. |

|

5. Hepatitis infecciosa |

e. Tratamiento de casos clínicos. |

|

f. Inmunización (hepatitis infecciosa). | |

|

Enfermedades propagadas por la respiración | |

|

1. Viruela |

a. Niveles adecuados de inmunización antes del

desastre. |

|

2. Sarampión |

b. Reducción del hacinamiento |

|

3. Tos ferina |

c. Vigilancia de la enfermedad en los consultorios y la

comunidad. |

|

4. Difteria |

d. Aislamiento de casos índice (especialmente de

viruela) |

|

5. Influenza |

e. Inmunización de toda la población(viruela) o de los niños

(sarampión). |

|

6. Tuberculosis |

f. Mantenimiento de la inmunización primaria de lactantes

(difteria, tos ferina, tétanos). |

|

C. Enfermedades transmitidas por

vectores | |

|

1. Tifus transmitidas par piojos |

a. Desinfección (excepto malaria y encefalitis). |

|

2. Peste (pulga de la rata) |

b. Lucha antivectorial. |

|

3. Fiebre recurrente |

c. Vigilancia de la enfermedad. |

|

4. Malaria (mosquito) |

d. Aislamiento (no de casos de malaria) y

tratamiento |

|

5. Encefalitis vírica | |

|

D. Complicaciones de heridas | |

|

1. Tétanos |

a. Inmunización con toxoide tetánico. |

|

b. Antitoxina tetánica tras la exposición. | |

Desde 1945 no ha habido brotes graves de enfermedades transmisibles a raíz de desastres en Europa occidental, Estados Unidos continental y Canadá. Ello se asocia con la mejora general de las condiciones de saneamiento y con la desaparición en muchos países de ciertas enfermedades de transmisión vectorial, como la malaria, o con la limitación de las enfermedades a zonas apartadas, debido a la difusión de insecticidas y plaguicidas eficaces. También se asocia con la falta de brotes graves la inmunización de las poblaciones susceptibles mediante vacunas eficaces contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión, y con el tratamiento adecuado y la interrupción de la transmisión mediante antibióticos de enfermedades como la fiebre tifoidea, las estreptococosis y la tuberculosis. Al atender a las poblaciones afectadas por desastres en países industrializados, los médicos han observado aumentos de diarreas no específicas, gripe y pequeñas infecciones respiratorias. Sin embargo, es posible que el problema sea explicable simplemente por la propia densidad de población.

La evaluación de situaciones recientes en lo que respecta a enfermedades transmisibles an América Latina, el Caribe y otras partes del mundo en desarrollo se ve complicada por varios factores relacionados con el cambio de las características de la enfermedad, el grado de desarrollo y la infraestructura de servicios de salud pública. Entre esos factores, los más importantes son la persistencia de muchas enfermedades transmisibles graves, la disminución de otras, la falta de datos básicos de vigilancia, la insuficiencia de las instalaciones de laboratorio de diagnóstico y la cobertura inadecuada de los servicios de vacunación.

Persistencia de muchas enfermedades transmisibles graves

Pese a la escasez de informes sobre brotes de enfermedades transmisibles a raíz de desastres en países en desarrollo, se admite en general que la probabilidad de que ocurran es bastante mayor en América Latina y el Caribe que en los Estados Unidos. Esa opinión se basa en los datos de morbilidad y mortalidad, según los cuales muchas enfermedades transmisibles existen a nivel comparable al predominante en Europa y América del Norte a principios de siglo (14). Las más frecuentes de esas enfermedades son las infecciones respiratorias agudas, la tuberculosis, las diarreas de distinta etiología y las enfermedades prevenibles por vacunación.

Disminución de algunas enfermedades transmisibles graves

En la mayor parte de América Latina y el Caribe, por contraposición a los altos niveles de la mayor parte de las enfermedades transmisibles por contacto personal, las típicamente asociadas con desastres han disminuido o desaparecido. Por otra parte, en las Américas no se han dado la malnutrición grave generalizada ni las hambrunas recurrentes, típicas de Africa y Asia.

Falta de datos básicos de servicios de vigilancia

En los países en desarrollo, la falta de información sobre la morbilidad por enfermedades transmisibles en el intervalo entre desastres dificulta mucho a los epidemiológicos la confirmación de ulteriores "aumentos" y la atribución de éstos a una catástrofe. Por ejemplo, un grupo de personal médico que se desplaza a una zona donde antes no había servicios de salud ni de notificación de enfermedades puede encontrar casos clínicos de fiebre tifoidea, o tétanos. Cuando ello ocurre, es a menudo defícil para el personal o las agencias de socorro saber si existe una situación sanitaria de emergencia o si se comprueba sencillamente el nivel que existe de endemicidad. Los Capítulos 2 y 3 versan sobre el nivel potencial de endemicidad de enfermedades transmisibles a raíz de desastres y sobre la organización adecuada de sistemas de vigilancia.

Insuficiencia de las instalaciones de laboratorio de diagnóstico

En América Latina y el Caribe es a menudo difícil estudiar las enfermedades transmisibles (por ejemplo, la fiebre tifoidea, o el dengue) con posterioridad a desastres, c arando los médicos se basan exclusivamente en su propia labor de diagnóstico. Ello proviene de la manera en que están concebidos los planes de estudios de medicina (que no compreden instrucciones sobre el uso eficaz de los servicios de laboratorio), a la deficiencia de los análisis microbiológicos y a la consiguiente falta de confianza del clínico o el epidemiólogo en los laboratorios, y a la política consistente en no dar apoyo adecuado a los laboratorios de salud pública porque se los considera demasiado onerosos, porque usan tecnología inapropiada o porque son innecesarios para la atención primaria en los países en desarrollo.

Cobertura inadecuada de los servicios de vacunación

La probabilidad de enfermedades prevenibles por vacunación depende del porcentaje de habitantes que haya adquirido inmunidad natural y del porcentaje de personas susceptibles no inmunizadas. La mayor parte de las vacunas de uso corriente son para prevenir enfermedades de la infancia, como la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. A raíz de desastres resultan inaplicables e ineficaces los programas improvisados o la vacunación indiscriminada. En consecuencia, la medida en que los niños hayan recibido la serie primaria de vacunaciones antes de ocurrir un desastre determinará la probabilidad de epidemias con posterioridad al desastre.

El nivel preexistente de morbilidad en una población afectada por algún desastre es solo uno de seis parámetros de riesgo. Teóricamente, la inexistencia en determinado país de una enfermedad, como el cólera, hace innecesaria la vigilancia. En la práctica, las cosas no son tan sencillas. Los rumores y las fuentes extraoficiales de información hacen a menudo cundir la inquietud respecto a la presencia de cólera, peste y otras enfermedades exóticas en zonas que antes no se consideraban de endemicidad. El epidemiólogo no debe siempre suponer que, por el hecho de que nunca se haya notificado una enfermedad, ésta no persista en comunidades remotas sin acceso a los laboratorios de diagnóstico del sistema de salud pública. Un excelente ejemplo es la reciente localización de un foco endémico de Vibrio cholerae en los Estados Unidos (15). Si por casualidad, los casos de Louisiana se hubieran diagnosticado después de un huracán o de una inundación, la opinión pública habría aceptado sin rechistar la relación de causa a efecto.

Una segunda consideración es la posibilidad de que el agente infeccioso sea introducido en la zona afectada por el propio personal de socorro, o en los vehículos o suministros. Esto puede ocurrir dentro de un mismo país o, lo que es más espectacular, de un país a otro. Por ejemplo, el terremoto de 1976 en Guatemala se produjo durante la estación invernal de gripe en América del Norte. Los vectores y microorganismos causantes de enfermedades transmisibles también pueden ser introducidos por los vehículos de transporte (en particular los aviones) o los suministros de socorro. En América Latina y el Caribe sería fácil reintroducir el mosquito Aedes aegypti en vehículos de transporte aéreo o terrestre que provinieran de una zona infestada o pasaran por ella. Cuando un brote repentino apunta a un foco común de infección, los epidemiólogos deben también considerar la posibilidad de contaminación de los alimentos enlatados o elaborados que se envían como socorro. La fiebre aftosa es un ejemplo importante de enfermedad grave (e importante desde el punto de vista de la salud pública) que se puede introducir en una zona por medio de la carne u otros suministros contaminados o, sencillamente, en el calzado del personal de socorro. Un desastre natural importante no justifica el abandono de precauciones aceptadas de salud pública, como son el evitar el contacto con personal de socorro enfermo, el rociamiento de aeronaves o la inspección de éstas en los puntos de entrada.

Existen tres maneras en que las personas susceptibles pueden verse expuestas a enfermedades endémicas que pueden causar epidemias o aumentar la morbilidad a raíz de un desastre. En resumen, esas tres maneras son: migración de poblaciones rurales hacia zonas superpobladas; migración de poblaciones urbanas a zonas rurales; e inmigración de personas susceptibles en zonas afectadas por el desastre. La prevención de esos problemas con las oportunas medidas exige conocer las características de la morbilidad e n los países afectados por desastres.

Migración de poblaciones rurales hacia zonas superpobladas

En la Edad Media, las clases privilegiadas trataban de evitar los efectos de las epidemias huyendo de las ciudades infestadas. Actualmente, la reacción de las poblaciones en casos de sequía, disturbio civil y muchos desastres naturales es congregarse para recibir alimentos, protección y asistencia médica. En general, cuanto más rural y remoto es el punto de origen de esos migrantes, mayor es la susceptibilidad de éstos a las enfermedades transmisibles corrientes, en particular las transmitidas por aerosoles o por contacto personal. Por otra parte, es probable que los miembros de comunidades dispersas no hayan recibido las inmunizaciones habituales durante su infancia. Cuando las poblaciones se desplazan desde terrenos altos a campamentos o centros de población situados a altitud más baja, hay que tener en cuenta además el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores que no existen a mayor altitud.

Migración de poblaciones urbanas a zonas rurales

Aunque es más raro, las poblaciones urbanas se pueden ver obligadas por un disturbio civil, un terremoto o un huracán, a trasladarse al medio rural. Al hacerlo, pueden quedar expuestas a enfermedades de transmisión vectorial, en particular la malaria. El terremoto de Managua en 1972 constituye un ejemplo de esa situación en las Américas (16). El fuerte brote de malaria por P. falciparum resistente a la cloroquina, registrado entre los refugiados de Kampuchea, constituye otro ejemplo reciente de morbilidad por enfermedades transmisibles debida a la migración urbana-rural. Los refugiados, que habían sido trasladados previamente de centros urbanos a zonas rurales donde los índices de malaria eran bajos, emigraron seguidamente hacia la frontera con Tailandia pasando por zonas holoendémicas (17).

Inmigración de personas susceptibles en zonas afectadas

El agente internacional de socorro, mal instruido y pertrechado, es el tipo más evidente de persona susceptible que entra en una zona afectada por desastres. Durante la guerra civil de Nigeria, hace un decenio, el problema fue tan grave que poso en peligro la eficacia de algunos grupos de personal médico extranjero. El no apreciar debidamente el riesgo de malaria y no tomar medicamentos preventivos, como la cloroquina, originó varios casos de la enfermedad, incluso de malaria cerebral, y una defunción. Un grupo asignado a Biafra omitió la precaución de obtener gammaglobulina profiláctica, con el resultado de que antes de empezar las operaciones sus miembros estaban incapacitados por hepatitis infecciosa (18).

Los organismos establecidos de socorro conocen desde hace tiempo el riesgo en que incurren las personas susceptibles, pero encuentran dificultades para convencer de la importancia del problema a los voluntarios que a menudo llegan escépticos, inexperimentados y sin supervisión. A raíz de un desastre importante se suelen constituir grupos especiales de voluntarios en los países donantes que tienen un interés geográfico especial en la nación afectada. Los organizadores y el personal de esos grupos especiales deberían consultar con organismos más experimentados o examinar uno de los excelentes manuales que existen sobre protección de la salud de las personas que se desplazan a los trópicos (19-20).

Ha de tenerse presente que los informes sobre enfermedades transmisibles acusarán un aumento durante los períodos de prestación de socorros médicos en comunidades donde las enfermedades contagiosas son muy frecuentes. Si antes del desastre no existían servicios médicos, su instalación con posterioridad provocará, a no dudarlo, un aumento aparente de la morbilidad porque aumentará el número de casos que se descubren. Incluso cuando, existen servicios de atención primaria de salud antes del desastre, la notificación de casos suele ser muy incompleta. Después del desastre, los informes aumentarán, porque también lo hace el número de servicios; que los envían. La población total atendida puede también engrosarse debido a migraciones a la zona. El personal médico acostumbrado a practicar en otras condiciones puede encontrarse con síndromes clínicos que desconoce y tratar de hacer diagnósticos etiológicos sin contar con los servicios correspondientes de laboratorio.

Durante una epidemia (definida como número inesperado de casos de una enfermedad transmisible) en sumamente importante determinar si la subida de la morbilidad es real o solo aparente. Excepto en campamentos de refugiados, raramente se dispone de la cifra precisa de la población total expuesta parra calcular las tasas de morbilidad (número de casos notificados, dividido por el total de población expuesta). En consecuencia, quizá sea preciso realizar una encuesta rápida en la comunidad para determinar por aproximación la frecuencia de una enfermedad transmisible. Las tendencias se pueden vigilar mediante examen retrospectivo y prospectivo de informes clínicos de casos de la enfermedad de que se trate. Sin embargo, incluso cuando se realizan evaluaciones, puede ser difícil determinar si un aumento de las tasas es bastante considerable para justificar la adopción de medidas de emergencia o solicitar suministros y personal médicos suplementarios.

Hasta ahora, la experiencia ha demostrado con creces que el riesgo de transmisión de enfermedades es mayor en las poblaciones de campamentos y que la probabilidad de brotes graves aumenta con el tiempo. El peligro no guarda relación directa con el desastre natural o provocado que hizo necesario establecer el campamento (21). En consecuencia, el médico a cargo de la prevención preferirá que la población afectada regrese a sus hogares o sea reasentada sin demora. Si esto no se puede hacer, en vez de instalar un campamento será preferible que la población dispersa se aloje con familiares no afectados o en comunidades cercanas. Sin embargo, el administrador del socorro suele proceder instintivamente con arreglo a la idea de que la situación se puede controlar mejor y las necesidades de las personas más damnificadas se pueden atender con mayor eficiencia si se las congrega en un solo lugar.

Cuando es inevitable establecer un campamento por largos períodos, el riesgo de enfermedades transmisibles se puede reducir mediante estricta supervisión y saneamiento. Assar (22) ha descrito con detalle las medidas correspondientes, que se resumen en el Anexo 4. Las autoridades civiles experimentan a menudo dificultades para organizar y mantener indefinidamente el tipo de disciplina militar que se necesita. Si los campamentos son de refugiados o en ellos abundan las personas de espíritu independiente, es probable que a la larga se rebelen contra esa disciplina.

Incluso en los países en desarrollo muy pobres, raramente se producen a raíz de desastres naturales brotes graves de enfermedades transmisibles que no sean en poblaciones acampadas (21). Son excepciones conocidas a esa regla el aumento de la leptospirosis en Brasil después de un período de inundaciones (23), la agravación del problema de la fiebre tifoidea en Mauricio con posterioridad a huracanes (24), y los casos de intoxicación alimentaria registrados en Dominica y en la República Dominicana (25). Lo más probable es que el desvío con fines de socorro de los recursos normales de salud pública o la agravación de los problemas económicos como consecuencia del desastre conduzca a una epidemia mucho después del período de crisis; puede citarse como ejemplo la recrudescencia de la malaria y la ulterior imposibilidad de erradicarla en Haití (26).

Habida cuenta de ello, en la 13a edición (1981) del manual de la Asociación Americana de Salud Pública titulado El control de las enfermedades transmisibles en el hombre (27) se reseña el consenso alcanzado por especialistas, oficiales de enlace y funcionarios de La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud acerca del riesgo relativo de enfermedades transmisibles específicas a raíz de un desastre. Esa información se resume e n el Cuadro 2. Para enfermedades específicas se puede consultar la obra mencionada o algún texto de medicina tropical (28).

|

Cuadro 2. Potencial epidémico de determinadas enfermedades

transmisibles con posterioridad a desastres en América Latina y el Caribe

(27, 28) | |||

|

Enfermedad |

Potencial |

Zonas de riesgo | |

|

Cualitativo/cuantitativo* | |||

|

Amebiasis |

Contaminación agua/alimentos |

? |

universal |

|

Varicela-herpes zóster |

Hacinamiento en situaciones de emergencia |

3+ |

mundial(infección casi universal) |

|

Cólera |

Contaminación agua/alimentos, hacinamiento en condiciones

primitivas |

1+ |

ninguna |

|

Diarrea, no específica |

Contaminación agua/alimentos, hacinamiento |

4+ |

universal |

|

Difteria |

Hacinamiento de grupos susceptibles |

2+ |

universal |

|

Virosis Ebola/Marburg |

Contacto directo con secreciones de sangre, órganos o semen

infectados. Posible transmisión por vectores/aerosoles |

? |

Rodesia, Kenya, Sudán, Zaire |

|

Envenenamiento por alimentos | |||

|

– estafilocócico |

Alimentación en masa y medios de refrigeración/cocción

inadecuados |

4+ |

universal |

|

– Bacillus cereus |

Alimentación en masa y medios de refrigeración/cocción

inadecuados |

3+ |

universal |

|

Gastroenteritis | |||

|

– Gastroenteritis vírica epidémica |

Contaminación agua/alimentos, hacinamiento |

? |

universal |

|

– Gastroenteritis por rotavirus |

Contaminación agua/alimentos, hacinamiento |

? |

universal |

|

Fiebre hemorrágica argentina y boliviana |

Contaminación de alimentos |

? |

Argentina, Bolivia |

|

Hepatitis, vírica | |||

|

– Hepatitis vírica A |

Contaminación agua/alimentos, saneamiento inadecuado |

4+ |

universal |

|

– Hepatitis vírica B |

Métodos de esterilización deficientes |

4+ |

universal |

|

– Hepatitis vírica, no A ni B |

? |

? |

universal |

|

Gripe |

Hacinamiento |

4+ |

universal(pandemias, epidemias, brotes localizados y

esporádicos) |

|

Lepra |

Cese de la localización y el tratamiento de casos |

? |

endémica |

|

Leptospirosis |

Contaminación agua alimentos, anegamiento por capa freática

alta |

? |

universal |

|

Malaria |

Disponibilidad de agua para eclosión de mosquitos |

? |

América del Sur tropical, Panamá y Haití |

|

Sarampión |

Introducción de la enfermedad en poblaciones aisladas

susceptibles |

? |

universal |

|

Meningitis meningocócica |

Hacinamiento |

? |

endémica |

|

Pediculosis |

Hacinamiento, vestido |

? |

endémica en todo el mundo |

|

Peste |

Hacinamiento, control inadecuado de roedores, condiciones

antihigiénicas |

? |

endémica en ciertas zonas de América del Norte y del

Sur |

|

Poliomielitis |

Hacinamiento de grupos no inmunes, alimentos contaminados,

evacuación inadecuada de aguas residuales |

? |

en todo el mundo |

|

Rabia |

Perros vagabundos |

2+ |

en todo el mundo |

|

Fiebre recurrente |

Hacinamiento malnutrición, higiene personal deficiente |

2+ |

endémica |

|

Salmonelosis |

Hacinamiento contaminación de alimentos en la alimentación en

masa, saneamiento deficiente |

3+ |

en todo el mundo |

|

Sarna |

Hacinamiento |

2+ |

endémica |

|

Shigelosis |

Hacinamiento, saneamiento deficiente, malnutrición |

4+ |

en todo el mundo |

|

Enfermedades estreptocócicas del Grupo A (estreptococo hemolítico

Beta) |

Contaminación de alimentos |

2+ |

común en zonas templadas y zonas semitropicales |

|

Tétanos |

Inundaciones, huracanes, terremotos |

3+ |

mundial |

|

Tuberculosis |

Hacinamiento |

1+ |

mundial |

|

Fiebre tifoidea |

Interrupción del control sanitario de los alimentos y el

agua |

2+ |

mundial |

|

Tifus (endémico transmitido por piojos) |

Condiciones antihigiénicas, hacinamiento |

2+ |

focos endémicos |

|

Fiebre amarilla |

Existencia de mosquitos infectados |

? |

enzoótico en América del Sur septentrional y ciertas regiones del

Africa |

|

Tos ferina |

Hacinamiento |

2+ |

mundial |

|

*? Potencial | |||

|

1 + raro | |||

|

2 + ocasional | |||

|

3 + frecuente | |||

|

4 +

usual | |||

La vigilancia epidemiológica consiste esencialmente en el acopio de datos de importancia crítica para la planificación, ejecución y evaluación racional de actividades de salud pública. El personal de los programas correspondientes recibe informes de fuentes tanto oficiales como extraoficiales. La información oficial proviene de los prestadores locales de salud que examinan a los pacientes, pasa luego del oficial correspondiente de salud pública a uno o varios niveles intermedios (municipales, estatales o provinciales) y, de allí, al grupo nacional de epidemiología. Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud han llegado a un consenso sobre los procedimientos de notificación internacional de determinadas enfermedades y medidas de urgencia a adoptar (29). En el manual El control de las enfermedades transmisibles en el hombre se detallan esos procedimientos y se indica la categoría de cada enfermedad contagiosa (27). Actualmente solo están incluidas en el Reglamento Sanitario Internacional el cólera, la peste, la viruela y la fiebre amarilla. Son objeto de vigilancia internacional otras cuatro enfermedades: gripe, tifus epidémico transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por piojos y malaria.

En la Figura 1 se reproduce un parte semanal de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Contiene una lista de las enfermedades que los países han de vigilar mediante su sistema nacional. Esas enfermedades varían considerablemente de un país a otro. Las que reciben mayor prioridad internacional son invariablemente objeto de notificación e investigación pero hay otras que en determinados países solo se vigilan y notifican en caso de que sean endémicas o de que exista un programa para combatirlas. En el otro extremo están los países que todavía tienen una lista de vigilancia de casi 100 enfermedades. El Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) de la Organización Panamericana de la Salud utiliza un formulario de notificación modificado para esa zona.

|

Figura 1: Formulario del parte semanal de notificación de

enfermedades transmisibles usado en la Organización Panamericana de la

Salud. | |||

|

País _________ Semana que finalizó el ________ de _________ de

19 _____ Número______ | |||

|

Enfermedad y categoría |

Total semanal |

Total cumulativo anual | |

|

Enfermedades sujetas al Reglamento Sanitario Internacional

+ | |||

|

Cólera (001) | |||

|

Peste (020) | |||

|

Viruela (050) | |||

|

Fiebre amarilla selvática (060.0) | |||

|

Fiebre amarilla urbana (060.1) | |||

|

Fiebre amarilla, sin especificación (060.9) | |||

|

Enfermedades objeto de vigilancia internacional | |||

|

Influenza (487) | |||

|

Tifus (epidémico) transmitido por piojos (080) | |||

|

Fiebre recurrente transmitida por piojos (087.0) | |||

|

Paludismo (084) | |||

|

Enfermedades previstas en el Programa Ampliado de

Inmunización | |||

|

Poliomielitis aguda (045) | |||

|

Sarampión (055) | |||

|

Difteria (032) | |||

|

Tétanos (excluye neonatorum (03,7) | |||

|

Tétanos neonatal (771.3) | |||

|

Tos Ferina (033) | |||

|

Otras enfermedades de interés regional | |||

|

Fiebre tifoidea (002.0) | |||

|

Dengue (061) | |||

|

Infecciones meningocócicas (036) | |||

|

Fiebre hemorrágica por Arenavirus (fiebre hemorrágica argentina o

boliviana) (078.7) | |||

|

Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos

(062) | |||

|

Encefalitis equina del oeste (062.1) | |||

|

Encefalitis equina del este (062.2) | |||

|

Encefalitis tipo San Luis (062.3) | |||

|

Fiebre equina venezolana (066.2) | |||

|

Otras encefalitis (especifíquese) | |||

|

Otras enfermedades de interés subregional o

nacional | |||

|

+ Complétese información en el reverso.... Datos no disponibles.

———Cero. | |||

|

* Enfermedad no notificable. | |||

|

Envíese |

Pan American Sanitary Bureau |

y otra a: |

Caribbean Epidemiology Center |

|

una |

525 Twenty-third St., N.W. |

P.O. Box 164 | |

|

copia a: |

Washington, D.C. 20037 |

Port of Spain, Trinidad | |

|

U.S.A. | |||

|

Fecha:__________________________ |

Firma:_________________________ | ||

|

Título:_________________________ | |||

El establecimiento de formularios oficiales de notificación y de pautas de diagnóstico, y el cumplimiento de los requisitos internacionales no constituyen per se un sistema efectivo de vigilancia y control de enfermedades. Es preciso además mantener un estrecho enlace con las unidades notificadoras, analizar los datos con prontitud y enviar regularmente al personal que trabaja sobre el terreno informes sobre las condiciones de morbilidad y recomendaciones apropiadas de acción. En los programas efectivos, los epidemiólogos que existen desde el nivel intermedio hasta el nacional facilitan a menudo asistencia en la investigación de epidemias, el diagnóstico de laboratorio, la organización de medidas intensivas de control y el adiestramiento en el servicio de agentes locales.

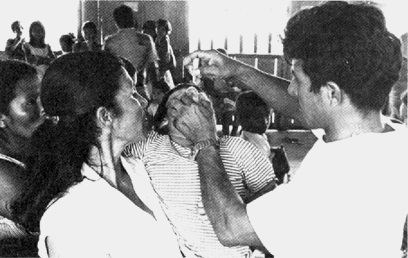

Inmediatamente después de un desastre

debe establecerse un sistema de vigilancia, si no existe ninguno de antemano.

Los datos obtenidos son de importancia crítica para determinar el orden de las

actividades de socorro en materia de salud. En el sistema de notificación debe

participar el personal paramédico a cargo de los programas de salud de la

comunidad. Foto Marcelo Montecino, OPS

En los países donde las comunicaciones y los servicios de laboratorio son buenos, el oficial de control de enfermedades transmisibles raramente se entera de los problemas graves o urgentes por los partes semanales que se envían desde las localidades. En general, antes de los informes oficiales se reciben notificaciones por teléfono o consultas y avisos por conducto del laboratorio de salud pública. Además, los epidemiólogos utilizan cada vez más los servicios de dispensarios y médicos, que vienen a constituir puestos "centinelas" de notificación (30). El contacto regular por teléfono o correo con una muestra de médicos permite también un buen conocimiento del nivel efectivo de morbilidad en la población (31). Ciertos indicadores indirectos, como el ausentismo escolar o industrial, pueden ser útiles en casos especiales, por ejemplo para vigilancia de la morbilidad por gripe (32). El buen epidemiólogo recurre además a fuentes extraoficiales de información (por ejemplo, programas de noticias de televisión, prensa, encuestas entre el público e incluso conversaciones casuales) para mantenerse al tanto de los problemas no confirmados o potenciales de enfermedades transmisibles.

Sorprende el hecho de que no solo escaseen el material descriptivo y las investigaciones operativas respecto a la eficacia de los sistemas de vigilancia, sino que, los que existen, traten exclusivamente de una sola enfermedad. A menudo se notifican a las autoridades de salud casos de enfermedades exóticas, fatales o poco corrientes; en cambio, las enfermedades transmisibles corrientes están muy subnotificadas, pese a que los médicos tienen la obligación de informar al respecto. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha demostrado mediante encuestas por teléfono, que antes de la campaña nacional en curso para eliminar el sarampión, solo se notificaban alrededor del 10% de los casos (31). Mediante una encuesta nacional, pudo apreciarse que los médicos particulares solo habían notificado el 11% de los casos de blenorragia que habían atendido (33). Por último, conforme a los resultados de una encuesta estatal se había notificado a las autoridades el 42% de los casos de blenorragia que figuraban en los registros de los médicos (34).

Si, en condiciones óptimas, solo se notifican del 10 al 20% de todas las enfermedades que exigen notificación ¿cómo establece el epidemiólogo un sistema de vigilancia y un plan de control de enfermedades transmisibles con posterioridad a un desastre importante? La cuestión es todavía más pertinente, si el epidemiólogo no conoce las condiciones imperantes en la zona afectada por el desastre.

El primer principio es aprovechar al máximo los datos ya existentes de los servicios de vigilancia para constituir un conjunto de información de referencia, y además modificar los sistemas establecidos de vigilancia epidemiológica, adaptándolos a las condiciones emanadas del desastre. En cada país de América Latina y el Caribe se ha creado ya un puesto de epidemiólogo y un servicio nacional de vigilancia en el Ministerio de Salud (véase el Anexo 1). Además, existe una considerable información proveniente de servicios de salud y vigilancia que los organismos de socorro pueden obtener de las oficinas de La Organización Panamericana de la Salud en 27 países (véase el Anexo 2). Otros recursos interpaíses de los que dispone la Organización son los funcionarios del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) en Puerto España, Trinidad, y los epidemiólogos designados e n países más grandes.

Debe destacarse la necesidad de coordinar la labor a raíz de desastres con las actividades normales de vigilancia del sector salud. Lo corriente, con posterioridad a un desastre, es que las autoridades de socorro establezcan un sistema independiente de vigilancia/evaluación de las nuevas condiciones. De los tres factores que favorecen y promueven esa tendencia, quizá el principal es que la autoridad encargada de coordinar las actividades de salud después de un desastre en los países de las Américas no suele ser el Ministerio de Salud ni la primera institución prestadora de servicios en condiciones normales. En consecuencia, un objetivo fundamental del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, de la Organización Panamericana de la Salud, e s conseguir que los coordinadores del socorro aprovechen mejor los recursos ya existentes en el país (35).

El segundo factor que contribuye a la lamentable tendencia de separar la vigilancia ordinaria de lar vigilancia en situaciones de emergencia es que las autoridades de los organismos internacionales de socorro no siempre están al tanto de los sistemas y los recursos de epidemiología existentes. En consecuencia, pueden inadvertidamente duplicar los esfuerzos. En tercer lugar, debido a la comprensible inclinación a iniciar de inmediato las operaciones de rescate y socorro, los administradores tratan de evitar trámites innecesarios, por ejemplo, verificar las condiciones precedentes al desastre y los sistemas de vigilancia. Sin embargo, el ponerse al tanto de la epidemiología de las enfermedades endémicas y del sistema nacional de vigilancia es un cometido que incumbe a los epidemiólogos participantes en el socorro. Dado que entre el momento en que se produce un desastre y la aparición de epidemias secundarias de enfermedades transmisibles pueden pasar semanas o meses, los epidemiólogos suelen tener tiempo suficiente para asimilar los datos disponibles sobre vigilancia y prever los problemas de enfermedades transmisibles.

Las autoridades de salud de los países muy pobres o donde existen disturbios civiles carecen a menudo de mecanismos institucionales de vigilancia epidemiológica en la zona afectada por el desastre. Incluso en este caso debe hacerse lo posible por coordinar los servicios de socorro consistentes en la vigilancia de las enfermedades transmisibles con la acción de las autoridades nacionales de salud.

Será inútil todo intento de establecer sistemas de vigilancia de tipo tradicional en una zona afectada, durante el periodo que sigue inmediatamente al desastre. Dado que los medios extraoficiales de notificación pueden seguir funcionando, conviene utilizarlos en 'a mayor medida posible. Las noticias (aunque a menudo sean simples rumores) se transmiten con suma rapidez desde las zonas afectadas por conducto de los medios de información, los supervivientes y los oficiales de socorro que regresan de esas zonas, aun cuando las comunicaciones por teléfono y carretera hayan quedado interrumpidas. Por otra parte, en los hospitales y dispensarios existentes en el nivel intermedio, puede haber información sumamente valiosa que en realidad nunca se haya transmitido a los responsables en el nivel central.

En una operación de socorro, el epidemiólogo, además de utilizar los sistemas oficiales y extraoficiales de vigilancia, puede organizar y emplear otro suplementario ad hoc en el que participe el personal de socorro. Esta tercera posibilidad puede no ser necesaria cuando la infraestructura de salud pública es satisfactoria o cuando la labor de socorro es de breve duración. Por el contrario, los informes de vigilancia de servicios ad hoc de socorro revisten importancia critica en las zonas de impacto que carecen de mecanismos ya establecidos, así como también en los casos de desastres crónicos (como hambruna y acción bélica) y cuando hay campamentos de refugiados. El resto de este capítulo se refiere a los procedimientos para establecer sistemas suplementarios y temporales de vigilancia con posterioridad a un desastre.

Los desastres ocasionan dificultades especiales. La situación suele hacer necesario limitar el número de enfermedades objeto de vigilancia y proceder de manera más flexible en lo que respecta a criterios de diagnóstico de laboratorio, basándose en la sintomatología notificada. El especialista debe tener en cuenta lo siguiente: riesgo más acentuado de epidemias de determinada enfermedad o enfermedades; limitada tolerancia de los trámites y requisitos burocráticos por parte del personal de operaciones de socorro; incapacidad del servicio de vigilancia para elaborar y evaluar grandes cantidades de información; menor facilidad de comunicación con los servicios notificadores; menor capacidad de respuesta a ciertos problemas de enfermedades transmisibles, debido a dificultades logísticas, a problemas de recursos o a ambas cosas; y destrucción total o parcial de los servicios de diagnóstico en laboratorio.

Se necesitarán criterios clínicos adecuados y prácticos de diagnóstico de enfermedades transmisibles particularmente importantes, con el fin de reducir los errores y hacer comparaciones entre los servicios de notificación. Por ejemplo, se ha usado el cuadro de fiebre, conjuntivitis, tos y ulterior erupción cutánea para diagnosticar el sarampión en poblaciones de piel oscura víctimas de hambrunas (36). En el Anexo 3 figura una lista de enfermedades transmisibles de importancia para la salud pública, preparada a partir de la experiencia en anteriores operaciones de socorro y del estudio de definiciones representativas de casos, desde el punto de vista epidémico.

Tanto la selección de enfermedades transmisibles objeto de vigilancia como los criterios clínicos de notificación de casos se deben preparar en consulta con el epidemiólogo nacional y el coordinador del socorro en el país afectado. En ciertas circunstancias se podrá optar por un sistema de notificación de trastornos comunes basado en uno o varios síntomas, en vez de basarlo en el diagnostico etiológico. Para toda la operación de socorro se deben unificar las definiciones de caso y los complejos de síntomas. Los organismos incorporarán esos conceptos a los programas de adiestramiento del personal que desee trabajar como voluntario en los servicios de salud a raíz de desastres. Ese personal habrá de estar por lo menos al tanto de los criterios de diagnóstico cuando se presente para entrar en funciones.

Los síntomas más frecuentemente usados en la vigilancia ulterior a desastres son fiebre, fiebre/diarrea y fiebre/tos. Ahora bien, aunque se elija el segundo como criterio de notificación, sigue siendo preciso que el epidemiólogo se asegure que el personal aprenda la definición práctica de fiebre y diarrea. De esa manera no se incluirán pequeños trastornos y variantes normales en la notificación de casos.

La vigilancia se extiende también frecuentemente a casos no transmisibles, con lo que se facilita la administración de los socorros (por ejemplo, los casos de quemaduras y traumatismos) y el control de secuelas con ulterioridad al desastre (mordeduras de animales y malnutrición proteínica o kwashiorkor). A menudo conviene notificar los casos de determinadas enfermedades que se produzcan entre los jóvenes – por ejemplo, recién nacidos (hasta 30 días), lactantes, niños de edad preescolar y escolar (5-14 años) y adolescentes (más de 15 años) – porque esos grupos son los más vulnerables (es decir, no inmunes) a las enfermedades transmisibles endémicas.

La Figura 2 es un formulario típico para la notificación diaria de enfermedades, usado con posterioridad a desastres en el Caribe. Aunque es un simple modelo modificable según las condiciones imperantes en otros lugares, demuestra la sencillez del sistema, los criterios clínicos, los conjuntos de síntomas, los trastornos no transmisibles y el desglose por edades que son esenciales para la vigilancia con ulterioridad a desastres.

Con posterioridad a un desastre, la participación de los servicios sanitarios de campaña en el sistema de vigilancia debe ser lo más completa posible. Es esencial despertar el interés de las unidades notificadoras. La acción de los servicios preexistentes debe proseguir si es posible, dando preponderancia a la notificación de las enfermedades o complejos de síntomas escogidos para su vigilancia. En el Caribe han resultado de gran utilidad a ese respecto las enfermeras de salud pública y los inspectores sanitarios. A los grupos de personal de salud movilizados para la labor de socorro se los debe instruir de manera adecuada sobre la importancia de vigilar la situación epidemiológica y sobre las definiciones de casos que han de aplicar, suministrándoles además bastantes formularios de notificación. Lo ideal es que el epidemiólogo entregue esas instrucciones antes de que el grupo salga para su lugar de servicio. Sin embargo, en la práctica (y generalmente para saber si están justificados los rumores de epidemias) el sistema de vigilancia se establece una vez que los grupos de personal ya se encuentran sobre el terreno. Las visitas del epidemiólogo a los servicios de operaciones son útiles desde el punto de vista psicológico, pues le permiten retroinformar al personal y estimulan la notificación.

Merece la pena destacar dos aspector prácticos del acopio de datos. En primer lugar, es importante enviar regularmente informes "negativos" cuando en la unidad no haya casos de enfermedades notificables. Un informe con una línea de ceros es útil, entre otras cosas, porque permite evaluar el número de servicios participantes en el sistema de vigilancia. A la inversa, la falta de informes puede significar que no hay casos de la enfermedad pero también que el servicio ha abandonado la labor de vigilancia.

|

Figura 2: Modelo de parte para notificación diaria de

enfermedades objeto de vigilancia. Vigilancia con posterioridad a

desastres | |||

|

Parte diario de ___________________ |

Día ______________________ | ||

|

Nombre del informante |

Fecha _________________ | ||

|

De |

Centro de evacuación |

Dirección |

Teléfono No. |

|

Hospital, ambulatorio | |||

|

Centro de salud | |||

|

Consultorio | |||

|

Otro | |||

|

Especifíquese ____________ | |||

|

NUMERO DE CASOS NUEVOS CON |

TOTAL | ||

|

(1) Fiebre ( 100°F + 38°C + ) | |||

|

(2) Fiebre y tos | |||

|

(3) Fiebre y diarrea | |||

|

(4) Vómitos y/o diarrea | |||

|

(5) Fiebre y erupción | |||

|

(6) Otros trastornos Especifíquense _ | |||

|

OBSERVACIONES | |||

|

SOLAMENTE PARA LOS CENTROS DE EVALUACION | |||

|

No. de personas atendidas hoy: | |||

|

Notifíquese cualquier cambio de importancia en las condiciones

sanitarias/abastecimiento | |||

|

NOTA: EL REVERSO DEL FORMULARIO SE CUMPLIMENTARA SOLO PARA EL

PRIMER INFORME. | |||

La rapidez de notificación, siempre de importancia crítica en la vigilancia de enfermedades transmisibles, lo es más especialmente con posterioridad a un desastre. Lo más probable es que los servicios de correo y teléfono estén interrumpidos o funcionen con irregularidad. En general es preferible que todas las unidades informen semanalmente por teléfono, telégrafo, o radio de onda corta en vez de hacerlo por correo. Debe estimularse la consulta inmediata cuando, en cualquier momento durante la semana, se presente un caso de enfermedad insólita o se sospeche la existencia de una epidemia. Todo el personal de operaciones debe estar bien instruido sobre la manera de ponerse en contacto con el epidemiólogo del servicio central.

Los miembros de la unidad de epidemiología deben buscar medios innovadores que faciliten la rápida notificación cuando el sistema de transportes y comunicaciones esté gravemente alterado. Ello entrañará a menudo el uso de otros elementos de la campaña de socorro. Es conveniente que, con anterioridad, el coordinator del socorro y las autoridades nacionales comprendan la importancia que tiene una vigilancia adecuada para la eficacia de la labor general. Entre los métodos que ya han dado buenos resultados en la práctica pueden citarse los siguientes: notificación diaria o semanal por radio de determinadas enfermedades desde el terreno; distribución y recogida de formularios de notificación por los miembros del sistema de suministro de alimentos o medicamentos; acceso a la red de comunicaciones de las fuerzas nacionales de seguridad; incorporación de los datos de vigilancia epidemiológica a un informe regular más general exigido por el coordinador del socorro; y visitas regulares del epidemiólogo o de un miembro del equipo de vigilancia a las unidades de operaciones.

Las unidades de notificación deben comprender que a ellas les incumbe la responsabilidad primordial de clasificar e interpretar los datos semanales y proceder de acuerdo con la información que obtengan. El epidemiólogo, en vez de ser un burócrata molesto, deberá ayudar a las unidades para que desempeñen sus tareas de manera eficaz y uniforme. El epidemiólogo deberá, además, estar accesible para consultas sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas con los antibióticos o sustancias biológicas disponibles, investigará los brotes sospechosos y supervisará la labor de control. En una campaña de vigilancia bien llevada no es aceptable limitarse a la notificación pasiva por correo de la aparición de casos de sarampión o diarrea sanguinolenta con fiebre en una zona. En esas condiciones, la situación puede hacerse incontrolable antes de que el epidemiólogo esté al tanto del problema.

También es imprescindible que las notificaciones recibidas sean evaluadas inmediatamente por el servicio de epidemiología, sin esperar a que termine el período de notificación. Ello permitirá responder en seguida a rumores o preguntas, reconocer los informes que se aparten de lo corriente (por ejemplo, casos de tifus o rabia humana) y comparar los informes del período en curso con los de períodos anteriores. Por otra parte, resultará posible reconocer cualquier brusco aumento de la incidencia de trastornos más comunes, como la diarrea y las enfermedades respiratorias agudas.

El servicio de epidemiología debe fijar una fecha tope inmutable para el recibo de notificaciones que permita llevar a cabo la tabulación diaria y semanal. A raíz de desastres importantes, el servicio trabaja a menudo por turnos durante las 24 horas. En condiciones menos apremiantes o en campañas de socorro a largo plazo, la semana de notificación deberá terminar el viernes, los partes se recibirán el lunes y el informe semanal quedará terminado el martas. En los campamentos de desplazados que duran mucho tiempo ha sido a voces necesario implantar la notificación clínica solo una vez por semana, a fin de reducir la carga administrativa del personal de operaciones. Esos cambios, introducidos por razones prácticas, no eliminan la necesidad de notificar inmediatamente epidemias o casos de enfermedades insólitas.

Es preciso establecer una fecha tope invariable para las tabulaciones semanales, con objeto de asegurar una pronta evaluación y adopción de medidas. La decisión sobre la semana epidemiológica es de menor importancia, pero sus límites deben ser fijados de común acuerdo por el epidemiólogo nacional y el del servicio de socorro para evitar confusiones en el recuento de casos efectivos de los informes oficiales. Por ejemplo, si el grupo nacional notifica un caso de malaria en la semana 30 y el servicio de socorro lo hace en la semana 31, existirá la duda de que haya habido un caso o dos. El desacuerdo respecto a un extremo tan trivial ha ocasionado ya fricciones en campañas internacionales de socorro cuando los epidemiólogos de la campaña y los del país huésped tenían ideas distintas sobre lo que constituía una semana epidemiológica.

|

Figura 3: Modelo de formulario para el resumen semanal de

vigilancia epidemiológica a nivel central | ||||||||||||||||

|

Unidad notificadora |

Enfermedad |

Fiebre (100°F + 38°C + ) |

Fiebre y tos |

Fiebre y diarrea |

Vómitos y/o diarrea |

Fiebre y erupción |

Otros problemas médicos. Especifíquense |

Total |

Total |

Total combinado | ||||||

|

|

>15 años |

<15 años |

>15 años |

<15 años |

>15 años |

<15 años |

>15 años |

<15 años |

>15 años |

<15 años |

>15 años |

<15 años |

>15 años |

<15 años | ||

|

OBSERVACIONES | ||||||||||||||||

|

Parte semanal de

_____________________________________________ |

Correspondiente a __________________________ | |||||||||||||||

|

Nombre del informante |

Fecha ____________________________________ | |||||||||||||||

|

Dirección

____________________________________________________ |

Teléfono No. _______________________________ | |||||||||||||||

La Figura 3, basada en la Figura 2, es un modelo de tabulación semanal por los servicios centrales. Se trata de una hoja de datos resumidos en la que las enfermedades de niños (menores de 15 años) y las de adultos (de 15 años en adelante) se notifican por separado pero con totales cumulativos. En ese modelo se combinan los casos y las defunciones en una notificación total porque los hojas de datos resumidos en el nivel central deben ser lo más sencillas posibles para su fácil lectura. Evidentemente, las defunciones se pueden anotar en otra hoja semanal distinta. Las enfermedades no escogidas para vigilancia con posterioridad al desastre se deben tabular en el formulario de parte semanal regular presentado en la Figura 1.

Las tabulaciones semanales pueden llevar demasiado tiempo al personal, si no se procura limitar su proliferación. El principio básico es mantener en un mínimo absoluto el número de enfermedades objeto de vigilancia y tabulación. L as principales omisiones serían, por una parte, no evaluar los datos obtenidos por el personal de vigilancia sobre el terreno y, por otra, abstenerse de la investigación práctica de epidemias y de emprender actividades de control de enfermedades para dedicar el tiempo a la tabulación de los datos. En lo posible, las funciones de tabulación se deben delegar en personal nacional, por ejemplo estadísticos, maestros, recaudadores de impuestos y estudiantes u otros voluntarios del país.

El epidemiólogo debe también utilizar mapas y gráficos para la apreciación visual de las tendencias de la morbilidad. El dedicar a esa actividad una parte del escaso tiempo de que disponen los miembros del personal será más útil que dedicarlo a calcular cifras y ponerlas en columna. Los mapas con alfileres indicativos de la agrupación geográfica de los casos son particularmente adecuados para seguir la propagación de una enfermedad y resultan muy útiles en las operaciones internacionales de socorro cuando el personal de epidemiología no sabe muy bien a qué distancia están entre sí las unidades de notificación. Un gráfico bien construido puede revelar mejor que las cifras la tendencia de una enfermedad. Ello puede apreciarse en la Figure 4, indicativa de los casos notificados de mordedura de perros en la ciudad de Guatemala a raíz del terremoto de 1976 (37), así como también en la Figura 5, que indica por intervalos semanales los informes sobre casos de gastroenteritis en la zona del desastre (38). Existen publicaciones relativas a la preparación de material visual y gráficos de epidemiología (39-43).

Los huracanes y otros desastres

naturales interrumpen a menudo las comunicaciones. La planificación de otros

sustitutivos es fundamental en las actividades preparatorias. 1 Foto: Por

cortesía de Brooks-La Touche, Fotógrafos, Barbados, y Julio Vizcarra, OPS

Los huracanes y otros desastres

naturales interrumpen a menudo las comunicaciones. La planificación de otros

sustitutivos es fundamental en las actividades preparatorias. 2 Foto: Por

cortesía de Brooks-La Touche, Fotógrafos, Barbados, y Julio Vizcarra, OPS

Figura 4: Número de mordeduras de

perro en la ciudad de Guatemala, Febrero de 1976

En resumen, el epidemiólogo y sus supervisores en la operación de socorro deben prever que la organización de un sistema efectivo de vigilancia con posterioridad al desastre conducirá a niveles más altos de notificación de enfermedades, que pueden ser reales o solo aparentes. Algunos informes indicativos de aumento harán necesario proceder a una investigación sobre el terreno, aunque pese los esfuerzos que se desplieguen para verificar las tendencias quizá sea imposible saber si el cambio es o no real. Sin embargo, hay tres medidas sencillas para la comprobación independiente de la exactitud de las tendencias de la notificación. En las tabulaciones epidemiológicas semanales debe incluirse lo siguiente: total aproximado de unidades notificadoras; porcentaje de unidades que envían informes durante el período de vigilancia; y cambios de la población y la superficie afectadas por el desastre, como serían los que revele el registro de refugiados o la apertura de dispensarios en nuevas zonas.

En la vigilancia con posterioridad al desastre es de particular importancia la retroinformación, ya que facilita la cooperación entre las unidades notificadoras recién establecidas y las que no participaban en el sistema preexistente de vigilancia. Además, una gran parte del personal de socorro no estará al tanto de ese sistema o concederá más prioridad a la prestación de servicios de salud que a la preparación de informes diarios o semanales de vigilancia. El empeño en proporcionar la retroinformación puede quedar frustrado por la escasez de medios de diagnóstico, personal epidemiológico y equipo de comunicaciones y transporte, así como por las dificultades de acceso a los servicios existentes, por ejemplo, falta de espacio en helicópteros, tiempo de utilización de la radio y máquinas multicopistas.

Figura 5: Ejemplo de método

simplificado de vigilancia de epidemias en zonas de desastre: Número de casos

notificados de enteritis cada media semana en la aldea Zaragoza, Guatemala, 1 de

marzo – 1 de diciembre de 1976

Por otra parte, las circunstancias que hacen necesaria la operación de socorro son tan especiales que cualquier retroinformación que pueda obtenerse es muy apreciada. Invariablemente, los desastres entrañan condiciones de gran tensión para los miembros de los grupos de salud que trabajan sobre el terreno, sean de composición nacional o internacional, porque se encuentran e n circunstancias desusadas. Además, la mayor parte del personal de socorro tiene poca o ninguna experiencia directa en materia de desastres y raramente se siente debidamente capacitado para hacer frente a los problemas inmediatos o potenciales de salud pública. Existe también la inquietud personal ante el riesgo de contraer una enfermedad transmisible o tropical desconocida. Por último, los agentes de socorro saben que están aislados unos de otros e ignoran lo que ocurre en zonas adyacentes. Esos factores quizá expliquen por qué ese personal es psicológicamente tan vulnerable y está dispuesto a difundir rumores de brotes de enfermedades. Es importante recordar que esas inquietudes son compartidas por el público en general, especialmente en regiones donde la alfabetización es deficiente.

Esas consideraciones hacen que la difusión de resúmenes semanales de vigilancia sea la base de :la retroinformación. Dado que no abunda el personal de socorro que tenga formación en epidemiología o conocimientos significativos sobre enfermedades transmisibles, los resúmenes deben ir acompañados de comentarios, material informativo y gráficos. En general, suele disponerse de máquinas multicopistas o impresoras. Sin embargo, el epidemiólogo puede encontrar dificultades para utilizarlas, debido a la competencia de sus colegas o incluso, cuando tenga acceso a las máquinas, porque quizá no haya fondos para publicar los informes. En consecuencia, el envío aéreo o la compra local de ese equipo puede ser una asistencia más eficaz que el donativo de suministros médicos. Quizá se necesiten soluciones innovadoras para distribuir los informes entre el personal de operaciones, aunque generalmente puede recurrirse al sistema establecido de recogida de material de socorro, correspondencia personal dirigida a los operarios, etc.

El parte semanal no constituye solo un medio de retroinformación para el personal que trabaja sobre el terreno. El epidemiólogo debe conseguir que esos partes y la información básica adecuada (visita personal o nota) lleguen al coordinador del socorro, a otras autoridades nacionales y a representantes de organismos voluntarios. El coordinador del socorro se encargará de transmitir el parte a los medios de información pública y a la comunidad.

Aunque el estudio completo de las consideraciones prácticas de la vigilancia con posterioridad a desastres excede del alcance del presente manual, hay cuatro aspectos que justifican especialmente su inclusión. Esos aspectos son: el estudio sobre el terreno de rumores e informes sobre enfermedades transmisibles; el acceso a servicios de laboratorio para obtener diagnósticos definitivos y apoyo a investigaciones epidemiológicas; envío de información epidemiológica a las autoridades; y la vigilancia durante la fase de recuperación y después de ésta.

A menudo, a raíz de un desastre importante hay rumores e informes no confirmados. Hasta hace poco, sin embargo, no se solicitaba la participación de los epidemiólogos asignados a la labor de socorro a menos que fuera preciso investigar los rumores más alarmantes. La importancia concedida a un rumor o informe dependía, a menudo, de consideraciones políticas y de la naturaleza del clamor público, más bien que de las atenciones prioritarias de salud. Por ejemplo, los rumores sobre el aumento de la frecuencia de las mordeduras de serpiente a raíz de una inundación o el descubrimiento de casos de poliomielitis residual, llevaba invariablemente a una solicitud oficial de antivenenos que escaseaban o de vacuna antipoliomielítica.

Después de la guerra civil de Nigeria, un importante organismo bilateral empezó a enviar médicos epidemiólogos para que determinaran si esos informes estaban justificados, antes de atender las solicitudes de asistencia. Esa práctica se amplió rápidamente, y en la actualidad se evalúan de manera sistemática solicitudes de suministro masivo de medicamentos y material para los servicios de salud así como también las repercusiones a largo plazo del desastre en dichos servicios y en el estado de nutrición (44-46). La consulta inmediata con médicos epidemiólogos de los principales organismos de socorro se ha transformado en un requisito previo a la adopción de decisiones. En la actualidad se envían epidemiólogos a las zonas afectadas para que organicen la vigilancia antes de que puedan incluso producirse rumores e informes no confirmados.

En ciertos desastres importantes y recientes, la evaluación apropiada de los rumores ha sido posible gracias a esa pronta participación de epidemiólogos en las acciones de socorro. Ello puede atribuirse a dos factores: el más evidente es que puede hacerse una investigación apropiada antes de que la situación sea incontrolable; más importante todavía es la existencia de una oportunidad para instruir al personal de los organismos de socorro, a los medios de información pública y a las autoridades nacionales de salud acerca de la manera apropiada de interpretar un rumor y responder a él.

El personal de epidemiología que participa en el socorro debe saber que surjirán rumores e informes no confirmados, y debe estar dispuesto a adoptar las medidas oportunas. Al epidemiólogo le pueden llegar rumores de origen muy distinto. Los casos más fáciles de tratar son quizá el de los informes que recibe el personal de socorro y el de los visitantes que acuden a la zona de operaciones desde la sede. El caso más frecuente y difícil es el de las noticias difundidas por los medios de información pública o que se señalan directamente a la atención de las autoridades nacionales.

El medio más eficaz y eficiente de hacer frente a los rumores de todo origen es proceder a la oportuna vigilancia. Para confirmar o expresar cuantitativamente la importancia de un problema difundido como rumor, el personal de epidemiología debe tratar de efectuar por radio una encuesta entre las unidades notificadoras de la zona. Las respuestas negativas bastarán a menudo para satisfacer a los medios de información, las autoridades políticas y los organismos participantes, sobre todo cuando dichas respuestas van unidas a la promesa de repetir la encuesta y transmitir los resultados de la vigilancia. Conviene además dar es tímalo para que en adelante se notifiquen todos los rumores al servicio de epidemiología o al coordinador del socorro, para la oportuna investigación. En general, el mantenimiento de una actitud positiva consistente en prestar oídos a los rumores inspira confianza a las fuentes de donde éstos emanan, así como también al público. Una vez persuadidos de que está tratándose de comprobar la exactitud de los rumores, los responsables de los medios de información pública aplazarán la publicación de aquellos hasta que hayan sido discutidos con las autoridades de socorro.

Las noticias sobre enfermedades que reciben los medios de información provienen del nivel local, el regional o el nacional. En la era de las comunicaciones por satélite es corriente que una noticia de televisión o de prensa llegue directamente a los servicios internacionales desde la zona afectada por el desastre, sin pasar por las autoridades de la capital. Aunque generalmente las estimaciones sobre el número de muertos y víctimas de enfermedades no se comunican por los medios de información pública – con objeto de evitar el sensacionalismo, el pánico y la ansiedad – lo cierto es que se dan casos de transgresión de esa regla. A menudo los reporteros suponen que la información facilitada por un médico o una enfermera en el escenario del desastre es más exacta y fidedigna que los comunicados de los centros oficiales. A veces, ciertos miembros del personal de salud, agotados y sin experiencia, han dado localmente a los reporteros información que luego resultó ser errónea o exagerada. La probabilidad de que eso ocurra será menor si al frente de los equipos de socorro hay personas con experiencia, si se dan instrucciones sobre la manera de tratar con los medios de información pública y si se establece una buena relación entre dichos medios y al coordinador del socorro.

Siempre es posible que a algún reportero le interese más la publicidad que la exactitud, así como también que las precauciones que se adopten no impidan la publicación de un rumor. También es posible que se exagere la magnitud de un desastre o epidemia para poner en situación embarazosa a las autoridades o para conseguir ventajas políticas. Lo único que cabe hacer en esas circunstancias es facilitar al coordinador del socorro la información más exacta de que se disponga.

Cuando son personas localmente influyentes por su cargo o por otras razones las que notifican un rumor, puede ser difícil convencer a las autoridades de que esperen los resultados de una investigación epidemiológica antes de adoptar medidas que podrían ser innecesarias o contraproducentes. Por fortuna, suele ser posible convencer a dichas autoridades de que la respuesta más rápida, visible y eficaz es enviar inmediatamente una misión que verifique la veracidad del informe. Un problema potencialmente más grave se plantea cuando las autoridades locales o nacionales desmienten rumores antes de que hayan sido verificados.