De la improvisación a la respuesta

planificada

Según las crónicas más antiguas sobre desastres, durante los últimos cinco siglos la naturaleza ha castigado con furia a las Américas, y ha dejado una estela de destrucción, prontamente olvidada aun por las mismas víctimas de sus consecuencias. Era común la creencia de que los desastres naturales no eran más que eso, actos de la naturaleza y, por lo tanto, impredecibles e incontrolables eventos que había que soportar. Se consideraba superflua la planificación para desastres que podrían nunca ocurrir. Inevitablemente, la ira de la naturaleza regresaba una y otra vez, trayendo consigo devastación y dolor. Estas visitas en apariencia aleatorias, eran en la realidad rutinarias, al punto de que se hubiera justificado el prepararse para ellas. Sin embargo, el convencer a la gente de que la planificación podría contrarrestar los efectos de la naturaleza era ganar la mitad de la batalla.

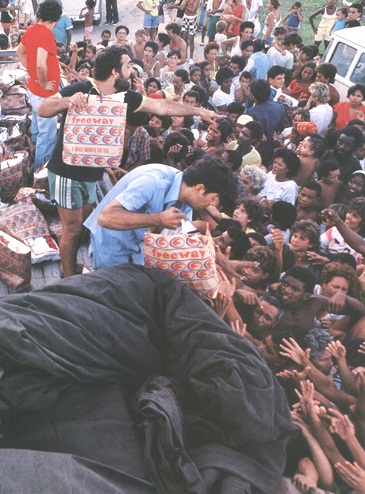

La realidad en las Américas hasta los años setenta consistía en proveer ayuda humanitaria si un desastre ocurría, con una gran dosis de generosidad y solidaridad, pero de una forma improvisada y descoordinada. Los diferentes sectores a cargo del socorro competían entre sí en lugar de cooperar. La falta de coordinación repercutía en que la ayuda internacional fuera técnica y culturalmente inapropiada.

Con el paso de los años, a medida que la población expuesta a riesgos crecía, y en forma paralela su dependencia de los servicios esenciales tales como agua, electricidad, comunicaciones, carreteras y aeropuertos, la respuesta en caso de desastres, incluyendo el socorro inmediato, la rehabilitación y la reconstrucción, se volvió más frecuente y más compleja.

Durante los últimos 25 años, los desastres a gran escala experimentados por los países de América Latina y el Caribe mostraron la necesidad de organizarse para la respuesta y manejar los problemas que acompañan a un desastre, como el rescate de los sobrevivientes; la atención de los heridos; la extinción de los incendios y el control de los escapes de sustancias peligrosas; el proporcionamiento de albergue, agua y alimentación a los damnificados; la evacuación hacia lugares más seguros; el restablecimiento de las comunicaciones; el resguardo de la seguridad y el orden público, y la identificación y disposición de los cadáveres.

Algunos de estos desastres evidenciaron las deficiencias de una respuesta organizada "ad hoc". Por ejemplo, cuando toda la autoridad en la fase de respuesta era asignada a las fuerzas armadas u otro órgano similar, sin la participación de los restantes sectores, con frecuencia se producía el caos, ya que el énfasis exagerado en "la ley y el orden" es la antítesis de la acción coordinada y de la administración eficaz. Paralelamente, una multitud de organismos e instituciones locales, nacionales e internacionales que actuaban más allá de su mandato, con la mejor voluntad, abruma bao a los sobrevivientes con su asistencia, en ocasiones contraproducente.

La fase de respuesta es compleja, porque además de la gran cantidad de entidades que participan, el problema mayor radica en la toma de decisiones en condiciones inciertas. Los asuntos se complican aún más cuando las agencias, inseguras de el papel que deben desempeñar incluso en tiempos normales, toman a su cargo acciones que causan interferencias, en lugar de coordinar con todos los grupos involucrados.

Desde los anos ochenta, las organizaciones de defensa civil comenzaron a incluir dentro ale sus actividades aspectos de preparación del público para los desastres.

La respuesta oficial ante desastres en América Latina y el Caribe ha mejorado paulatinamente. En un inicio, la respuesta de emergencia estaba a cargo de las fuerzas armadas, la Cruz Roja y, en el caso de los países de habla inglesa del Caribe, del gobernador. Hoy día, la respuesta es responsabilidad de las oficinas de defensa civil, que por lo general dependen del Ministerio de Defensa o del Interior. Estos entes organizan y coordinan la respuesta del país ante los desastres, a la vez que mantienen el orden público y la seguridad nacional.

A pesar de los avances en el manejo de emergencias, entre los años 1970 y 1985 los sistemas de defensa civil mostraban una tendencia, comprensible bajo regímenes militares, a confundir "coordinación" con "mando", de modo que se creaban conflictos y se desaprovechaban los recursos del sector salud y otras entidades públicas. Las instituciones gubernamentales y privadas competían por el liderazgo y por acaparar el reconocimiento nacional e internacional.

Un ejemplo de respuesta gubernamental exitosa se dio en 1970, en el terremoto del Callejón de Huaylas, área remota e inaccesible del Perú, cuando la Defensa Civil demostró su efectividad delegando la responsabilidad de la "primera respuesta" a las Fuerzas Armadas. Un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Peruana logró sobrevolar el área cuatro días después del terremoto y se lanzaron en paracaídas 50 soldados, 4 médicos y 7 enfermeras, únicos paracaidistas del sector salud en el país, llevando medicinas y suministros.

Desde los años ochenta, los organismos de defensa civil comenzaron a incluir dentro de sus actividades los aspectos de preparación del público para los desastres. A medida que se involucraron en la preparación de planes y programas de manejo de desastres, estuvieron mejor capacitados y equipados para entrenar personal de otros sectores y para expandir su organización desde el nivel local al regional.

Hacia la mitad de la década de los años ochenta, se inició la integración de las agencias y organizaciones nacionales involucradas en la atención de desastres, y con la asesoría técnica de organismos internacionales como OPS/OMS, UNDRO, UNESCO, la Oficina de Asistencia al Exterior en Casos de Desastre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA/USAID) y otros, identificaron las prioridades de cada una, para evitar duplicidad de actividades. En la mayoría de los casos, las instituciones de defensa civil reconocieron la necesidad de una participación más activa de las comunidades en la preparación para desastres.

|

Recuadro 4.1 CALLEJÓN DE HUAYLAS, PERÚ: EL PRIMER AVISO La década de los años setenta se inició en la Región con un devastador terremoto en el Callejón de Huaylas en Perú, ocurrido el día 31 de mayo de 1970, con una magnitud de 7,5 grados en la escala de Richter y epicentro frente a las costas de Chimbote y Huarmey. Las ciudades Huaraz, Caraz y Aija en el Callejón de Huaylas fueron destruidas, aunque otras ciudades importantes, como Trujillo y Chimbote, también sufrieron daños significativos. La tragedia no terminó allí. El terremoto desestabilizó la pared norte del nevado Huascarán, provocando un aluvión de 80 millones de toneladas de nieve, rocas y lodo que arrasó la ciudad de Yungay. Los sobrevivientes del área afectada trabajaron en el rescate de los heridos y el entierro de los fallecidos en las horas inmediatas a la catástrofe, ya que las carreteras se destruyeron y la ayuda no podía llegar desde Lima y otras ciudades costeras. Menos de dos horas después del terremoto, el Hospital Regional de Huaraz, que tenía una capacidad de 150 pacientes, había registrado 670 heridos graves con traumas múltiples y fracturas graves. La falta de planificación anticipada planteó un reto para la imaginación y creatividad de las autoridades locales de salud, en vista de la magnitud del problema y la escasez de personal médico y de enfermería. Se decidió aplicar triage, un concepto nuevo para estos profesionales médicos. Como la ciudad quedó sin energía eléctrica y la planta eléctrica del hospital estaba inhabilitada, las intervenciones quirúrgicas y la atención de urgencia se practicaron a la luz de las velas donadas por las iglesias y conventos. Las autoridades locales resolvieron el problema de la escasez de agua potable estableciendo que todos los familiares de los pacientes que acudían a solicitar información, sólo la recibirían si traían un balde de agua del río, de filtración o de manantial, que tenían que depositar en cilindros instalados en cada uno de los servicios del hospital. Cuando se agotaron los medicamentos en el hospital, la policía incautó todas las medicinas que se encontraban en los escombros de las farmacias de Huaraz. Este desastre fue el primer aviso para la Región. A nivel internacional dio mucho qué pensar, pero no se emprendió ninguna acción decisiva. Muertos: 67.000 |

|

Problemas |

Soluciones |

Complicaciones |

|

Rescate de sobrevivientes y fallecidos |

Personal local |

Falta de personal y equipos para remoción de

escombros |

|

Atención de heridos |

Terapia en serie |

Falta de personal médico y paramédico |

|

Falta de energía eléctrica |

Velas |

Insuficiencia de velas |

|

Interrupción de agua potable |

Suministro por parte de familiares |

Falta de potabilización |

|

Falta de medicamentos |

Incautación de lo disponible en farmacias locales |

Existencia se agotó rápidamente |

|

Vivienda para sobrevivientes |

Regreso a los escombros y preparación de refugio

temporal |

Tiendas de campaña no adecuadas para el clima |

|

Distribución de alimentos |

Organización de comunidades por sector y campamentos |

Descontento de los donantes por no poder hacer entrega

directamente |

|

Las misiones internacionales no llevaban lo necesario para su

propia supervivencia |

Recurrencia a las donaciones que traían o a los propios

damnificados |

Disminución de la cantidad de las donaciones y se convirtieron en

una carga para los sobrevivientes |

|

Las misiones internacionales no tenían conocimiento del

idioma |

Búsqueda de intérpretes |

Dificultad para comunicarse con sobrevivientes limitó la ayuda

oportuna y adecuada |

Fuente: CRYRZA. 1971.

|

Recuadro 4.2 GUATEMALA: LA MAGNITUD DEL ÁREA AFECTADA PLANTEA UN RETO En la madrugada del 4 de febrero de 1976, Guatemala fue sacudida por un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Nuevamente, los requerimientos de los primeros días después del desastre fueron atendidos en forma espontánea por los sobrevivientes y las autoridades nacionales, con recursos propios. Debido a la facilidad de desplazamiento, durante la fase de búsqueda y rescate se recibió apoyo en primeros auxilios desde México y los países de América Central. Los daños causados por el terremoto despertaron una reacción nacional espontánea digna de encomio, mientras que la gran cantidad de socorro internacional ayudó indudablemente al país para la recuperación a corto plazo. El Comité Nacional de Emergencia (CONE). creado en 1969. trabajó con dedicación. aunque la falta de preparación de algunos sectores y la falta de experiencia en la planificación intersectorial hicieron que la respuesta fuera más improvisada que coordinada. El plan de contingencias del CONE no permitía una verdadera participación del sector civil, y no estaba diseñado para una emergencia de esta magnitud. Este desastre sirvió como segundo aviso para la comunidad internacional, pero en este caso el sector salud a nivel regional pudo responder adecuadamente. Muertos: 23.000 |

|

Problemas |

Soluciones |

Complicaciones |

|

Destrucción de infraestructura de salud |

Atención en hospitales improvisados |

Insuficientes recursos humanos y equipos |

|

Problemas en la organización gubernamental para atención al

desastre |

Manejo directo por parte del Presidente |

Insatisfacción entre la población y sectores civiles y las Fuerzas

Armadas |

|

Excesiva ayuda internacional no solicitada |

Múltiples puntos de distribución |

Pérdida de alimentos perecederos y ropa inapropiada para el

clima |

|

Viviendas provisionales inadecuadas (iglúes) |

Sobrevivientes permanecieron en los escombros o usaron tiendas de

campaña |

Los iglúes no fueron

utilizados |

El avance en las comunicaciones permite que la información sobre un desastre se conozca rápidamente en todo el mundo. No debe subestimarse el efecto que esta rapidez tiene en términos de la respuesta internacional ya que permite a las entidades ofrecer su ayuda con prontitud. Sin embargo, como los primeros datos con frecuencia son incompletos, puede provocar acciones inapropiadas basadas en información errónea.

Los terremotos del Perú (1970) y Guatemala (1976), y el huracán David (1979) en Dominica fueron los eventos determinantes para la transformación de los países de la Región, de una era de respuesta improvisada a una era de preparación más sistematizada. El ciclón de Bangladesh en 1970, en el cual murieron 250.000 personas, y el terremoto de Nicaragua en 1972 desencadenaron un cambio similar a nivel internacional (Recuadros 4.1 - 4.4).

|

Recuadro 4.3 HURACÁN DAVID, DOMINICA: DIFERENTES PROBLEMAS EN PAÍSES PEQUEÑOS

El 29 de agosto de 1979 el huracán David, considerado uno de los peores huracanes del siglo, con vientos que superaron los 250 kilómetros por hora, abatió la Isla de Dominica, en el Caribe. Como consecuencia, 38 personas murieron y hubo más de 3.000 heridos, a pesar de que la población habla sido alertada por los medios regionales de comunicación. Dominica quedó prácticamente destruida: las carreteras, los medios de comunicación y el suministro de energía eléctrica y agua potable fueron interrumpidos, la mayoría de las viviendas quedaron sin techo y la agricultura y la ganadería fueron seriamente afectadas. Los servicios administrativos normales del gobierno fueron gravemente ¿lañados, por lo cual se formó un Comité de Socorro. La repuesta local, aunque improvisada, fue excelente. El huracán David fue el primer aviso para los países del Caribe, que no hablan prestado mucha atención a las consecuencias de los terremotos en América Latina. Se demostró así que los países pequeños y, sobre todo las islas, debían recurrir en primera instancia a la ayuda de los países vecinos, y que era necesario contar con un mecanismo intercaribeño para la respuesta a los desastres. Un resultado muy positivo fue el inicio del Proyecto Pan Caribe para la Preparación y Prevención de Desastres (PCDPPP). Muertos: 38 |

|

Problemas |

Soluciones |

Complicaciones |

|

Interrupción de vías de transporte |

Ayuda de las islas vecinas |

Pérdidas económicas |

|

Interrupción de medios de comunicación y energía

electrice |

Plantas de energía de emergencia |

Fallas en conservación de alimentos y vacunas |

|

Fallas en el suministro de agua potable |

Instrucción a la población para hervir el agua |

Incremento de enfermedades gastrointestinales |

|

Pérdida de techos de las viviendas |

Viviendas temporales y tiendas de campaña |

Incremento de enfermedades respiratorias |

|

Dificultades en el suministro de atención médica |

Brigadas de salud nacionales e internacionales |

Incremento de morbilidad general |

Fuente: U. Reid, 1980.

El terremoto en Nicaragua

Dos años después de la tragedia del Callejón de Huaylas en el Perú, en vísperas de la Navidad de 1972, se presentó un terremoto en Nicaragua. La comunidad internacional reaccionó en forma solidaria y espontánea, y la asistencia llegó prontamente, en especial desde los países vecinos.

Sin embargo, la respuesta fue difícil para el propio país, ya que los organismos civiles que sufrieron serias pérdidas tardaron en organizarse y, cuando lo hicieron, trabajaron sin coordinación. A medida que se tenían mayores datos sobre los efectos del terremoto, los otros países comenzaron a enviar todo tipo de ayuda, generalmente no solicitada, con lo que se crearon importantes problemas locales de clasificación, almacenamiento, transporte y distribución de los suministros. Gran parte de las anécdotas sobre la asistencia internacional inapropiada se registraron en este evento, como el caso del envío de ropa de invierno para un país tropical y de alimentos perecederos no conocidos para la población local, el transporte de heridos fuera del país sin el registro necesario, la construcción de "iglúes" con materiales térmicos en un clima cálido, entre muchos otros.

En contraposición, la emergencia sirvió para romper barreras, y se dieron ejemplos positivos de solidaridad internacional. Una muestra de que el sentimiento humanitario prevalece por encima de diferencias políticas fue el arribo de un hospital móvil cubano, a pesar de que los gobiernos de ambos países no mantenían relaciones diplomáticas.

El terremoto de Nicaragua mostró a la comunidad internacional los problemas de una respuesta inapropiada ante los desastres, y que no basta con conocer los problemas para solucionarlos. Sin embargo, cuando se presentó el terremoto de Guatemala en 1976, los patrones para la asistencia internacional hablan cambiado poco, y se repitieron muchos de los errores cometidos en Nicaragua. La improvisación y la falta de planificación para la respuesta ocasionaron el desperdicio de la ayuda externa.

Las organizaciones regionales, y en particular la OPS/OMS, enfrentaban un doble reto: ofrecer cooperación técnica para la preparación de los países de la Región, y coordinar la asistencia sanitaria dentro del marco establecido por la UNDRO, según la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptada después del ciclón de Bangladesh. Como consecuencia del terremoto de Guatemala en 1976, los Ministros de Salud de los Países Miembros de la OPS solicitaron al Director la creación del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre (Resolución X, Consejo Directivo XXIV). El sector de la salud se convirtió así en ejemplo de la preparación integrada a nivel regional de un servicio público con el sector civil.

Sin embargo, la creación de un mecanismo regional de coordinación de la respuesta internacional y el establecimiento de programas nacionales de preparación por sí solos no garantizan reformas en la asistencia internacional, ya que las agencias tienen su propia dinámica, a veces independiente de las necesidades reales de las víctimas.

El terremoto en México

En septiembre de 1985 México sufrió los efectos de un catastrófico terremoto de magnitud 8,1 en la escala de Richter, que impactó principalmente a la capital. A pesar de la existencia de planes de emergencia efectivos y de personal capacitado, la asistencia internacional desorganizada causó complicaciones, en lugar de ayudar, a los organismos de respuesta locales.

Doce años habían transcurrido desde el terremoto de Nicaragua y 9 desde el de Guatemala, de modo que el Gobierno de México estaba preparado para proveer una respuesta planificada ante el desastre. De inmediato, cientos de brigadas oficiales y espontáneas de rescate y de socorro se movilizaron hacia los diferentes focos de destrucción. A nivel institucional, equipos de triage y de atención de emergencias se organizaron para hacer frente a la situación. Aunque México contaba con un Plan Nacional. de Emergencia bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República estableció dos comisiones de emergencia a nivel nacional y de la ciudad.

La asistencia internacional comenzó a llegar pocas horas después del desastre. Sin embargo, a pesar de que oficialmente se habían solicitado algunas donaciones especificas, como equipos de búsqueda y rescate de víctimas atrapadas, suministros y equipos para hospitales de nivel II y III, en especial para quirófanos, salas de recuperación y unidades de cuidado intensivo, y unidades de refrigeración, más de dos terceras partes de las donaciones consistían en medicamentos no solicitados, alimentos, ropa usada, cobijas, y otros artículos no prioritarios.

Obviamente, era indispensable un plan estratégico a nivel internacional para evitar estos costosos errores.

Recuadro 4.4

TERREMOTO DE MANAGUA, NICARAGUA, DICIEMBRE DE 1972

Muertos: 10.000

Heridos: 20.000

Afectados:

400.000

|

Problemas |

Soluciones |

Complicaciones |

|

Destrucción de infraestructura de salud |

Atención en hospitales improvisados |

Insuficientes recursos humanos y equipos |

|

Problemas en la organización gubernamental para atención del

desastre |

Manejo directo por parte del Presidente y las Fuerzas

Armadas |

Insatisfacción de la población |

|

Fallas en la clasificación de heridos |

Evacuación a países vecinos |

Repatriación de heridos y fallas en el registro |

|

Excesiva ayuda internacional no solicitada |

Múltiples puntos de distribución |

Pérdida de alimentos perecederos y ropa inapropiada para el

clima |

|

Construcción de viviendas provisionales con materiales térmicos

(iglúes) |

Sobrevivientes permanecieron en los escombros o usaron tiendas de

campaña |

Desperdicio de este recurso por inapropiado |

|

Incineración de cadáveres sin identificación |

Fallas en el registro de medicina forense |

TERREMOTO DE MÉXICO, SEPTIEMBRE DE 1985

Muertos: 10.000

Heridos: 30.000

Afectados:

60.000

|

Problemas |

Soluciones |

Complicaciones |

|

Destrucción de infraestructura de salud |

Fallas en el registro de medicina forense |

Dificultad de los familiares para ubicar

pacientes |

|

Problemas en la organización gubernamental para atención del

desastre |

Manejo directo por parte del Presidente y las Fuerzas

Armadas |

Insatisfacción de la población |

|

Excesiva ayuda internacional no solicitada |

Múltiples puntos de distribución |

Duplicación de donaciones y difícil entrega |

|

Fallas en suministro de agua potable |

Distribución con carrotanques y reparación de cañerías |

Incremento patología gastrointestinal |

|

Destino final de cadáveres |

Mantenimiento con hielo seco previa identificación |

Descomposición de cadáveres y malestar de

familiares |

|

Colapso de viviendas |

Rescate con medios propios y ayuda internacional |

Insuficientes equipos humanos y maquinaria para remoción de

escombros |

Fuente: OPS/OMS.

Como resultado de las experiencias de los países de la Región en la respuesta ante desastres y en el manejo de la ayuda internacional, en 1986 en San José, Costa Rica, se llevó a cabo una reunión de alto nivel con el fin de establecer pautas para los donantes sobre la asistencia sanitaria efectiva y cómo proveerla (véase el Capítulo 5).

La respuesta ante solicitudes de ayuda internacional mejoró notablemente a partir de 1988, año en que se inició la preparación de los funcionarios de los ministerios de relaciones exteriores sobre el papel que deben desempeñar las misiones diplomáticas y consulares, tanto si actúan como donantes o como receptores. Un ejemplo exitoso de los resultados de la planificación y de la coordinación se dio después del terremoto de 1991 en el Pera, entre los gobiernos de Chile y Perú. Chile esperó a recibir el listado oficial de necesidades y, en cuanto éste llegó, enviaron la ayuda dentro de las 72 horas posteriores al desastre. La operación fue dirigida por las cancillerías, apoyadas por transportes militares y las respectivas oficinas de defensa civil (ONEMI en Chile y la Defensa Civil Peruana), y con la coordinación técnica de ambos ministerios de salud.

|

Recuadro 4.5 VENEZUELA: RESPUESTA INTEGRAL A LAS EMERGENCIAS El Sistema Integrado de Emergencias de Venezuela (SIE), una iniciativa del Ministerio de Salud y Asistencia Social, integra un número importante de servicios públicos mediante un sistema único de comunicación telefónica, que se activa al marcar el 171. El objetivo del sistema es coordinar y mejorar la capacidad de respuesta de entidades como la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y del Distrito Sucre, la Policía Metropolitana, la Gobernación del Distrito Federal, la Alcaldía del Municipio de Sucre y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Fundamentalmente, el servicio se diseñó para la atención de emergencias médicas causadas por incendios, explosiones, incidentes con sustancias peligrosas, accidentes de tránsito, deslizamientos, y colapso de estructuras en cinco municipios de la nación. Según la evaluación del desempeño de los involucrados en la primera fase, se prevé la incorporación de otras instituciones tales como: Tránsito Terrestre, Guardia Nacional, Electricidad de Caracas y otras, de acuerdo con las necesidades crecientes. Fuente: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Venezuela.

|

Debido a la extendida devastación

causada por la erupción del volcán

Nevado del Ruiz, en Colombia, los

heridos tuvieron que ser aerotransportados a los hospitales de las ciudades

vecinas.

Actualmente, la fase de socorro ha evolucionado hacia una respuesta que se basa en planes elaborados con anticipación, probados y validados.

La respuesta frente a los desastres, tanto local como internacional, ha mejorado gradualmente durante los últimos 30 años en los países de la Región (véase el Recuadro 4.5). Actualmente, la fase de socorro ha evolucionado hacia una respuesta que se basa en planes elaborados con anticipación, probados y validados. La participación activa de entidades gubernamentales y agencias internacionales implica que la asistencia internacional actualmente no es tan necesaria durante la fase de respuesta inmediata, sino en las etapas de rehabilitación y reconstrucción. Esta transición, en muchos casos efectuada en un plazo relativamente corto, es el resultado de la adopción institucional de programas de preparativos para desastres, primero en los ministerios de salud, y luego en otras instituciones gubernamentales. Hoy día, los programas de preparativos para desastres se desarrollan en toda la Región.

Brindar socorro a la comunidad

afectada por un desastre puede, en algunas ocasiones, desencadenar caos y causar

un segundo desastre. Distribución de alimentos en el Brasil, luego de la

inundación y los deslizamientos ocurridos en 1988

Foto: Gaggero, OPS/OMS

|

|