Para aliviar las condiciones imperantes en las zonas afectadas por desastres hay que adoptar medidas apropiadas que impidan el empeoramiento de la situación preexistente, así como la interrupción de los servicios de saneamiento y la vida normal de la comunidad. Deben adoptarse medidas de control de la salud ambiental con anterioridad al desastre, después de este y, de ser posible, durante la fase de impacto. En la determinación del modo de proceder en esas distintas fases, una medida no se debe juzgar solo según su factibilidad técnica y la disponibilidad de recursos, sino también según el grado en que esté orientada hacia la restauración de las condiciones ambientales existentes con anterioridad al desastre.

Los factores que han de tenerse en cuenta para decidir sobre las medidas correctivas son: prioridad de los sectores que requieren intervención, prioridad de las necesidades de distintos servicios de saneamiento y disponibilidad de personal. El principal factor determinativo de la prioridad de los sectores que requieren intervención es la existencia o inexistencia de riesgo de enfermedad en las zonas donde se encuentran las víctimas del desastre. Hay que dedicar particular atención al riesgo relativo de enfermedad en la periferia de los centros urbanos, en los campamentos y en otros asentamientos provisionales.

Debe concederse la más alta prioridad a los servicios de saneamiento esenciales para el bienestar de las poblaciones de zonas muy expuestas, recabando la cooperación de estas personas y haciéndolas participar activamente en la prestación de servicios. Es preciso facilitar como mínimo los servicios siguientes:

1. alojamiento adecuado para las personas desplazadas2. agua potable suficiente y accesible

3. instalaciones de evacuación de excretas y desechos líquidos

4. protección de los alimentos contra la contaminación

5. protección de las poblaciones afectadas contra enfermedades de transmisión vectorial, mediante actividades de control de vectores y métodos quimioprofilácticos.

La falta de personal apropiado de saneamiento puede ser un factor limitativo de las intervenciones de emergencia a raíz de desastres. En consecuencia, debe procurarse en primer lugar obtener el concurso de los expertos localmente disponibles. Estas personas suelen estar en condiciones óptimas de atender las necesidades urgentes creadas por un desastre natural porque conocen las circunstancias físicas y socioeconómicas existentes con anterioridad en las zonas afectadas y, lo que es más importante aún, porque tienen experiencia en el trabajo en circunstancias análogas a las creadas por el desastre. Por el contrario, los expertos extranjeros desconocen a menudo las circunstancias precitadas y el nivel de salud ambiental de la región. Esa ignorancia puede de hecho restar eficacia a las actividades de socorro, razón por la cual debe procederse con cautela en la contratación de expertos extranjeros.

Mujeres abasteciéndose de agua

mediante una bomba colectiva instalada en Bolivia rural. El suministro de agua

suficiente es una atención prioritaria de salud a raíz de desastres naturales

(J. Vizcarra

Brenner/OPS).

Las actividades para resolver los problemas de salud ambiental creados por los desastres se deben dividir en tres fases principales. Seguidamente se expone cada una de ellas con recomendaciones sobre el escalonamiento cronológico adecuado de las medidas. Sin embargo, la duración de cada fase variará según la naturaleza de los problemas que engendre el desastre.

A la Fase I corresponden las medidas adoptadas con anterioridad al desastre, a fin de mantener un buen estado de preparación. La planificación preparatoria debe centrarse en las zonas donde se sabe que es alto el riesgo de desastre natural, es decir, las que tienen una historia de catástrofes o han sido designadas como lugares donde estas pueden producirse.

La Fase II empieza cuando se produce el desastre. Las correspondientes actividades de emergencia se emprenden durante el impacto de ser posible, así como también a raíz de este. Generalmente, las medidas de control de la salud ambiental correspondientes a esta fase se adoptan en los siete días que siguen al impacto. Sin embargo, hay que considerar varias subfases: las medidas inmediatas se toman en los tres primeros días que siguen al desastre natural y las medidas reparatorias se inician después de aplicadas las inmediatas de la fase de emergencia.

En la Fase III se procede a la reparación de las condiciones ambientales. En realidad, el estudio de las medidas apropiadas de rehabilitación debe comenzar en cuanto hayan empezado a adoptarse las medidas de emergencia de la Fase II. Al igual que la Fase II, la Fase III se divide en dos subfases: medidas a corto plazo para situar las condiciones y servicios de salud ambiental en el nivel que tenían antes del desastre y medidas a largo plazo de reconstrucción, es decir, intervenciones escalonadas en las condiciones y servicios ambientales cuya reposición requiere mucho tiempo.

Cuadro 3. Plan escalonado de medidas

para situaciones de emergencia creadas por desastres naturales

Conviene que todas las medidas ulteriores al desastre, excepto las de reconstrucción a largo plazo, se adopten en las tres semanas siguientes al impacto. En el Cuadro 3 se indica el escalonamiento cronológico para la iniciación y la terminación de todas esas actividades.

En los capítulos que siguen se exponen las medidas específicas de salud ambiental que deben adoptarse en cada urca de las tres fases. Aunque el examen completo de las actividades de rehabilitación a largo plazo excede del alcance del presente documento, se hacen algunas recomendaciones básicas.

La mayor parte de los desastres naturales son repentinos y en general no hay un período de alarma en que puedan adoptarse medidas de protección, o dicho período es muy corto. Lo máximo que permite la tecnología actual es pronosticar ciertos desastres solo unos pocos días antes de que sobrevengan. A menudo el pronóstico se conoce solo unos momentos antes. En consecuencia, el único método eficaz de responder a un desastre es mantener un estado de preparación en las zonas expuestas.

El principal objetivo de las medidas anteriores al desastre es eliminar o reducir los efectos de este en las condiciones ambientales de la región afectada. Para conseguirlo hay que desarrollar un plan de control durante el período de emergencia, adoptar medidas regulares de protección del medio ambiente y llevar a cabo un programa de educación e información destinado al personal de salud y a la población en general.

La eficacia de la respuesta al desastre dependerá en gran parte de la planificación de operaciones ambientales de emergencia. Una vez establecido el plan habrá que revisarlo generalmente cada 5-10 anos. Cuando se produzca un desastre, lo más probable es que la revisión haya de ser inmediata conforme a la experiencia adquirida.

Un plan de emergencia no es el propósito de establecer un plan; por el contrario, se trata de una prescripción específica pero sencilla y clara de las personas que han de intervenir, el momento en que han de hacerlo y las actividades concretas a realizar aprovechando los recursos locales, una vez que se produzca el desastre. El plan debe contener pautas e indicar actividades prioritarias, evitando la descripción demasiado minuciosa de las funciones y responsabilidades de los distintos miembros de las organizaciones. Ello no quiere decir que dichas funciones y responsabilidades carezcan de importancia, sino que la descripción debe hacerse una vez que se determine el uso óptimo de los recursos en las circunstancias particulares de cada desastre natural.

En primer lugar, el plan general de operaciones, ofrecerá una guía para la coordinación de todas las actividades a realizar (después de pronosticado o acaecido el desastre) por el personal de los distintos servicios de salud ambiental u otros afines. Deben prepararse planes secundarios para abastecimiento de agua, evacuación de desechos sólidos, etc. En el Anexo 1 se indican ordenadamente las medidas preparatorias de un plan de emergencia que han de adoptar los servicios de salud ambiental u otros competentes. El conjunto de esos planes parciales constituye la base del plan general de preparación para desastres.

Un plan general tiene siete componentes básicos. El primero consiste en la exposición de los danos que puede producir un desastre del tipo a que está expuesta la zona de que se trate. Los otros tres componentes indican la manera de calcular los recursos que quedarán una vez que sobrevenga el desastre, las necesidades de las poblaciones afectadas y el modo de atender dichas necesidades con los recursos disponibles. La evaluación de la vulnerabilidad y el inventario de suministros, equipo y personal aportan los datos básicos para la determinación de las medidas de emergencia que deben tomarse durante el período de alarma (si existe), el período que sigue inmediatamente al impacto y el período ulterior al desastre.

Los tres últimos componentes del plan de emergencia se refieren al período que sigue al desastre. Todas esas medidas constituyen el plan de operaciones de emergencia (POE), que especificará lo siguiente: orden de atención de necesidades específicas de la comunidad, por ejemplo alimentos, alojamiento, agua o saneamiento y, en segundo lugar, medidas de higiene personal; programa óptimo para utilización de los recursos existentes, y asignación de funciones específicas al personal de higiene del medio que sobreviva al desastre. Debe destacarse que el POE no se debe establecer hasta después de evaluar las medidas existentes.

A este respecto, quizá convenga reiterar las medidas prioritarias antes mencionadas: facilitar alojamiento adecuado contra las inclemencias del tiempo y procurar que los refugios que se construyan no agraven las condiciones de saneamiento y la carga de los servicios existentes; suministrar por lo menos un mínimo de agua potable; evacuar excretas humanas y desechos líquidos y sólidos de las inmediaciones, hasta lugares de descarga que no entrañen riesgo; reducir las poblaciones de vectores a un nivel en que no puedan transmitir enfermedades ni afectar a los suministros de alimentos; y asegurarse de que las prácticas de higiene de los alimentos impiden la propagación de enfermedades.

Por último, el POE debe especificar la manera de difundir informaciones durante el período de emergencia, así como las medidas de protección y alojamiento del personal de socorro. Todo este personal recibirá las inmunizaciones adecuadas. Además, habrá que facilitarle ropas convenientes e instalaciones de aseo, e instruirlo en el manejo de los suministros y el equipo.

La adopción de medidas de protección comprende un amplio espectro de actividades que van desde el establecimiento del plan adecuado hasta la aplicación de las decisiones antes y después del desastre, y durante este. Ante esa variedad de medidas, la manera más eficaz de proceder es examinar primero los efectos del desastre, estudiar luego las medidas de protección que podrían mitigar las consecuencias más frecuentes de todos los tipos de desastres y, por último, determinar las medidas adecuadas para tipos específicos o que son aplicables en las condiciones especiales de la localidad.

Al examinar los efectos de los desastres en el medio ambiente, no cabe duda de que los danos a obras públicas, la contaminación del agua y los alimentos, el corte del suministro de energía eléctrica y la dislocación del sistema de transportes serán sumamente probables y a menudo factores críticos del estado de emergencia. Seguidamente se examinan las medidas adecuadas para corregir cada uno de esos efectos.

Cualquier desastre natural puede destruir o deteriorar gravemente estructuras tales como edificios, sistemas de agua (tuberías, estaciones de bombeo, conexiones, embalses, etc.) muros de retención, postes eléctricos, carreteras y plataformas. Los danos a esas estructuras pueden producir víctimas entre las personas que se encuentren a proximidad y ocasionar la interrupción parcial o total de servivios esenciales para la comunidad.

Los preparativos en previsión de la posibilidad de que queden destruidas o alteradas las instalaciones existentes constituyen un medio importante de reducir o eliminar los danos. Las estructuras se pueden reforzar para que resistan al desastre. De modo análogo, pueden mejorarse los sistemas de sujeción y apoyo de maquinaria, equipo y depósitos. Cabe instalar derivaciones, por ejemplo en previsión de la posibilidad de que quede paralizada una planta de agua, su equipo o sus procesos, de manera que la planta esté conectada con un punto donde pueda procederse a la cloración del agua. Por último, la adopción de normas y procedimientos uniformes de operación dará calidad óptima a los preparativos para cualquier desastre.

Otra forma de mitigar los efectos en las obras públicas es mejorar las normas de planificación de datos básicos y diseño. La realización de estudios metereológicos, topográficos, hidrológicos, geológicos y del suelo en los nuevos emplazamientos que se elijan permitirá a los planificadores evitar localizaciones vulnerables. Las estructuras de importancia básica se pueden instalar en zonas conocidas por estar más al abrigo del impacto de los desastres. Para proteger las estructuras, el equipo y los suministros se pueden preparar, utilizar y actualizar métodos específicos de diseño. Por ejemplo, a los depósitos de agua se les puede dar una c opacidad de 1,5 a 2 veces la normal, a fin de garantizar un suministro de emergencia.

La contaminación de los alimentos o el agua es uno de los principales riesgos para la salud pública asociados con los desastres. La contaminación puede producirse en la fuente de suministro, durante el transporte, en la planta de tratamiento o elaboración, en el punto de almacenamiento o en los diversos eslabones de la cadena de distribución. La causa principal de la contaminación a raíz de un desastre es el deterioro de las obras y estructuras públicas.

En Santa Lucía, un operario hace

pasar el agua superficial a un depósito para desinfección. La determinación de

la vulnerabilidad de las plantas y depósitos de tratamiento del agua es uno de

los requisitos de preparación para desastres (J. Vizacarra

Berenner/OPS).

A menos que haya razones fundadas para creer que se han introducido contaminantes químicos en los alimentos o el agua, lo primero que deben determinar las autoridades en situaciones de emergencia es si ha habido contaminación microbiológica. Con ocasión de desastres conviene que se habiliten medios para identificar y vigilar las características microbiológicas, y si es posible químicas, de los alimentos y el agua. Ahora bien, el análisis de alimentos solo es posible cuando ya existen los servicios apropiados de laboratorio. El carácter altamente técnico del análisis de alimentos hace que este sea más difícil que el del agua. Para evaluaciones rápidas pueden emplearse técnicas de inspección y estuches portátiles del material adecuado.

Otras medidas para evitar los efectos de la contaminación son identificar fuentes sustitutivas de alimentos y agua para el caso de que sean inutilizables las ordinarias y disponer de unidades de repuesto o portátiles para elaboración o tratamiento si falla el sistema normal. Cuando sea económicamente factible se habilitaran medios para reducir en el más breve plazo el nivel de abastecimiento de agua y emplear mayores cantidades para dilución con el fin de que baje la concentración de contaminantes. Es, preciso estudiar medidas preventivas de la contaminación a proximidad de las fuentes de suministro.

El corte de la electricidad, debido generalmente a los daños causados en las líneas de transmisión, a las obras públicas y al equipo, es frecuente tanto durante los desastres como con posterioridad a estos. El corte de la electricidad agrava los problemas de prestación de servicios esenciales. En efecto, puede impedir las operaciones de bombeo de agua y combustible en los sistemas de distribución y tratamiento de agua. Además, impide la utilización de refrigeradoras (esenciales para conservación de los alimentos) y reduce la capacidad de acción de los hospitales.

Para evitar los efectos del corte de electricidad existen soluciones tales como recurrir a la fuerza de la gravedad para distribución de agua y facilitar sistemas generadores de electricidad a instalaciones de importancia crítica, como son las estaciones de bombeo, las plantas de elaboración y tratamiento y los hospitales. Es preferible que los grupos electrógenos sean portátiles y no fijos. El combustible correspondiente se debe mantener en cantidad suficiente para 3-5 días de operación. Por último, los tendidos eléctricos se deben construir con posibilidades de conexión de plantas y equipo, con el fin de evitar el cese total del servicio cuando haya un corte.

Los medios de transporte son de importancia crítica para el buen éxito de las operaciones de socorro. Su interrupción puede paralizar los servicios fundamentales, en particular la distribución de agua y alimentos y la evacuación de desechos sólidos.

Los efectos de la interrupción de los transportes se pueden mitigar construyendo carreteras secundarias hasta los puntos de importancia vital para el abastecimiento de agua. Además, deben identificarse todos los medios sustitutivos de transporte utilizables en situaciones de emergencia. Los vehículos para todo terreno, como son los de tracción delantera y trasera y los tirados por animales, resultan particularmente útiles a raíz de desastres y son excelentes para transportar personas y mercancías a corta distancia. Además de adoptar esas medidas, debe prepararse una lista indicativa de los medios prioritarios de transporte de que se dispondrá con posterioridad a desastres.

Debe mantenerse una reserva de materiales básicos, sustancias químicas, piezas de repuesto, etc., en previsión de que falle el sistema de transportes. Conviene adoptar con los distribuidores locales de sustancias químicas, combustibles, piezas de repuesto y alimentos las disposiciones oportunas para que mantengan en reserva un pequeño porcentaje de artículos esenciales que se facilitarían en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en Barbados se organizó con los distribuidores locales de alimentos el mantenimiento de reservas de ciertos artículos para cinco días. Ello garantiza no solo la disponibilidad de alimentos esenciales a raíz del desastre, sino que además elimina el costo de mantenimiento de reservas por largos períodos por parte de la organización nacional de socorro.

Para conseguir un buen estado de preparación en zonas expuestas a desastres es de importancia primordial el adiestramiento de personal y la educación del público. Cada servicio de salud ambiental, tanto público como privado, debe desarrollar programas educativos sobre operaciones de emergencia. Esos programas pueden consistir en un curso de orientación para todo el personal respecto a las medidas de ese tipo con ocasión de desastres naturales. El curso debe ser de carácter general, con información sobre lo que puede ocurrir, las medidas oportunas, las personas que deben adoptarlas y la manera de proceder. El curso debe repetirse por lo menos una vez al año para instruir al nuevo personal. Conviene completarlo con otro más detallado para personal que haya de ocupar puestos clave y asumir funciones específicas en situaciones de emergencia.

Deben identificarse todos los medios

disponibles para transportar agua en situaciones de emergencia (J.

Vizacarra Berenner/OPS).

Deben identificarse todos los medios

disponibles para transportar agua en situaciones de emergencia (J.

Vizacarra Berenner/OPS).

Los programas de preparativos deben comprender ejercicios prácticos realizados periódicamente, ya que son importantes para que el personal se acostumbre a aplicar las medidas previstas en caso de emergencia. El programa se puede reforzar con cursos especiales o con conferencias, seminarios y distribución de material acerca de desastres naturales.

La educación del público es de la máxima importancia en situaciones de emergencia. El objetivo de los programas correspondientes será conseguir la aceptación de los preparativos para desastres en las zonas expuestas. El conocimiento de las medidas de emergencia que pueden ser necesarias y de lo que el público estará en condiciones de hacer es importante para mitigar los problemas de operación.

Las medidas de control de la salud ambiental en situaciones de emergencia correspondientes a la Fase II se dividen en tres etapas o períodos que van seguidos de otro de consolidación. El primero es el de alarma, que puede durar de horas a días. El segundo, acaecimiento del desastre, puede limitarse a unos segundos o, cuando el comienzo es lento, a algunos días. El tercero es el período de emergencia inmediata con posterioridad al desastre, que se extiende de tres a cuatro días después del impacto. El período de consolidación también puede durar de tres a cuatro días. A cada una de esas etapas corresponden ciertas medidas que se especifican seguidamente.

En cuanto se reciba el aviso de la inminencia de un desastre (lo que, evidentemente, solo es posible cuando existe un sistema de alarma) deben aplicarse medidas de emergencia para controlar las condiciones ambientales. Los objetivos de las autoridades de salud ambiental en las zonas amenazadas son proteger a la población y mantener preparativos que aseguren la disponibilidad de agua, alimentos, alojamiento y ropa.

En el período de alarma deben adoptarse medidas específicas de información y mobilización del personal de todos los servicios pertinentes. Conviene hacer un inventario de todo el personal de salud, el equipo y los suministros disponibles para hacer frente a situaciones previstas de emergencia. Se protegerán debidamente contra el impacto los sistemas esenciales de abastecimiento de agua, distribución de alimentos y evacuación de desechos de origen humano. Debe informarse a la población amenazada acerca de las medidas necesarias para protegerse, recomendándole además que almacene agua suficiente en recipientes limpios, por ejemplo, bañeras.

El comienzo del desastre puede ser relativamente lento, como es el caso de algunas inundaciones o huracanes; en previsión de ello, habrá que revisar y difundir criterios respecto a algunas medidas. Entre ellos está el establecimiento de refugios de emergencia en campamentos o edificios, el uso y aprovechamiento de recursos, y los procedimientos adecuados para solicitar ayuda.

Las medidas correspondientes a este período tienen por objeto el salvamento de personas y el alojamiento de las desplazadas. Mientras se desarrollan las operaciones de salvamento debe tenerse en cuenta la necesidad de establecer campamentos para alojar a los rescatados. En los equipos de personal deben figurar técnicos de higiene del medio que conozcan los criterios de elección del lugar y el trazado de campamentos. Esta precaución es muy importante porque una vez instalada la gente en determinado lugar es difícil conseguir trasladarla. Debe hacerse un estudio de las zonas propuestas para alojamiento de personas desplazadas, con el fin de saber si pueden prestarse servicios básicos de saneamiento y si la instalación en esas zonas puede dificultar la prestación de esos servicios a otras circundantes.

Cuando el desastre natural persiste, puede controlarse el impacto a medida que progresa. En este momento deben evaluarse los danos, y el personal ha de establecer listas de medidas prioritarias para la solución de los problemas identificados.

En cuanto el impacto del desastre empieza a disminuir y puede iniciarse la labor de socorro, hay que prestar atención a cinco necesidades principales: facilitar cantidades básicas de agua potable a la población en general y a los usuarios esenciales; ofrecer a los damnificados alojamiento conveniente; proteger el agua y los alimentos contra la contaminación por desechos de origen humano; asegurarse de que los damnificados observen normas de higiene personal básica; y proteger a la población contra las enfermedades de transmisión vectorial frecuentes en la zona del desastre.

Para atender esas necesidades con eficacia hay que evaluar los efectos del desastre en las condiciones y los servicios de saneamiento. Para ello se hará una encuesta inicial sobre la disponibilidad de dichos servicios, inclusive los de salud, en la zona afectada. Debe prestarse atención particular al abastecimiento público de agua, distribución de alimentos, evacuación de excretas y desechos sólidos, vivienda y suministro de energía. Es preciso hacer un inventario de los recursos disponibles, el personal esencial, el equipo, los suministros y la logística utilizables para atender las necesidades inmediatas.

Deben obtenerse informaciones sobre los movimientos de la población dentro de la zona afectada o en otras próximas para determinar las que merecen atención preferente debido a los factores de morbilidad y otros riesgos que entraña una fuerte densidad demográfica. Por ejemplo, es preciso saber si hay zonas total o parcialmente evacuadas y lugares de asentamiento para sus habitantes y para el personal de socorro.

Seguidamente se especifican los aspectos de salud ambiental a que debe prestarse atención en el período de emergencia que sigue inmediatamente al desastre.

El agua, indispensable para mantenimiento de la vida y medio importante de transmisión de enfermedades, es lo primero que debe facilitarse en condiciones higiénicas a las poblaciones afectadas. En consecuencia, no solo es de la máxima importancia un abastecimiento cuantitativamente suficiente a raíz del desastre, sino que además es necesario velar por la potabilidad del agua destinada a consumo humano.

En primer lugar debe facilitarse agua potable suficiente a las víctimas y al personal de socorro en instalaciones básicas como hospitales y centros de tratamiento. Seguidamente, se la hará llegar a los sectores periféricos de los centros urbanos y a las zonas rurales de población concentrada y de población dispersa. Después de facilitar agua para beber en las áreas afectadas, habrá que facilitarla para usos domésticos tales como limpieza y lavado.

El agua potable se debe obtener de los sistemas de distribución que estén en funcionamiento. Sin embargo, también cabe recurrir a fuentes privadas que hayan resistido al impacto (por ejemplo, plantas hidroeléctricas, cervecerías y otras similares), manantiales, pozos de tipo tradicional, aljibes y estructuras de nueva construcción, como son los pozos de pequeño diámetro. Toda esa agua se debe analizar minuciosamente en previsión del riesgo de infecciones e intoxicaciones de transmisión hídrica. Una vez elegido la fuente auxiliar utilizable habrá que recabar los servicios de un experto (ingeniero sanitario o técnico de saneamiento) para que determine la calidad del agua.

Cuando se sospeche contaminación por excretas o productos químicos habrá que abstenerse de utilizar el agua hasta que haya sido objeto de análisis en laboratorio. Las fuentes situadas a proximidad de desagües de alcantarillas, fábricas que utilicen productos químicos, vertederos de basuras, minas abandonadas y otros lugares de esa índole se considerarán sospechosas mientras no haya indicación en contrario de un especialista que conozca las condiciones locales.

El agua que haya de suministrarse a las poblaciones afectadas se debe mantener inocua hasta el momento de consumo. Para ello se procederá a la desinfección de todas las fuentes de la zona afectada, en particular las de superficie y las estructuras de almacenamiento, como pozos, depósitos y aljibes. En cambio, es innecesaria la desinfección sistemática de las fuentes no afectadas por el desastre; ello significaría un malgaste de recursos humanos y materiales que ya escasean. Para reducir el riesgo de uso de agua insalubre bastará con la oportuna educación sanitaria.

La salubridad del agua para beber es resultado de medidas muy diversas. En primer lugar debe efectuarse un análisis determinativo de la presencia de Escherichia coli y de concentraciones excesivas de nitratos. La presencia de Escherichia coli indica contaminación por excretas, en cuyo caso habrá que aplicar de inmediato medidas de protección y correctivas. Una alta concentración de nitratos resulta sumamente peligrosa para los lactantes, por lo que habrá que proteger a ese grupo de la población

A raíz de los desastres hay que aumentar la concentración residual de cloro en el sistema de distribución. De esa forma se reducirán los contaminantes que hayan pasado al sistema debido a un tratamiento insuficiente y se podrá detectar el agua ya contaminada que penetre en la red distribuidora. Por otra parte, se reducirán los riesgos de acarreo y almacenamiento en malas condiciones de higiene.

Sin embargo, la experiencia demuestra que la cloración del agua potable no debe ser excesiva. Es preciso que las fuentes, particularmente las de abastecimiento público, estén exentas de cloro residual. Antes de empezar la cloración (sea mediante distribución de tabletas o mediante instrucciones sobre uso de lejía doméstica) conviene que el programa correspondiente sea supervisado por un especialista en la materia.

La vigilancia de la calidad del agua se debe reimplantar o iniciar inmediatamente. Durante esta fase de medidas de emergencia basta con determinar diariamente si existe cloro residual en el agua del sistema de abastecimiento público.

El aumento de la presión del agua compensará el efecto de las roturas de tuberías y contribuirá a combatir la contaminación. Es preciso tener en cuenta la importancia de la presión del agua en las casas de varios pisos.

Cuando en la zona afectada por el desastre ha quedado inutilizable el sistema de cloración de la red distribuidora, habrá que desinfectar el agua en pequeñas cantidades. Ello se puede conseguir hirviéndola o añadiéndole productos adecuados en forma de píldoras, polvo o soluciones. En el Anexo 2 figuran los métodos de desinfección de agua en pequeñas cantidades, recomendados por la Organización Panamericana de la Salud.

En las situaciones de emergencia consecutivas a desastres naturales será útil en general utilizar plantas purificadoras móviles, si existen en la localidad. El inconveniente es que producen cantidades limitadas de agua. En la mayoría de los casos, esas unidades no son esenciales y tienen baja prioridad en las solicitudes de ayuda. En efecto, por comparación con las ventajas mínimas que ofrecen, resultan onerosas y además en los envíos de socorros ocupan un espacio que resulta preferible utilizar para medicamentos, suministros médicos, alimentos y ropa.

También se deben desinfectar las grandes cantidades de agua que es preciso llevar por acarreo a los campamentos u otros lugares de asentamiento, y a los consumidores de las zonas afectadas. Ello puede hacerse tratándola con un compuesto de cloro (por ejemplo, hipoclorito cálcico o sódico) en las dosis y por los períodos recomendados.

Los tanques utilizados para transporte y almacenamiento de agua potable deben estar exentos de contaminación y protegidos contra esta. Hay que impedir que los mosquitos utilicen esos recipientes para depositar sus huevos. Los tanques de que dispongan las compañías comerciales locales, las industrias lecheras, cervecerías, etc. son utilizables para el transporte de agua a condición de que se los limpie y desinfecte antes del uso. Como norma general, no se adaptarán para acarreo de agua potable recipientes de gasolina o productos químicos ni camiones cisterna de aguas residuales.

Para proteger la salubridad del agua, la medida definitiva será la reparación y reanudación del sistema de abastecimiento público. Esa labor habrá de ser emprendida inmediatamente, limpiando y desinfectando al mismo tiempo cañerías principales, depósitos, pozos, cisternas, etc.

Las medidas de saneamiento son necesarias para proteger el medio ambiente contra los desechos de origen humano normalmente causantes de la contaminación de los alimentos y el agua. Además, esas medidas impiden la formación de lugares de c ría de vectores de enfermedades y otras plagas. La evacuación de excretas merece consideración primordial. Cuando dicha evacuación es inadecuada, ello acarrea no solo la contaminación del agua y los alimentos, sino que además atrae moscas y otros insectos transmisores de enfermedades. Hay que mencionar además la evacuación higiénica de desechos sólidos, inclusive los lugares de descarga, los medios de transporte y la incineración o terraplenes higiénicos en los campamentos, la descarga de afluentes líquidos y la restauración de los servicios municipales de recogida.

Para la evacuación adecuada de excretas deben construirse letrinas de trinchera en los campamentos y puntos de residencia de personal de socorro. Cuando la construcción no sea posible, habrá que facilitar otros medios, por ejemplo unidades portátiles. Las letrinas de trinchera serán necesarias en las zonas muy pobladas donde hayan quedado destruidas las instalaciones de evacuación de excretas. Hay que facilitar herramientas y otros materiales a la población, instruyéndola además sobre la manera de construir esas instalaciones, bajo la supervisión de un especialista de saneamiento. Para el mantenimiento de las letrinas en las debidas condiciones de higiene será esencial además un programa adecuado de educación.

Una vez resuelto el problema de la evacuación de excretas, habrá que dedicar atención a los sistemas públicos de alcantarillado. En primer lugar, deberán desobturarse las cañerías y bocas de acceso, ya que de lo contrario podrían producirse inundaciones en calles y sótanos de zonas muy pobladas. Seguidamente se repararán las redes, las bocas de acceso a estas y las de descarga, así como las unidades de tratamiento. Pueden utilizarse camiones cisterna apropiados para aliviar los fosos sépticos de edificios públicos utilizados para alojar personas desplazadas, víctimas y personal de socorro.

Una vez iniciada la labor de socorro, habrá que ocuparse de alojar a las personas desplazadas en condiciones que no entrañen un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Generalmente, a raíz de un desastre natural, los damnificados tratarán de alojarse con familiares o amigos. En algunos casos habrá que facilitar refugios provisionales hasta que puedan idearse soluciones más permanentes. A menudo se eligen como refugios provisionales ciertos edificios públicos, como escuelas, salas de reunión, iglesias y hoteles, porque son fáciles de convertir en dormitorios. Además, suelen tener instalaciones de abastecimiento de agua, evacuación de excretas y aseo. Algunos cuentan incluso con cocinas y comedores.

Es importante subrayar que una vez instaladas las personas en un punto es difícil conseguir que se trasladen a otro. Ese hecho habrá de ser tenido muy en cuenta, sobre todo al establecer campamentos.

A los dos o tres días del desastre quizá convenga habilitar alojamiento más permanente. En ese momento habrá que conceder prioridad a la instalación de las personas desplazadas. A fin de reducir el número de las que necesitan alojamiento, habrá que estimularlas y ayudarlas para que se instalen con familiares o amigos, procurando que puedan volver a sus hogares lo antes posible. En caso de que se disponga de recursos adecuados, deberán facilitarse a esas personas materiales para construir una vivienda provisional de su propiedad. Ahora bien, el emplazamiento elegido habrá de tener facilidad de acceso a servicios de agua, alimentación y evacuación higiénica de desechos.

Solo en caso de absoluta necesidad deberá instalarse a las personas desplazadas en campamentos. Antes de eso habrá que considerar, por ejemplo, el aprovechamiento de edificios públicos en construcción, que a veces han resultado muy útiles como vivienda.

Los alimentos localmente disponibles pueden deteriorarse o quedar contaminados como consecuencia de desastres naturales. Ello se debe en general al contacto con agua por inundación, a vectores de enfermedades y a manipulación antihigiénica, especialmente en las instalaciones de alimentación en masa. El deterioro es resultado de cortes de electricidad por largos períodos (que impiden emplear refrigeradoras), contacto con agua, adulteración fraudulenta y empleo de reservas caducadas.

El consumo de alimentos contaminados o deteriorados puede producir intoxicaciones o infecciones. Lo mejor para evitar esos graves efectos en la salud es recurrir a alimentos localmente disponibles, determinando el estado en que se encuentran. Habrá que conceder prioridad al consumo de los alimentos perecederos no contaminados, particularmente si provienen de zonas donde ha habido corte de suministro de energía eléctrica. Sin embargo, es preciso proceder a la inspección de todos los alimentos. El análisis correspondiente suele recibir poca prioridad porque en general resulta difícil en zonas afectadas por desastres. Sin embargo, existen estuches sencillos de material para dicho análisis, por ejemplo, para determinación contenido en fosfatos.

El hacinamiento y la falta de

instalaciones sanitarias característicos de los asentamientos provisionales

entrañan riesgos para la salud. Debe prestarse asistencia a las personas

desplazadas para que regresen a sus hogares (J. Vizacarra

Berenner/OPS).

Antes de reanudar el empleo de las instalaciones de producción y distribución, deberá inspeccionarlas un especialista competente. Lo mismo cabe decir de las instalaciones de distribución de alimentos en masa.

Para evitar los problemas de salud debidos al deterioro y la contaminación de alimentos, habrá que informar al público sobre medidas que garanticen la inocuidad de estos. Además, el público habrá de estar al tanto de los alimentos más inocuos y de los mejores métodos para prepararlos.

El estancamiento de agua de lluvia o de inundación en recipientes o huecos y la acumulación de desechos crean condiciones antihigiénicas porque permiten proliferar a insectos y roedores. Hay enfermedades, como la malaria, la fiebre amarilla, el tifus, la tularemia y las infecciones diarreicas, que se transmiten de esa forma; además, la contaminación de ese origen puede menoscabar el suministro de alimentos y crear otros problemas.

El objetivo de las actividades de emergencia es combatir las enfermedades de transmisión vectorial, especialmente cuando se sabe que existen en la zona. Las medidas de saneamiento se deben reforzar con otras, por ejemplo, quimioprofilaxis antimalárica.

A raíz de desastres es casi imposible combatir las moscas y los roedores. El único medio eficaz de mitigar los problemas correspondientes es la adopción de medidas de saneamiento del medio e higiene personal. Los alimentos y el agua se mantendrán en lugares protegidos contra moscas y roedores, y todos los residuos y desechos sólidos se recogerán y evacuarán lo antes posible.

Recogida de basura en

La Habana, Cuba, durante la epidemia de fiebre dengue de 1981. La evacuación de

residuos y basuras en condiciones higiénicas es esencial para combatir los

vectores (Marcelo Montecino/OPS).

En situaciones de emergencia creadas por desastres pueden adoptarse medidas muy diversas de lucha eficaz contra vectores.2 Todas las operaciones habrán de ser supervisadas por un especialista competente, preferiblemente con experiencia en el trabajo en zonas afectadas por desastres.

2

. Véanse las medidas detalladas contra

vectores específicos en Control de vectores con posterioridad a los desastres

naturales, Organización Panamericana de la Salud Publicación Científica No.

419, Washington, D.C., 1982.

Los habitantes de la zona deben colaborar en la eliminación de los lugares de cría de vectores. Habrá que informar a esas personas acerca del modo de eliminación y de otras medidas para autoprotegerse contra enfermedades de transmisión vectorial. Las autoridades adoptarán medidas permanentes (desagüe, terraplenado, vuelco de recipientes, etc.) para suprimir los lugares de cría. Para tratamiento de acumulaciones grandes de agua deben utilizarse larvicidas obtenibles localmente, ya que la eliminación de esos cursos de agua requeriría demasiado tiempo, trabajo y recursos.

Los lugares potenciales de cría de mosquitos se identificarán mediante inspección de campamentos y otras zonas muy pobladas. Esa inspección se orientará hacia las enfermedades específicas transmitidas por mosquitos y no hacia el control de estos en general. Por ejemplo, en las regiones donde haya malaria habrá que identificar los lugares de cría de las especies transmisoras de la enfermedad (Anopheles).

Esas medidas reducirán considerablemente la necesidad de rociamiento con insecticidas, aunque la aplicación de estos en el exterior de las viviendas constituya el medio más eficaz de impedir la proliferación de mosquitos adultos. Si esta operación resulta necesaria, deberán utilizarse materiales disponibles localmente. No conviene recurrir a suministros y equipo muy sofisticados porque las ventajas no compensarán el alto costo.

Si en una zona inundada hay que rociar el interior de las viviendas, la operación deberá iniciarse lo antes posible. Las viviendas inundadas merecen prioridad a ese respecto. Al decidir sobre la conveniencia de esa medida, habrá de tenerse en cuenta que en los países tropicales la población suele vivir gran parte del tiempo en el exterior. En ese caso, el rociamiento o la aplicación de insecticidas de acción residual no reducirán mucho el contacto con los vectores.

Por último, debe prevenirse la propagación del tifus. A tal efecto habrán de aplicarse pulverizaciones a las personas que habiten en campamentos y otros refugios públicos. Para evitar el tifus en asentamientos más permanentes habrá que construir las oportunas instalaciones de aseo.

El nivel de higiene personal suele disminuir en situaciones de emergencia, particularmente en lugares de fuerte concentración demográfica, como son los asentamientos para personas desplazadas. En esos casos, generalmente aumenta la incidencia de enfermedades relacionadas con la falta de higiene personal.

La provisión de instalaciones de aseo y limpieza estimulará a las personas desplazadas a prestar más atención a la higiene. Debe evitarse el hacinamiento en dormitorios. Conviene facilitar agua suficiente no solo en los asentamientos sino también en los lugares donde haya quedado interrumpido el suministro de agua. Habrá que instruir a toda la población afectada acerca de buenos hábitos de higiene personal y estimularla a que los adopte como medio de protección contra enfermedades.

Además de la información específica indicada en secciones precedentes, deberá mantenerse a la población al tanto del emplazamiento y el tipo de recursos y servicios de saneamiento, los lugares de asentamiento de personas desplazadas y los nombres y títulos de las autoridades a quienes hay que notificar las situaciones de emergencia. Ello hará que el público conozca mejor la situación, reducirá el confusionismo y mejorará la eficacia de las actividades urgentes de salud ambiental.

En el Anexo 3 se resuenen las medidas de esa índole aplicables en condiciones de emergencia creadas por desastres naturales. La guía será de utilidad para las autoridades en la formulación y difusión de la política a seguir.

En los días siguientes al período de emergencia habrá que consolidar las medidas adoptadas de salud ambiental. Durante la fase de consolidación se prepararán listas de la ayuda necesaria para enviarlas a los organismos de socorro, se recibirá y distribuirá la ayuda y se establecerán campamentos.

Comparando las necesidades pendientes con los resultados de estudios anteriores, se prepararán una o varias listas del personal técnico, el equipo y los suministros necesarios. Esas listas se destinan a representantes de organismos nacionales e internacionales, pero se concederá prioridad a la ayuda obtenible de fuentes locales, y no extranjeras.

Toda la ayuda recibida se comprobará con las listas que se habían preparado, con el fin de saber si quedan atendidas adecuadamente las necesidades. También hay que comprobar la idoneidad del equipo y los suministros, para lo cual quizá haga falta la colaboración de un experto local, por ejemplo un químico o un ingeniero. Todo el equipo y los suministros se manipularán adecuadamente para evitar deterioros y pérdidas.

Debe establecerse una lista de zonas prioritarias para distribución de ayuda. Esa labor deberá basarse en un juicio adecuado de las necesidades existentes y en la capacidad de los servicios locales. La mala distribución de la ayuda conduce a la pérdida de suministros valiosos.

En todos los asentamientos para personas desplazadas deberá haber agua salubre, alimentos e instalaciones básicas de saneamiento. Deben crearse equipos de personal para educación de las personas desplazadas en materia de higiene. Esos equipos pueden estar compuestos de voluntarios, pero siempre bajo supervisión de un técnico de saneamiento. Establecerán reglamentos de higiene y procurarán que los residentes se pongan al tanto de ellos.

Por último, habrá que estimular a las personas desplazadas a que regresen a sus hogares en cuanto puedan hacerlo sin peligro. De ser preciso, se les facilitarán materiales para construir viviendas provisionales de su propiedad.

Aunque la rehabilitación consiste en reconstruir los servicios dejándolos al nivel que tenían antes del desastre y, por consiguiente, supone una actividad a largo plazo posterior al período de emergencia, hay algunas medidas de esta fase que deben adoptarse durante la situación de emergencia y con posterioridad inmediata a esta. Dichas medidas se deben iniciar lo antes posible en esa fase, específicamente para restaurar los servicios básicos, hacer volver inmediatamente las actividades de vigilancia del medio ambiente a su nivel normal y evaluar el plan de operaciones de emergencia una vez aplicado.

Debe darse consideración primordial a todos los servicios básicos, por ejemplo abastecimiento de agua, alcantarillado, evacuación de desechos sólidos, electricidad, transportes, comunicaciones y, a veces, combustible. La primera medida con vistas a la reparación es crear un comité nacional de representantes de todos los organismos de servicios locales y gubernamentales, en el que figure por lo menos un especialista en salud ambiental. El comité se encargará de planificar, vigilar y coordinar todas las actividades de reconstrucción. De ser preciso, se constituirá un subcomité de salud y medio ambiente para supervisar la respuesta a problemas específicos de salud pública.

Los estudios técnicos para evaluar y planificar la restauración de servicios básicos deben estar a cargo de especialistas al tanto de las condiciones imperantes con anterioridad al desastre en las zonas afectadas. Esos especialistas obtendrán información sobre el equipo y los suministros que se precisan, y sobre las necesidades generales de reconstrucción. El estudio permitirá a las autoridades competentes determinar el orden en que se adoptarán las medidas de restauración de servicios a corto y a largo plazo.

Una vez terminado el período de emergencia habrá que reemplazar el equipo y las piezas total o parcialmente destruidos. La lista de los artículos correspondientes se establecerá en el curso de los estudios técnicos. Las órdenes de compra se efectuarán lo antes posible, ya que la entrega suele llevar tiempo.

El equipo y las piezas solo se pedirán al extranjero cuando sea imposible adquirirlos localmente. Del mismo modo, se procurará siempre contratar en la localidad los expertos y el personal necesarios para la reparación o reconstrucción de los servicios de saneamiento. Dado que en situaciones de emergencia suele aumentar considerablemente el costo del personal y de los recursos materiales, resulta social y económicamente ventajoso emplear a miembros de la población afectada.

Los planes de restauración de servicios básicos estarán concebidos de manera que queden reforzadas las estructuras que antes existían. Para ello, a veces es preciso mejorar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los métodos de operación anteriores al desastre.

Estas actividades se iniciarán o reanudarán en cuanto estén en condiciones de operación los servicios correspondientes. El estudio de los servicios tiene por objeto cerciorarse de que no ha aumentado el riesgo de enfermedades y evaluar el resultado de las actividades emprendidas durante las fases de emergencia y rehabilitación. La atención debe concentrarse esencialmente en las actividades de vigilancia; sin embargo, quizá sea preciso establecer programas especiales de observación de las condiciones de salud ambiental a corto o a largo plazo. Seguidamente figuran, por orden de importancia, las actividades esenciales.

La determinación con regularidad del cloro residual en el agua debe empezar inmediatamente después del desastre. Lo mismo cabe decir de las concentraciones de Escherichia coli y de nitratos. Una vez restaurada la red municipal de distribución de agua habrá que iniciar el análisis de cloruros, sulfatos, magnesio y sólidos en suspensión, y la determinación del pH. Si la concentración de cloruros acusa un fuerte cambio, ello puede ser indicio de contaminación del agua por desechos de origen humano. Los sulfatos, magnesio y sólidos en suspensión se deben verificar porque a concentraciones altas tienen un efecto laxante.

Es de la máxima importancia vigilar el origen y la calidad del agua utilizada para cocinar, el grado de limpieza de los locales donde se manipulan y preparan alimentos, las instalaciones de lavado, las condiciones de higiene de los alimentos almacenados (inclusive refrigeración) y los sistemas de evacuación de excretas. Cuando se dispone de estuches de análisis para determinación de fosfatasa puede analizarse la leche y determinar si se la ha adulterado con agua.

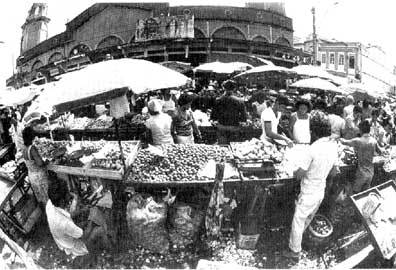

Un mercado al aire

libre en América del Sur. Es importante vigilar el estado de limpieza de las

áreas donde se manipulan y preparan alimentos (J. Vizcarra

Brenner/OPS).

Durante esta fase se reanudará o emprenderá la vigilancia de proyectos de construcción de letrinas, evacuación de desechos sólidos y saneamiento general en lugares donde es alto el riesgo, por ejemplo asentamientos de personas desplazadas, hospitales y escuelas.

Al consolidar las medidas de emergencia y las de la fase siguiente es preciso hacer una evaluación completa de todas las actividades realizadas. Habrá que determinar los puntos fuertes y las deficiencias de las medidas anteriores al desastre, las del período de emergencia y las ulteriores. Esa información permitirá mejorar el plan completo de solución de problemas posteriores al desastre. Además, servirá de base para decisiones sobre rehabilitación, por ejemplo, las relativos al cambio del diseño y la construcción de estructuráis, y el reemplazo de equipo y suministros.

La evaluación permitirá aclarar lo siguiente:

1. lo que ocurrió durante el desastre2. lo que no ocurrió y por qué

3. las personas que se encontraban o no en el lugar

4. lo que debe hacerse para mejorar el plan completo de operaciones de emergencia

5. las leyes o reglamentos necesarios para la modificación y el mejoramiento del plan de operaciones de emergencia

6. el material que debe mantenerse en reserva para uso en futuras situaciones de emergencia.

El informe de evaluación final se enviará a los organismos competentes gubernamentales y no gubernamentales del país, así como a las organizaciones internacionales de socorro. La evaluación permitirá coordinar debidamente las actividades regulares esenciales para mejorar el estado de preparación por si se producen nuevos desastres.

|

|