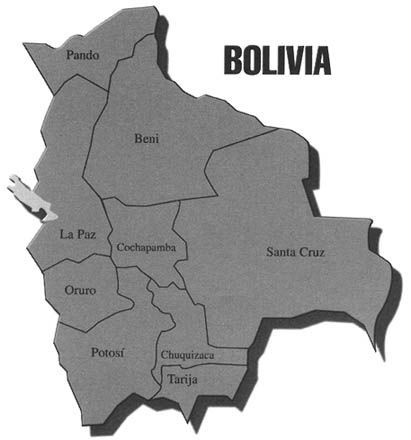

Bolivia se encuentra en el centro de América del Sur, entre 57°26’ y 69°38’ de longitud occidental del meridiano de Greenwich y los paralelos 9°38’ y 22°53’ de latitud sur, abarcando más de 13 grados geográficos. Su extensión territorial es de 1.098.581 Km2. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste con Chile.

Las condiciones geográficas de Bolivia propician una población dispersa, grandes distancias y vías de comunicación por carretera escasas en no muy buen estado, que cubren principalmente el eje central del país, lo que hace difícil el acceso a las poblaciones más pobres, que en su mayoría se encuentran en áreas rurales más o menos alejadas.

Bolivia

En el territorio boliviano se distinguen tres zonas geográficas predominantes:

Andina: Abarca 28% del territorio. Con una extensión de 307.000 Km2, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m); las actividades predominantes son la agricultura de autoconsumo y la artesanía.Subandina: Región intermedia entre el altiplano y los llanos, abarca 13% del territorio; las actividades son principalmente agrícolas y el clima puede variar de templado a cálido.

Llanos: 59% del territorio, presenta llanuras y extensas selvas; la actividad predominante es la ganadería y la agroindustria.

En este espacio geográfico de características tan diversas vive la población boliviana, la que en los últimos años ha experimentado cambios notables en su composición. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1996 la población total ascendía a 7.588.392 habitantes, 60,3% habitaba en áreas urbanas y 39,7% en áreas rurales, lo que indica un proceso creciente de urbanización respecto a 1992. La población está agrupada en forma predominante en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), que absorbe 68,5% de la población total. El resto de los departamentos sólo concentran 31,5% de la población. La tasa de crecimiento poblacional correspondiente al período 1995-2000 para el país se estima en 2,3% anual. La densidad demográfica aumentó de 5,8 a 6,9 habitantes por kilómetro cuadrado entre 1992 y 1996, siendo el departamento con mayor densidad para este último año Cochabamba, con 24,7 hab/km2, seguido por La Paz, con 17,1, Chuquisaca con 10,4, Tarija con 9,5 y Oruro con 7,1, El resto de los departamentos cuenta con una densidad inferior al promedio nacional: Potosí con 6,2, Santa Cruz con 4,3, Beni con 1,5 y Pando con 0,8.

Con relación a los servicios básicos el censo de 1992 del INE indica que la proporción de hogares que cuenta con acceso a redes generales de agua potable es de 54%; 81% en las áreas urbanas y 18% en las áreas rurales. Según la misma fuente, 43% de los hogares dispone de servicios sanitarios, en las áreas urbanas 63% y 17% en las áreas rurales. A nivel nacional, 55% de los hogares cuenta con energía eléctrica; el área urbana representa 87%, y el área rural alcanza a 16% de los hogares.

Según el índice de Desarrollo Humano (IDH) Bolivia figura en el lugar 113, entre 173 países que cuentan con IDH. El promedio para Bolivia vendría a ser de 0,530, lo cual da un resultado confuso, ya que sería necesario tener en consideración la diferencia entre el IDH de Santa Cruz (0,74) y el de Potosí (0,38).

Información de ENDSA (Encuesta Nacional de Demografía y Salud) indica que la situación de la salud, producto de las condiciones antes mencionadas, muestra que las principales causas de enfermedad y fallecimiento en menores de 5 años de edad son enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas.

El departamento de Cochabamba está situado en el centro de Bolivia, entre los 17°25” de latitud sur y los 66°10” de longitud occidental y se divide en 3 regiones: Valle Alto, Valle Bajo y Trópico.

La población del área rural se dedica a la producción agrícola y ganadera para consumo interno. Desde hace 7 años el abastecimiento de agua ha sido irregular y éste ha empeorado con el fenómeno “El Niño 97-98”. Por estas razones, alrededor de 40 a 60% de la producción se ha visto afectada. Todas estas circunstancias han colaborado para que entre 92 y 95% de los hogares de la provincia sean considerados pobres. Esta es la caracterización de la zona más afectada por el terremoto de Aiquile-Totora.

Bolivia tiene una tasa de

crecimiento de población del 2.3% anual.

Foto: OPS/OMS

Por Decreto Supremo No. 08274 del 23 de febrero de 1968 se creó el Comité Permanente de Emergencia Nacional, que modificó la estructura existente que inicialmente estaba presidida por el Comandante en Jefe de las FF.AA.; posteriormente por Decreto Supremo No. 09405 de septiembre de 1970 se designó al Ministro de Defensa Nacional como Presidente de este Comité. Años más tarde, el D.S. No. 19386 de enero de 1983 creó el Sistema Nacional de Defensa Civil, que estableció la organización, participación y funciones de este sistema, tanto a nivel nacional como departamental, y definió su plan de acción y objetivos. Dentro de la estructura señalada se encuentra la Dirección Nacional de Defensa Civil que cuenta con representantes en todo el territorio nacional.

A fines de 1994, la Dirección Nacional de Defensa Civil creó dentro de su estructura el Comité Nacional de Coordinación que desde sus inicios, y en forma temporal, estuvo presidido por el delegado de la OPS/OMS. Este organismo fue el encargado de formular un plan de trabajo bienal. Actualmente dicho Comité no se encuentra en actividad.

En octubre de 1994 se presentó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SINAPRED), que quedó en fase de revisión para su aprobación. Posteriormente se elaboraron dos nuevas propuestas de ley, una de las cuales fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y tiene un fuerte componente de apoyo al sector agropecuario.

En diciembre de 1996, la Secretaría Nacional de Salud dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano aprobó y publicó la Política Nacional de Salud para la Atención en Casos de Desastres, que fue distribuida entre las entidades del sector de la salud.

A raíz del terremoto de Aiquile, se puso en evidencia la necesidad de un marco legal para enfrentar los desastres naturales. Por esta razón, el Ministerio de Defensa Nacional con la colaboración del PNUD está trabajando con la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados en la elaboración de un proyecto de ley sobre este tema. Se espera que pueda ser aprobada próximamente. Esta ley considera la disposición de un fondo de emergencia así como la coordinación intersectorial, durante períodos de normalidad y durante situaciones de emergencia, y busca además la incorporación de los conceptos de mitigación de vulnerabilidades en los procesos del desarrollo (planificación) y el fortalecimiento del actual Servicio Nacional de Defensa Civil.

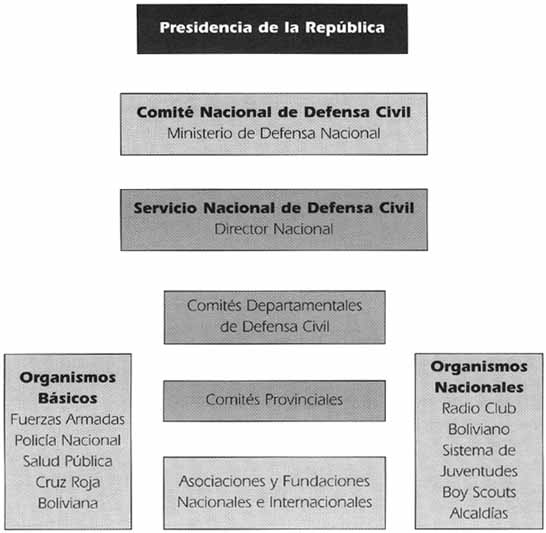

El Sistema Nacional de Defensa Civil consta de tres niveles de atención de desastres

Nivel gubernamental: Presidido por el Ministerio de Defensa Nacional, formado por el Comité Nacional de Defensa Civil, el cual agrupa a todos los Ministerios del Gobierno; la Secretaría Ejecutiva está a cargo del Director Nacional de Defensa Civil, con dependencias a nivel departamental y provincial del país, el Servicio Nacional de Defensa Civil y los Comités Departamentales de Defensa Civil.Nivel de organismos básicos: Integrado por el Ministerio de Salud y Previsión Social, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Cruz Roja

Nivel de organismos nacionales de servicio: Formado por alcaldías municipales, juntas vecinales, clubes deportivos, Boy Scouts y otras organizaciones y servicios de apoyo

Si bien se cuenta con el marco institucional descrito, y un presupuesto asignado al Servicio Nacional de Defensa Civil del Tesoro General de la Nación, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, es necesario que los recursos para prevención y respuesta a desastres sean incrementados, y que sean asignados a cada sector, bajo la coordinación del Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI), para poder evitar la duplicidad de acciones. Casi inmediatamente después del desastre el SENADECI se vio fortalecido por un crédito del Gobierno Español equivalente a 15 millones de dólares estadounidenses.

ORGANIGRAMA: Sistema Nacional de

Defensa

Civil

Aunque el registro sistemático de los desastres que han afectado a Bolivia es relativamente reciente, se tiene información de la sequía acaecida entre los años 1824 y 1827 en los valles mesotérmicos y la del año 1887 (durante la Guerra del Pacífico).

Las inundaciones ocurren en Bolivia en forma cíclica y entre ellas se pueden citar: el desbordamiento del río Poopo en Oruro en la década de los años 40, la riada del río Rocha en Cochabamba en 1944, las del río Parapeti que causaron daños graves en la localidad de Camiri en 1962 y 1985, la del río Izozog en 1983 y las del Río Grande o Guapay tanto en Chuquisaca como en Santa Cruz en los años 1932, 1961, 1983 y 1987 que interrumpieron las comunicaciones por vía férrea. El río Pirai se desbordó en 1983 en este último departamento debido a la tala indiscriminada de árboles en su cabecera y las fuertes lluvias del fenómeno “El Niño”, con la consecuente pérdida de vidas humanas, tierras y ganado. Debido a este desastre hubo que reubicar a la población dando lugar a lo que actualmente es el Plan Habitacional 2000, además de incentivarse la creación del SEARPI (Servicio de Alerta del Rio Pirai) que monitorea el río y da alerta temprana.

El río Beni, y en forma periódica el río Mamore, causan grandes inundaciones, siendo las más importantes las de los años 1947, 1962, 1983, 1986 y 1996. Los ríos Beni y Rafulo anegaron la población de Santa Ana del Yacuma, y el río Yacuma se desbordó en 1934 y 1986.

En La Paz, las fuertes lluvias dan regularmente lugar a crecidas del río Desaguadero y se producen inundaciones en las localidades de Puerto Guaqui, Tiquina y parte de Copacabana. Durante los años 1981 y 1982, ocurrió en forma simultánea una sequía de consideración en la parte occidental del país y grandes inundaciones en los llanos.

En cuanto a terremotos se tiene registro del acaecido en 1889 en la localidad de Yacuiba, habiendo quedado gran parte de esta localidad destruida, y del ocurrido en 1948 en la ciudad de Sucre, donde alrededor de 68% de la ciudad fue dañada.

En Cochabamba se produjeron terremotos en 1909 y 1926 en la localidad de Sipe Sipe. El primero destruyó totalmente la localidad, que presenta además problemas recurrentes debido a sus torrenteras.

Otros terremotos registrados son: en Mapiri-Conzata en 1899, La Paz en 1958, Sucre en 1958, Potosí en 1957 y uno de los más recientes, antes del de Aiquile, ocurrió el 8 de junio de 1994 cerca de laguna Rogagua, zona con escasa población. Este último tuvo una intensidad de 8,2 en la escala Richter y su epicentro estuvo a unos 630 Kms. de profundidad y fue percibido en Brasil y Canadá.

En el norte del departamento de Santa Cruz se registraron 6 temblores el día 25 de agosto de 1996, el de mayor intensidad fue de 4,7 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro a una profundidad de 25 Km. Warnes, a unos 33 Km de la capital, fue la zona más afectada. Con anterioridad a estos temblores, el día 11 de agosto del mismo año se produjo otro movimiento de 4,8 grados en la escala señalada con epicentro en la localidad de Samaipata a 130 Km de la capital del departamento. No se reportaron pérdidas en ninguno de estos cataclismos.

En 1983, en la misma zona de Samaipata, se reportó un movimiento sísmico que provocó hundimientos y el desmoronamiento de cerros aledaños.

Actualmente, el Departamento de Tarija, en el sur del país, está muy afectado por los efectos de la desertización, problema que se está intentando resolver con la colaboración de un proyecto internacional. Este Departamento sufrió con fecha 23 de enero de 1996 un movimiento sísmico de baja intensidad con una duración de 2 a 3 segundos, en el que no se reportaron daños.

En la época de lluvias, muchas regiones y ciudades del país sufren inundaciones. Este problema afecta principalmente los caminos hacia Los Yungas de La Paz. Al mismo tiempo, se debe destacar el deslizamiento en la zona aurífera de Llipi en 1992, que enterró todo un pueblo de mineros, causando la muerte de 209 personas; el deslizamiento en la zona de Cotahuma en La Paz en 1996, con un saldo de 7 muertos y 150 familias sin hogar; el deslizamiento en el Barrio IV Centenario de la misma ciudad, con grandes pérdidas materiales y con 220 familias sin hogar. Los estudios de la Alcaldía Municipal señalan que 17 zonas de la ciudad de La Paz se consideran de alto riesgo, por los deslizamientos, favorecidos por ser terrenos deleznables y por correr peligro de inundaciones.

En 1997 a raíz de las fuertes precipitaciones, la Defensa Civil reportó un total de 15.466 familias damnificadas en 8 de los 9 departamentos del país (la excepción fue Chuquisaca) con un total de 77.330 personas afectadas.

Las estimaciones efectuadas por las organizaciones de apoyo al desarrollo y de naturaleza social muestran pérdidas en el país, debido sobre todo a inundaciones y sequías, cercanas a los 90 millones de dólares estadounidenses.

La situación de los accidentes tecnológicos, es peor aún que la debida a desastres naturales. Entre ellos, deben señalarse especialmente las colisiones en carreteras, algunas de ellas de carácter múltiple. Este problema es especialmente grave en la carretera que une los departamentos de Oruro y La Paz, las carreteras de ingreso a Los Yungas desde La Paz y los caminos de acceso a la ciudad de Sucre, para señalar algunos.

Según datos obtenidos del Servicio Nacional de Defensa Civil, posiblemente entre los desastres tecnológicos de mayor gravedad en Bolivia y en toda América Latina, debe señalarse la ruptura de uno de los diques de residuos de la Empresa Minera Porco, de propiedad privada, en la localidad del mismo nombre, a 40 Km de la ciudad de Potosí. La ruptura provocó la descarga al río Pilcomayo de aproximadamente 400 mil toneladas de metales pesados que contaminaron el río en una extensión de 400 Km con graves perjuicios para la flora y fauna y para las poblaciones ribereñas que consumen y comercializan pescado. Desde hace mucho tiempo existe un problema de contaminación causado por otras 39 empresas mineras existentes en la zona que no realizan tratamiento de sus desechos.

La vulnerabilidad de Bolivia frente a los sismos guarda una relación estrecha con el movimiento de las placas tectónicas sudamericanas que ocasionan sismos de grado variable en los países limítrofes. La última vez que un terremoto había azotado Bolivia, antes del terremoto de Aiquile, fue el 9 de junio de 1994 con una magnitud de 6,8.

En el cuadro 1 aparece una lista de los sismos ocurridos en el Departamento de Cochabamba.

CUADRO 1 - Sismos ocurridos en el Departamento de Cochabamba

|

ANO |

LUGAR |

INTENSIDAD |

|

1902 |

Sipe Sipe |

5,2 |

|

1942 |

C. de Cochabamba |

5,2 |

|

1943 |

C. de Cochabamba |

5,2 |

|

1958 |

Aiquile |

5,8 |

|

1976 |

Aiquile |

5,0 |

|

1994 |

Corani y Ciudad de Cochabamba. |

4,0 |

Fuente: Servicio Nacional de Defensa Civil- Min. de Defensa Nacional, Bolivia

La presencia de una falla geológica que atraviesa Aiquile y el registro en esta localidad de 22 sismos con una magnitud promedio de 4,9 en la escala Richter entre 1909 y 1998, muestran que es indispensable realizar un estudio de la falla y verificar si está activa o no.

En el caso del terremoto de Aiquile, los efectos de la microzona son evidentes. Se entiende por “microzona sísmica” la conjugación de varios factores, tales como las propiedades mecánicas y dinámicas del suelo, la profundidad y la topografía de la roca, la profundidad de la napa freática y otros. Todos estos factores contribuyen al aumento de la amplitud de las ondas sísmicas en la microzona, que da lugar a remezones o movimientos del suelo más intensos, por lo que los daños tienden a ser más graves. En Aiquile, la zona que tuvo la mayor destrucción fue la más cercana al río, a lo largo de las calles paralelas al cauce de éste. Las construcciones alejadas del río y emplazadas en las zonas altas no sufrieron daños graves. Si bien en Totora las viviendas se mantuvieron en pie, las estructuras se vieron afectadas en forma grave, además se formaron grietas de tensión en el suelo a lo largo del río y los daños a las viviendas en esta vecindad son más graves que en el resto del pueblo,

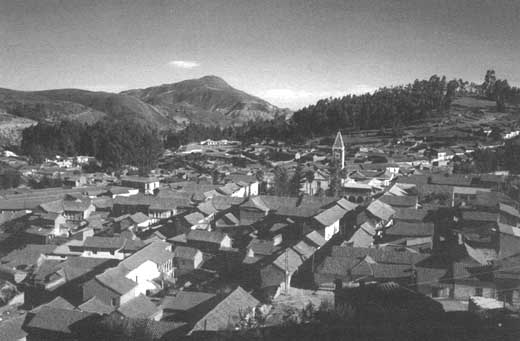

Vista panorámica de Aiquile antes

del terremoto

Foto: OPS/OMS

El viernes 22 de mayo a las 0:15 horas ocurrió un sismo de intensidad 5,5 según la escala de Richter, posteriormente, a las 01:45 horas, se produjo un terremoto de intensidad de 6,8 según la misma escala. El Observatorio San Calixto ubicó el epicentro a 18° S de latitud, 65° O de longitud y 35 Km de profundidad. El movimiento sísmico se sintió en todo el eje central del país. Durante los primeros dos meses luego del sismo, según el Observatorio San Calixto se registraron más de 2.600 réplicas.

El terremoto afectó a tres provincias (Carrasco, Campero y Mizque), seis municipios, alrededor de 300 comunidades y se sintió en casi todo el país. Las poblaciones de Aiquile, Totora y Mizque, que cuentan con el mayor número de habitantes en la región, fueron las más afectadas. La ayuda se dirigió principalmente a las dos primeras localidades debido a la magnitud de los daños ocurridos.

Calle en Aiquile donde se

evidenciaron grandes daños en particular en las cuadras próximas a la plaza

Foto: OPS/OMS

En el cuadro siguiente se incluye una lista de las provincias, municipios y comunidades afectadas por el terremoto. Las más afectadas aparecen en negrillas.

CUADRO 2 - Provincias, municipios y comunidades más afectadas,

|

Provincia |

Municipio |

Comunidades |

|

Campero |

Aiquile |

Rancho Gramal, San Jerónimo, Cerro Carreras, Rancho Chujllas, Sanja Puna, Quemado Pampa, Willca Wayu, Sanja Pampa, Puka Puka, Mesa Rancho, Hato Jorgo, Jatun Potrero, Wara Wara Chico, Común Pampa, Comarca San Pedro, Miradores, lo Pampa, Sorapampa, Estancias Tinku Laguna, Wara Wara Negro Pujio |

|

Carrasco |

Totora |

Anta Kawa, Challa Grande y Chico, Loma Larga, Lagunillas, Sauce Pila Pata, Corral Viejo. Hoyadas |

|

Mizque |

Mizque |

S/i |

Fuente: Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos

De acuerdo con el censo de 1992 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Municipio de Aiquile es el centro poblado más importante de la zona, dadas sus características de población de paso y centro de acopio de grano, entre Cochabamba y Sucre.

CUADRO 3 - Población por provincia área urbana y área rural

|

Provincia |

Población |

Municipio |

Pob. urbana |

Pob. rural |

Total |

|

Cd. cap. | |

| | | |

|

Campero |

27.554 |

Aiquile |

6.015 |

14.780 |

20.795 |

|

Carrasco |

66.536 |

Totora |

2.408 |

11.587 |

13.995 |

|

Mizque |

25.242 |

Mizque |

3.949 |

16.227 |

20.176 |

Fuente: Censo de Población por Categoría Municipal (INE 1992)

Se puede observar que un elevado porcentaje de la población vive en áreas rurales, las que se han visto afectadas por una sequía de larga duración empeorada por el fenómeno “El Niño”, que agravo las ya difíciles condiciones de vida y el nivel de pobreza de esta región

CUADRO 4 - Comparación de indicadores socioeconómicos

|

Localidad |

Esperanza de vida al nacer |

Alfabetismo 15 y más |

Media de escolaridad |

Ingreso PC real US$ |

Indice de Desarrollo Humano |

Población pobre % |

|

Aiquile |

57 |

58,81 |

1 |

311 |

0,367 |

92,9 |

|

Totora |

57 |

55,06 |

1 |

315 |

0,360 |

96,5 |

|

Mizque |

54 |

53,24 |

1 |

346 |

0,345 |

96,1 |

|

Cochabamba |

62 |

93,03 |

9 |

728 |

0,607 |

44,4 |

|

Bolivia |

59 |

80,00 |

4 |

755 |

0,511 |

70,5 |

Fuente: Índice de Desarrollo Humano (UDAPSO - PNUD, 1996); Mapa de la Pobreza (INE, 1994)

|

|