A solicitud del Ministerio de Salud y Previsión Social, la OPS/OMS participó en la respuesta al terremoto de Aiquile, en coordinación con las autoridades nacionales, otros organismos internacionales y ONG.

Siete horas después del terremoto se sostuvo la primera reunión de evaluación del desastre, se elaboró un informe de situación preliminar que se envió a la Sede de la OPS/OMS, quien retransmitió a la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA).

Posteriormente se contactó al representante del PNUD y se coordinó el viaje de un equipo para la evaluación del desastre.

Los objetivos de este equipo eran:

· Visitar la zona del terremoto con el fin de realizar una evaluación de campo y determinar prioridades (Informe de Situación - SITREP).· Contactarse con las autoridades y coordinar el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas y de la OPS/OMS.

· Apoyar al Sistema Nacional de Defensa Civil - Ministerio de Salud en la elaboración de un diagnóstico rápido de necesidades.

· Elaboración de un proyecto de emergencia para rehabilitación de Aiquile y Totora con el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y Servicio Nacional de Defensa Civil.

· Optimizar el trabajo de la red de servicios de salud en el manejo del desastre.

CUADRO 11 - Respuesta de la OPS/OMS

|

Área de acción |

Aspectos involucrados |

Financiamiento |

|

Diagnóstico |

Identificación de necesidades de salud y saneamiento básico |

OPS Fondos Regulares |

|

Software SUMA |

Capacitación RRHH Instalación: 1 central, 3 unidades de campo y 2 bodegas |

OPS Fondos Regionales |

|

Evaluación daños sísmicos en hospitales |

Evaluación 2 hospitales de Aiquile por personas del Centro Colaborador Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud |

OPS Fondos Regionales |

|

Dotación de Agua |

Perforación de 1 pozo de 30 ms, para abastecimiento de emergencia en Totora | |

|

Desinfección |

Instalación de un generador de cloro en SEAPAM para garantizar la desinfección del agua | |

|

Proyectos |

Elaboración y gestión de una propuesta para construcción de infraestructura comunitaria en campamentos |

OPS |

|

Infraestructura |

Construcción de infraestructura comunitaria para campamentos Capacitación de 35 personas para operación y mantenimiento Capacitación de 30 personas en técnicas de autoconstrucción |

OPS |

Fuente: OPS/OMS, Representación en Bolivia

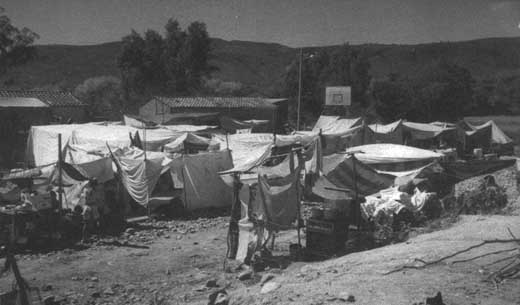

Atención de salud brindada a los

damnificados en los campamentos de Aiquile

Foto: OPS/OMS

Con el Ministerio de Salud y Previsión Social se organizó la respuesta inicial y la formación de comités en los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de Cochabamba, coordinando funciones y unificando criterios. Se elaboraron listas de la red de servicios y del personal sanitario en la zona. Se diseñó un formulario de diagnóstico rápido para el personal en el lugar del desastre, con recomendaciones sobre su disposición, clasificaciones de emergencias y necesidades de materiales.

Se observó el desempeño del personal en las salas de internación y se llegó a la conclusión que la respuesta y el manejo de los pacientes eran adecuados. Asimismo, el personal recibió capacitación en el uso del TRIAGE (clasificación de heridos). Además, se elaboraron listas de referencia, contra referencias y fallecidos.

Con el Prefecto de Cochabamba se llevó a cabo una reunión de coordinación intersectorial con participación de instituciones nacionales y de la sociedad civil en la que se asignaron responsabilidades.

Con los Viceministros de Defensa, Salud y Vivienda y Servicios Básicos se coordinó la participación de la OPS a la que se designó como responsable de la coordinación de la cooperación internacional, del saneamiento básico y fue encargada de elaborar el proyecto de mitigación de deficiencias del saneamiento básico5. El Ministro de Salud y el Viceministro de Defensa Nacional, solicitaron la incorporación del SUMA en la respuesta al desastre6. Asimismo se decidió realizar una evaluación de las estructuras de los hospitales de Aiquile y Totora. Además, en el Hospital Bertol se celebraron talleres de capacitación sobre: terremotos y servicios de salud; epidemiología de desastres y saneamiento y control de vectores en los desastres.

Ante la posibilidad de un brote de cólera, a solicitud del Ministerio de Salud y de Servicios Básicos, se acordó instalar en la Empresa de Agua Potable de Aiquile (SEAPAM) un generador de cloro para desinfección, y una planta de tratamiento donada por la República del Paraguay. Debido a que el agua de la captación donde fue instalada la planta tenía problemas de calidad (presencia de azufre), el equipo de PROTESA diseñó e implemento un aereador de bandejas y puso en funcionamiento la planta de tratamiento.

Asimismo, se elaboraron proyectos para solicitar financiamiento para mejorar las condiciones de los campamentos, que fueron posteriormente presentados a diferentes países y organismos multilaterales.

El estudio de los desastres naturales y sus efectos en la salud debido a enfermedades transmitidas por el agua o por la falta de higiene es muy importante. Dependiendo de las características del desastre, los servicios básicos suelen verse afectados en forma directa o indirecta. Revisando la casuística, podemos ver que, en las inundaciones por ejemplo, el agua se contamina por rupturas de acueductos, rebalse de plantas procesadoras etc., y puede transmitir enfermedades. Al mismo tiempo, los sistemas de alcantarillado no dan abasto y causan desbordes de agua servida tornándose la situación peligrosa para la salud.

En el caso de las sequías, la escasez de agua y su manipulación incorrecta son factores de riesgo importantes que alargan el ciclo de enfermedades transmitidas por agua.

Como se mencionó anteriormente, el terremoto de Aiquile destruyó 65% del suministro de agua potable domiciliaria, sólo 35% de las conexiones funcionaban (1.400 conexiones); las fuentes de agua no se vieron afectadas, salvo por algunas rajaduras en la base del tanque más antiguo sin mayores complicaciones. Posteriormente, durante los trabajos de demolición, 600 tapas de cámaras de inspección fueron destruidas por la maquinaria pesada. La calidad del agua se vio afectada por los deslizamientos. Se comprobó el afloramiento de nuevos manantiales con caudales importantes en áreas anteriormente afectadas por la sequía y, en general, se evidenció un aumento del caudal en el sistema de agua potable.

Los campamentos no contaban con piletas. Por esta razón el agua escaseaba y los damnificados usaban la misma agua para higiene personal, cocinar, lavar la vajilla etc., ignorando por completo las prácticas básicas de higiene.

El sistema de alcantarillado se vio afectado principalmente en la zona central de la ciudad; los campamentos improvisados no contaban con letrinas. Debido a las condiciones reinantes hubo un gran aumento de vectores, y Aiquile se transformó en un foco potencial de enfermedades.

A continuación se incluye un resumen de las tecnologías desarrolladas en Bolivia para asegurar el suministro de agua.

La calidad del agua, la higiene personal y el saneamiento son problemas serios en las comunidades rurales bolivianas y son la causa de la alta incidencia de enfermedades diarreicas, especialmente entre los niños. Esta situación empeora cuando se produce un desastre. La solución de estos problemas a largo plazo será suministrar a cada hogar agua potable, saneamiento y recolección de basuras en todas las comunidades. Se necesitará además capacidad adecuada para construir, mantener y administrar todos estos servicios. En este momento esta solución no es viable.

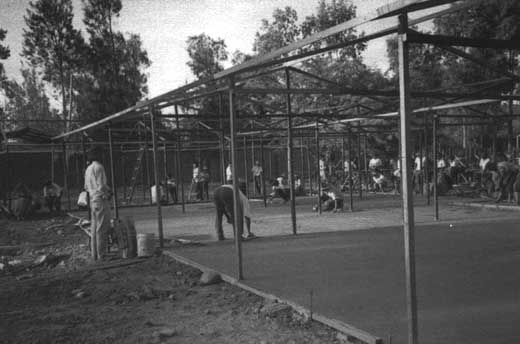

Personal de PROTESA/OPS que

construyó infraestructura comunitaria para los damnificados.

Foto: OPS/OMS

Como reacción a la demanda inmediata para mejorar la calidad del agua, los CDC junto con la OPS/OMS, desarrollaron un método de tratamiento y almacenamiento de agua que es barato y sencillo de usar y que puede ser distribuido con rapidez. En este método de intervención se distinguen tres elementos:

1) Bidones de plástico para almacenamiento con apertura angosta y con grifo para evitar contaminación por manos o vasos.2) Solución desinfectante de hipoclorito para uso familiar, que se puede preparar en el mismo lugar con agua y sal.

3) Educación de la comunidad sobre la prevención de las enfermedades diarreicas.

El efecto de esta intervención en la salud de la población se evaluó en tres comunidades. Se comprobó que el agua cumplía con las directivas microbiológicas de la OMS y al mismo tiempo, se había producido una reducción de 44% en las incidencias de las enfermedades diarreicas.

Debido al éxito de esta intervención se desarrolló una campaña avalada por el Ministerio de la Salud de Bolivia y financiada por el CCH, para difusión en gran parte del Departamento de Santa Cruz. En la campaña se utilizaron técnicas de mercadotecnia social para asegurar su autosostenibilidad.

El bidón de almacenamiento y el desinfectante, con el nombre comercial de “CLARO”, se venden a bajo precio (7 y 0,30 dólares estadounidenses respectivamente) para que esté al alcance de la mayoría de las familias bolivianas. Hasta ahora, se han vendido más de 30.000 bidones.

Muchas experiencias han confirmado la factibilidad y la eficacia de la desinfección del agua y del uso de recipientes de almacenamiento adecuadamente diseñados para asegurar el suministro de agua para beber, cocinar, lavar la vajilla y para la higiene personal en los hogares como un medio de impedir la diseminación de enfermedades.

En los últimos años se han hecho grandes progresos en el desarrollo de pequeños generadores de hipoclorito para la desinfección de agua potable. Estos generadores producen hipoclorito de sodio por la electrólisis del cloruro de sodio (sal). En el caso de pequeñas comunidades, este sistema ofrece ciertas ventajas porque elimina algunos de los problemas relacionados con la compra, transporte, almacenamiento y aplicación del cloro en forma de gas o de soluciones de hipoclorito. Para que sean aplicables, la adquisición y operación de estos dispositivos tienen que ser económicas y los aparatos tienen que ser fáciles de instalar y mantener, confiables y con capacidad para utilizar sal refinada disponible a nivel local. Como el principio básico de la producción de hipoclorito es la electrólisis del cloruro de sodio, se requiere una fuente confiable de energía eléctrica para que funcione; esta fuente puede ser un panel solar en lugares donde no exista una red eléctrica. En general, las unidades disponibles comercialmente producen de 0,5 kg. a 10 kg. de NaOCl cada 24 horas. Las soluciones producidas son especialmente apropiadas para ser usadas como solución básica en las viviendas y pequeñas comunidades.

Cartilla educativa para promover el

uso de agua limpia

En el curso de un desastre natural, el agua se puede contaminar, por rupturas de cañerías, acueductos o daño a las plantas de tratamiento, tornándose en un riesgo para la salud de la población. Los sistemas de bajo costo y operación fácil son una alternativa para tener en cuenta.

La OPS/OMS instaló un generador en SEAPAM, que se responsabilizó por la producción de hipoclorito de sodio y de dosificarlo directamente en uno de los 4 tanques de almacenamiento de la red; los otros 3 tanques fueron clorados con hipoclorito de calcio. Durante el primer mes posterior al desastre se mantuvieron en la red y al final de la red concentraciones residuales de cloro que oscilaban entre los 0,5 y los 0,8 mg/dl.

El proyecto CCH de USAID donó 5.000 bidones CLARO para el transporte y almacenamiento de agua limpia e instaló en la ciudad de Cochabamba un centro de producción de hipoclorito, desde el cual se distribuyó el desinfectante a comunidades rurales principalmente.

Se estableció un programa de charlas en los campamentos, en las que se promovió el uso de agua limpia usando la cartilla educativa “Uso y Calidad del Agua” elaborada por PROTESA/OPS. Este programa se fortaleció con la infraestructura de saneamiento básico que la OPS/OMS implemento en los campamentos que contaban con los bidones CLARO y el agua de la red clorada.

Como alternativa en casos de inundaciones, PROTESA/OPS desarrolló el Filtro Casero OPS, que permite disminuir lo turbio del agua hasta 5 UNT. Posteriormente se clora el agua en el bidón CLARO y ésta queda apta para consumo (este procedimiento también disminuye la formación de organoclorados).

Debido a que las captaciones de Totora sufrieron daños por los derrumbes, el hospital que hacía de campamento principal no contaba con agua. PROTESA/OPS perforó un pozo de 70 ms de profundidad el primer día, en el que instaló un compresor de aire, que funcionaba como una bomba llevando agua a un tanque de almacenamiento de 2.000 litros con conexiones a piletas. Este plan permitió solucionar el problema de abastecimiento de agua limpia para la comunidad en forma casi inmediata y se mantuvo hasta que se restableció el servicio de la red.

Se considera esta opción de perforación manual como una posibilidad que se puede tener en cuenta para la dotación de agua en el caso de desastres mayores, ya que el costo de la capacitación de un perforista, incluido el equipo es de 3.000 dólares estadounidenses.

Bolivia actualmente cuenta con 45 perforistas capacitados. En el caso particular de Aiquile - Totora no hubo necesidad de un mayor número de pozos, pero se puede contar con estos recursos si se producen desastres de mayor alcance en los que los sistemas de agua potable se ven afectados. Es más, en el caso de un desastre que afecte a otro país, este grupo de acción rápida, formado por los perforistas, equipos, ingeniero supervisor y geólogo, está dispuesto a brindar apoyo.

A continuación se describen en forma resumida las tecnologías utilizadas.

La tecnología manual de perforación de pozos se basa en los mismos principios que la perforación hidráulica rotatoria utilizada en máquinas de perforación. La acción de perforación es una combinación de percusión (con ayuda de una torre de perforación) y rotación (vea figura 1). Las dos acciones son manuales. Por medio de estas acciones se consigue soltar la tierra al fondo del pozo, al ser los tubos de perforación huecos, permiten la recirculación de una corriente de lodo que ingresa por los tubos de perforación, sale y sube entre las paredes exteriores de los tubos y la pared del pozo, logrando extraer la tierra suelta del pozo de forma continua, el lodo recirculado fluye a presión por los tubos de perforación. En suelos inestables se utiliza lodo más denso, que tiene un peso específico alto, lo que permite apoyar las paredes del pozo evitando deslizamientos. Este circuito se logra mediante una bomba manual de fierro galvanizado (denominada bomba de lodos), la cual es muy parecida a la bomba manual que se va a instalar al finalizar el pozo.

Las tecnologías de perforación manual difieren de la perforación mecánica en el diámetro del pozo, normalmente el pozo perforado de forma manual tiene un diámetro de 2 pulgadas. Estas dimensiones son apropiadas para el uso familiar, uso comunal (hasta 10 familias y/o para escuelas), y para micro riego. Por estos motivos consideramos la perforación manual como apropiada para comunidades dispersas.

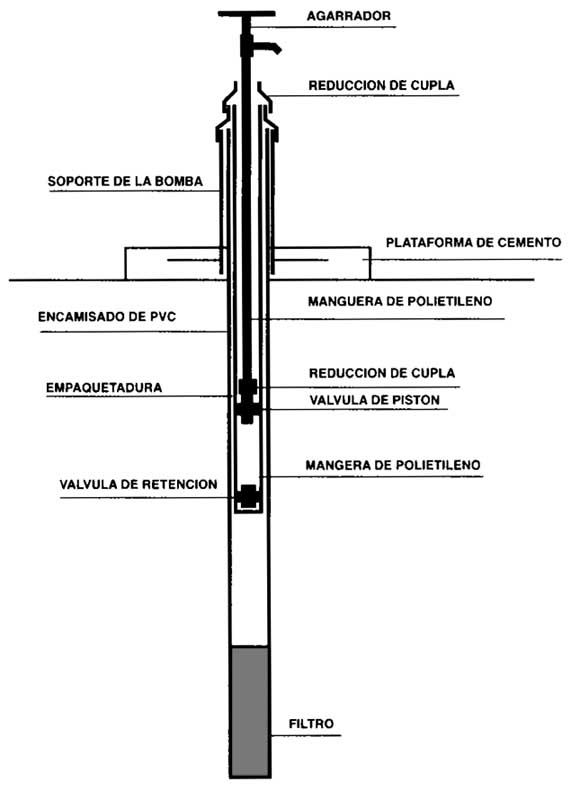

Fig. 1 Sistema de perforación

La tecnología de perforación manual funciona con mayor éxito en suelos terciarios y cuaternarios en los cuales el ritmo de perforación puede ser de 30 a 40 metros/día, ritmo que disminuye a medida que cambia el terreno; habiéndose visto algunos fracasos en terrenos montañosos y rocosos, la máxima profundidad a la que se puede llegar con esta tecnología es de 120 metros.

El equipo que se necesita para la perforación manual es de bajo costo, unos US$ 1.000 por lo que se lo puede catalogar como modesto en inversión, fácil de transportar, de mantenimiento y reparación sencillo. Por este motivo, y dado que la tecnología de perforación manual es de fácil aprendizaje, es que se la considera apropiada para micro-empresas rurales, que pueden reaccionar directa y rápidamente ante cualquier demanda en sus propias regiones, hecho que permite el acceso a comunidades, catalogadas como de difícil acceso.

En Bolivia el costo total por perforación manual de pozos varía entre US$ 10.00 y US$ 15.00 por metro de profundidad, costo que depende de la cantidad de pozos a perforar en determinada región, distancias, facilidad de transporte y apoyo de la comunidad en cuanto a mano de obra, alimentación y alojamiento. Estos costos definidos como tales incluyen supervisión, mano de obra especializada, transporte de personal y material, encamisado del pozo, instalación, prueba de la bomba manual. El acabado tiene un costo adicional de US$ 50 por pozo, y consiste en una plataforma de cemento y un soporte metálico de fierro galvanizado de 2”.

Hasta el momento se han perforado más de 7.000 pozos con esta tecnología en Bolivia, especialmente en las llanuras, al este del país y en los llanos altos de Los Andes (Altiplano). Debido a la eficiencia/eficacia lograda con estas tecnologías en provisión de aguas, se ha logrado su difusión de manera inicial en América Latina, lográndose perforar con éxito en Perú, Ecuador y Panamá, donde esta tecnología se encuentra en difusión.

La figura 2 muestra detalles de la bomba manual tipo BOPS-2002. El encamisado del pozo se compone de un tubo de drenaje de PVC con un diámetro de 2 pulgadas clase 9. Dentro del acuífero el tubo de PVC (encamisado) tiene perforaciones hasta una altura de 6 metros. Un filtro de tela sintética protege la parte perforada del encamisado. A lo largo de la parte perforada del encamisado del pozo, se llena con arena el resto; se llena con arcilla. La bomba manual por sí misma se compone de un tubo de polietileno de una y un cuarto de pulgadas y un tubo de polietileno de tres cuartos de pulgada conectado a un agarrador de fierro galvanizado de pulgada, a través del cual sale el agua. Además, tiene un sistema de dos válvulas de retención que permiten el paso de agua en una sola dirección (ascendente).

La longitud de la bomba depende del nivel estático, normalmente la bomba es mucho más corta que la profundidad del pozo. Esto permite una buena protección contra la contaminación bacteriológica superficial, especialmente si el terreno permite perforar 20 metros o más.

El agua sale a través del agarrador, se puede decir que la bomba manual BOPS-2002 tiene el mismo principio de funcionamiento que la bomba tipo Blair utilizada en Zimbabwe de acción directa, pero difiere en cuanto a materiales, diámetros y válvulas. El diámetro de la bomba tipo BOPS-2002 es pequeño y los materiales son livianos, por lo que a presión puede elevar fácilmente el agua desde una profundidad de agua subterránea de 30 metros.

En mayores profundidades es necesario incorporar una palanca que fácilmente se adapta al agarrador.

Con relación a la capacidad de bombeo, el principio de acción directa (tipo inflador) permite la salida por el agarrador y que el agua salga con presión. La bomba puede suministrar agua hasta 30 metros de altura y hasta 300 metros de distancia horizontal, la bomba tiene un caudal entre 20 a 30 litros por minuto.

Fig. 2 Bomba manual BOPS-2002

La bomba se puede ensamblar en el lugar, en un tiempo estimado de una hora, sin necesidad de utilizar herramientas especiales. Solo el agarrado de fierro galvanizado y las válvulas son prefabricados por las microempresas.

Las válvulas son fabricadas a partir de accesorios de PVC y canicas apropiadamente colocadas: otras pueden ser fabricadas industrialmente en metal. Como se puede ver, la instalación de la bomba es tan rápida y tan sencilla como lo es su reparación. La bomba puede ser extraída del pozo en no más de unos minutos y el cambio de válvulas no tarda más de una hora.

La vida útil de la bomba ha sido estimada en 3 a 6 años. Después de este periodo hay que reemplazar la bomba o en partes o completamente, lo que toma nada más una hora.

También se puede instalar la bomba en pozos excavados mejorados. El costo de la bomba misma para Bolivia varía entre US$ 50.00 y US$ 70.00, dependiendo de la profundidad del agua subterránea.

Después del terremoto, los damnificados instalaron en la ciudad de Aiquile aproximadamente 34 campamentos temporales en terrenos baldíos y en parques, con algunas instalaciones precarias tales como zanjas para letrinas y pequeños tanques de agua abastecidos por carros cisternas.

Algunas escuelas en el área urbana y rural se vieron también afectadas y no se pudieron utilizar debido a que no había garantía de su seguridad.

Debido a la situación que se presentó después del terremoto, la distribución de agua, alimentos y vituallas presentó muchos problemas logísticos.

Ante esta situación se identificaron 15 campamentos que necesitaban una infraestructura sanitaria y de servicios comunitarios mínimos. Una encuesta entre los afectados mostró que las necesidades más importantes eran: servicios sanitarios, lavanderías y zonas de uso comunal.

A continuación se incluye una lista de los campamentos organizados por número de familias y habitantes.

Campamento en Aiquile

Foto: OPS/OMS

CUADRO 12 - Lista de los campamentos

|

CAMPAMENTO |

FAMILIA |

HABITANTES |

|

1.- B. Japonés 1 |

45 |

135 |

|

2.- B. Japonés 2 |

56 |

224 |

|

3.- B. Jaldin (Playa) |

176 |

880 |

|

4.- San Miguel |

80 |

320 |

|

5.- Qhochi |

108 |

540 |

|

6.- México 1 |

134 |

670 |

|

7.- México 2 |

134 |

670 |

|

8.- Circunvalación 1 |

71 |

355 |

|

9.- Circunvalación 2 |

62 |

310 |

|

10.- Cóndor 2 |

22 |

110 |

|

11.- Guadalupe |

60 |

240 |

|

12.- Bolívar 1 |

43 |

190 |

|

13.- Bolívar 2 |

46 |

197 |

|

14.- Plaza Delgadillo |

83 |

249 |

|

15.- Pista 1 |

68 |

272 |

|

16.- Pista 2 |

67 |

268 |

|

17.- Cementerio |

33 |

137 |

|

18.- Cóndor 1 |

102 |

462 |

|

19.- Plazas |

26 |

130 |

|

TOTAL |

1.416 |

6.419 |

Fuente: OPS/OMS

Luego de coordinar con las autoridades locales, el Ministerio de Salud y Previsión Social, el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, como parte del Sistema Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Defensa Nacional, se elaboraron las propuestas que se presentaron a organizaciones financieras para mejorar las condiciones de los campamentos.

Los criterios utilizados para la elaboración de la propuesta fueron:

- Seguridad y protección de los damnificados.

- Almacenamiento de pertenencias y protección de bienes.

- Seguridad emocional y necesidad de intimidad.

- Dirección y sostenibilidad de los servicios (alimentos, agua, letrinas, basura, etc.).

- Asistencia médica y vigilancia epidemiológica de posibles brotes epidémicos.

- Habitación para familias que han abandonado temporalmente sus hogares por temor a derrumbes.

Esta propuesta incluye la dotación de servicios sanitarios de tipo turco con arrastre hidráulico, duchas, lavaderos, tendederos para secado de ropa, salón comunal para reuniones o comedor-aulas, oficina de administración del campamento, zona para el almacenamiento de insumos, postas médicas para atención primaria y en algunos casos pequeñas cocinas para la alimentación de niños y escolares. También se consideró conveniente levantar una zona de banderas para actos cívicos y parques recreacionales para los niños más pequeños.

Se plantearon dos áreas: una para vivienda, con carpas instaladas ordenadamente (donadas por USAID, Defensa Civil, Visión Mundial y otros, su costo no se incluye en este proyecto) y otra destinada a la unidad básica del área comunitaria del campamento, formada por las áreas de servicios.

Una unidad básica de área comunitaria (UBAC) cuenta con oficina de administración y almacenamiento, posta médica, cocina, comedor, lavadero, servicio sanitario para mujeres y para hombres, tanque de agua de 2.000 lts conectado a la red y fosa séptica. La capacidad de estas áreas está basada en las dimensiones del área común y en el número de servicios sanitarios, contando ambos con la misma extensión.

- Módulo sanitario 5 (MS5): 5 letrinas con descarga hidráulica y tanque séptico, 5 duchas, urinario para los hombres y 2 lavabos, además de accesorios como espejos, bancas, papeleros y colgadores; tiene capacidad para atender a 300 personas (de acuerdo con los criterios de la OPS/OMS sobre saneamiento durante desastres; se calculan 60 a 100 personas por letrina. En el caso de los campamentos para 1.200 a 2.000 personas, se dispondrá de 2 MS5 para hombres y 2 MS5 para mujeres.- Módulo sanitario 3 (MS3): igual que el MS5, sólo que con 3 letrinas y 3 duchas (el resto igual), de acuerdo al mismo criterio de la OPS/OMS, puede satisfacer las necesidades de hasta 180 personas, cada campamento tendrá uno para mujeres y uno para hombres (180 × 2 = 360 personas).

La estructura de toda esta área común se construirá con pisos de cemento, postes de madera como estructura, paredes de tela de plástico de alta resistencia al frío y al calor y techos de calamina.

Estos materiales fueron seleccionados por la rapidez con que se puede levantar una estructura, bajo costo y fácil utilización,

La construcción será realizada por los damnificados, bajo la supervisión de un maestro de obra y un ingeniero, con métodos previamente utilizados por PROTESA en la formación de mano de obra calificada.

Los criterios de selección del lugar donde se establecerían los campamentos fueron los siguientes:

1. Compromiso de la comunidad para trabajar en el campamento.2. Número de personas, basándose en los campamentos pequeños preexistentes.

3. Disponibilidad de un terreno público (propiedad del municipio).

4. Disponibilidad de agua para conexión directa o tratamiento previo.

5. Proximidad de un desagüe o río para conexiones o un espacio disponible para el tratamiento de las aguas residuales.

6. Seguridad del terreno verificada por la Defensa Civil.

A continuación se presentan las áreas requeridas por cada una de las instalaciones propuestas:

|

OF. OFICINA /ADMINISTRACIÓN |

5,00 × 8,10 m2 | |

|

LA. LAVANDERÍAS |

3,00 × 10,00 “ | |

|

TE. TENDEDEROS |

10,00 × 12,00 “ | |

|

Ba. BAÑOS |

A: 5 letrinas |

7,00 × 15,00 “ |

| |

B: 3 letrinas |

5,00 × 15,00 “ |

| |

C: 6 letrinas |

8,00 × 15,00 “ |

|

PS. POSTA MÉDICA |

3,00 × 3,00 “ | |

|

S. SALÓN COMUNAL |

I: |

10,00 × 24,00 “ |

| |

II: |

10.00 × 18,00 “ |

| |

III: |

7,00 × 16,00 “ |

| |

IV: |

5,00 × 12,00 “ |

| |

V: |

10,00 × 12,00 “ |

|

C. COCINA |

3,00 × 5,00 “ | |

|

PAR. PARQUE |

4,00 × 10,00 “ | |

De acuerdo con el número de habitantes de cada campamento y el espacio y necesidades identificadas, se propusieron las siguientes instalaciones:

- Baterías de baños con 6 puestos; Barrio Japonés 1 y 2, San Miguel, Circunvalación 1 y 2, Cóndor 2, Guadalupe, Bolívar 1 y 2, Plaza Zenón Delgadillo, Pista 1 y 2, Cementerio y Plazas.- Baterías de baños con 10 puestos; Qhochi, México 1 y 2 y Cóndor 1.

- Baterías de baños con 12 puestos; B. Jaldim (Playa).

- Lavaderos y tendederos de ropa en todos los campamentos.

- Oficina-almacén de 40 mts cuadrados; Barrio Japonés 1 y 2, San Miguel, Cóndor 1 y 2, Guadalupe, Bolívar 1 y 2, Plaza Zenón Delgadillo, Pista 1 y 2, Cementerio, Plazas, Qhochi, México 1 y 2 y B. Jaldim (Playa).

- Oficina-almacén de 25 mts cuadrados; Circunvalación 1 y 2.

- Salón comunal Tipo I; B. Jaldim (Playa) y Cóndor 1.

- Salón comunal Tipo II; México 2.

- Salón comunal Tipo III; México 1.

- Salón comunal Tipo IV; Cóndor 2, Bolívar 1 y 2, Plaza Z. Delgadillo, Cementerio y Plazas.

- Salón comunal Tipo V; B. Japonés 1 y 2, Qhochi, Guadalupe y Pista 1 y 2.

- Cocina; B. Jaldim (Playa), Cóndor 2 y Bolívar 1 y 2.

- Posta médica; Guadalupe, Bolívar 1 y 2, Pista 1 y 2, Cementerio y Plazas.

- Parque infantil; Barrio Japonés 1 y 2, Cóndor 1 y 2, Guadalupe, Bolívar 1 y 2, Pista 1 y 2, Cementerio, Plazas, México 1 y 2 y B. Jaldim (Playa).

CUADRO 13 - Campamentos concluidos

|

Entidad financiera |

Campamento |

Costo en US$ |

Número de habitantes |

|

FRANCIA |

QHOCHI |

10.534.- |

600 |

|

FRANCIA |

MÉXICO |

9.753.- |

600 |

|

FRANCIA |

JAPONÉS I |

9.640.- |

360 |

|

PNUD |

JAPONÉS II |

10.297.- |

360 |

|

PNUD |

CIRCUNVALACIÓN |

5.841.- |

360 |

|

SUECIA |

SATINADOR III |

7.835.- |

360 |

|

SUECIA |

SAN MIGUEL |

5.644.- |

360 |

|

VISIÓN MUNDIAL |

SATINADOR I |

7.600.- |

360 |

|

VISIÓN MUNDIAL |

SANTINADOR II |

7.600.- |

360 |

|

VISIÓN MUNDIAL |

CÓNDOR II |

7.600 |

360 |

|

OPS/OMS |

CÓNDOR I |

15.700.- |

600 |

| |

TOTAL |

98.044.- |

4.680.- |

Para mejorar las condiciones en las aulas y en los servicios sanitarios de las escuelas afectadas, se propuso construir 6 salones de 30 mts cuadrados cada uno como aulas temporales y una batería de servicios sanitarios, para el área urbana de Aiquile y 6 salones, 3 oficinas y 3 baterías de baños, para el área rural de Aiquile. Durante la ejecución se reformuló la propuesta, y se implemento 1 salón-aula por campamento.

Para la construcción de los módulos sanitarios se utilizó tecnología de bajo costo y fácil implementación que permitió dotar a todos los afectados de una infraestructura adecuada en un corto plazo. Esta infraestructura facilitó el mantenimiento de las condiciones higiénicas necesarias para la buena salud y el bienestar de los campamentos.

Se eligió una infraestructura de madera, techos y paredes de plástico de alta resistencia al frío y al calor y pisos de cemento. Los servicios sanitarios son de tipo turco con arrastre hidráulico con conexión a la red de acueducto y alcantarillado de la red municipal.

Para la construcción de las instalaciones, los damnificados se comprometieron a aportar la mano de obra y el Proyecto asumió la responsabilidad de supervisar las obras por medio de los ingenieros del PROTESA.

Con el fin de rebajar los costos de transporte del proyecto y potenciar las capacidades y economías locales, se utilizaron proveedores de materiales e insumos del lugar, tales como cemento, arena, ladrillo para los lavaderos y toda la metalmecánica para el soporte de las lavanderías y los carros recolectores de basura.

Para la dotación de servicios, la OPS/OMS trabajó en colaboración con las empresas de servicios básicos, SEAPAM (agua y alcantarillado) y ELFEC-Aiquile (energía eléctrica) para establecer la viabilidad técnica y económica de las conexiones de los servicios del campamento a las redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Los damnificados establecieron un fondo común que permitió cubrir el costo del consumo en los campamentos. La empresa de agua potable permitió inicialmente una cierta flexibilidad en la facturación, volviendo posteriormente al cobro normal. La empresa de energía eléctrica continuó con la facturación normal. En ambos casos la facturación se aplicó al consumo total de los campamentos.

Comienzo de los trabajos en un

campamento de Aiquile

Foto: OPS/OMS

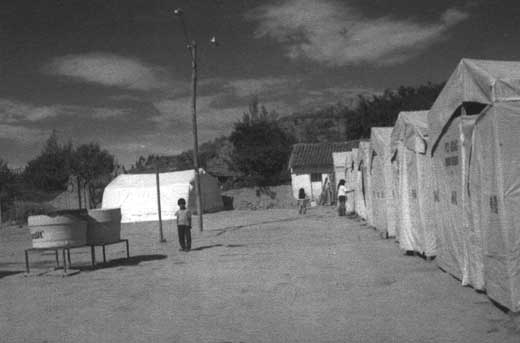

El campamento modelo en Aiquile

fue terminado en dos semanas.

Foto: OPS/OMS

Al término de la fase de reconstrucción de las viviendas afectadas y cuando las familias asentadas en los campamentos retornen a sus hogares, las instalaciones construidas por el Proyecto pasarán a ser de uso comunitario, como por ejemplo, ferias, mercados, campos deportivos o cualquier otra función que se proponga de común acuerdo entre las autoridades locales y la comunidad.

Desde el primer momento después del terremoto se hizo evidente en Aiquile la necesidad de organización. Los damnificados planearon una estructura parecida a la de un club deportivo, con algunas variantes, y se designaron los cargos siguientes:

- Presidente o Representante, cuyas funciones incluyeron la dirección, organización y representación de la población del campamento ante las distintas instancias.- Secretario de Hacienda, responsable de los cobros a los damnificados por servicios, colectas y administración de donaciones en efectivo para compra de suministros y otros.

- Secretario de Actas, encargado de redactar y llevar las actas de las reuniones.

- Responsable de la Salud, en la mayoría de los campamentos esta función correspondió a las mujeres, debido a que estaban más tiempo en el campamento, y que además ya tenían una organización (club de madres) lo que facilitaba la distribución de la información sobre la salud.

- Responsable de Trabajo, encargado de formar las cuadrillas y asignar turnos de trabajo para las actividades comunitarias.

- Responsable de la Seguridad del campamento, coordinador de las cuadrillas y turnos de serenos y vigilantes.

En la construcción de los campamentos se mantuvo la estructura normal que se utiliza en los proyectos ejecutados por la OPS/OMS:

- Ingeniero supervisor

- Ingeniero responsable del Proyecto

- 2 técnicos de construcción

- 2 maestros de obra

Al comienzo los damnificados no participaron en ningún trabajo en el campamento, esperando que las autoridades y organizaciones colaboradoras proporcionaran todo; posteriormente colaboraron con mano de obra para la ejecución del proyecto y trabajaron bajo la dirección del equipo de PROTESA.

- Diez ayudantes voluntarios trabajaban en el proyecto sin remuneración y se turnaban cada día.- Un plomero permanente pagado por la comunidad, encargado de conexiones y que se encargará del mantenimiento cuando se retire el Proyecto.

- Un carpintero permanente pagado por la comunidad, encargado de la carpintería y del mantenimiento cuando se retire el Proyecto.

Este esquema se mantuvo inicialmente para la ejecución del campamento piloto “El Cóndor”, con fondos de la OPS/OMS, lo que permitió que maestros de obra y personal de apoyo permanente adquiriera experiencia. Cuando llegaron los fondos de otros donantes, se establecieron diez campamentos en forma simultánea. Para la instalación de estos 10 campamentos las variantes en el grupo de trabajo fueron las siguientes:

- Un ingeniero responsable del Proyecto asumió el rol de supervisor general.

- Un técnico supervisor como supervisor del campamento.

- Un maestro de obra permanente en cada campamento.

- Diez ayudantes de la comunidad.

En el campamento piloto “El Cóndor” se construyó un área de cocina comunitaria equipada. Esta cocina funcionó durante un mes, con víveres proporcionados por la Defensa Civil.

En el curso de un mes se detectaron algunos problemas:

- No se contaba con recursos para remunerar a las cocineras.- Es costumbre para las familias alimentarse en el hogar, con comidas preparadas por la dueña de casa. Por está razón la demanda de servicios de comedor no era grande.

- Los hombres que trabajaban fuera tenían horarios variables para retornar, por lo que no se podían uniformar los horarios de la comida.

Ante estos problemas se acordó que Aldeas Infantiles SOS (ONG) se haría cargo de la alimentación. Hasta ese momento esa organización tenía bajo su supervisión dos campamentos precarios. Asumieron la cocina, comedor y depósitos y destinaron la infraestructura existente para la alimentación de niños menores de 5 años, con fondos autogestionados, y como salones de clase y guardería.

El desastre fortaleció los lazos de coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales, países donantes, organismos internacionales, ONG y beneficiarios, que se manifestó en la ejecución del proyecto de “Mitigación del Impacto del Desastre”. Participaron las siguientes instituciones y organizaciones:

- Ministerio de Defensa Nacional

- Ministerio de Salud y Previsión Social

- Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos

- Ministerio de Educación

- Prefectura de Cochabamba

- Gobierno Municipal de Aiquile

- Defensa Civil

- Fuerzas Especiales del Ejército

- Gobierno de Suecia

- Gobierno de Francia

- Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

- Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)

- Agencia para el Desarrollo de los EE.UU. (USAID)

- Visión Mundial (ONG)

- Fundación Sumaj Huasi

- Cuerpo de Paz (ONG)

- Aldeas Infantiles SOS (ONG)

- Comité de Reconstrucción de Aiquile

- Comité Cívico de Aiquile

- Beneficiarios del Proyecto

- Cruz Roja Boliviana (ONG)

La coordinación y supervisión general del Proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Salud y Previsión Social y de Vivienda y Servicios Básicos, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Dirección de Saneamiento Básico (DGE y DIGESBA)

La administración de los fondos y la ejecución del proyecto estuvo a cargo de la OPS/OMS y del Proyecto PROTESA/OPS.

El Proyecto fue financiado por: los gobiernos de Suecia y de Francia, Visión Mundial, PNUD, USAID y OPS/OMS, en la proporción que se indica en el presupuesto.

Las autoridades locales participaron en la supervisión de los acuerdos junto con los beneficiarios para garantizar el funcionamiento del proyecto y, posteriormente, para adecuar los servicios para uso comunitario.

Los beneficiarios ayudaron con mano de obra durante la etapa de construcción y en la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones.

CUADRO 14 - Presupuesto

Los costos unitarios de las obras propuestas para este Proyecto se indican a continuación:

|

ÍTEM |

DIMENSIONES |

COSTO | |

|

OF. OFICINA /ADMINISTRACIÓN |

(5,00 × 8,10) |

US$ 1.915,00 | |

| |

(5,00 × 5,00) |

US$ 1.450,00 | |

|

LAVANDERÍAS |

(3,00 × 10,00) |

US$ 1.300,00 | |

|

TE. TENDEDEROS |

(10,00 × 12,00) |

US$ 130,00 | |

|

Ba. BAÑOS |

A: 10 letrinas |

(7,00 × 15,00) |

US$ 3.000,00 |

| |

B: 6 letrinas |

(5,00 × 15,00) |

US$ 2.400,00 |

| |

C: 12 letrinas |

(8,00 × 15,00) |

US$ 3.400,00 |

|

PS. POSTA MÉDICA: |

(3,00 × 3,00) |

US$ 400,00 | |

|

S. SALÓN COMUNAL |

I: |

(10,00 × 24,00) |

US$ 5.100,00 |

| |

II: |

(10,00 × 18,00) |

US$ 3.900,00 |

| |

III: |

(7,00 × 16,00) |

US$ 2.500,00 |

| |

IV: |

(5,00 × 12,00) |

US$ 1.400,00 |

| |

V: |

(10,00 × 12,00) |

US$ 2.600,00 |

|

C. COCINA |

(10,00 × 12,00) |

US$ 5.000,00 | |

| |

(3,00 × 5,00) |

US$ 1.000,00 | |

|

PAR. PARQUE |

(4,00 × 10,00) |

US$ 200,00 | |

|

SA. SALONES PARA AULAS |

(6,00 × 5,00) |

US$ 600,00 | |

|

OF. OFICINAS PARA ESCUELA |

(3,00 × 3,00) |

US$ 350,00 | |

|

Ba. BAÑOS PARA ESCUELAS |

(4,00 × 5,00) |

US$ 800,00 | |

CUADRO 15 - Los costos totales del Proyecto son:

|

ÍTEM |

DIMENSIONES |

COSTO | |

|

- Módulos sanitarios: | | | |

| |

Tipo A |

(3 × 3000) |

US$ 9.000,00 |

| |

Tipo B |

(11 × 2400) |

US$ 26.400,00 |

| |

Tipo C |

(1 × 3400) |

US$ 3.400,00 |

|

- Lavanderías: |

(19 × 1300) |

US$ 24.700,00 | |

|

- Tendederos: |

(19 × 130) |

US$ 2.470,00 | |

|

- Oficinas-almacén: |

| | |

| |

Tipo A |

(17 × 1915) |

US$ 32.555,00 |

| |

Tipo B |

(2 × 1450) |

US$ 2.900,00 |

|

- Salón comunitario: |

| | |

| |

Tipo I |

(2 × 5100) |

US$ 10.200,00 |

| |

Tipo II |

(1 × 3900) |

US$ 3.900,00 |

| |

Tipo III |

(1 × 2500) |

US$ 2.500,00 |

| |

Tipo IV |

(6 × 1400) |

US$ 8.400,00 |

| |

Tipo V |

(6 × 2600) |

US$ 15.600,00 |

|

- Cocinas: | |

| |

| |

Tipo A |

(1 × 5000) |

US$ 5.000,00 |

| |

Tipo B |

(4 × 1000) |

US$ 4.000,00 |

|

- Parque: |

(14 × 200) |

US$ 2.800,00 | |

|

- Posta médica: |

(8 × 400) |

US$ 3.200,00 | |

|

- Recolección basura: |

(19 × 150) |

US$ 2.850,00 | |

|

- Señalización del campamento: |

(19 × 100) |

US$ 1.900,00 | |

|

- Dotación de agua: |

(19 × 100) |

US$ 1.900,00 | |

|

- Dotación eléctrica: |

(19 × 500) |

US$ 9.500,00 | |

|

- Desagüe: |

(19 × 150) |

US$ 2.850,00 | |

|

- Tanques sépticos: |

(7 × 150) |

US$ 1.050,00 | |

|

- Salones escuelas urbanas |

(6 × 500) |

US$ 3.000,00 | |

|

- Salones escuelas rurales |

(6 × 500) |

US$ 3.000,00 | |

|

- Baños escuelas urbanas |

(1 × 2400) |

US$ 2.400,00 | |

|

- Baños escuelas rurales |

(3 × 800) |

US$ 2.400,00 | |

|

- Oficina escuela rural |

(3 × 350) |

US$ 1.050,00 | |

|

- Material vaciado pisos: | | | |

| |

Tipo A |

(17 × 130) |

US$ 2.210.00 |

| |

Tipo B |

(2 × 65) |

US$ 130,00 |

|

- Herramientas: |

(19 × 525) |

US$ 9.975,00 | |

|

- Transporte: |

(19 × 800) |

US$ 15.200,00 | |

|

- Mano de obra especializada: |

(19 × 740) |

US$ 14.060.00 | |

|

- Supervisión: |

|

US$ 5.000,00 | |

|

Costo total del Proyecto | |

US$ 235.500,00 | |

CUADRO 16 - Financiamiento

Las organizaciones que figuran a continuación financiaron el proyecto:

|

- Gobierno de Suecia |

US$ 150.000,00 |

|

- Gobierno de Francia |

US$ 31.400,00 |

|

- Visión Mundial |

US$ 22.700,00 |

|

- PNUD |

US$ 15.700,00 |

|

- OPS/OMS |

US$ 15.700,00 |

|

TOTAL |

US$ 235.500,00 |

* USAID aportó materiales (tuberías de desagüe y conexiones) por un total de US$ 8.400,00

Los damnificados aportaron mano de obra en la construcción de los campamentos.

El campamento modelo “El Cóndor” fue construido en dos semanas. La construcción de los 9 campamentos restantes se llevó a cabo en un mes. La inauguración del campamento modelo se celebró al mes del desastre (julio 1998), con la presencia del Presidente de la República de Bolivia y el Ministro de Defensa Nacional.

La segunda inauguración se celebró en el mes de octubre de 1998 y estuvieron presentes el Prefecto del Departamento de Cochabamba, el Viceministro de Servicios Básicos y representantes de las entidades donantes: Gobierno de Suecia, Gobierno de Francia, PNUD, USAID y Visión Mundial.

En las semanas posteriores se entregó el total de las obras, y a mediados de 1999 se entregaron 2 centros infantiles para los niños huérfanos del terremoto, operados por Aldeas Infantiles SOS, con el financiamiento de la cooperación Sueca.

Proyecto: Campamento

“Cóndor”

PROTESA/OPS

|

|