Un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en forma repentina e inesperada, causando alteraciones intensas sobre los elementos sometidos, representadas por la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de los bienes de una colectividad y daños severos sobre el medio ambiente. Esta situación significa la desorganización de los patrones normales de vida, lo que genera adversidad, desamparo y sufrimiento en las personas, efectos sobre la estructura socioeconómica de una región o un país y la modificación del medio ambiente, lo que a su vez determina la necesidad de asistencia humanitaria y de intervención inmediata.

Los desastres pueden ser originados por la manifestación de un fenómeno natural, provocados por el hombre o como consecuencia de una falla de carácter técnico en sistemas industriales. Algunos desastres de origen natural corresponden a amenazas que no pueden ser neutralizadas debido a que difícilmente su mecanismo de origen puede ser intervenido, aunque en algunos casos puede controlarse parcialmente. Sismos, erupciones volcánicas, tsunamis (maremotos) y huracanes son ejemplos de amenazas que aún no pueden ser reducidas en la práctica, mientras que inundaciones, sequías y deslizamientos pueden llegar a controlarse o atenuarse con medidas adecuadas a cada una de ellas.

Los efectos que puede causar un desastre varían dependiendo de las características propias de los elementos expuestos y de la naturaleza del evento mismo. En general, pueden considerarse como elementos bajo riesgo a la población, al medio ambiente y a la estructura física representada por la vivienda, la industria, el comercio y los servicios públicos.

Los efectos pueden clasificarse en pérdidas directas e indirectas. Las pérdidas directas están relacionadas con el daño físico, expresado en víctimas, daños a la infraestructura de servicios públicos, daños en las edificaciones, el espacio urbano, la industria y el comercio y el deterioro del medio ambiente, es decir, la alteración física del hábitat.

Las pérdidas indirectas generalmente se subdividen en efectos sociales, tales como la interrupción del transporte, de los servicios públicos, de los medios de información y la desfavorable imagen que puede tomar una región con respecto a otras; y en efectos económicos, reflejados en la alteración del comercio y la industria como consecuencia de la baja en la producción, la desmotivación de la inversión, la generación de gastos de rehabilitación y reconstrucción y la falta de acceso a servicios básicos como los de salud.

En un amplio número de países en desarrollo, como los países de América Latina, se han presentado desastres en los cuales han muerto miles de personas y se han perdido cientos de millones de dólares en veinte o treinta segundos. Estas cifras, en muchos casos incalculables, son una secuela de eventos cuyos costos económicos directos, y obviamente indirectos, pueden llegar a un inmenso porcentaje del Producto Interno Bruto de esos países. Esta situación, como es obvio, se traduce en empobrecimiento de la población y estancamiento del desarrollo económico de países y regiones.

Las medidas de prevención contra los desastres deben considerarse como parte fundamental de los procesos de desarrollo sustentable a nivel regional y urbano, con el fin de reducir el nivel de riesgo existente. Dado que eventos de estas características pueden causar un grave impacto en el desarrollo de las comunidades expuestas, es necesario incorporar los análisis de riesgo a los aspectos sociales y económicos de cada región o país, y comparar el costo de la ejecución de medidas preventivas al costo de la recuperación posterior a los desastres, ya que, en la mayoría de los casos, resulta más económico prevenir que recuperar.

El impacto de los desastres en las actividades humanas ha sido un tema tratado en los últimos años en un amplio número de publicaciones desarrolladas por diversas disciplinas que han conceptualizado sus componentes a veces con algunas diferencias, aunque en la mayoría de los casos de una manera similar. La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Casos de Desastres (UNDRO, actualmente OCHA), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), promovió una reunión con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha sido ampliamente aceptada en los últimos años. Entre otros conceptos, el reporte de dicha reunión “Desastres Naturales y Análisis de Vulnerabilidad” incluyó los siguientes:

Amenaza o peligro (A): definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado.Vulnerabilidad (V): el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo como resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en una escala desde O (sin daño) a 1 (pérdida total).

Riesgo Específico (Rs): el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad.

Elementos Expuestos a Riesgo (E): la población, las edificaciones, obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un área determinada.

Riesgo Total (Rt): el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debidos a la ocurrencia de un evento desastroso, es decir, el producto del Riesgo Específico Rs y los elementos bajo riesgo E.

Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la probabilidad de que se presente un evento con una intensidad mayor o igual a i durante un período de exposición t, y conocida la vulnerabilidad Ve, entendida como la predisposición intrínseca de un elemento expuesto e a ser afectado o de ser susceptible de sufrir una pérdida ante la ocurrencia de un evento con una intensidad i, el riesgo Rie puede entenderse como la probabilidad de que se presente una pérdida sobre el elemento e, como consecuencia de la ocurrencia de un evento con una intensidad mayor o igual a i,

Rie = (Ai, Ve)

es decir, la probabilidad de exceder unas consecuencias sociales y económicas durante un período de tiempo t dado1.

1 Cardona O.D. Estudios de vulnerabilidad y evaluación del riesgo sísmico: planificación física y urbana en áreas propensas. Boletín Técnico No. 33, Asociación Colombiana de Ingenieria Sísmica, Bogotá, diciembre de 1986.

En otras palabras, la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo mediante la siguiente formulación general:

Rt = E.Rs = E.(A.V)

Considerando la exposición E implícita en la vulnerabilidad V.

De una manera más exacta, entonces, pueden distinguirse dos conceptos que en ocasiones han sido equivocadamente considerados como sinónimos pero que son definitivamente diferentes tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo:

· La amenaza o peligro, es el factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural o tecnológico que puede presentarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes y/o el medio ambiente, expresado matemáticamente como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo.· El riesgo o daño, es el nivel de destrucción o pérdida esperada obtenida de la combinación de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo.

En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma fundamental al conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible con el ambiente peligroso.

|

La diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo está en que la amenaza se relaciona con la probabilidad de que se manifieste un evento natural o un evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que se manifiesten ciertas consecuencias, las cuales están íntimamente relacionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos sometidos, sino con la vulnerabilidad que tienen dichos elementos a los efectos del evento. |

La necesidad de que los establecimientos de la salud estén preparados y en capacidad para actuar en caso de situaciones de emergencia es un aspecto de especial importancia en América Latina. En el pasado el impacto de sismos, huracanes e inundaciones (fenómeno de El Niño), entre otras amenazas naturales, ha demostrado que los hospitales y los establecimientos de la salud son vulnerables a dichos eventos, razón por la cual no siempre están en capacidad para responder adecuadamente.

Dada esta relevancia de los hospitales para la recuperación de una comunidad golpeada por un sismo, puede decirse que en su ubicación, planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación deben considerarse múltiples aspectos, que van desde la planificación adecuada para casos de atención de desastres, hasta la instalación de equipos y elementos no estructurales diversos, pasando por los requisitos de resistencia estructural.

A pesar de lo anterior, un amplio número de hospitales han sufrido daños graves o han salido de funcionamiento o llegado al colapso estructural como consecuencia de eventos naturales intensos, y han privado a las comunidades respectivas de una adecuada atención a las víctimas.

Es de notar que muchos de los hospitales afectados han sido diseñados de acuerdo a normas de construcción sismorresistente. Esto lleva a pensar que el diseño estructural de hospitales debe realizarse con un cuidado mucho mayor del empleado para diseños más convencionales, ya que la filosofía de la mayoría de las normas sísmicas de los países latinoamericanos busca proteger la vida de los ocupantes de las edificaciones y no asegura la continuidad de su funcionamiento, tal y como se detalla a continuación:

|

Filosofía de normativas sísmicas existentes · Resistir sin daños a eventos de intensidad moderada. · Limitar los daños en elementos no estructurales durante eventos de mediana intensidad · Aunque presenten daños, evitar el colapso durante eventos de intensidad excepcionalmente severa. |

El Cuadro 1 presenta una lista de algunos hospitales que han presentado fallas estructurales graves o colapso, o cuya operación se ha visto afectada a causa de daños no estructurales y problemas funcionales.

Cuadro 1.

Algunos hospitales afectados por sismos

recientes

|

HOSPITAL |

PAÍS |

SISMO |

|

Hospital de Kern |

EEUU |

Kern County, 1952 |

|

Hospital Traumatológico |

Chile |

Chile, 1960 |

|

Hospital de Valdivia |

Chile |

Chile, 1960 |

|

Hospital Elmendorf |

EEUU |

Alaska, 1964 |

|

Hospital Santa Cruz |

EEUU |

San Fernando, 1971 |

|

Hospital Olive View |

EEUU |

San Fernando, 1971 |

|

Hospital Veterans Administ. |

EEUU |

San Fernando, 1971 |

|

Seguro Social |

Nicaragua |

Managua, 1972 |

|

Hospital Escalante Padilla |

Costa Rica |

San Isidro, 1983 |

|

Hospital Benito Juárez |

México |

México, 1985 |

|

Centro Médico |

México |

México, 1985 |

|

Hospital Benjamín Bloom |

El Salvador |

San Salvador, 1986 |

|

Hospital San Rafael |

Costa Rica |

Piedras Negras, 1990 |

|

Hospital Tony Facio |

Costa Rica |

Limón, 1991 |

|

Hospital Olive View |

EEUU |

Northridge, 1994 |

|

Hospital Municipal |

Japón |

Kobe, 1995 |

|

Hospital Antofagasta |

Chile |

Antofagasta, 1995 |

|

Hospital de Tena |

Ecuador |

Ecuador, 1995 |

|

Hospital Coquimbo |

Chile |

Chile, 1997 |

|

Hospital Antonio P. de Alcalá |

Venezuela |

Cumaná, 1997 |

|

Hospital Miguel H. Alcívar |

Ecuador |

Bahía Caráquez, 1998 |

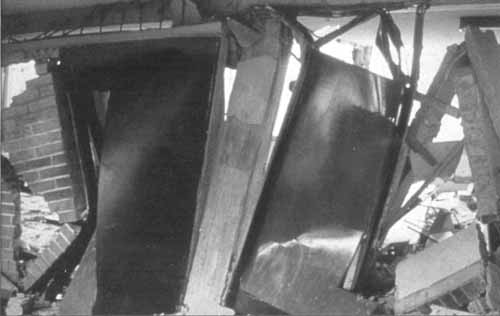

Fotografía 1. Colapso total del

Hospital Benito Juárez, México, 1985

O.D. Cardona

Fotografía 2. Colapso parcial del

Hospital Benjamín Bloom, San Salvador, 1987

OPS/OMS

Fotografía 3. Colapso del Quinto

Piso, Hospital Municipal de Kobe, 1995

O.D. Cardona

El Cuadro 2 ilustra algunas estadísticas acerca de los efectos generales pos-sismo en hospitales de América.

Cuadro 2.

Estadísticas sobre algunos efectos

post-sismo en hospitales

|

Identificación y Año |

Magnitud |

Efectos Generales |

|

San Fernando, California, el 9 de febrero de 1971 |

6,4 |

Tres hospitales sufrieron daños severos y no pudieron operar normalmente cuando más se los necesitaba. Aún más, la mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los hospitales que se derrumbaron. El Hospital Olive View, uno de los más gravemente afectados en 1971, fue reforzado. |

|

Managua, Nicaragua, 1972 |

5,6 |

El Hospital General fue severamente dañado, evacuado y posteriormente demolido. |

|

Guatemala, Guatemala, 1976 |

7,5 |

Varios hospitales fueron evacuados. |

|

Popayán, Colombia, 1983 |

5,5 |

Daños e interrupción de servicios en el Hospital Universitario San José. |

|

Mendoza, Argentina, 1985 |

6,2 |

Se perdieron algo más del 10% del total de camas (estatales + privadas = 3350). De 10 instalaciones afectadas, 2 fueron demolidas y una desalojada. |

|

México, D.F., México, 1985 |

8,1 |

Se derrumbaron 5 establecimientos hospitalarios y otros 22 sufrieron daños mayores; por lo menos 11 instalaciones fueron evacuadas. Se estimaron pérdidas directas por US$ 640 millones. Los hospitales más seriamente dañados fueron el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el Hospital General y el Hospital Benito Juárez. Entre camas destruidas y las que fue necesario evacuar, los sismos produjeron un déficit súbito de 5829 camas; en el Hospital General murieron 295 personas y en el Juárez 561, entre las cuales se encontraban pacientes, médicos, enfermeras, personal administrativo, visitantes y recién nacidos. |

|

San Salvador, El Salvador, 1986 |

5,4 |

Algo más de 2000 camas perdidas, más de 11 instalaciones hospitalarias afectadas: 10 fueron desalojadas y 1 se perdió totalmente. Se estimaron daños por US$ 97 millones. |

|

Tena, Ecuador, 1995 |

6,2 |

El hospital Velasco Ibarra (120 camas) sufrió daños no estructurales moderados: el agrietamiento de varias paredes, la ruptura de vidrios, caída de tumbados (cielo falso, cielo raso), desperfecto en el sistema de ascensores y daños en algunas tuberías para conducción de oxígeno y de agua, lo que obligó a la suspensión de sus servicios y a la evacuación de las instalaciones. |

En América Latina y el Caribe, entre 1981 y 1996, un total de 93 hospitales y 538 unidades de salud han sido dañados sensiblemente a consecuencia de desastres naturales, ya sea por haberse colapsado o haber quedado en condiciones vulnerables que exigieron su desalojo. Si se considera una media de 200 camas de capacidad instalada por hospital y 10 camas por unidades de salud, resulta que 24.000 camas han quedado inhabilitadas durante dicho lapso. De considerarse un costo promedio regional de 130.000 dólares por cama de hospital (en el Caribe inglés dicho costo es de aproximada - mente 220.000 dólares, mientras que para Latinoamérica dicho valor es de 100.000 dólares), las pérdidas directas acumuladas por este concepto en la región habrían ascendido a 3120 millones de dólares2.

2 CEPAL. Impactos económicos de los desastres naturales en la infraestructura de salud. Reporte LC/MEX/L.291. México, enero de 1996.

La mayoría de los servicios de salud están representados por diferentes tipos de establecimientos de salud, hospitales, centros de salud, puestos de salud, clínicas, etc., los cuales son manejados por el gobierno o por el sector privado. Los hospitales normalmente ofrecen servicios de atención médica de emergencia, atención secundaria o terciaria, mientras que los puestos de salud ofrecen atención primaria y algunos cuidados básicos o de primeros auxilios.

Los establecimientos de la salud juegan un papel importante y significativo en la atención de desastres debido a su particular función en el tratamiento de heridos y enfermedades. Por lo cual los hospitales requieren consideraciones especiales desde el momento de su concepción en relación con la prevención y mitigación de riesgos debido a los siguientes factores:

a) su complejidad y sus características de ocupación;

b) su papel durante situaciones de desastre, en relación con la preservación de la vida y la salud, especialmente en el diagnóstico y tratamiento de lesiones y enfermedades.

Los hospitales son instalaciones esenciales para enfrentar un desastre, pero usualmente son altamente vulnerables. Entre las características que los hacen especialmente vulnerables se pueden mencionar:

Complejidad. Los establecimientos de salud son edificios muy complejos que además cumplen las funciones de hotel, oficinas, laboratorio y almacén (bodega).El solo aspecto de hotel es complejo ya que involucra no sólo alojamiento, sino provisiones alimenticias. Estos centros por lo general contienen numerosas habitaciones pequeñas y un gran número de largos corredores. Después de un desastre, los pacientes y visitantes estarán muy confundidos. Tal vez no haya fluido eléctrico. Los corredores y las salidas de las habitaciones pueden estar bloqueadas por muebles caídos o escombros. Los ascensores no funcionarán y las escaleras pueden estar en condiciones de difícil uso.

Ocupación. Los hospitales son edificios con un alto índice de ocupación. Alojan pacientes, empleados, personal médico y visitantes. Están ocupados 24 horas al día. Muchos pacientes requerirán ayuda y cuidado especializado continuamente. Pueden estar rodeados de equipo especial y tal vez utilicen gases potencialmente peligrosos. Igualmente, pueden estar conectados a equipos que mantienen la vida, los cuales exigen fluido eléctrico permanentemente.

Suministros críticos. La mayoría de los suministros que requieren las instalaciones hospitalarias (farmacéuticos, tablillas, vendajes, etc.) son esenciales para la supervivencia del paciente y son cruciales para el tratamiento de víctimas.

Instalaciones básicas. Ninguna institución depende tanto de los servicios públicos o líneas vitales como los hospitales. Sin electricidad, agua, gases clínicos, red de vapor, oxígeno, combustibles, recolección de basuras o comunicaciones, no podrían funcionar.

Materiales peligrosos. Varios productos de un hospital serán peligrosos si se derraman o liberan. Los estantes que se voltean con medicamentos o químicos pueden constituir amenazas por toxicidad tanto en forma líquida como gaseosa. Los incendios pueden iniciarse por acción de químicos, cilindros de gas volteados o ruptura en líneas de oxígeno. Además, algunas drogas pueden convertirse en objetos de abuso al romperse las normas de seguridad.

Artículos pesados. Muchos hospitales tienen equipos médicos y otro tipo de equipos o dispositivos ubicados en estantes altos, encima o cerca de las camas de los pacientes; éstos pueden caer y causar serios accidentes, así como obstaculizar vías de evacuación. Otras piezas de equipo especializado tales como máquinas de rayos X, generadores alternos y autoclaves, son pesados y susceptibles de ser derribados o lanzados por la habitación durante el sismo.

Fotografía 4. La vida de algunos

ocupantes del hospital depende del correcto funcionamiento de equipos y la

continuidad de suministros básicos como electricidad y gases

R. Boroschek

En resumen, un hospital es un complejo sistema que requiere en forma permanente de suministro de electricidad, agua potable, de servicios de eliminación de desechos líquidos y sólidos, de servicios de comunicación. Necesita de productos farmacéuticos, insumos médico-quirúrgicos, gases, químicos y combustibles para su correcto funcionamiento. Sin embargo, todos ellos constituyen a la vez amenazas, ante la eventualidad de presentar fallas en su almacenamiento, manipulación, utilización, mantenimiento o por situación de movimientos sísmicos, incendios, explosiones u otros, que podrían afectar al personal, la dotación y los equipos, así como al edificio mismo en un momento dado.

Los hospitales pueden tener en cualquier momento una alta población de pacientes internos o ambulatorios, funcionarios, empleados y visitantes. Por esta razón, hay tres motivos principales para la planificación de preparativos para desastres:

1. El tratamiento de los pacientes debe continuar durante y después de la ocurrencia de una emergencia o desastre.2. La protección de todos los ocupantes debe estar asegurada. Se debe hacer un análisis de vulnerabilidad de las instalaciones y, si es necesario, la instalación debe ser reforzada de acuerdo con los requisitos actuales de diseño y construcción. De no ser posible, los planes de emergencia deben ajustarse, entre tanto, a la vulnerabilidad existente.

3. Puede ser necesario, en algún momento durante la emergencia o desastre, evacuar pacientes ambulatorios y no ambulatorios. Esto puede agravarse si el desastre se presenta súbitamente y ocurre al mismo tiempo que el hospital está lleno de visitantes, quienes, en la mayoría de los casos, no están familiarizados con los procedimientos de evacuación. En toda América Latina el número de visitantes en períodos pico, como los fines de semana, puede llegar a duplicar el de pacientes hospitalizados.

Fotografía 5. Falla de columnas por

falta de sismorresistencia

O.D. Cardona

Un ordenamiento sistemático y una fácil movilización del personal, de equipos y suministros dentro de un ambiente seguro es fundamental para ofrecer una respuesta efectiva al desastre. Esto enfatiza la naturaleza crítica y la interdependencia de procesos, edificaciones y equipamiento, ya que deficiencias en cualquiera de estos elementos del sistema funcional de un hospital podrían provocar una crisis en la institución. Las consideraciones que se deben tener presentes en cada uno de dichos elementos son:

Procesos: Tienen que ver especialmente con la movilización de gente, equipos y suministros. La organización de estos procesos incluye el establecimiento de un comité dedicado a formular y ejecutar las medidas para la mitigación de desastres, y a planificar la respuesta en caso de emergencia.Edificaciones: Los planes de mitigación de desastres deben incluir alternativas de reparación en caso de presentarse deterioro o serios daños en las instalaciones hospitalarias, tanto para antes como para después de la ocurrencia de un desastre. Eventos pasados han demostrado que ésta es una clara deficiencia de los planes existentes. La experiencia indica que se deben hacer consideraciones en el diseño y construcción de las edificaciones, con el fin de proveer seguridad y preservar ciertas áreas críticas del hospital, tales como el servicio de emergencias, los servicios de diagnóstico, el centro quirúrgico, la farmacia, las áreas de almacenamiento de alimentos y medicinas, entre otros.

En el pasado, el énfasis del diseño de los hospitales estuvo en la óptima asignación del espacio y la configuración de los servicios de tal forma que se pudiese contar con la mejor interrelación de las funciones y las actividades de los diferentes departamentos. Los nuevos hospitales con modernas técnicas en el diseño y construcción han mostrado ser vulnerables debido a defectos en la distribución de los sectores para el caso de atención masiva de heridos, y en la ubicación y disposición de sus componentes no estructurales. Muchos establecimientos fallan debido a simples omisiones en el diseño, las cuales podrían haberse corregido con un costo marginal durante la construcción o con la intervención de su sistema estructural existente.Equipamiento: El contenido de las edificaciones causa más problemas cuando ocurren sismos que cuando ocurren huracanes. Muchos daños pueden ser evitados aplicando medidas de mitigación sencillas y poco costosas, como asegurar los estantes a las paredes y colocar los equipos y otros elementos en posiciones estratégicas y seguras. Inspecciones regulares y mantenimiento apropiado pueden asegurar que siempre estarán en servicio y en buen estado.

Fotografía 6. Colapso de escalera por

falta de sismorresistencia, que evita cualquier tipo de evacuación.

O.D. Cardona

Las experiencias registradas en el proceso de evaluación de daños a edificaciones hospitalarias sugieren que el equipo encargado de realizar este trabajo debe ser un grupo multidisciplinario que reúna profesionales como médicos, ingenieros y arquitectos, quienes deben establecer una estrategia efectiva que permita desarrollar las actividades del hospital a pesar de los trastornos acarreados por el evento. Dicha estrategia de evaluación guardará relación con el tipo de desastre de que se trate. En el caso de sismos puede ser frecuente el colapso parcial o total de las instalaciones, lo que exigiría una labor de recopilación de información en instancias superiores o aledañas a las instalaciones dañadas, ya que es posible que hayan desaparecido expedientes sobre la infraestructura del inmueble, la capacidad de servicio y el número de personas que lo ocupaban en el momento del desastre.

Al inicio del proceso de evaluación es necesario identificar cabalmente el tipo de instalación dañada puesto que, dependiendo del nivel de complejidad de la atención de salud que se estuviera prestando a la población, se tendrá que definir la estrategia de compilación de datos sobre el tipo y la magnitud de los daños causados.

Para el análisis de los daños económicos, es importante considerar que la estimación refleje el valor de los activos destruidos en el momento del desastre. En su reposición influirán factores tales como las características de los hospitales que se habrán de reconstruir, los recursos con que cuente el país, el desarrollo institucional del sector, las políticas gubernamentales en relación con la prioridad de atención del desastre, y la subsecuente asignación presupuestaria. El valor de reposición se estimará en relación con equipos nuevos, lo que frecuentemente estará implicando una mejoría tecnológica de las instalaciones. En el caso de reparaciones, el criterio de valoración a seguir será el precio que rija en el mercado de los activos inventariados.

De manera adicional a la pérdida por destrucción de los inmuebles, se deben estimar los efectos indirectos que se derivan de la caída en el volumen de los servicios prestados normalmente, más el costo por la atención de los damnificados en instalaciones provisionales mientras dura el proceso de reconstrucción, o el traslado de estos a otras instalaciones.

La naturaleza de los daños indirectos puede ser muy variada, si bien se destacan los siguientes:

1. Mayor riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas y de efectos nocivos para la salud.2. Mayores costos - públicos y privados - por la atención hospitalaria, ambulatoria y asistencia de salud.

3. Disminución de la calidad de vida de la población afectada por la no disponibilidad o racionamiento de agua potable y otras condiciones de deterioro ambiental.

Una de las características singulares de los desastres naturales es el grave deterioro del patrimonio social, especialmente el de servicios generales a la población de escasos recursos. Los daños a los establecimientos hospitalarios pueden llegar a recrudecer las carencias de un sistema nacional de salud, alterando o postergando la atención básica a la población.

La administración de salud en América Latina se ha preocupado por promover y orientar un proceso de cambio institucional con el fin de mejorar la asignación y utilización de recursos, influyendo positivamente en el estado de salud de la población. Su papel en la gestión hospitalaria se ha encaminado a lograr un desarrollo armónico de la infraestructura en relación con las necesidades de las comunidades, y algunos aspectos de dicha gestión han tenido relación con la reducción del riesgo por desastres naturales:

a) el análisis de la demanda hospitalaria y

b) la evaluación y reducción de la vulnerabilidad.

El crecimiento en la demanda asistencial y la limitación en la oferta de servicios han generado un proceso de racionalización de recursos, traducido en conceptos de planificación, organización y estructura como:

1. La red hospitalaria, entendida como un sistema compuesto por centros asistenciales de diferente nivel de complejidad de atención, con mecanismos de interacción definidos, donde el principio de complementariedad regula las relaciones.2. El crecimiento inorgánico y desordenado de algunos establecimientos hospitalarios en los que, con el propósito de aumentar la capacidad resolutiva, se amplía la planta física del establecimiento y se equipa sin considerar las restricciones propias del hospital, referentes a suministro de insumos básicos, vías de circulación y vulnerabilidad hospitalaria.

3. La clasificación por niveles de atención (certificación o acreditación hospitalaria), que constituye una herramienta fundamental para la conformación de la Red Hospitalaria, donde se emplean criterios como las características de la población usuaria, áreas de cobertura, morbilidad, tipo de servicios con que cuenta el establecimiento de salud, recurso humano disponible, seguridad hospitalaria, características del mantenimiento hospitalario, entre otras.

4. Los sistemas de referencia y contra-referencia, entendidos como el conjunto de normas, protocolos y procedimientos ordenados a fin de orientar la atención y remisión de pacientes de los niveles inferiores de la organización de los servicios de salud hacia los niveles superiores o viceversa. Este aspecto pretende racionalizar al máximo los recursos disponibles bajo parámetros de eficiencia, efectividad y oportuna atención de la salud.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con la infraestructura hospitalaria después de un desastre y con el fin de que el sector de la salud pueda dar una eficiente respuesta para atender la emergencia, es necesario que la administración del hospital realice los respectivos estudios de la vulnerabilidad estructural, no estructural y administrativo-organizativa de los servicios. En todo caso, sólo se podrá determinar la vulnerabilidad hospitalaria cuando se haga un estudio de vulnerabilidad integral que incorpore todos los aspectos a ser evaluados (estructural, no estructural y administrativo-organizativo).

|

Considerando que algunos de los resultados del estudio de análisis de la vulnerabilidad estructural sirven da insumo para los estudios de los aspectos no estructurales, y que algunos de los resultados de estos últimos estudios son de vital importancia para determinar la vulnerabilidad de los aspectos administrativos y organizativos, se recomienda que un estudio integral de la vulnerabilidad hospitalaria considere todos los aspectos a ser analizados y que el análisis siga el siguiente orden: 1) análisis de la vulnerabilidad estructural, 2) análisis de los aspectos no estructurales y 3) análisis de la vulnerabilidad administrativo-organizativa. |

Un análisis de vulnerabilidad podría comenzar con una inspección visual de las instalaciones y con la preparación de un reporte preliminar de evaluación realizada por un grupo de profesionales expertos en el tema. Esta inspección permite identificar áreas que requieran atención. El reporte puede ser discutido con otros consultores y las autoridades del establecimiento con miras a definir las prioridades y los cronogramas para llevar a cabo el trabajo.

Vulnerabilidad estructural

El término estructural, o componentes estructurales, se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie. Esto incluye cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (entendidos estos como los pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las de sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos).

Los establecimientos para la prestación de servicios de salud por construirse o ya existentes, que estén situados en zonas expuestas a movimientos sísmicos deben contemplar normas de sismorresistencia encaminadas a ofrecer seguridad a las personas que allí se encuentran y en segunda instancia a proteger la continuidad del funcionamiento del hospital. Construir un edificio “totalmente antisísmico” sería demasiado costoso; sin embargo, la sismorresistencia provee criterios de diseño con el fin de evitar que el edificio colapse, de manera que se asegure su funcionamiento con posterioridad a la ocurrencia de un sismo.

Vulnerabilidad no estructural

El término no estructural se refiere a aquellos componentes de un edificio que están unidos a las partes estructurales (tabiques, ventanas, techos, puertas, cerramientos, cielos rasos, etc.), que cumplen funciones esenciales en el edificio (plomería, calefacción, aire acondicionado, conexiones eléctricas, etc.) o que simplemente están dentro de las edificaciones (equipos médicos, equipos mecánicos, muebles, etc.), pudiendo por lo tanto ser agrupados en tres categorías: componentes arquitectónicos, instalaciones y equipos. En el caso de los centros asistenciales, los componentes no estructurales representan un valor económico superior al costo de la estructura. Según análisis efectuados, el valor de los componentes no estructurales constituye en promedio más del 80% del costo total del hospital.

Pueden presentarse situaciones en donde componentes no estructurales inciden en la ocurrencia de fallas estructurales. Equipos pesados, tales como sistemas centrales de aire acondicionado, equipos de rayos X, escanógrafos, generadores eléctricos, calderas, piscinas de hidroterapia y otros, que puedan encontrarse ubicados en los pisos superiores del hospital o en pisos dedicados exclusivamente para colocación de equipos centrales, pueden modificar significativamente el comportamiento de la estructura tal como fue calculada, y desplazarse o voltearse ante la ausencia de anclajes, generando colapsos parciales o totales del edificio. Elementos arquitectónicos, de mampostería de relleno no reforzada y pesados revestimientos, pueden alterar el comportamiento del edificio mientras está vibrando.

En cuanto al funcionamiento del establecimiento hospitalario, el daño o pérdida de algunos elementos no estructurales podría dar como resultado un serio trastorno en la prestación del servicio, aun cuando no exista un riesgo directo para las personas, sí lo habría en forma indirecta a través de la pérdida de la operación del equipo o sistema. Como ejemplo se puede citar el daño de un generador eléctrico cuyo fluido alimenta sistemas básicos de soporte de vida como ventiladores en una unidad de cuidado intensivo.

Vulnerabilidad administrativo-organizativa

Este concepto se refiere, entre otras cosas, a la distribución y relación entre los espacios arquitectónicos y los servicios médicos y de apoyo al interior de los hospitales, así como a los procesos administrativos (contrataciones, adquisiciones, rutinas de mantenimiento, etc.) y a las relaciones de dependencia física y funcional entre las diferentes áreas de un hospital. Una adecuada zonificación y relación entre las áreas que componen el establecimiento puede garantizar, no solamente un adecuado funcionamiento en condiciones de normalidad, sino también en caso de emergencia y desastres. La relación y habilitación de las áreas de consulta externa, exteriores y urgencias, así como la concepción de un área de servicios generales con condiciones especiales de operación y protección, pueden garantizar una adecuada atención y evitar un colapso funcional, que se puede presentar aun en casos en que la edificación no haya sufrido daños severos.

Es responsabilidad del administrador de salud considerar los aspectos anteriores, con el fin de reducir las pérdidas potenciales de los servicios y el impacto social de los desastres cuando, en el momento en que más se los necesita, este tipo de servicios y de atención no pueden ofrecerse con el grado de eficiencia que requiere la población.

El administrador de salud debe identificar oportunidades para incorporar conceptos de prevención y mitigación de desastres, como las que se presentan en casos de mantenimiento hospitalario, proyectos de ampliación, adecuación de equipos procesos de acreditación hospitalaria, entre otras posibles. La coordinación con los entes gubernamentales y privados que tienen a su cargo el estudio de condiciones geológicas, sismológicas e hidrometeorológicas, le permitirá conocer las diferentes amenazas a las cuales estarán sometidos los establecimientos de salud existentes o que estén en fase de proyecto, de forma que permitan tomar las medidas de prevención y mitigación pertinentes para disminuir la vulnerabilidad general de la infraestructura hospitalaria. Para esto es necesario que los encargados de la administración hospitalaria, en base al análisis descrito, establezcan un balance entre el costo de la inversión y el beneficio esperado en términos de pérdidas económicas y sociales dentro de un marco de factibilidad, que les permita por último definir un nivel admisible de riesgo, al cual se llegará una vez se hayan aplicado las medidas correspondientes.

En un establecimiento hospitalario la actividad de planificación es permanente, alimentada por los conocimientos antes descritos y enmarcados explícitamente en una expresión de la política institucional, la cual en su desarrollo debe formular los objetivos, estrategias y actividades para lograrlos. Igualmente, se deben desarrollar los aspectos de planificación referidos a la mitigación de riesgos y posteriormente a la preparación para la atención de emergencias, no sin antes aclarar que estas no son actividades independientes, sino que se encuentran íntimamente ligadas, actuando en forma complementaria e interdependiente.

Estrategias de promoción y financiación

Una de las dificultades para implementar medidas de prevención y mitigación, consiste en demostrar la necesidad de la inversión y sus bondades en términos de costo-eficiencia. Como factores negativos que pueden pesar en contra se pueden citar las limitaciones para predecir cierto tipo de eventos naturales y las crisis económicas casi permanentes de muchos centros asistenciales y del sector salud en la mayoría de los países en desarrollo. No obstante lo anterior, se puede argumentar en forma contundente que la decisión de intervenir la vulnerabilidad de los servicios de salud, a fin de garantizar la seguridad de las personas, los equipos y el servicio en los momentos en que más se requieren, es una decisión con una alta rentabilidad económica y social.

Se pueden citar varias formas de promoción y financiamiento; sin embargo, las que se citan a continuación pueden ser ejecutadas con facilidad, exigiendo obviamente el desarrollo previo o simultáneo de un programa articulado de mitigación de desastres en establecimientos de la salud, que incluya formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico, normatización y asesoría.

· Aprobación de licencias de funcionamiento. La aprobación o renovación de la licencia de funcionamiento de un centro asistencial constituye un excelente medio para exigir que todo centro asistencial contemple técnicas de construcción sismorresistente y medidas de mitigación y preparativos ante desastres.· Aprobación de presupuestos de inversión. Es de común conocimiento que los aportes presupuestarios representan uno de los principales instrumentos para impulsar procesos de inversión y desarrollo con enfoques específicos y, por lo tanto, para incluir acciones de mitigación y preparación en los planes de desarrollo institucional. Así, para el financiamiento del mantenimiento o de obras de construcción (remodelaciones, ampliaciones, etc.), se puede exigir como requisito para su estudio el incluir los criterios de mitigación antes mencionados en el diseño. Es considerablemente más económico construir un centro asistencial con técnicas sismorresistentes o efectuar un refuerzo de un edificio construido sin estas técnicas, que la pérdida económica resultante del colapso del edificio hospitalario con la consecuente morbi-mortalidad, la pérdida de equipos y la interrupción de la prestación de servicios de salud.

· Procesos de acreditación hospitalaria. Este concepto, en boga hace algunos años, se refiere al control, por parte de un ente centralizador, de las condiciones de la prestación de servicios de salud. Este ente solicita a las instituciones individuales la presentación de formularios estandarizados para la evaluación de varios parámetros, que incluyen desde condiciones de la planta física hasta equipamiento y calidad del recurso humano. El ente procede a una revisión de los formularios y otorga una calificación a la institución, la cual debe ser renovada periódicamente. Estos formularios de acreditación podrían incluir aspectos específicos de mitigación y de preparativos para desastres que deberían ser parte de la evaluación.

· Aprobación departidas de apoyo. Dentro de las acciones de estímulo y promoción de la adopción de medidas de mitigación y preparación a nivel hospitalario podría citarse también el apoyo económico con partidas que incentiven y faciliten su adopción, por ejemplo mediante la cofinanciación de los estudios, consultorías y diseños respectivos, o mediante la ejecución de algunas de las obras.

|

Hospital preparado para enfrentar situaciones de desastre: “HOSPITAL SEGURO”3 3 Véase el texto completo del proyecto en el informe Hospital preparado para enfrentar situaciones de desastre: “Hospital Seguro”, preparado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en septiembre de 1998. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha planteado una iniciativa orientada a contar con hospitales seguros y preparados para enfrentar desastres, en la cual se identifican cuatro etapas para su desarrollo: · Un diagnóstico de vulnerabilidad en cada hospital de niveles II y III de atención (que corresponden a los de mayor complejidad), de acuerdo con las amenazas presentes en su entorno, ejecutado por el mismo personal del hospital, tendiente a la elaboración o actualización de los Planes de Atención a la Salud en Desastres (PAISD) ajustados a las condiciones vulnerables del establecimiento, y a la implementación de medidas correctivas, de fácil ejecución y bajo costo, de los problemas detectados. |

El tema de la reducción del riesgo en hospitales y en los establecimientos de la salud en general ha sido promovido de manera insistente en los últimos años en la región de América Latina y el Caribe, debido a la importancia de elevar el nivel de seguridad de la infraestructura de salud en los países. La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha realizado esfuerzos para lograr la voluntad política de las autoridades de salud y ha promovido la divulgación y capacitación técnica de los profesionales involucrados, impulsando el trabajo multidisciplinario. Este documento, por ejemplo, es resultado de la programación de actividades cuyo objetivo es la mitigación del riesgo en los establecimientos de la salud.

|

Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud4 4 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Subcomité de Planificación y Programación del Comité Ejecutivo. 30a. sesión, 30 y 31 de marzo de 1998. SPP30/6, Rev. 1, Washington, D.C., 29 de abril de 1998. En 1996, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, bajo el auspicio del Gobierno de México y con el apoyo de la Secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN), el Departamento de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (DHA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial, convocó a la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud. En esta conferencia las autoridades de salud de los países de la región adoptaron, por primera vez, compromisos calendarizados durante el periodo 1996-2001, para reducir los desastres naturales en algunas instalaciones sanitarias consideradas prioritarias, en función de su vulnerabilidad y de las posibilidades políticas, económicas y logísticas de cada uno de los países. Algunos de los compromisos mas importantes de cumplimiento inmediato fueron: · Establecer formalmente cuáles instalaciones de salud existentes tienen prioridad para realizar estudios de vulnerabilidad y adoptar medidas de reducción de impacto a desastres. Países como Chile, Colombia, México y Perú han elaborado proyectos para cumplir parcial o totalmente con las recomendaciones de esta Conferencia. |

Arnold C., Durkin M., Hospitals and the San Fernando Earthquake, Building Systems Development Inc., 1983.

Bitrán, D., Estrategias y políticas para hospitales más seguros en América Latina y el Caribe, documento inédito para la OPS, preliminar enero 1998.

Cardona O.D. Estudios de vulnerabilidad y evaluación del riesgo sísmico: planificación física y urbana en áreas propensas. Boletín Técnico No. 33, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, Bogotá, diciembre de 1986.

Cardona O.D., Términos de uso común en manejo de riesgos, AGID Report No. 13, EAFIT, I Seminario Andino de Geología Ambiental, Medellín, Abril, 1990.

Cardona, O.D., Sarmiento, J.P., Análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo para la salud de una población expuesta a desastres. Cruz Roja Colombiana, 1990.

Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), Programa para la mitigación de los efectos de los terremotos en la Región Andina; Proyecto SISRA, Lima, 1985.

CEPAL. Impactos económicos de los desastres naturales en la infraestructura de salud. Reporte LC/MEX/L.291. México, enero de 1996.

Earthquake Engineering Research Institute (EERI), “Glossary of Terms for Probabilistic Seismic-Risk and Hazard Analysis”, EERI Earthquake Spectra, 1(1):33-40, Committee on Seismic Risk, 1984.

EERI, “The Basics of Seismic Risk Analysis,” EERI Earthquake Spectra, 5 (4):675-801, Committee on Seismic Risk, 1990.

Ghosh, S.K. (editor), Earthquake Resistant Concrete Structures Inelastic Response and Design (SP-127), ACI, 1991.

Grases, J., “Notas para la Estimación de Requerimientos Hospitalarios en Áreas Urbanas que pueden ser afectadas por Sismos Intensos”, Seminario Desastres Sísmicos en Grandes Ciudades, ONAD, Bogotá, 1990.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Hospital preparado para enfrentar situaciones de desastre: “Hospital Seguro”, septiembre de 1998.

Ministerio de Salud de Chile, Seminario sobre mitigación de vulnerabilidades hospitalarias, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias físicas y Matemáticas, Santiago, 1997.

Oficina de Asistencia al Exterior en Casos de Desastre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA/USAID). Curso de administración para desastres I. San José, Costa Rica, 1992.

Organization of American States (OAS), Primer on Natural Hazard Management in Integrated Regional Development Planning, Department of Regional Development and Environment, Washington, D.C., 1991.

Organización de los Estados Americanos (OEA), Desastres, planificación y desarrollo: manejo de amenazas naturales para reducir los daños. Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Washington, D.C., 1991.

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Subcomité de planificación y programación del comité ejecutivo. 30a. sesión, 30 y 31 de marzo de 1998. SPP30/6, Rev. 1, Washington D.C., 29 de abril de 1998.

OPS/OMS, Análisis de riesgo en el diseño de hospitales en zonas sísmicas. Edición de varios artículos, Washington, D.C., 1989.

Pan American Health Organization (PAHO), Disaster Mitigation Guidelines for Hospitals and Other Health Care Facilities in the Caribbean. Washington, D.C., 1992.

|

|