A diferencia de otros desastres, los desastres volcánicos no son de corta duración. Es necesario prepararse, planificar la respuesta concibiendo diferentes escenarios, y tratando de reducir los daños y problemas.

Pero es necesario poner los riegos en perspectiva, y concentrarse en los que de verdad suponen un grave reto para la salud pública. En América Latina y el Caribe el mayor peligro lo representan los flujos piroclásticos y avalanchas de lodo, que producen casi un 99% de las muertes, aunque la atención sanitaria muchas veces se desvía hacia otros riesgos (como la ceniza, la lluvia ácida, y otros), que aunque preocupan a la población, no significan un gran peligro para la salud pública.

El sector salud tiene una gran responsabilidad en la planificación para emergencias volcánicas. Se debe comenzar por recopilar información vital acerca de zonas que tienen volcanes activos o inactivos.

Conocer dónde se encuentran las zonas de problemas potenciales permite planificar para afrontar posibles desastres. Se debe hablar con la defensa civil local o con miembros del comité de emergencias sobre la situación y el potencial de actividad volcánica en la zona. Se debe preguntar a los vulcanólogos acerca de los antecedentes locales de erupciones y si conocen la existencia de mapas de riesgo.

Se debe determinar si se han reconstruido asentamientos en el trayecto donde hubo con anterioridad corrientes de lodo o nubes ardientes. Además, identificar dónde se ubican las poblaciones de más alto riesgo.

En Montserrat se había publicado un

mapa de los riesgos pocos años antes de que comenzara la erupción en 1995.

Resultó ser una predicción exacta de lo que ocurriría, pero pasó inadvertido

cuando se publicó. Como resultado, no se hizo nada con antelación para proteger

la infraestructura de la isla. Cuando se evacuó a la población de Plymouth,

quedó abandonada la mayor parte de la infraestructura esencial de la isla. Debió

abandonarse un hospital nuevo casi inmediatamente después de

inaugurado.

Con la colaboración de científicos, líderes y profesionales locales, se deben elaborar planes para determinar lo que se haría en el caso de una erupción previsible y de la situación hipotética más desfavorable. Durante la planificación, no debe olvidarse considerar que:

· La lluvia de cenizas, que a veces se prolonga muchas horas, puede bloquear todos los caminos y reducir la visibilidad durante días hasta que la lluvia viene a eliminar las cenizas del aire.· Los servicios de agua y electricidad pueden interrumpirse. Tal vez haya interrupciones en las telecomunicaciones, incluso por radio y por satélite.

· Es muy probable que los bienes que se incluyen en la planificación no estarán disponibles llegado el momento. Se debe preparar planes para imprevistos e incluir en ellos las necesidades más previsibles en cuanto a personal y suministros.

· Incluso con los mejores planes, muchas cosas saldrán mal. Se debe ser flexible cuando partes del plan no funcionen bien.

Mantener a las poblaciones alejadas de las zonas aledañas a los volcanes es la mejor manera de evitar heridos en masa. Todo lo que se pueda hacer para convencer a los funcionarios de planificación de que no permitan a las comunidades ni a los establecimientos de salud instalarse cerca de volcanes ayudará a evitar defunciones y lesiones, y ahorrará millones a los gobiernos.

Cuando los asentamientos ya se encuentran cerca de un volcán que muestra signos de actividad, es evidente que el mejor plan es la evacuación t emprana de las poblaciones a sitios alejados de las zonas expuestas.

Cada zona debería tener un plan del sector salud para emergencias. Este plan debe ser trazado por las personas que participan en la respuesta frente a crisis volcánicas. Debe incluir desde el presupuesto a la atención médica, pasando por la planificación de actividades como la creación de sitios temporales para recibir a los evacuados. Ese plan de contingencia debe tener en cuenta, al menos, los siguientes elementos:

· Dado que son muchas las comunidades ya establecidas en zonas volcánicas, no se puede descartar la posibilidad de evacuaciones masivas. Las personas no se reubican fácilmente. Se les debe proporcionar información concreta y objetiva acerca de los riesgos a los que se enfrentan y lo que se está haciendo para ayudarlos. La información pública adecuada y la compasión serán más eficaces en el traslado de poblaciones que la sola aplicación de la le y.· En el caos que sobreviene después de una erupción volcánica, muchos trabajadores y personas que viven en los aledaños necesitarán información especial o indumentaria de protección.

· Se recomendará a las personas con problemas respiratorios que permanezcan en el interior de las construcciones en la medida de lo posible o que usen máscaras livianas para evitar inhalar partículas finas. El personal de emergencia y quienes trabajan retirando las cenizas de las calles y los techos también necesitarán máscaras y anteojos protectores.

· En el caso de una lluvia densa de cenizas, deben distribuirse máscaras livianas de alta eficiencia a todos en la zona afectada, y también se deben entregar cascos al personal que trabaja a la intemperie donde existe riesgo de lluvia volcánica.

· Es necesario el monitoreo cuidadoso e ininterrumpido de la calidad del aire y el agua, manteniendo al público informado sobre todas las cuestiones de seguridad. Las cenizas no son el único riesgo potencial, los gases tóxicos, aunque en general en concentraciones inocuas, pueden causar contaminación atmosférica grave. El olor puede ser horrible y alarmar en consecuencia a quienes no saben el riesgo real de la toxicidad. Muchos buscarán ayuda médica debido al temor.

· La evaluación de los perjuicios a la salud y de las necesidades sanitarias y la vigilancia epidemiológica son esenciales para los administradores sanitarios. Estar al tanto de los informes de hospitales y salas de urgencias, otros centros de salud y albergues permitirá conocer los tipos de lesiones y enfermedades a las que se enfrenta la población y, por consiguiente, proveer servicios y recursos a donde más se necesitan.

· Es necesario prever como abordar los problemas de salud mental, en especial cómo tratar las tensiones psíquicas originadas por la reubicación y la pérdida, así como el tratamiento de poblaciones de riesgo sumamente alto. Los evacuados probablemente padecerán depresión y otros trastornos mentales. El personal médico y el personal involucrado en emergencias también puede necesitar apoyo.

· El plan debe incluir programas de capacitación permanente para aquellos que participan en el manejo de heridos en masa, el tratamiento del estrés, los agentes de respuesta rápida y los sistemas de comando en caso de incidentes. Contar con funcionarios bien capacitados que saben lo que les espera es importante para mantener la seguridad y la calma durante la crisis.

· En cuanto a salud ambiental, el suministro adecuado de agua potable, la higiene de los alimentos, el control de los vectores, la eliminación de aguas residuales y residuos sólidos y la disposición adecuada de los cadáveres, son parte esencial de las responsabilidades. En el plan, se debe incluir todo equipo que pueda necesitarse para monitorear la calidad del aire y el agua e indagar sobre la existencia de enfermedades respiratorias entre la población afectada.

· La atención médica es una parte esencial de los planes del sector de la salud para emergencias. Esto incluye planes detallados de búsqueda y rescate, planes para la atención de heridos en masa, con inclusión del establecimiento de morgues temporales y estaciones de urgencias en el terreno, instrucciones para el triaje y planes para el transporte de los heridos a hospitales y clínicas de urgencias.

· Ser transparente en la gestión de la información. Los funcionarios que trabajan en emergencias y los medios de comunicación necesitan conocer las consecuencias de las probables decisiones y sus implicaciones en la salud pública. La información que se comparte puede aliviar temores, disipar mitos acerca de peligros a los que se enfrentan las personas e infundirles esperanza sobre lo que se está realizando para lograr que retornen a la vida normal.

· Se debe probar el plan, practicarlo con el personal médico, verificar que se sientan cómodos y preparados. Se debe actualizar periódicamente para incorporar los cambios de recursos y personal.

Durante una crisis volcánica hay necesidades extraordinarias que deben satisfacerse. Si el sector de la salud elabora un buen plan para emergencias, estará preparado para abordar cuestiones de presupuesto, capacitación y asignaciones del personal, evacuaciones, planes para el suministro de agua potable, alimentos y saneamiento.

La contribución de todo el sector salud y la participación de la comunidad en la planificación de equipos de emergencia antes, durante e inmediatamente después de una erupción es imprescindible.

· La población debe conocer quiénes son los coordinadores de desastres; identificar a los científicos y las autoridades políticas que tienen a su cargo la adopción de decisiones y hacerse escuchar.· Es necesario ser un miembro clave de todo equipo de emergencia, mediante la recopilación de información útil para sus propios planes y la defensa de los intereses sanitarios del público.

· Los funcionarios que trabajan en casos de emergencias y los medios de comunicación necesitan conocer la opinión de la comunidad sobre las consecuencias de las decisiones que se estén considerando y que pudiesen afectar a la salud pública.

· Compartir información puede aliviar temores, disipar mitos acerca de peligros a los que se enfrentan las personas e infundirles esperanza sobre lo que se está realizando para lograr que retornen a la vida normal.

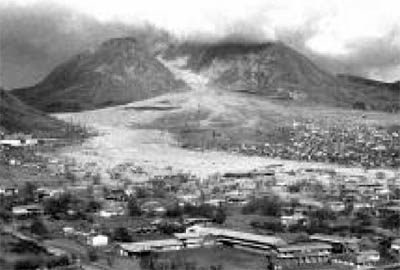

Figura

Hemos acumulado una gran experiencia en el conocimiento de los volcanes y actualmente sabemos que muchas tragedias humanas anteriores podrían haberse evitado. No hay necesidad alguna de que mueran miles de personas nuevamente, si podemos estar mejor preparados para responder. Como funcionarios de salud pública, nuestro trabajo es garantizar que nuestros pueblos tengan servicios de salud esenciales. Colaborar con los encargados de adoptar las decisiones del gobierno y otros organismos, identificar las zonas en riesgo, crear un plan del sector de la salud para emergencias y lograr que el personal, los establecimientos y los suministros médicos estén a la altura de este gran reto constituyen la mejor manera de mantener a nuestros pueblos seguros y protegidos y ofrecerles esperanza para el futuro.

|

Programa de Preparativos para Emergencias y Socorro en Casos de Desastres Organización Panamericana de la Salud Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud En 1976 la OPS crea este programa en respuesta a la solicitud planteada por los Países Miembros de establecer una unidad técnica para ayudar al sector salud a reforzar las actividades de preparativos, respuesta y mitigación para desastres. Desde esa fecha su objetivo principal ha sido apoyar al sector salud con el fortalecimiento de los programas nacionales para la reducción de desastres, y su interacción con todos los sectores involucrados en la misma. En tres áreas principales se ha canalizado este apoyo. En la parte de preparativos, además de la promoción constante para fortalecer estos programas en los ministerios de salud, las acciones de capacitación (a través de cientos de cursos y talleres) y la elaboración y distribución de materiales de capacitación (libros, diapositivas y videos) son actividades regulares del programa. La parte de mitigación tiene también una relevancia especial, por cuanto invertir en preparación puede ser inútil, si cuando ocurre el desastre, el hospital, el centro de salud o el sistema de agua potable colapsan, justo en el momento de mayor necesidad. La OPS promueve y apoya su inclusión en los programas nacionales de reducción de desastres. En la respuesta a los desastres, la OPS trabaja con los países afectados para: identificar y evaluar las necesidades y los daños, llevar a cabo la vigilancia epidemiológica y control del agua potable, movilizar asistencia internacional y manejar los suministros humanitarios. La OPS ha establecido el Fondo Voluntario de Asistencia para Emergencias, que pretende recaudar dinero para apoyar las actividades pos-desastre. El Programa cuenta además con varios proyectos técnicos especiales: Mitigación de Desastres en Hospitales y Sistemas de Agua Potable, Sistema de Manejo de Suministros Humanitarios (SUMA), el Uso de Internet para Desastres y Emergencias, y el Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID). |

|

|