El 14 de enero, después de una evaluación preliminar de los efectos producidos en todo el país por el sismo ocurrido el día anterior, la Asamblea Legislativa declaró el estado de calamidad pública y desastre nacional y decretó tres días de duelo nacional. Asimismo, el presidente de la República solicitó el apoyo de la comunidad internacional.

Las instituciones del Estado, la sociedad civil en general y la comunidad internacional respondieron inmediatamente para asegurar, en el menor tiempo posible, las condiciones básicas de salud y saneamiento que permitieran proteger a la población de consecuencias mayores en el ámbito sanitario.

Nada más producirse el sismo del 13 de enero, el gobierno activó el Comité de Emergencia Nacional (COEN) para realizar una evaluación preliminar de la situación del país e iniciar las acciones para atender la emergencia. Como el edificio sede del COEN sufrió daños, el personal se tuvo que trasladar con sus equipos a la Feria Internacional, en San Salvador, desde donde se organizaron las diferentes fases de atención y recuperación. El mismo 13 de enero se realizaron evaluaciones sectoriales y la información obtenida se centralizó y consolidó en el COEN para coordinar las acciones correspondientes con las instituciones estatales, las autoridades locales, las entidades autónomas, las instituciones de socorro y de servicios y las ONGs que conforman el Sistema Nacional de Emergencia (SISNAE). Durante la primera semana el COEN fue designado por la Presidencia de la República como fuente única de información oficial.

El 14 de enero, La Presidencia de la República creó la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL) con el objetivo de recibir y canalizar la ayuda de donantes nacionales e internacionales, así como de gobiernos y ONGs internacionales, a favor de aquellos que resultaron directamente afectados por el sismo del 13 de enero de 2001,1 teniendo como base las necesidades detectadas por el COEN y SISNAE. Esta Comisión estaba coordinada por el Primer Designado a la Presidencia de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores (canciller) y el Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

1 Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL). Ayuda recibida. Boletín de CONASOL. El Salvador.

El 16 de enero, el Presidente de la República nombró a un representante de la Fuerza Armada como jefe de operaciones para la emergencia. El COEN trabajó conjuntamente con la Fuerza Armada. Al día siguiente, el presidente asignó al Ministro de Hacienda la responsabilidad de coordinar todas las actividades de las fases de rehabilitación y reconstrucción.

El Gobierno salvadoreño estableció tres etapas en el manejo del desastre: la atención de la emergencia de enero a octubre del 2001, cuyo objetivo fundamental era salvar vidas y reubicar y mantener a los damnificados en albergues temporales; la rehabilitación,de enero a mayo del 2001, cuyo objetivo era mitigar los efectos del sismo y devolver la normalidad a la población; y la reconstrucción de abril de 2001 a 2005, con el propósito de ejecutar proyectos prioritarios y de impacto inmediato para permitir la pronta recuperación de la economía nacional y la local.2

2 Desastre de El Salvador (página Web en línea www.cepredenac.org). 2001.

Las acciones inmediatas de la primera fase fueron: la atención médica de urgencia, el rescate de los sobrevivientes que estaban atrapados o sepultados por los derrumbes de las laderas o por las estructuras que habían colapsado, la recuperación de los cadáveres y la remoción de los escombros de las estructuras colapsadas y del material arrastrado por los derrumbes.

Cuando ocurrieron los sismos de febrero de 2001 las instituciones del Estado estaban actuando en las diferentes zonas y en muchas de ellas se aplicaron acciones que ya habían sido revisadas y mejoradas después de las evaluaciones realizadas tras el primer sismo.

A las dos horas de ocurrir el primer sismo, el MSPAS, ente rector de la salud en El Salvador, se puso en contacto inmediato con el COEN. Las instancias del MSPAS que participaron activamente en las labores de atención después de los dos sismos fueron: las direcciones departamentales de salud, las unidades de salud y los hospitales. De las dependencias del nivel central participaron, principalmente: las unidades de Comunicaciones, Epidemiología, Saneamiento Ambiental, Medicamentos e Insumos Médicos (UTMIN) y Desastres, las Direcciones de Planificación, Regulación y Aseguramiento de la Calidad y la Gerencia de Programa de Atención a las Personas, entre otras.

Durante los tres días posteriores al sismo del 13 de enero los representantes de las Direcciones de Planificación, Regulación y Aseguramiento de la Calidad y de la Unidad de Epidemiología del MSPAS - con el apoyo de la OPS/OMS y de la Secretaría de Salud de México, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Salvadoreña, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Batallón de Sanidad Militar de la Fuerza Armada de El Salvador - elaboraron las Guías operativas para las actividades del sector salud en función de la emergencia del sismo del 13 de enero de 2001.3

3 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS). Guías operativas para las actividades del sector salud en función de la emergencia del sismo del 13 de enero de 2001.El Salvador. 2001.

El objetivo era organizar, regular, coordinar y orientar las acciones del sector de la salud en las diferentes fases posteriores al desastre para evitar la duplicidad de esfuerzos y hacer que los recursos resultasen eficientes. Estas guías se basaron en el Plan de atención de emergencia del sismo establecido por el MSPAS, en el cual se definían las líneas generales de acción inmediata en la etapa de rescate y evacuación de víctimas y, durante la segunda fase, la prevención y control de enfermedades en la población afectada. Se describieron los componentes generales: vigilancia epidemiológica, evaluación de la infraestructura de salud, atención de la salud integral de las personas y promoción y recuperación de la salud mental, saneamiento básico, insumos y medicamentos y fortalecimiento de la participación comunitaria a través de la promoción en salud y la comunicación social. En el desarrollo de estas guías se tuvieron en cuenta los planteamientos de reorganización y descentralización de los sistemas programáticos y administrativos contenidos en el Plan Global de Desarrollo del sector público para el quinquenio 1994-99.4 Se incluyeron en la guía, asimismo, anexos de cuadros de orientación en diagnóstico, tratamiento de problemas de salud más frecuentes y recomendaciones del programa ampliado de inmunizaciones.

4 Ver el capítulo 1, Contexto.

Las Guías fueron publicadas el 16 de enero y en ellas se establecieron las funciones del Comité responsable de cada uno de los albergues y refugios, además de definirse los componentes prioritarios del plan, que incluían, junto con los antes mencionados para todas las zonas afectadas, cuestiones relativas a: organización, desarrollo habitacional, manipulación de alimentos y de dieta y seguridad pública. Se describían también conceptos relacionados con las situaciones de desastre.

La atención médica de la emergencia fue brindada por el MSPAS y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con la asesoría de la OPS/OMS y el apoyo de la sociedad civil salvadoreña, las ONGs, las diferentes organizaciones religiosas, el sector privado de la salud nacional y extranjero, la cooperación exterior, tanto de los organismos internacionales e instituciones humanitarias como de los gobiernos de países amigos y los voluntarios internacionales.

El MSPAS organizó en los diferentes hospitales metropolitanos las brigadas médicas, compuestas por un médico, un cirujano, un pediatra, una enfermera, un técnico y un anestesista. Se trasladaron a las áreas más afectadas, especialmente para dar apoyo a los hospitales grandes. Se estableció también un puente aéreo para transportar hasta los hospitales de El Salvador a los pacientes graves que necesitaban ser intervenidos o que no podían atenderse en los hospitales del interior. Los pacientes eran trasladados hasta el Hospital Militar y de allí se les desplazaba por vía terrestre a los diferentes hospitales metropolitanos, como el San Camilo, el Rosales, la Maternidad y el Neumológico.5

5 Datos tomados de la entrevista realizada por Elizabeth Rodríguez al Dr. José F. López B., Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Marzo, 2001.

La atención sanitaria en las zonas afectadas estuvo a cargo

del MSPAS y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA),

con la asesoría técnica de la OPS/OMS. Se realizaron las evaluaciones de daños

en los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. En las áreas

rurales se evaluaron los daños en las letrinas y pozos. ANDA tuvo bajo su

responsabilidad el suministro de agua potable a través de camiones cisterna. El

MSPAS, con la asesoría de OPS/OMS y otros organismos internacionales, controló

la potabilización del agua para consumo personal y las condiciones sanitarias en

los albergues, refugios, dormitorios y zonas afectadas, en las que muchos

permanecieron cerca de sus viviendas dañadas.

La Cruz Roja Salvadoreña asumió las labores de salvamento inmediato y para ello movilizó a un gran número de voluntarios nacionales e internacionales de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además de otra serie de acciones descritas en la sección de la Respuesta internacional, esta sociedad brindó asistencia médica a través de brigadas compuestas por un médico general y una licenciada materno infantil. La Cruz Roja Salvadoreña, conjuntamente con la Cruz Roja Americana, colaboró en el proyecto de salud mental para atender a las poblaciones más afectadas que el MSPAS, con el apoyo de la OPS/OMS, puso en práctica.

Además de realizar las labores de rescate, traslado y evacuación de víctimas en las primeras horas del desastre, los bomberos de El Salvador instalaron puestos avanzados para la atención médica, en coordinación con el MSPAS. Destacó también su activa participación, posteriormente, en la distribución de agua potabilizada a los albergues y en las labores de preparación y prevención en las escuelas y empresas privadas e instituciones públicas a través de charlas y simulacros.

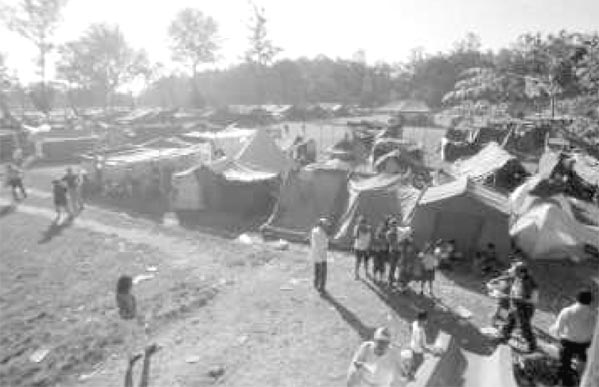

Los sismos del 13 de enero y del 13 de febrero dejaron 1.582.428 damnificados en todo el país. Muchos de ellos se instalaron en diferentes tipos de albergues y refugios, unos establecidos por el gobierno nacional, las municipalidades y ONGs, y otros que se organizaron espontáneamente. Unos, los llamados permanentes, estaban abiertos durante las 24 horas, otros sólo eran dormitorios. Fueron localizados en centros educativos, zonas deportivas y en terrenos baldíos. Donde no existían refugios establecidos la gente colocó tiendas y toldos. En algunos casos, la población afectada decidió quedarse cerca de lo que habían sido sus hogares para cuidar sus pertenencias utilizando cualquier tipo de material para cobijarse.

Según el COEN, se alojaron 4.047 personas en albergues permanentes y dormitorios que se instalaron en centros educativos de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, San Vicente, Usulután y San Miguel. Los albergues más importantes y de mayores dimensiones fueron montados por las municipalidades en grandes espacios abiertos, tales como centros deportivos o terrenos municipales, en los que levantaron las tiendas de campaña que llegaron al país como parte de la asistencia humanitaria internacional.

Las guías operativas del MSPAS

La concentración de un gran número de personas en condiciones sanitarias inapropiadas representa un riesgo de transmisión de enfermedades. Con el propósito de controlar y garantizar las condiciones sanitarias adecuadas en los albergues y refugios se desarrollaron las Guías operativas para la atención integral de los albergues, que se incluyeron en las Guías operativas para las actividades del sector salud en función de la emergencia del sismo del 2001, ya mencionadas. En ellas figuraban medidas dirigidas a la atención médica y a la prevención y control de enfermedades en los albergues situados en las áreas afectadas por los sismos.

Familias en viviendas temporales

improvisadas por ellos mismos con los materiales que encontraron. (A) (Foto:

OPS/OMS, J. Jenkins)

Familias en viviendas temporales

improvisadas por ellos mismos con los materiales que encontraron. (B) (Foto:

OPS/OMS, J. Jenkins)

Estas guías definían como albergue un “lugar de alojamiento temporal para las personas afectadas por un desastre que debe cumplir con las condiciones básicas de salud y seguridad.” De acuerdo con el número de personas alojadas, se establecieron tres categorías: Tipo A, de 1000 a 3000 o más personas alojadas; Tipo B, de 100 a 1000 alojadas; Tipo C: de menos de 100 alojadas. Tomando en cuenta la permanencia de los usuarios se consideraron tres tipos de alojamiento temporal:

Albergues: Lugares acondicionados para alojar durante las 24 horas del día a la población que había perdido sus viviendas.Refugios: Lugares acondicionados para recibir a los damnificados después de realizar sus actividades diarias; la permanencia era a medio tiempo.

Dormitorios: Lugares acondicionados para recibir a los damnificados sólo para dormir. Generalmente la población que utilizaba estos lugares no había perdido sus viviendas pero, debido a los múltiples sismos y sus réplicas, se consideraba que no ofrecían suficiente seguridad.

Se describieron en las guías las características del comité responsable del albergue y del equipo de salud permanente, quel estaría integrado por un promotor, un inspector de saneamiento y un auxiliar de enfermería. Se definieron los componentes básicos, organización, vigilancia epidemiológica, evaluación de infraestructura, atención integral de la salud, promoción y recuperación de la salud mental, promoción de la salud y comunicación y salud ambiental, incluyendo en este ámbito el saneamiento, la manipulación de alimentos y la seguridad pública.

Los albergues del departamento de La Libertad

Como consecuencia del sismo del 13 de enero, 14.558 viviendas de este departamento sufrieron daños, 15.723 fueron destruidas y 687 quedaron soterradas por el alud de lodo, elevándose la cifra total de damnificados a 147.708.6 El departamento de La Libertad, conjuntamente con el de Santa Ana y el de Sonsonate, fueron los que registraron el mayor número de damnificados. De los nueve albergues que se establecieron en este departamento, los de mayor dimensión e importancia fueron: Las Delicias, Pinares de Suiza y Mercado Pirata y, especialmente, El Cafetalón, que se describe a continuación con más detalle.

6 COEN, Consolidado final del terremoto registrado el 13 de enero de 2001. San Salvador. 2001.

El Cafetalón

Los amplios terrenos que rodean el complejo deportivo El Cafetalón, de Santa Tecla (Nueva San Salvador), permitieron la instalación de la mayor concentración de población damnificada, ya que albergaron más de 8.0007 personas en tiendas de campaña y toldos. La coordinación de este albergue estuvo bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Nueva San Salvador, con la colaboración de múltiples organismos e instituciones nacionales e internacionales y de la comunidad local.

7 Ayala, Gilberto. Atención a población damnificada en Albergues: Experiencia del albergue "El Cafetalón", [informe], OPS/OMS-ELS, San Salvador. 2001.

Durante la primera semana hubo poca coordinación y se hizo difícil la organización de las numerosas personas que allí se alojaron. Inicialmente hubo un gran desorden con la ubicación de los damnificados y sus tiendas provisionales, pues no se habían establecido lineamientos para su distribución en los terrenos disponibles. También fue difícil organizar a la gran cantidad de personas y organizaciones que trabajaban sin coordinación.

Debido a esta situación, para la atención de la salud se constituyó la Comisión Coordinadora de Salud del Albergue El Cafetalón, integrada por representantes de la Alcaldía Municipal, el MSPAS, el Batallón de Sanidad Militar, la Universidad de El Salvador (UES), el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS), el Ejército y la Secretaría de la Salud de México, Médicos Sin Fronteras, la Delegación del Ministerio de Salud del Perú, Plan Internacional y la Cooperación Alemana. En dicha Comisión se estructuraron las subcomisiones de saneamiento básico, atención médica, salud mental, vigilancia epidemiológica y alimentación y nutrición. De esta manera se logró reconocer la competencia de cada organismo y aprovechar sus capacidades.

Para atender el saneamiento básico y el abastecimiento de agua potable se construyeron, con madera y láminas de asbesto, letrinas portátiles y de foso, duchas, así como fosas por módulos de 5 letrinas. Se instalaron bateas comunes para el lavado de ropa o de utensilios de cocina y para el aseo personal. Para la disposición de desechos sólidos se ubicaron recipientes de basura en toda el área del albergue y fue recogida diariamente por el grupo de aseo. El manejo de desechos médicos se realizó por recolección diferenciada y para la eliminación de aguas grises se usaron las canaletas de las canchas, que fueron derivadas al alcantarillado público.

Tiendas de campaña erigidas en el

complejo deportivo El Cafetalón. (Foto: OPS/OMS, A. Waak)

El abastecimiento de agua segura para consumo humano fue provisto por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) mediante plantas potabilizadoras. Para el control de vectores se realizaron nebulizaciones periódicamente en la periferia del albergue y fumigaciones en contenedores de basura para reducir la presencia de mosquitos y moscas; también se llevó a cabo un control de animales domésticos.

Las acciones de promoción y prevención de la salud se efectuaron con la participación de inspectores sanitarios del MSPAS, estudiantes de medicina y ecotecnología de la UES y voluntarios del albergue, coordinados por una educadora en salud de Médicos Sin Fronteras. Sus actividades se orientaron al saneamiento básico, vacunación y detección y control de enfermedades transmisibles. Las medidas adoptadas en cuanto a salud mental fueron importantes. Se realizaron actividades lúdicas con la población infantil, se establecieron dinámicas grupales, visitas por grupo familiar, terapia de apoyo e intervención en crisis y se contó con la participación del MSPAS, la UES, la Universidad Centroamericana (UCA), Médicos Sin Fronteras y el Instituto de Protección al Menor.

La atención médica se suministró en consultorios de campaña durante las 24 horas en los primeros 15 días y, posteriormente, durante 12 horas. Se establecieron otros servicios, tales como sala para la asistencia de pacientes con síndrome diarreico, terapia respiratoria, atención odontológica, tratamiento quiropráctico y servicios de salud reproductiva. Con relación al suministro de medicamentos se instaló una farmacia en una carpa, a cargo de profesionales farmacéuticos del MSPAS y de la Facultad de Farmacia de la UES, quienes se encargaron del despacho, clasificación y ubicación de medicamentos.

La alimentación estuvo a cargo del ejército mexicano durante las primeras tres semanas, después de la iglesia bautista y, finalmente, de la Alcaldía de Nueva San Salvador y de los voluntarios que trabajaban en el albergue. Estudiantes y profesionales de nutrición de la Universidad de El Salvador (UES) colaboraron en la preparación de alimentos.

Los aspectos de seguridad fueron coordinados por la Alcaldía, la Policía Nacional Civil (PNC), las Fuerzas Armadas y los líderes de la comunidad. Se estableció un lugar de registro y censo, recepción y acopio de abastecimientos, cocinas y preparación de alimentos y el área de atención en salud. Se promovieron reuniones diarias con los representantes de los albergados, fortaleciendo la organización y control por sectores.

Las Delicias

Este albergue fue instalado en la colonia Las Delicias, en Nueva San Salvador. Lo coordinó la Alcaldía Municipal de Nueva San Salvador y el 17 de enero se habían censado 925 personas, que se alojaron en tiendas de campaña y toldos. La organización del albergue estuvo a cargo de dos concejales de la Alcaldía.

Para la atención de la salud se constituyó la Comisión Coordinadora de Salud y Saneamiento Básico del Albergue Las Delicias, conformada a su vez por las comisiones de: seguridad, alimentación-abastos, salud y logística. Las responsabilidades que se atribuyeron a los diferentes colaboradores fueron las siguientes: la atención médica a cargo de médicos voluntarios y el MSPAS; el saneamiento básico por parte del MSPAS y ANDA; educación en salud por personal de la Escuela Técnica de la Salud; salud mental bajo responsabilidad de la Universidad Dr. José Matías Delgado y finalmente, nutrición e higiene de alimentos a cargo del Ejército de Salvación de México.

Para atender el saneamiento básico y el abastecimiento de agua potable se construyeron, con láminas de asbesto o de aluminio, letrinas portátiles y duchas. Para la disposición de desechos sólidos se ubicaron recipientes de basura en toda el área del albergue y fue retirada diariamente por el grupo de aseo formado por las mismas personas del albergue. El abastecimiento de agua potable para consumo humano fue resuelto a través de burbujas de agua. Los medicamentos de este albergue fueron gestionados por los médicos voluntarios, los laboratorios y el MSPAS.

Lavandería y baños en el albergue

de Las Delicias, Departamento de La Libertad. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)

Al igual que en El Cafetalón, se instaló una bodega de farmacia, a cargo de un profesional médico, quien también realizaba acciones de prevención, como desparasitación de la población.

Este albergue se consideró como un modelo de funcionamiento por su orden, armonía y limpieza.8

8 La Prensa Gráfica, 20/01/01, pág.9, en Mora, Sergio. Nota técnica: El Salvador, la crisis sísmica de enero y febrero de 2001, BID-COF/CDR-CHA, República Dominicana. 2001.

Mercado pirata

Este albergue surgió de forma espontánea en Nueva San Salvador y estaba constituido por los vecinos que vivían en las cercanías y se habían quedado sin vivienda. La población atendida fue de 100 familias, aproximadamente 500 personas, con un alto porcentaje de niños. Este albergue tardó demasiado tiempo en organizarse y comenzó a recibir ayuda tardíamente. Muchos de los damnificados se mantuvieron durante tiempo prolongado como población flotante, que se movilizaba entre el refugio y sus viviendas. Posteriormente, el MSPAS le dio apoyo para la constitución de su directiva y les orientó para que manejaran la ayuda humanitaria.

Pinares de Suiza

Lo coordinó la Alcaldía Municipal de Nueva San Salvador con la participación del MSPAS, los voluntarios de la Universidad Dr. José Matías Delgado y el Ejército de Salvación; atendió a una población de aproximadamente 1.000 personas.

En este albergue se compartieron algunas de las experiencias y observaciones del albergue El Cafetalón.

Polideportivo de Ciudad Merliot

Lo coordinó la Alcaldía Municipal de Nueva San Salvador con la participación del MSPAS. Se caracterizó por tener una buena organización en la atención a los refugiados, recibiendo los alimentos de la empresa privada, bajo la inspección de técnicos del MSPAS y del Batallón de Sanidad Militar. Los refugiados, aproximadamente 800, recibieron atención oportuna en los aspectos básicos de salud.9

9 Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Rehabilitación y reconstrucción de los servicios de agua potable y saneamiento de poblaciones rurales de El Salvador. Unidad de Salud Ambiental de la Representación de OPS/OMS en El Salvador. San Salvador. 2001.

Club Banco Central de Reserva

Este albergue fue coordinado por el Ejército Salvadoreño. Atendió una población de aproximadamente 1.000 personas, que procedían principalmente de Comasagua, de las colonias Las Colinas y Las Delicias de Nueva San Salvador y cortadores de otras zonas del país, a quienes se trasladó desde sus lugares de origen. Hubo una coordinación efectiva entre el ejército salvadoreño, la Fundación para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), el MSPAS, el Batallón de Sanidad Militar y el ejército de Honduras. La alimentación - raciones completas - la proporcionó FUSAL. El Ejército preparó un paquete básico de alimentación para los damnificados una vez que desalojaron el albergue.

La sociedad civil

Unidos a las instituciones del Estado y a las brigadas internacionales, los voluntarios de la sociedad civil de El Salvador colaboraron en las labores de rescate y en la atención y movilización de los damnificados. La participación de las distintas iglesias y de las ONGs, tanto nacionales como internacionales, fue muy importante en la atención a la población en general y el sector privado colaboró con donaciones en efectivo y con maquinarias, equipo, personal técnico y obreros en las labores de rescate. La comunidad universitaria, profesores y alumnos de las universidades nacionales, principalmente de la Universidad de El Salvador (UES) y algunas privadas, participaron en diversas labores durante la fase de atención de la emergencia.

Las donaciones que llegaron al país procedente de los salvadoreños que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, fueron muy importantes. Sus aportaciones fueron tanto en efectivo como en productos necesarios para la atención de la emergencia.

Ante la solicitud de ayuda a la comunidad internacional que hizo el

Gobierno de El Salvador a través de su Cancillería, organismos internacionales y gobiernos amigos pusieron en marcha una gran variedad de acciones de asistencia humanitaria.

Los gobiernos y las sociedades civiles de la comunidad internacional respondieron inmediatamente a la solicitud de ayuda a través de las instituciones y empresas nacionales, los organismos internacionales y las ONGs. Durante la primera semana después de los sismos del 13 de enero y 13 de febrero llegaron cargamentos de diferentes países que incluían medicamentos, ropa, comida, bebida, equipos y maquinarias para ser distribuidos a la población. Las cuentas abiertas por los bancos recibieron el dinero en efectivo de donantes particulares en el exterior, que fue distribuido para la ayuda humanitaria y la atención de la población afectada. Llegaron brigadas de técnicos y profesionales del exterior y se enviaron maquinarias y equipos para apoyar las labores de atención de la emergencia en las zonas más afectadas.

Principales países que contribuyeron a la asistencia humanitaria por los sismos de enero y febrero de 2001 en El Salvador

|

Alemania |

Numerosas asociaciones y organizaciones no gubernamentales internacionales de socorristas, de médicos y de ayuda humanitaria estuvieron presentes y contribuyeron en la fase de atención de la emergencia.

El Gobierno solicitó oficialmente el apoyo del Sistema de las Naciones

Unidas, cuya respuesta para asistir al país fue inmediata. A través del coordinador residente del sistema de la ONU en El Salvador se movilizaron y viajaron a este país especialistas en desastres, epidemiólogos, ingenieros sanitarios, ingenieros estructurales, profesionales de la salud mental, expertos en salud pública y otros especialistas de las diferentes agencias del sistema.

El equipo de Manejo de Desastres de las Naciones Unidas, conformado por representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se reunía diariamente, con la participación del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre (UNDAC), bajo la dirección del coordinador residente de las Naciones Unidas en El Salvador.

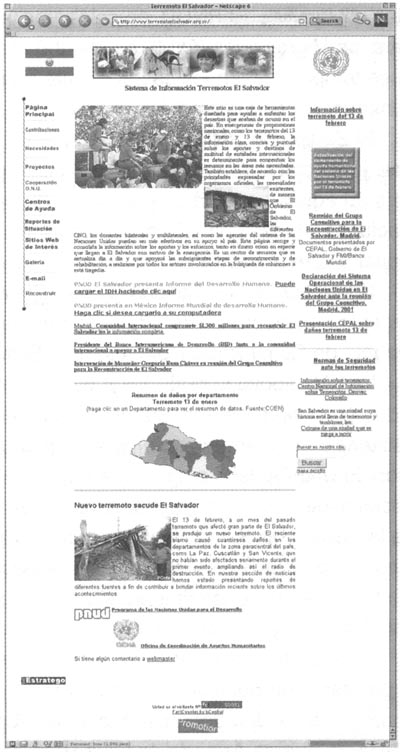

La ONU, a través del PNUD y de OCHA (la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), puso en marcha la página web www.terremotoelsalvador.org.sv, cuyo objetivo era: brindar “información clara, concisa y puntual sobre los aportes de multitud de entidades internacionales para concentrar los recursos en las áreas más necesitadas. También establece las necesidades existentes, de acuerdo con las prioridades expresadas por los organismos oficiales, de tal forma que El Gobierno de El Salvador, las diferentes ONG, los donantes bilaterales y multilaterales, así como las agencias del sistema de las Naciones Unidas pudieran ser más efectivos en su apoyo al país. Esta página recoge y consolida la información sobre los aportes y los esfuerzos, tanto en dinero como en especie que llegan a El Salvador con motivo de la emergencia. Es un centro de recursos que se actualiza día a día y que apoyará las subsiguientes etapas de reconstrucción y de rehabilitación...”.

OCHA actualizaba diariamente la página con los Informes de Situación preparados en la sede en Ginebra, usando la información generada por el equipo de la ONU en el país y complementada con la que enviaban países donantes y organismos internacionales. El sistema de información geográfica SIGCO se puso a la disposición del público para que pudieran obtener información actualizada, consolidada, detallada, validada y fácilmente accesible sobre la cooperación internacional (recursos humanos, materiales y financieros). OCHA manejó donaciones de los gobiernos de países europeos para la compra de productos y medicamentos para la atención de la emergencia. La página Web de OCHA www.reliefweb.int también quedó disponible para facilitar las donaciones.

El PNUD apoyó y financió las actividades de coordinación y logística para el manejo del desastre y puso al servicio de la comunidad nacional e internacional el Centro de Información de Emergencia. Asimismo, presentó una propuesta para la construcción de módulos básicos de vivienda, que podrían irse amplian do a lo largo del tiempo con el concepto de vivienda progresiva para diez mil familias. El PNUD, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se planteó atender a cuatro mil familias en albergues temporales, en los casos en que no se pudiera iniciar inmediatamente la construcción de los módulos básicos.

www.terremotoelsalvador.org.sv.

El Equipo de UNDAC brindó asesoría en evaluación de daños y necesidades, junto con los representantes de las agencias de la Naciones Unidas en el país. El equipo, además, ayudó a la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas con información sobre la respuesta de la comunidad internacional a este desastre.

Un equipo de los Cascos Blancos (voluntarios de las Naciones Unidas) de Argentina colaboró brindando asesoría para la instalación del Sistema de Manejo de Suministros Humanitarios (SUMA).10

10 Ver capítulo 8, sección SUMAy la organización de los suministros.

La FAO apoyó la realización de una evaluación exhaustiva de daños y pérdidas en el sector agropecuario y del medio ambiente, así como programas de asistencia de la emergencia para pequeños agricultores afectados por los sismos. El UNFPA llevó a cabo una misión rápida de análisis y valoración de las necesidades en salud reproductiva, asesoró al MSPAS en la puesta en práctica de las Guías de Salud Reproductiva en situaciones de Emergencia, a través del suministro de equipo y medicinas al servicio local responsable de salud reproductiva y sexual, e igualmente aportó - a través de dos servicios móviles - personal médico y de educación para la atención de las personas afectadas.

UNICEF llevó a cabo actividades de evaluación de daños. Puso en marcha el programa de potabilización de agua y estableció una comisión para verificar y controlar la calidad del agua que se estaba entregando, conjuntamente con ANDA, la Fuerza Armada, la Cruz Roja, Misión de Rescate Sueca y OXFAM. Se impulsó un plan de producción, transporte, almacenamiento y distribución de agua potable para las zonas afectadas, utilizando sistemas de equipo de agua proporcionados por Noruega. UNICEF hizo una aportación de jeringas para la campaña de erradicación del sarampión y proporcionó medicamentos pediátricos a las familias de las zonas más afectadas. También distribuyó utensilios de cocina y herramientas para la remoción de escombros y la reconstrucción de viviendas. Conjuntamente con el MSPAS, el PNUD, la OPS y el ISSS, UNICEF constituyó el Equipo de Trabajo en Salud Mental para la Emergencia (ETESAM) con el fin de capacitar a los maestros en temas de atención de la salud mental de los niños en las escuelas, en los hospitales y centros de salud, además de entrenar al personal sanitario de los departamentos más afectados para que se pudiesen prestar los primeros cuidados de salud mental.

El PMA, a través de sus programas de emergencia, y con el apoyo de la Cruz Roja Salvadoreña, adquirió y distribuyó raciones alimentarias familiares en las comunidades más afectadas. Equipos de logística de PMA de Honduras y Guatemala se movilizaron hacia El Salvador con el objeto de fortalecer sus actividades de socorro.

El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) participó en el equipo que realizó la evaluación de daños, coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó estudios sobre el impacto producido por los sismos en el empleo de trabajadores, especialmente en la industria de la maquila y en el ingreso de la población en todo el país.

El coordinador residente del Sistema de la ONU mantuvo también estrechos contactos de colaboración con los organismos financieros nacionales e internacionales y la banca multilateral de desarrollo, como fueron el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP), el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

11 La mayor parte de la información de esta sección fue tomada del Informe Terremoto físico y social: La cooperación técnica en salud de la OPS-OMS durante los terremotos de principios de 2001 en El Salvador realizado por la Representación de la OPS-OMS en El Salvador (Organización Panamericana de la Salud. 2001).

La OPS/OMS comenzó a colaborar con el gobierno de El Salvador inmediatamente después del primer sismo a través de las distintas áreas de cooperación técnica establecidas previamente con el MSPAS, con ANDA y con el COEN. Se conformó el grupo de Gerencia para manejo de desastres a cargo del representante, la administradora y los coordinadores de cada una de las áreas de trabajo en la Representación de El Salvador.

Se organizaron seis grupos para repartirse las tareas:

· El primero, servicios de salud, para evaluar el estado de los hospitales y unidades de salud y apoyar el reestablecimiento de los servicios. La OPS movilizó equipos de consultores nacionales e internacionales constituidos por ingenieros, arquitectos y otros profesionales que se dirigieron hacia los hospitales y unidades de salud afectados para apoyar su rápido reestablecimiento.· El segundo, vigilancia epidemiológica, apoyó el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de 20 enfermedades, especialmente dengue y cólera. Se realizaron acciones de capacitación (talleres y reuniones de trabajo, entre otros) orientadas al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, así como a la sistematización y análisis de la información.

· El tercero, alimentación y nutrición, contribuyó a vigilar la seguridad alimentaria nutricional en los albergues.

· El cuarto, medio ambiente y saneamiento básico, apoyó el control de desechos sólidos y la instalación de letrinas dentro de los albergues. En el ámbito comunitario, apoyó la evaluación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en las poblaciones afectadas y la asesoría para la dotación de viviendas saludables a los damnificados. La OPS diseñó un módulo sanitario para las nuevas casas que se iban a construir en coordinación con el vice-ministerio de vivienda. Se realizó una compra conjunta por parte de UNICEF, OPS/OMS, PNUD/OCHA y la Cruz Roja Salvadoreña de 1.000 letrinas.

· El quinto, salud mental, intensificó el programa nacional de salud mental que el MSPAS había iniciado unos meses antes y dio su apoyo a otras instituciones para dar atención psicológica a los afectados y a los equipos de rescate y atención.

· El sexto grupo, gerencia, apoyó al COEN en la activación del Sistema de Manejo de Suministros Humanitarios (SUMA)12 con la ayuda de las Fuerzas Armadas, las autoridades de salud y la unidad de desastres del MSPAS, para el manejo ordenado y transparente de las donaciones. El COEN, dada la cantidad de donaciones que llegaban a sus depósitos, no pudo absorber todo el trabajo con el personal que había preparado conjuntamente con la OPS en los últimos dos años y solicitó el apoyo de la OPS y de la ONG FUNDESUMA, quienes de forma inmediata movilizaron un equipo de apoyo internacional de voluntarios de SUMA procedentes de diferentes países.

12 Para mayores detalles sobre las acciones de SUMAy FUNDESUMAdespués de los sismos de El Salvador durante enero y febrero 2001, ver el capítulo 8.

La OPS/OMS, a través de su Programa Regional de Preparativos para Desastres y la Representación de El Salvador, hizo un llamado internacional para solicitar recursos financieros para la asistencia humanitaria, y movilizó un gran dispositivo de apoyo técnico al país. En las dos semanas siguientes al terremoto, además de todo el personal de la oficina local, había 42 expertos internacionales apoyando en la emergencia (especialistas en vigilancia epidemiológica, rehabilitación de infraestructura hospitalaria y laboratorios clínicos, control de calidad de agua, salud ambiental, control de vectores, salud mental y preparación para desastres).

La Representación instaló en su sede de San Salvador una sala de situación de la emergencia para hacer un seguimiento de la situación que se vivía en el país a través de la recopilación, análisis y difusión de la información producida por las diversas instituciones nacionales e internacionales que estaban trabajando activamente en las fases de atención y recuperación de las zonas afectadas por los sismos, especialmente en lo concerniente a la salud. Así, cuando ocurre el segundo terremoto, el sector salud y la OPS están en mejor posición para responder la embestida.

Aparte de los daños provocados a las personas, las viviendas y las estructuras, los expertos de la sala de situación actualizaban diariamente los datos sobre las enfermedades que debían vigilarse, como el dengue y el cólera, y la situación en los albergues. Desde la sala de situación se generan mapas, cuadros, gráficos, fotos, documentos e informes que fueron la principal fuente de información para el sector de la salud. Los informes diarios permitían brindar información permanente a los medios de comunicación y a los organismos de cooperación internacional y a los países donantes. La OPS/OMS también ayudó al MSPAS a montar una sala de situación en sus oficinas.

La OPS/OMS (junto a otros organismos internacionales y nacionales) apoyó al MSPAS en la elaboración de las Guías operativas para las actividades del sector salud en función de la emergencia del sismo del 13 de enero de 2001 con el objeto de coordinar y orientar las acciones del sector de la salud en las diferentes fases posteriores al desastre.

Un equipo de OPS formó parte del grupo de profesionales convocados y coordinados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para realizar la valoración de daños y conocer la dimensión de los efectos económicos de los sismos, y así solicitar la ayuda internacional para la rehabilitación y recuperación del país.

Funcionarios de la OPS se

reunieron con expertos de otros organismos para evaluar los daños y las

necesidades después de los terremotos. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)

En la etapa de reconstrucción, una de las áreas críticas fue (y es) la construcción de viviendas con los mejores criterios de calidad posibles. La OPS, junto al Ministerio de Salud, promovió el concepto de vivienda saludable - el VIVISAL - aceptado y adoptado por el ministerio de vivienda como modelo en las áreas rurales. En el anexo 7-1 de este capítulo se explica la interesante experiencia llevada a cabo en la Villa Centenario, una complejo de viviendas construido con el modelo VIVISAL.

Un gran número de voluntarios nacionales e internacionales de la Federación

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FIRC) colaboró en la distribución de alimentos, kits de higiene, agua, medicamentos, botiquines médicos y equipos de sutura, camas de campaña, colchonetas, tiendas de campaña, toldos de plástico, camillas plegables, sábanas, toallas y otros. Sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja brindaron su apoyo para reponer los materiales y equipos necesarios en los servicios de salud en general y bancos de sangre en particular. Junto a otras ONG participaron en la gestión de gran parte de los suministros de emergencia, medicinas y ropa que donaban los miembros de la sociedad civil de países extranjeros y fundaciones y organizaciones privadas integradas por salvadoreños residentes en el exterior.

Inmediatamente después de los sismos principales de enero y febrero, se produjo el desalojo y evacuación de varios hospitales y establecimientos de salud. En algunos casos se hizo de manera injustificada, o porque los daños provocados solo justificaban una evacuación parcial en las áreas más afectadas y no total de todo el edificio, o bien porque se tomaron dichas decisiones sin haber realizado previamente una evaluación adecuada de los daños.

La evacuación de muchos de estos edificios obligó a que se improvisaran bajo carpas, lonas u otros materiales módulos de atención de salud, que incluían servicios de consulta externa, atención de urgencia, hospitalización, salas de parto y otros servicios médicos especializados. Tanto las autoridades e instituciones - ONG o empresas privadas - nacionales como los donantes internacionales comenzaron a proporcionar carpas y otros materiales a los hospitales y se fueron poco a poco estableciendo “hospitales de campaña”. Fueron además varios los países que enviaron hospitales de campaña con equipamiento básico, e incluso personal especializado para su operación.

La gran cantidad de “hospitales de campaña” instalados después del impacto de los dos grandes sismos ayudó a llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre el impacto de los sismos en la infraestructura de salud. Fue un estimulo para que algunos países y agencias de cooperación decidiesen apoyar al sector salud, especialmente para mejorar las condiciones existentes en esas instalaciones improvisadas y en los hospitales de campaña. La ayuda permitió de hecho mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias, pero también contribuyó a que otros establecimientos tomaran la decisión (injustificada) de evacuar para recibir parte de la ayuda que estaba llegando al país.

Resulta de vital importancia visualizar el funcionamiento de un hospital de campaña dentro de una red de servicios de salud. Generalmente dichas redes ofrecen una gama de soluciones para readecuar el funcionamiento de la misma cuando una de sus instalaciones debe salir total o parcialmente de funcionamiento o bajar su nivel de resolución.

Es importante tener en cuenta que se tratan de facilidades temporales, que son desmontadas tan pronto como se cuente con otras facilidades que permitan prestar los servicios de salud con la calidad requerida, que pueden llegar por la adecuación de edificaciones existentes o la construcción de edificaciones provisionales de simple construcción, conocidos como hospitales temporales, que tendrán también un breve período de vida.

Una de las principales razones de la corta vida o funcionamiento de los hospitales de campaña es que las condiciones de saneamiento difícilmente responden a las estrictas medidas establecidas para las instalaciones de salud tradicionales.

En el caso de El Salvador los hospitales de campaña fueron establecidos tras la evacuación de los establecimientos de salud desalojados, o por el daño experimentado, o por el nivel de inseguridad que sentía el personal y los pacientes de ocupar la edificación dañada, aunque en la práctica, dichos daños no representaran riesgo para su vida o la estabilidad de la estructura. Sin duda el estado de salud mental del personal sanitario y de la población en general con posterioridad a los sismos, incentivaron la evacuación de los establecimientos de salud y el establecimiento de los hospitales de campaña.

Las evacuaciones en algunos centros sólo duraron algunas horas, en otros se extendieron por días o semanas, pero en los casos de los hospitales de Santa Teresa en Zacatecoluca, el San Rafael y el Hospital Nacional San Pedro de Usulutan, la evacuación - total o parcial - se prolongó por más de 8 meses. La mayoría de estos establecimientos eran hospitales de importancia vital para los departamentos o zonas más afectadas del país.

El personal de salud estaba reacio a volver a trabajar en las edificaciones, pero se fueron utilizando aquellas construcciones de baja altura (1 o 2 pisos), readecuando su uso original (guarderías infantiles, consulta externa, etc.) para prestar servicios como cirugías, recuperación, neonatología, urgencias, etc. que no era recomendable seguir prestándolos bajo las carpas o en los hospitales de campaña.

Hospital de campaña en el hospital

San Vicente. (Foto: OPS/OMS, A. Waak)

En otros casos, como el Hospital Nacional Rosales y el Hospital Santa Teresa, además de readecuar ambientes, construyeron obras provisionales para quirófanos y hospitalización.

Los hospitales de campaña se ubicaron en las áreas verdes, canchas deportivas, zona de estacionamiento con que contaba el hospital afectado. En San Salvador algunos servicios fueron instalados en las calles aledañas.

La mayoría de los hospitales de campaña que se establecieron sirvieron para reemplazar los servicios que prestaba el MSPAS. En el caso del ISSS (ya fuese en instalaciones que compartía con el MSPAS, o en las propias), se optó por redefinir su red de servicios de salud y referir la atención médica de los establecimientos dañados a los que estaban “sanos” y podían aumentar su capacidad resolutiva.

En base a la información disponible, gran parte de la ayuda internacional recibida para paliar los daños en la infraestructura de salud y permitir su recuperación inmediata, se centró en el apoyo al establecimiento de hospitales de campaña, y en menor medida a la construcción de edificaciones provisionales (hospitales temporales).

La comunidad internacional facilitó desde hospitales militares de campaña, hospitales móviles, carpas, equipo médico e industrial, suministros, personal médico, etc. A continuación se presenta una lista de los hospitales de campaña reportados en los informes presentados por los especialistas y por la prensa nacional.

|

País |

Descripción |

Ubicación |

|

Alemania13 |

Hospital de campaña |

Hospital Nacional San Pedro en Usulután |

|

Alemania14 |

Hospital de campaña de 60 camas con generador eléctrico |

Hospital de Cojutepeque en Cuscatlán |

|

Estados Unidos15 |

Hospital móvil e inflable |

Hospital San Rafael en Nueva San Salvador |

|

México16 |

Hospital de campaña, una ambulancia, un helicóptero y 55 brigadistas |

Hospital San Juan de Dios en San Miguel |

|

Perú17 |

Hospital móvil con capacidad para sesenta camas y equipado con todos los servicios médicos y 27 médicos especializados en diversos campos |

Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca |

|

Venezuela18 |

Hospital de campaña con unidad médico-odontológicasicológica y tres salas quirúrgicas |

Unidad de Salud de Verapaz |

13 Santana, Guillermo. Evaluación de daños en establecimientos de salud, 31 de enero 2001, [informe preliminar], OPS/OMS, Costa Rica. 2001.14 www.elsalvador.com.

15 Quaglia, J.P. y M.M. Baroni. 2001. Actividades realizadas por los consultores, [informe], PED/OPS-OMS, San José, Costa Rica

16 www.elsalvador.com.

17 Ibid.

18 Central America - Earthquake OCHASituation Report No. 12 página Web http://www.reliefweb.int.

Algunas conclusiones que se pueden destacar sobre el uso de los hospitales de campaña en esta emergencia son:

· Los recursos humanos y económicos se orientaron a establecer los hospitales de campaña, en vez de recuperar los establecimientos dañados.· Algunos de los establecimientos de salud afectados cayeron en abandono, no siguieron las labores de mantenimiento y recuperación, porque el personal de mantenimiento estuvo dedicado a satisfacer las demandas generadas por los hospitales de campaña.

· Se desmantelaron algunos servicios como quirófanos, laboratorios, hospitalización, etc. de los establecimientos originales para usar sus equipos (fijo y móviles) y mobiliario en los hospitales de campaña o en las nuevas instalaciones provisionales.

· En ciertos casos parte del personal y equipamiento fue trasladado a otros establecimientos de salud que no fueron afectados por los sismos.

· Las condiciones de saneamiento - abastecimiento de agua y disposición de excretas - representaban un riesgo adicional a la salud de los pacientes y personal de salud en los hospitales de campaña.

Basándose en la información proporcionada por algunas de las agencias de cooperación sobre los costos invertidos en el apoyo al mejoramiento de los hospitales de campaña, comparados con las estimaciones sobre costos de recuperación/rehabilitación de los edificios dañados realizadas por expertos, ambas cifras son comparables (aunque solo podrán ser corroboradas una vez que los hospitales efectivamente sean rehabilitados). Estas apreciaciones, junto a otras recopiladas durante la elaboración de este documento, deberían servir por un lado, para que los países afectados por un desastre reflexionaran sobre los criterios a utilizar para decidir si establecer o no hospitales de campaña, y por otro para que los países donantes y agencias de cooperación evaluasen mejor el uso y la promoción de los mismos en casos de emergencias similares a las de El Salvador.

Es necesario que los países de Latinoamérica y el Caribe cuenten, a la brevedad, con una herramienta adecuada para establecer criterios de análisis sobre el establecimiento de hospitales de campaña, estándares de calidad en la prestación de servicios en este tipo de instalaciones y procedimientos de atención que protejan la salud de sus ocupantes.

19 Basado en Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Salvador: Evaluación del terremoto del martes 13 de febrero de 2001. Addendum al documento de evaluación del terremoto del 13 de enero Sede subregional de la CEPAL. México, D.F. 2001.

La valoración de daños, realizada por el equipo de profesionales convocados y coordinados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) permitió a los organismos nacionales e internacionales conocer la dimensión de los efectos económicos de los sismos para así poder establecer los planes para la rehabilitación y recuperación del país. De igual manera, dicha valoración le permitió al Gobierno de El Salvador presentar, en la reunión del Grupo Consultivo del BID, realizada el 7 de marzo de 2001 en Madrid (España), su propuesta denominada Unidos por El Salvador: Plan de recuperación de los daños causados por los sismos del 13 de enero y 13 de febrero, y solicitar a la comunidad internacional fondos para la rehabilitación y la reconstrucción del país.

El equipo de especialistas coordinado por la CEPAL efectuó una evaluación económica global y pormenorizada de los daños directos e indirectos ocasionados por los terremotos en las zonas afectadas, identificando los sectores y áreas geográficas que por ser los más dañados debían ser objeto de tratamiento prioritario durante la etapa postdesastre. La suma total de los daños y pérdidas fue estimada en 1.603,9 millones de dólares. Bajo el concepto de donaciones se obtuvieron en la reunión de Madrid 300 millones de dólares y 700 millones como compromiso de préstamos para la reconstrucción, con lo que el Gobierno de El Salvador concluyó que la reconstrucción se efectuaría principalmente con recursos propios.

El informe de la CEPAL se realizó con el apoyo financiero del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP), la colaboración del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, el apoyo logístico del PNUD y en estrecha coordinación con el BID. El equipo de especialistas coordinado por la CEPAL estuvo conformado por funcionarios de la institución y expertos internacionales de diversas agencias de Naciones Unidas y de organismos e instituciones regionales. Se contó con asistencia de diversas instituciones nacionales, municipales y locales, de empresas de servicios públicos, de ONGs y de los medios académicos y científicos. Las instituciones y agencias del sistema de las Naciones Unidas que participaron fueron: el PNUD, la FAO, la OIT, la OPS/OMS, la UNESCO, y el PNUMA. De la misma manera, se unieron a la evaluación entidades regionales centroamericanas como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Consejo de Integración Social (CIS) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

1 La información de este anexo es un resumen del contenido del folleto publicado (a principios del 2002) por la oficina de la OPS/OMS en El Salvador sobre este proyecto.

La fase de reconstrucción en El Salvador supuso una oportunidad para dar un salto en la calidad de la vivienda y en el estilo de vida de los pobladores rurales, debido a que el Gobierno adoptó oficialmente el concepto de vivienda saludable propuesto por la OPS y el Ministerio de Salud. La solución conocida como VIVISAL pretende superar el modelo básico de las cuatro paredes, incorporando no sólo servicios básicos de agua potable, letrina, ducha, lavadero y cocina, sino un concepto amplio de entorno seguro y saludable, que implica educación sanitaria de sus moradores y la promoción de conductas higiénicas.

Utilizando este modelo de vivienda y entorno saludable la OPS, junto a los Ministerios de Salud y Vivienda, puso en marcha la construcción de un proyecto piloto de asentamiento humano rural que diera respuesta a 100 familias desamparadas por los terremotos. El complejó serviría para tres propositos: promover el concepto de vivienda saludable, demostrarlo en la práctica y convertirse en un campo experimental para enseñar a construir el modelo VIVISAL; segundo, ayudar a decenas de familias damnificadas con una nueva vivienda, y tercero, celebrar de un modo solidario los cien años de existencia de la Organización Panamericana de la Salud. De ahí el nombre de “Villa Centenario”.

El proyecto pudo ser impulsado gracias a las generosas donaciones de los Gobiernos de Italia, Suecia, Noruega, Reino Unido, Canadá y Bahamas, además de fondos de OPS para atender la situación provocada por los terremotos.

Arco de entrada de la Villa

Centenario. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)

El lugar apropiado se encontró, con el apoyo de la Alcaldía de Acajutla, en el Cantón Suncita del mismo municipio, disponiendo de 9 manzanas, que permitían el desarrollo de otras obras como un huerto familiar, una casa comunal, parque de diversiones, panadería, molino y otras iniciativas. El 14 de agosto de 2001 se firmó un convenio entre las instituciones que impulsaron este proyecto, asumiendo los siguientes compromisos:

· OPS: Construcción de 60 viviendas tipo VIVISAL-OPS diseñadas para el ámbito rural, completamente equipadas de sus artefactos sanitarios, lo mismo que la rotulación de la Villa y el pórtico de entrada al sitio. Desarrollo de programas de promoción de la salud y de educación higiénicosanitaria; establecimiento de un huerto comunitario; construcción de un parque, una casa comunal, un molino y panadería. Supervisión sanitaria.· Ministerio de Salud Pública: Atención médica y vacunación a las familias adjudicatarias de la Villa Centenario OPS. Supervisión en ingeniería sanitaria y apoyo logístico.

· Vice-Ministerio de Vivienda: Construcción de las 40 viviendas restantes2. Trazado de calles y construcción de las cunetas. Servicios de abastecimiento de agua segura y de electricidad comunal.

· Alcaldía de Acajutla: Acceso al área de construcción y puente para cruzar el río. Apoyo en la organización de la comunidad naciente. Adjudicación de los lotes y las viviendas a las familias damnificadas.

2 El Vice-Ministerio de Vivienda adjudicó la construcción de las 40 viviendas restantes a los Hermanos Maristas, quienes generosamente ejecutaron la obra. Aunque este tipo de viviendas es más urbano, es sanitariamente equivalente al modelo VIVISAL-OPS.

Un ejemplo de las viviendas

construidas en la Villa Centenario. (Foto: OPS/OMS, J. Jenkins)

Algunas de las recomendaciones realizadas por la OPS para garantizar el éxito del proyecto fueron:

· Fortalecimiento de la organización comunitaria y de la cohesión social.

· Mantenimiento de un programa de educación higiénica y promoción de la salud.

· Desinfección del agua de consumo con PURIAGUA y protección de la fuente.

· Mantenimiento adecuado de las letrinas aboneras.

· Disposición sanitaria de las basuras en sus recipientes y proyecto de compostaje.

· Plan de uso social de la casa comunal.

· Siembra ordenada de árboles, conforme el plan establecido.

· División entre las casas por medio de cercas vivas.

· Limpieza y orden de la parte posterior de la vivienda.

· Prohibición de animales domésticos en los terrenos de las viviendas.

A finales de febrero de 2002 estaban finalizadas todas las viviendas con sus obras sanitarias, las cunetas, el rotulado de las casas, que sigue el orden de los 100 años de la OPS, desde el 1902 hasta el año 2002, el rotulado de las avenidas dedicado a insignes médicos salvadoreños, el parque recreativo - Parque Centenario - la casa comunal - Casa Comunal La Salud Para Todos - el molino y la panadería. Se realizó un diagnóstico antropológico preliminar, se dieron cursos sobre la preparación de alimentos nutricionalmente mejorados, cultivos de huertos hidropónicos, y se contrató a la Asociación para el Desarrollo Humano (ADHU) para llevar a cabo un programa de educación higiénica y de promoción de la salud.

Sin embargo, para hacer realidad un asentamiento humano modelo en materia de salud y bienestar es necesaria que sus habitantes asuman conductas “saludables” hacia su entorno, en sus relaciones sociales y familiares, y en cuanto al uso y mantenimiento adecuado de sus viviendas y de los artefactos sanitarios. Sólo el comportamiento de todas y cada una de las familias podrá asegurar que esta villa sea un espacio humano propicio para recrear las condiciones de producción social de la salud.

|

|