Figure

La elaboración del programa de prevención y atención de emergencias y desastres aborda, sustancialmente, los aspectos mencionados anteriormente, así como otros que se señalan a continuación. Este capítulo tratará con mayor detalle lo relacionado con los planes operativos de emergencia.

Para mayor información sobre cómo trabajar sobre los temas de prevención y mitigación de desastres en sistemas de agua potable y alcantarillado, puede consultarse la bibliografía seleccionada que figura en la página 83.

|

Objetivo: Garantizar, en situaciones de emergencia y desastre, la menor incidencia posible en los servicios de agua y saneamiento, así como una respuesta eficaz, que contribuya a preservar la salud de la población. |

Por lo general, todas las empresas de servicios de agua potable y alcantarillado disponen de un esquema para la atención de las averías en tuberías y canales, daños generales sobre la infraestructura, falta de energía eléctrica, variaciones en la calidad y cantidad de los suministros de agua, etc. Este Plan puede calificarse como el primer nivel de intervención de la organización para emergencias, que lo convierte en la base fundamental para el desarrollo de acciones para la atención de desastres o emergencias mayores.

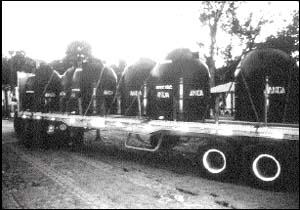

Distribución de agua potable en

caso de emergencia. Huracán Pauline, México, 1997

C. Osorio, 1997

Este primer nivel de intervención ha servido para dotar de cierta experiencia a las empresas de servicios de agua potable y saneamiento en la gestión de los desastres, una vez que éstos se han presentado.

La realidad demuestra que hasta el momento se ha dado mayor relevancia a las acciones de rehabilitación y reconstrucción, procedimiento que debe ser revisado y enriquecido con la puesta en marcha de planes para situaciones de emergencias y desastres, sin olvidar la necesidad de fortalecer las áreas que tienen que ver con los programas de mantenimiento preventivo de las estructuras y equipos, así como los procedimientos operativos y manuales que integren la experiencia de los funcionarios.

La administración para emergencias y desastres consiste en programas de planificación, organización, dirección, control, evaluación y capacitación de las actividades institucionales, humanas y operativas que, en conjunto, se deben desarrollar e integrar en la empresa. El objetivo es restablecer, en el menor tiempo posible, el servicio de agua potable y saneamiento a la población

Para iniciar el proceso administrativo en caso de emergencias y desastres será necesario decretar la alerta y reconocer oficialmente que se trata de un desastre. Apartir de ahí, las empresas deberán establecer los órganos funcionales que asuman tal responsabilidad, favoreciendo las condiciones de trabajo para las diferentes fases indicadas en el ciclo de los desastres y siempre dando importancia prioritaria a las actividades de prevención y mitigación.

Teniendo en cuenta que cada empresa deberá implementar las condiciones y capacidad de la organización de acuerdo con sus posibilidades y recursos, exponemos a continuación algunos elementos que pueden ser considerados como punto de partida:

1. Directorio de la empresa

2. Comité central de emergencia

3. Oficina o unidad de emergencias y desastres

4. Comité operativo de emergencia.

5. Sala de situación

6. Declaración de alertas y emergencia

Es el máximo organismo de la empresa o institución y el que dictará las políticas o estrategias y tomará las decisiones de alto nivel, en lo que respecta a emergencias y desastres. Dependiendo de la conformación de la empresa o institución administradora de servicios de agua y saneamiento, esta figura podrá ser una junta directiva, una dirección ejecutiva o una gerencia general.

La intervención de la dirección con mayor capacidad ejecutiva de la empresa será más eficaz y relevante en la medida que incorpore, bajo su dependencia, una unidad específica que atienda lo concerniente a las emergencias y desastres.

La forma de organización utilizada por la empresa de los servicios de agua potable y saneamiento determinará si los grupos que seguidamente se mencionan tienen carácter asesor o figuran en línea.

Además, se deberán tomar en consideración los organismos reguladores, los cuales pueden establecer políticas concernientes a las emergencias y desastres, de forma que garanticen un servicio de agua y saneamiento en situaciones de crisis. Las condiciones en que se deben prestar estos servicios estarán incluidos en los Planes de emergencia.

Funciones y responsabilidades:

· Dictar la política general de la empresa para afrontar situaciones de emergencia.· Avalar el nombramiento de la oficina o unidad de emergencias y desastres.

· Nombrar al comité central de emergencia.

· Aprobar el plan de emergencia y protocolo para la declaración de alerta y emergencia en el interior de la empresa.

· Declarar el estado de emergencia para la empresa.

· Solicitar a las autoridades gubernamentales pertinentes la declaración de emergencia del servicio, cuando la situación lo aconseje o justifique.

· Aprobar y apoyar las acciones antes, durante y después de la emergencia.

El comité central de emergencia es el órgano funcional responsable de planificar, organizar y dirigir los recursos humanos, materiales, económicos y las actividades relacionadas con mitigación, prevención, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en las situaciones de emergencias y desastres. Es un órgano básicamente decisorio que dependerá directamente del directorio de la empresa y asumirá el rol de máxima autoridad en situaciones de emergencia y desastres.

Conformación del comité

Este comité debe estar integrado, a ser posible, por los directivos de más alto nivel, así como por los responsables de las áreas operativa, administrativa, financiera, y otras unidades de la organización que tienen participación en las emergencias y desastres. Eventualmente, podrán ser invitados a participar profesionales de otras instituciones y sectores a fin de lograr la coordinación interinstitucional e intersectorial. En este comité deberán estar representadas al menos las siguientes áreas:

· Gerencia general de la empresa.· Jefes de las áreas de producción, operación y mantenimiento.

· Jefe del área administrativa-financiera.

· Jefe del área de bienes y servicios (suministros y transportes).

· Jefes de las áreas de desarrollo, obras e ingeniería.

· Jefe del área de planificación.

· Jefe del área de relaciones públicas de la empresa.

· Representantes de la comisión de formulación del plan de emergencia.

· Representante de la empresa ante los organismos de la defensa civil (en caso de no ser el mismo representante de la gerencia general)

· Encargado de la oficina o unidad de emergencia y desastres de la empresa.

La presidencia corresponderá a la máxima autoridad formal integrante de este comité.

Dependiendo del tamaño de la organización o complejidad del sistema, este comité central deberá reproducirse en las diversas regiones en que opere la empresa o en los distintos sectores, con el fin de ser atendidas por igual las emergencias regionales. En los casos en que esto sea necesario, los diferentes comités serán denominados comités operativos.

La relación de dicho comité con la defensa civil o comisión nacional de emergencia, en el que normalmente participan representantes de diversos ministerios, bomberos, policía, etc., es de suma importancia, sobre todo para las coordinaciones propias de las situaciones de desastres, por lo cual hay que asegurar la participación de un representante del sector de agua y saneamiento.

Funciones y responsabilidades

El objetivo del comité central de emergencia es la toma de decisiones que aseguren el suministro de agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, en el menor tiempo posible, tras el impacto de un evento adverso. Para ello, realizarán acciones en las diferentes fases del ciclo de los desastres.

Sus miembros deberán reunirse de forma periódica, al menos dos veces al año, según su programa de trabajo y, por supuesto, en condiciones especiales o situaciones de alerta y emergencia. Deberá, así mismo, conocer, discutir y aprobar las directrices generales para los trabajos de la unidad o grupo de formulación del plan de emergencia, que incluirán las actividades de mitigación, prevención y preparación.

Las funciones asignadas al comité central de emergencia dependen de la política de la empresa, sus características y organización. Sin embargo se pueden apuntar, de forma genérica, las siguientes:

· Declarar la situación de alerta, siguiendo lo establecido en el protocolo.· Integrar la oficina o unidad de emergencias y desastres.

· Dar seguimiento al proceso de formulación, preparación y aplicación del plan de emergencia.

· Coordinar con la oficina o unidad de emergencias y desastres el programa de trabajo a desarrollar.

· Vigilar el cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento permanente del personal en procedimientos de emergencia, tanto teóricos como prácticos.

· Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los recursos durante la emergencia.

· Establecer y mantener lazos de comunicación y coordinación con las entidades públicas que tengan la responsabilidad de tomar decisiones de emergencia, tanto en el ámbito local como nacional.

· Mantener contacto con las organizaciones privadas, tales como proveedores de equipos, productos químicos y tuberías, asociaciones profesionales y contratistas.

· Coordinar con los comités operativos de emergencia la atención de las emergencias y desastres.

· Apoyar las acciones de los comités operativos de emergencia, cuando los problemas ocasionados correspondan a estos niveles.

· Definir los procedimientos de comunicación, tanto hacia el interior como al exterior de la empresa.

· Aprobar y buscar la financiación para los Programas de prevención y mitigación.

A esta unidad le corresponde llevar a cabo, de forma permanente, las actividades internas de prevención, mitigación y preparativos para desastres, así como la coordinación con otras instituciones.

En algunas empresas del sector de agua y saneamientos, esta oficina tiene un espacio formal y permanente en el organigrama de la entidad, lo que permite mejorar los resultados en un menor plazo de tiempo. Cuando no se cuenta oficialmente con esta unidad, las funciones que se detallan a continuación deberán ser asumidas por las unidades de operación de las empresas o por otra unidad a quien se le asignen las mismas. En resumen, esta oficina es la ejecutora de los lineamientos elaborados por el comité central de emergencia.

Conformación de la unidad

La unidad de emergencias y desastres - en su defecto otra que cumpla la mismas funciones- deberá estar conformada por un coordinador que cuente con la asistencia de profesionales de las áreas de operación, mantenimiento, planificación y obras de ingeniería, principalmente. Trabajará como un comité técnico al cual se le asignen metas precisas, haciendo uso de la tecnología existente que requiera (por ejemplo, sistemas de información geográfica) y dispondrá de un presupuesto con el fin de que pueda realizar contrataciones de personal especializado para encargar aquellos estudios específicos que la empresa no pueda realizar por no disponer de personal especializado, tales como estudios de suelos, hidrogeológicos, estructurales, etc.

Por otra parte, esta Unidad deberá contar con la posibilidad de que se le asignen técnicos y profesionales a tiempo parcial encargados de labores específicas como, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidad de una planta de tratamiento, para lo que se requerirá la colaboración del jefe de planta, entre otros profesionales.

Funciones y responsabilidades

Su principal responsabilidad radica en la formulación, evaluación, control y seguimiento del programa de prevención y atención de emergencias y desastres. Para cumplirla deberá impulsar los análisis de vulnerabilidad de los componentes de los sistemas, dar seguimiento al programa y a la formulación de los planes operativos, así como llevar a cabo su evaluación periódica con el fin de garantizar que se encuentren actualizados. Para este trabajo se requiere una directa y estrecha coordinación con los comités operativos de emergencia.

Medida de emergencia instalación de

estructura para evitar caída de cenizas, protegiendo planta de tratamiento.

Erupción Volcán Pichincha, Ecuador, 1999

C. Osorio, 1999

Dependiendo del tamaño y características de la empresa, esta oficina puede trasladar responsabilidades a los comités operativos de emergencia.

Algunas de sus funciones principales son las siguientes:

· Coordinar con el/los comité(s) operativo(s) de emergencias la realización de los análisis de vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento.· Coordinar con consultores privados y universitarios el desarrollo de estudios de vulnerabilidad.

· Diagnosticar las necesidades de capacitación y entrenamiento sobre emergencias y desastres en toda la organización.

· Promover, junto a la unidad de capacitación de la empresa, las capacitaciones en los diversos temas, identificando el nivel de profundidad de los mismos.

· Coordinar con entes gubernamentales y universidades el apoyo para desarrollar las capacitaciones en la empresa.

· Disponer de la revisión y actualización periódica del plan de emergencia

· Disponer y hacer cumplir las acciones para contar con información sobre personal, logística, planos, diagramas, descripción de los sistemas, etc., que es necesaria para el análisis de vulnerabilidad y la formulación del plan de emergencia.

· Supervisar y evaluar el proceso de documentación de emergencias, a fin de actualizar el Plan de emergencia.

· Recopilar y documentar la información de lecciones aprendidas de diversas emergencias y desastres.

· Representar a la empresa ante organizaciones de protección/defensa civil.

Con respecto a la capacitación del personal de la empresa, indispensable para afrontar una situación de emergencia, el papel de esta oficina es preponderante. Uno de los puntos clave en lo relativo a emergencias y desastres es, precisamente, la difusión, capacitación y entrenamiento de los empleados, de manera que esta unidad - conjuntamente con el departamento de formación de la empresa- deberá preparar un programa de formación estructurado en diversos niveles de profundidad y diferentes áreas temáticas, para llegar a los distintos profesionales y técnicos con que cuenta la empresa.

Es importante que este programa de capacitación esté integrado en los objetivos, tanto empresariales como del Comité central de emergencia, lo que permitirá que no se perciba como una actividad ajena a las labores propias de la empresa.

Es frecuente y aconsejable incorporar en este proceso de capacitación a miembros de defensa civil y de los centros universitarios, sobre todo en aspectos especializados. Un caso especial dentro de este capítulo de formación deben ser las actividades de simulación y simulacros. Se pretende con este tipo de ejercicio revisar las condiciones de trabajo en equipo, pero sobre todo el análisis de toma de decisiones bajo un nivel determinado de presión.

Los simulacros son ejercicios que básicamente se desarrollan en el campo, donde, al igual que en las simulaciones, se plantean diferentes escenarios que permitan llegar a un objetivo determinado a través del cual se midan las reacciones de los participantes, especialmente en lo relativo a la toma de decisiones.

El Comité operativo de emergencia (de carácter ejecutor-operativo durante situaciones de desastres o emergencias mayores) está subordinado al comité central de emergencias a través de la unidad de emergencias y desastres de la empresa o, en su defecto, de la unidad de operaciones.

Dependiendo de las características y complejidad del sistema o de la empresa, pueden existir varios comités operativos, ya sea por sistema de abastecimiento y saneamiento o incluso por componentes del sistema. Por ejemplo, en un sistema de abastecimiento de agua potable puede constituirse un comité para producción y otro para distribución, con funciones diferentes en cuanto a los componentes pero complementarias en el sistema.

Los planes operativos de emergencia y la respuesta ante una situación de este tipo dependerán totalmente de estos comités operativos que, además, participarán de forma activa - junto a la unidad de emergencias y desastres de la empresa- en la formulación del programa de prevención y atención de emergencias y desastres.

La delegación de la autoridad a los diferentes comités durante períodos de desastres es esencial para el éxito de las funciones que deberán desempeñar.

Conformación

La conformación de los comités operativos de emergencia variará según las características de la empresa, ya expresadas anteriormente. En todo caso, deberá contar con una máxima autoridad del nivel técnico - operativo y estarán representados, entre otros, los responsables de las áreas de producción (planta de tratamiento y líneas de conducciones), control operativo, mantenimiento civil y electromecánico, administrativo y logístico.

Funciones y responsabilidades

El objetivo principal de los comités es elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

Otras funciones que debe desarrollar son las siguientes:

· Formular los planes operativos de emergencia.· Mantener actualizados los planes operativos de emergencia.

· Coordinar y dirigir la preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergencia en sus respectivos campos de acción, así como otras funciones designadas por el comité central de emergencia.

· Participar en el proceso de reconstrucción post-desastre, con el fin de garantizar la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas.

· Realizar o elaborar, con el apoyo de la oficina o unidad de emergencias y desastres, los análisis de vulnerabilidad y los programas de mitigación en los sistemas de agua y alcantarillado.

· Participar en la formulación del plan de emergencia de la empresa y colaborar con su actualización.

Para responder coordinadamente en la atención de una emergencia o desastre se requiere disponer de un espacio físico, conocido como sala de situación, que reúna características de seguridad y todos los recursos necesarios para garantizar un funcionamiento óptimo en los momentos más conflictivos y críticos.

Esta sala será el lugar de reunión del comité de emergencia y de todo el personal clave, desde donde se dirigirán las acciones pertinentes que permitan hacer frente a la emergencia. El mando de la sala de situación lo asume inicialmente el funcionario de mayor jerarquía, hasta que se incorpora la persona que preside el comité.

Esta sala puede ser el mismo centro de control del sistema en situaciones normales, aprovechando entre otras cosas la infraestructura de telemando y telecontrol, en caso de disponerse en el sistema.

Dependiendo de las condiciones de servicio que brinda la empresa, esta sala de situación toma carácter nacional y podrá contar con otras salas de situación para cada una de las regiones o sistemas en que se divide la empresa, por lo que lo expresado en este apartado deberá ser aplicable en cada una de esas salas de situación.

Centro de Operaciones de Emergencia

(C.N.E./C.R.)

R. Madrigal, 2000

Es importante que su ubicación sea estratégica para que permita el fácil acceso, comunicación y desplazamiento y sobre todo deberá asegurarse que no pueda verse afectada por el evento adverso. Además, deberá situarse anexa al centro de comunicaciones y estar equipada permanentemente con los siguiente elementos:

· Lista telefónica de los funcionarios claves de la empresa, así como los contactos fuera de ella.· Conexión a grupo electrógeno o de generación eléctrica por combustible.

· Equipo de radiotransmisión con el respectivo protocolo de comunicación y fuente de energía.

· Receptor de radio y televisión.

· Teléfono y fax.

· Conexión a Internet.

· Plan de emergencia y anexos.

· Archivo técnico y planos del sistema.

· Panel de control de operaciones o sistema de información operativa.

· Mesas de trabajo y reuniones.

· Equipo de cómputo y materiales de oficina.

· Provisión de alimentos.

· Juego de llaves de vehículos e infraestructura.

· Herramientas básicas.

· Información general y planos de los lugares de albergue, hospitales, centros de salud y otras dependencias e instalaciones estratégicas para el país.

Es recomendable que el plan de emergencia identifique dos salas de situación alternas, que estén debidamente equipadas conforme a lo anotado anteriormente. Estas salas de situación alternas podrán estar ubicadas en instalaciones de producción como, por ejemplo, plantas de tratamiento.

Las alertas pueden darse desde el interior de la empresa o pueden ser generadas por alguna institución gubernamental, ya sea de ámbito regional o nacional.

El estado de alerta es el período que transcurre desde el momento en que se declara la alerta y se inicia la movilización de recursos hasta que se produce el impacto. En estas situaciones es prudente establecer dos o tres niveles, dependiendo de la proximidad y certeza del impacto, y también es recomendable el uso de los diferentes colores para estas clasificaciones. Sin embargo, con el fin de que no se confunda con los estados de alerta de defensa civil, es posible utilizar otras clasificaciones.

Amanera de ejemplo, en la tabla 4 se presentan las alertas ante amenazas hidrometeorológicas, utilizadas por la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica.

Agua segura en albergues, Huracán

Mitch, Honduras, 1998

C. Osorio, 1998

|

Declaración de alerta y emergencia, SISMOS Declaración de alerta Al registrarse un movimiento sísmico, cuya intensidad supere el grado V de la escala modificada de Mercalli, se activa la alerta sísmica para todos los miembros del comité de crisis y de los comités operativos de emergencia de forma inmediata. Un signo que evidencia dicha intensidad es la existencia de cortes en el suministro de energía eléctrica. Declaración del estado de emergencia Objetivo: Activar los mecanismos de organización, coordinación y asignación de recursos, regulados en el Plan, mediante la declaración interna de emergencia. | |

|

Primera fase: |

Los subgerentes de las distintas zonas entregarán información concerniente al estado de los componentes del sistema, recopilada en la evaluación preliminar de los daños, que será expuesta al comité de crisis en un plazo máximo de 12 horas. En dicha reunión podrá declararse estado de emergencia en la empresa, parte de ella o de algún sistema, si el estado de daños es catastrófico. Dicha decisión corresponderá al presidente del comité de crisis, como fuera establecido en sus funciones y responsabilidades. Si el estado general de los componentes no es catastrófico después de esta evaluación preliminar, se continuará con la evaluación detallada para analizar nuevamente la situación, según se establece en la segunda fase. |

| | |

|

Segunda fase: |

Los subgerentes zonales expondrán en la reunión del comité de crisis la información recogida en la evaluación detallada de daños, para lo cual se tendrá un plazo máximo de dos días. Esta reunión se llevará a efecto tres días después de ocurrido el evento catastrófico y en ella se resolverá la declaración de emergencia de la empresa, parte de ella o de algún sistema. Dicha decisión corresponderá al presidente del comité de crisis, como fue establecido en sus funciones y responsabilidades. |

Dependiendo del impacto de los fenómenos sobre los sistemas, sean éstos de comienzo súbito -como los terremotos, inundaciones de alta pendiente, erupciones volcánicas, algunos tipos de deslizamientos- o de comienzo lento -como las sequías, inundaciones de planicie, degradación ambiental y deslizamientos- se generarán diferentes situaciones de alerta, por lo que el plan de emergencia deberá identificar en protocolos las formas de actuar para cada una de ellas. Estos protocolos deben ser aprobados por el directorio de la empresa y serán de conocimiento general.

Las declaraciones de emergencia o desastre externas a la empresa deben activar al comité central de emergencia.

No necesariamente deben ser coincidentes las declaraciones internas de la empresa sobre emergencias con las externas, que normalmente son dadas por municipios, defensa civil o comisión nacional de emergencias, etc.

En el caso de los fenómenos de comienzo súbito se da la activación inmediata del plan de emergencia, donde estará claramente definido el procedimiento a seguir. En cambio, para los fenómenos de comienzo lento es viable identificar diversas situaciones de alerta, que permitirán tomar medidas previas a fin de mitigar el efecto del fenómeno, tales como mantenimiento preventivo, capacitación y simulacros, orientación a los clientes, realización de convenios, etc.

|

Declaración de alerta y emergencia, LLUVIAS INTENSAS Cada subgerencia zonal se encargará de solicitar y analizar la información de pronósticos meteorológicos que permitan identificar los posibles efectos. Además, elaborará un informe donde se establezca el nivel de daños previstos y las obras necesarias, que será remitido a la gerencia de ingeniería y planificación. Para el período de invierno, el informe de pronósticos deberá entregarse, como máximo, el último día hábil del mes de abril. Para los deshielos se entregará el pronóstico de niveles de caudales antes del día 1 de diciembre. Declaración de alerta En función de lo previsto en estos informes, el gerente de ingeniería y planificación declarará el estado de alerta para algún sistema (o la totalidad de ellos) de agua potable y/o alcantarillado de la empresa, al tiempo que se toman las medidas necesarias para disminuir el impacto de las precipitaciones extremas mediante la decisión de llevar a cabo una parte o la totalidad de las obras propuestas. Declaración del estado de emergencia En la medida que se registren daños en los componentes del sistema (inundaciones, cortes de energía eléctrica, cortes de caminos, derrames en el suministro de aguas, etc.), los supervisores de producción y redes comunicarán las novedades al gerente de ingeniería y planificación quien, conforme a la información recibida, citará al comité de crisis. En dicha reunión se tomará la decisión de declarar la emergencia y empezarán a aplicarse todas la medidas dispuestas para dicha etapa (manejo de contratos de personal, servicios y adquisición de materiales). El estado de emergencia es el que sigue al impacto. Se declara cuando éste es inminente o, en el caso de los fenómenos súbitos, cuando ya ha ocurrido. La declaración de emergencia implica la integración del comité central de emergencia, de forma inmediata, y posibilitará las acciones de tipo legal, administrativas, logísticas y operativas transcritas en los diversos procedimientos establecidos previamente. |

Tabla 4

Comisión Nacional de Prevención del

Riesgo

y Atención de Emergencias (CNE), Costa Rica

Alertas

ante amenazas hidrometeorológicas

|

ALERTA |

DESCRIPCION |

ACCIONES |

RESPONSABLE DE LA ACTIVACION |

|

VERDE |

INFORMAR |

Informar Presidente y Junta Directiva de la CNE, |

Instituto Meteorológico Nacional |

|

AMARILLA |

ALISTAR EN: |

Informar Presidente y Junta Directiva de la CNE, |

Instituto Meteorológico Nacional Dirección de Gestión de

Riesgo. |

| |

Efectos Directos |

Informar Presidente y Junta Directiva de la CNE, | |

|

ROJA |

EVACUAR |

SIPE Activado, |

Instituto Meteorológico Nacional |

| |

Efectos Directos |

Evacuación masiva, | |

El objetivo de los planes operativos de emergencia es tener previsto, con todo detalle, las actividades que debe desarrollar cada uno de los integrantes y dependencias de la empresa inmediatamente después del impacto del desastre, con el fin de restablecer el servicio de agua potable y saneamiento en el menor tiempo posible, así como de dotar de agua a las poblaciones afectadas.

Los planes operativos de emergencia - que, como ya hemos señalado, forman parte del programa de prevención y atención de emergencias y desastres- tienen un carácter ejecutor en el área técnico operativo, ya que indican las acciones que cada empleado tiene que desarrollar. Contar con estos planes es decisivo en esos momentos en que los efectos de un impacto puede generar confusión o cuando no se dispone de todo el personal que se requiere.

Los planes operativos de emergencia deberán estar relacionados con una amenaza específica, considerando los diversos componentes de la empresa y las diferentes unidades existentes para la operación y mantenimiento de los sistemas. Así, la unidad encargada de la captación y tratamiento (producción) deberá disponer de planes operativos de emergencia frente a sismos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones y otras amenazas potenciales existentes en la zona de su ámbito de acción, al igual que las unidades encargadas del mantenimiento de los equipos electromecánicos, redes de distribución de agua potable o de recolección de aguas residuales, etc.

Estos planes operativos de emergencia tienen dos características definidas; la primera en función del tipo de amenaza, y la segunda según el tipo de trabajo a realizar en los componentes comprometidos frente a esa amenaza.

Por ejemplo, si se ha dado un deslizamiento que afecta el servicio de agua potable, con aparición de fugas en la red de distribución, las acciones a ejecutar tienen dos características, una de operación y otra de mantenimiento. Para evitar el desperdicio de agua, debido a las fugas en los sectores afectados por el deslizamiento, el personal de operación de la empresa deberá desarrollar acciones concretas como el cierre de válvulas, para dejar sin agua a los sectores afectados y procurando que la mayoría de clientes de otras zonas puedan contar con el servicio. Por otra parte, el personal de mantenimiento deberá proceder a una rápida inspección y, posteriormente, acometer la reparación de los sectores afectados para rehabilitar el sistema en el menor tiempo posible, siempre tomando las medidas de seguridad apropiadas para el personal involucrado.

En virtud de ambas características, el diseño del plan operativo comprenderá acciones previas, con todas las ventajas que esto ofrece (inclusive una posible simulación).

Estos planes deben contener instrucciones claras y precisas para cada una de las situaciones que se puedan presentar en una emergencia determinada, basados en los estudios de vulnerabilidad. Cada una de las amenazas que se estudie tendrá su correspondiente grupo de instrucciones, denominadas cuadernillos.

Uno de esos cuadernillos, por ejemplo, puede corresponder a las acciones a tomar en caso de un sismo en un determinado componente, con el cierre de las válvulas de salida de los tanques de almacenamiento. En él se precisaría qué tanques se deben cerrar, por nombre y ubicación, así como la descripción de las válvulas a cerrar, número y ubicación dentro del terreno. De ser necesario, se debe incorporar un croquis que ayude con la ubicación de las válvulas.

|

· El plan de operaciones de emergencia no debe ser un plan para hacer un plan. · El plan de operaciones no debe ser un proyecto de orientación organizativo con descripción de funciones y responsabilidades. Debe describir los objetivos y métodos de utilización de recursos para lograrlos. · El plan de operaciones debe determinar quién hace qué, dónde y cuándo, con los recursos y la organización existente. · El plan debe ser dinámico y actualizarse cada vez que los recursos, la capacitación del personal y la vulnerabilidad del sistema varíen. · El plan debe ser claro, conciso y completo. Las operaciones de emergencia no se deben sobredetallar. El plan será una guía de acción con especificación de algunos detalles importantes. · La realización de los planes estará básicamente a cargo de los funcionarios de planta de las áreas operativas, con experiencia y conocimientos necesarios, como pueden ser los operadores de plantas de tratamiento de agua potable y estaciones de bombeo, técnicos en calidad de agua, personal de mantenimiento de redes, personal de control operacional, etc. · El plan debe divulgarse ampliamente entre el personal. · El plan debe complementarse con las instrucciones para las acciones de más relevancia en caso del impacto de un evento adverso. |

· La principal característica de un plan de operaciones de emergencia es dotar de los mecanismos para que la toma de decisiones se efectúe de forma ágil y eficaz.· La activación del plan operativo de emergencia se realiza con la alerta o declaración de emergencia, según corresponda el caso.

· El plan operativo de emergencia deberá considerar los objetivos, estrategias y acciones para hacer frente a las situaciones de emergencia.

Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, se puede considerar el impacto de una inundación que provoca una disminución en la calidad de las aguas para abastecimiento. Si el objetivo de la empresa es suministrar agua de calidad potable, la estrategia adecuada sería suspender la conducción de agua con problemas de calidad a los tanques de almacenamiento y realizar una planificación para racionar el agua existente en los tanques, de manera que se pudiese disponer de agua por lo menos para el consumo básico de los pobladores hasta tanto la calidad del agua permita una distribución normal.

Este proceso, que parte de una toma de decisión en el ámbito empresarial y que considera los criterios técnicos y las restricciones existentes, deberá estar contenido en el plan de operaciones de emergencia de forma clara y precisa.

Cuando se va a preparar el plan operativo de emergencia es fundamental poder contar con el manual de procedimientos técnicos para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de la empresa. La inexistencia de este manual obliga a una tarea más ardua.

En el Plan operativo de emergencia se dispondrá de una serie de instrucciones para cada persona o unidades de la empresa, las cuales deberán ejecutar las acciones necesarias frente al potencial impacto de un evento adverso, incluyendo las evaluaciones de los sistemas. Presupone la participación de personal con mucha experiencia en el manejo y conocimiento de los sistemas.

Seguidamente en el cuadro 1, se presenta la estructura del plan operativo y dos ejemplos de instrucciones para un caso de sismo (Cuadros 2 y 3).

Cuadro 1

Estructura del plan operativo de

emergencia en caso de sismos.8

8 Cuaderno Técnico Nº37, Planificación para Atender situaciones de Emergencia en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, OPS,1993

Figure

Cuadro 2

Modelo para la activación del comité

operativo de emergencia9

Instrucciones de Operación

9 Cuaderno Técnico Nº37, Planificación para Atender Situaciones de Emergencia. OPS, 1993

|

Para: Activación del Comité operativo de emergencia |

|

|

Evento |

: Terremoto |

|

Acción |

: Acciones inmediatas |

|

Actividad |

: Conformación y activación del Comité operativo |

|

Responsable |

: Comité operativo de emergencia |

|

Activación del comité operativo de emergencia con todos sus miembros titulares o suplentes, que deben congregarse en la sala de situación. Los miembros que integran el comité operativo de emergencia son los siguientes: · Máxima autoridad del nivel técnico-operativo. En el caso de que algunos miembros se encuentren ausentes del centro de trabajo, deberán ponerse en contacto con la sala de situación y comunicar su ubicación y posibilidad de retorno. Fuera del horario de trabajo: En caso de existir autoridad de guardia en el momento del sismo, ésta deberá permanecer en la sala de situación y asumirá el comando de las acciones inmediatas hasta la llegada de un miembro de mayor jerarquía en el comité. Los otros miembros del comité deberán presentarse, con la mayor brevedad posible, en la sala de situación y, ante imposibilidad o demora, se comunicarán con el mismo. Consideraciones Generales Una vez integrado el comité operativo (en su totalidad o en parte), éste asumirá el comando total de las operaciones de emergencia y procederá con la Instrucción N°2 "Organización de las cuadrillas de emergencia". Asimismo, el presidente del comité operativo, o quien lo sustituya, deberá contactar con el comité central de emergencia y establecer una comunicación continua conforme a lo indicado en la Instrucción N°4 "Comunicaciones". Sala de Situación: Dirección completa, teléfonos, frecuencia y código del radio | |

Cuadro 3

Instrucciones para formación de equipos

de emergencia

Instrucciones de operación

|

Para: Organización de los equipos de emergencia |

|

|

Evento |

: Terremoto |

|

Acción |

: Acciones inmediatas |

|

Actividad |

: Organización de los equipos de emergencia, asignación de recursos y zonas de trabajo |

|

Responsable |

: Jefe de operación y mantenimiento (nombre y apellido) |

|

Lineamientos: La organización de los equipos de emergencia deberá hacerse de forma semejante a la utilizada en situación normal, salvo los grupos de evaluación de daños y control de calidad, que deberán estar integrados por personal capacitado y adiestrado para tales fines. 1. Los equipos básicos, que actuarán en el ámbito de jurisdicción de la unidad encargada del sistema de distribución, serán los siguientes: · Grupo de evaluación de daños (nombre del grupo, funcionarios que lo integran y turnos). Si el ámbito jurisdiccional es amplio y existe una sectorización para las labores normales de operación y mantenimiento, ésta deberá respetarse siempre que los recursos existentes y disponibles lo permitan. Esta sectorización se aplica a los grupos de distribución y rehabilitación. Los de evaluación de daños y control de calidad actuarán en función de un programa determinado, que será detallado en los cuadernillos correspondientes. 2. A continuación deberán describirse los límites de los sectores y las zonas que abarcan, que deben estar representados en el comité operativo. 3. La organización de los grupos de emergencia deberá ser detallada de forma concisa y de acuerdo con las actividades establecidas para cada una de ellos, considerando lo siguiente: · Actividad a efectuar. · Instrumentos para la realización de la actividad (entre ellos deberán incluirse los cuadernillos correspondientes, que serán la guía de actuación de los grupos). | |

A continuación se presentan algunos aspectos que deben ser considerados en la elaboración de las instrucciones para situaciones de emergencia de algunas de las áreas claves de la empresa de agua potable y saneamiento, que se verán involucradas en la respuesta al desastre, así como otros aspectos que deben formar parte de los planes operativos de emergencia.

En el área financiera deben desarrollarse diversas actividades, unas previas a la emergencia o desastre y otras posteriores.

Antes del impacto se deben revisar los procedimientos normales de forma que, garantizando la correcta utilización del dinero disponible, se pueda agilizar su utilización de manera rápida y efectiva, tanto para la adquisición de bienes como para el pago de servicios durante situación de desastres. Por ejemplo, si para emplear una determinada cantidad de dinero es necesario contar, en el trámite previo a la compra, con tres facturas "proforma", debería quedar estipulado que, en caso de emergencia, se pueda adquirir el bien o servicio directamente. Es decir, se aconseja disponer de un protocolo vinculado a la declaración de alerta o emergencia, con el cual se activen los procedimientos financieros para casos excepcionales.

En segundo lugar, después del evento deben darse todas las facilidades, - extremando también el control de los fondos disponibles - con el fin de disponer de los recursos económicos para las compras, alimentación del personal, contrataciones de equipo y maquinaria, etc.

Dependiendo de la localización de la emergencia y de las condiciones que se presenten, podría ser necesario que personal del área financiera se desplace al lugar más afectado, con el fin de apoyar en los controles presupuestarios y demás funciones.

En el área de bienes y servicios se deben tener identificados a priori posibles recursos (tanto internos como externos a la empresa) que podrían ser necesarios en situaciones de emergencia como, por ejemplo, personal, equipo, maquinaria. Asu vez, se deben agilizar los trámites de las contrataciones y adquisiciones de urgencia, así como el préstamo de materiales y recursos por parte de otras empresas. Un ejemplo frecuente de esta situación es el caso de los camiones cisternas, que pueden ser solicitados a otras empresas del sector o contratados en el sector privado, fijando con antelación un precio de conveniencia.

Al igual que se expresó para el área financiera, deben estudiarse los procedimientos a la luz de las vulnerabilidades presentes y ante el posible impacto en el sistema debido a emergencias y desastres, de modo que las acciones necesarias puedan realizarse con la mayor eficacia.

Corresponde al área de bienes y servicios prestar su apoyo a la parte operativa para establecer convenios o contratos con empresas particulares que brinden servicios necesarios, tales como constructoras y consultoras en el ramo de la ingeniería, que pueden proporcionar diversos recursos para atender la emergencia o desastre.

Adecuación de camión para

distribución de agua debido a falta de disponibilidad de camiones cisterna

durante los terremotos de El Salvador.

R. Saenz El Salvador, 2001

Las listas actualizadas de oferentes y los convenios firmados para atención de emergencias se convierten en un apoyo adicional que favorece la agilización de muchos problemas ocasionados por la emergencia.

Por otra parte, deberá contar con un inventario de vehículos y maquinaria en el ámbito de la empresa y fuera de ésta, con el fin de que en momentos de crisis esté en condiciones de proporcionar rápidamente estos recursos en las áreas que sean requeridos.

Es recomendable que dentro del plan operativo de emergencia, se incorporen las medidas a tomar durante situaciones de desastres para que se garantice que, en caso de presentarse una emergencia en horas no hábiles, pueda disponerse de los recursos de los almacenes y otras dependencias, a pesar de que las personas que habitualmente hacen su labor en éstos no estuvieran disponibles.

Afectación a bodegas de la empresa

de agua Tegucigalpa, Honduras, a raíz del huracán Mitch.

SANAA-Honduras, 1998

El aspecto de comunicaciones en las situaciones de emergencias y desastres es de suma importancia. Es conveniente dividir la comunicación en dos ámbitos, uno interno y otro externo a la empresa. Para ambos casos resulta importante definir los flujos y jerarquías de comunicaciones, de tal forma que no se produzcan interferencias, informaciones dispersas, difusas e imprecisas.

Como se indicó en el apartado referente a la conformación del comité de emergencia, es conveniente contar con un representante del departamento de relaciones públicas, con el fin de que ofrezca su asistencia en todo lo referente a la estrategia de comunicación: comunicados internos y contactos con los medios de información.

Comunicaciones internas

Las comunicaciones internas de la empresa obedecen a diferentes necesidades, por lo que deben identificarse los canales y vías de comunicación, así como escoger los momentos oportunos para hacer llegar la información necesaria.

Conforme avanza el proceso de formulación del plan operativo de emergencia, así como de los estudios de vulnerabilidad y programas de prevención y mitigación, debe brindarse la información pertinente. En este sentido, es oportuno utilizar mecanismos que ya se tengan establecidos en la empresa, como pueden ser las revistas divulgativas o técnicas, notas internas, reuniones de personal de planta, reuniones de jefaturas, etc.

Es necesario indicar que una vez que se disponga del plan operativo de emergencia -al cual se deberían sumar planes de evacuación de puestos de trabajo y recomendaciones de la unidad de salud ocupacional (riesgos de accidentes, vacunación, etc.)- debe ser comunicado a todo el personal de la empresa. Los recursos de la unidad de capacitación se convierten en un complemento de estas actividades.

Todo plan operativo de emergencia debe contar con la información pertinente, como la lista de los funcionarios, direcciones, teléfonos, etc., ya que se les tendrá que localizar con urgencia o comunicar los estados de alerta, en el caso que lo permita el evento adverso. Durante el impacto, además de estar establecido el procedimiento de comunicación interna y externa, deberá disponerse la información que la sala de situación necesita para su toma de decisiones.

Comunicaciones externas

Para las comunicaciones externas, al igual que para las internas, deben distinguirse claramente los grupos objetivo, entre los cuales están los proveedores, autoridades gubernamentales, empresas de servicios iguales o similares, medios de comunicación, usuarios del servicio y opinión pública en general.

Dependiendo de las situaciones, después de un desastre es necesario dar a conocer la información sobre en qué lugares se tendrá acceso al servicio, en qué días y durante qué horas. Para difundir estos mensajes se pueden utilizar diversas técnicas y medios, como pueden ser medios masivos de comunicación (radio, TV, periódicos) los megáfonos, los servicios religiosos, murales y pizarras en las comunidades, etc.

El representante del departamento de relaciones públicas será la persona que, junto al presidente del comité central de emergencia y miembros del directorio de la empresa, facilite declaraciones a la prensa, con el fin de que la información suministrada sea precisa. Contar con portavoces autorizados y solventes - con el apoyo puntual de técnicos y especialistas- es fundamental para garantizar que la información se proporcione con rigor, claridad y eficacia.

Normalmente, en estas situaciones de emergencia la prensa radiofónica, televisiva y escrita se convierte en uno de los mejores vehículos para distribuir la información, ya sea a través de comunicados pagados o bien a través de ruedas o conferencias de prensa.

Puede ser que durante un desastre el sistema de abastecimiento no se interrumpa ni se presenten problemas con el alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, la empresa no está aislada del entorno y es posible que le afecten indirectamente los efectos recibidos en otras empresas o instituciones, como por ejemplo el servicio eléctrico o las carreteras, por lo que el mantener las comunicaciones fluidas con otras entidades puede beneficiar la respuesta de la empresa administradora de servicio de agua y saneamiento.

En caso de desastre, es importante para toda empresa administradora de servicios de agua potable y alcantarillado el nivel de desarrollo de la coordinación con los diversos sectores, previa e inmediatamente después de un impacto. Esta tarea debe ser objeto de atención preferente antes que se presente un evento adverso, ya que esto facilitará mucho la coordinación posterior.

Los procedimientos de coordinación pueden ser intrasectoriales e intersectoriales. En el primer caso, atañen a relaciones con proveedores, contratistas, otras empresas sanitarias, comunidades, etc. El segundo, corresponde tal vez al de mayor volumen de actividad y se refiere a diversos ministerios (salud, obras públicas y transportes, energía y ambiente), defensa civil, fuerzas armadas, policía, municipios, hospitales, comunidades organizadas y otras instituciones esenciales.

Para llevar adelante las acciones de coordinación en este campo, es necesario establecer un programa de trabajo, cuyo paso previo es la identificación de las necesidades que tendrá la empresa administradora de servicios de agua y alcantarillado y, posteriormente, los requerimientos de otras empresas y organizaciones de los servicios de agua y saneamiento (hospitales, albergues, bomberos, etc.), por lo que es fundamental el intercambio de información.

Por ejemplo, la empresa de servicios eléctricos debe garantizar que otorgará prioridad, en caso de daños, a las líneas eléctricas por las que se suministra energía a las estaciones de bombeo y plantas de tratamiento.

De igual manera, se debe identificar y ordenar por prioridades las zonas de dotación de agua potable, como por ejemplo las áreas donde se encuentran ubicados hospitales, centros de salud, albergues y prisiones.

Posteriormente, se señalan los medios para llevar a cabo la coordinación según cada caso buscando que, en la medida de lo posible, exista constancia documental para cada uno de los eventuales desastres, de modo que se disponga de soluciones para una inmensa gama de escenarios que se puedan presentar. Uno de los aspectos que debe tomarse en consideración en la coordinación es el ordenamiento territorial, dado que las empresas de agua potable muchas veces deben abastecer zonas altamente vulnerables.

La participación de la comunidad dentro del plan operativo de emergencias tiene varias facetas, que se identifican seguidamente:

· La cooperación de la comunidad en la respuesta y rehabilitación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en forma solidaria con la empresa y como interesados directos, especialmente en sistemas rurales de agua potable.· Dentro de la organización de la sociedad civil y con representación ante municipios y otro tipo de organizaciones comunales.

· Organización de la comunidad para la distribución de agua durante la emergencia.

De una forma o de otra, siempre se debe ver a la comunidad como usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por lo que también es sujeto de formación y de información en diversos aspectos de las emergencias y desastres que alteran el servicio normal.

En un desastre es frecuente la necesidad de contar con personas de la comunidad, ya sea de forma organizada o individualmente, que apoyen diversas actividades, tales como ayudar en la ubicación de nuevas fuentes de agua, administración de puntos de distribución de agua, distribución de cloro, etc.

Cada región tiene características propias, por lo que es conveniente que se pueda analizar la idiosincrasia del lugar e incorporar, en el proceso de desarrollo de los planes de emergencia, a las fuerzas vivas locales y, al igual que se realizan convenios previos con la empresa privada, se alcancen compromisos con estos grupos comunales. Dentro de esta negociación, la comunidad debe ser capacitada y adiestrada, para lo cual la misma organización comunal puede contribuir en estas tareas.

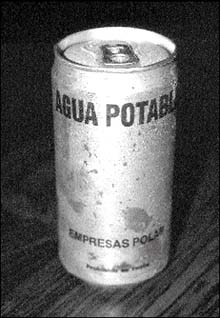

Coordinación y apoyo de la empresa

privada, para la distribución de agua, Venezuela, 1999

C. Osorio, 1999

|

|