Antecedentes y naturaleza de las hambrunas

Las hambrunas son las formas más severas de inseguridad alimentaria, durante las cuales la indigencia y la muerte ocurren en un espacio relativamente corto de tiempo. Por ello, la hambruna es vista a menudo como un evento agudo y discreto (1). Sin embargo, hay evidencia suficiente de que se requiere del desarrollo de un proceso a largo plazo de vulnerabilidad socioeconómica para que ocurra la hambruna (2). De hecho, el fenómeno indica fallas en el reconocimiento o la respuesta a una creciente inseguridad alimentaria en el tiempo. En épocas de hambruna, los trabajadores de salud pública han participado tradicionalmente en los esfuerzos reactivos de alivio para controlar la morbilidad y la mortalidad; se encuentran disponibles papeles potencialmente mayores para estos funcionarios en los esfuerzos proactivos con el fin de prevenir y mitigar las hambrunas (3). Aunque muchos de los factores subyacentes que llevan al incremento de la vulnerabilidad se relacionan con asuntos fundamentales como la estabilidad política y el desarrollo de políticas - aspectos que parecerían fuera del alcance de la salud pública - sería de ayuda, por lo menos en el proceso de abordaje de la vulnerabilidad a la hambruna, que los funcionarios de salud tomaran en cuenta esos factores fundamentales.

Si la hambruna es el resultado final de un largo proceso del incremento de la vulnerabilidad, la identificación de las oportunidades para la intervención precoz podría ser la mejor estrategia a considerar. El énfasis de este capítulo no estará en los esfuerzos de apoyo en el manejo de los procedimientos de campo durante la hambruna. Es más, este capítulo examinará los factores subyacentes que contribuyen al proceso que lleva a la hambruna y propondrá un papel más amplio para los funcionarios de salud pública en su prevención y mitigación. Dado que hay amplias variaciones en algunos de los términos relacionados con la inseguridad alimentaria, la tabla 15.1 muestra una lista de las definiciones comúnmente usadas al discutir estos asuntos (4,5).

Alcance e importancia relativa de la hambruna

Naturalmente, las imágenes dramáticas de la indigencia masiva y de la mortalidad asociadas con las hambrunas inducen a pensar en un desastre súbito. Este nivel de sufrimiento atrae la atención de los medios y, de ahí, los esfuerzos internacionales de apoyo. En realidad, las hambrunas sólo contribuyen en una pequeña parte al gran sufrimiento y mortalidad relacionadas con la inseguridad alimentaria. En muchos países en vías de desarrollo, grandes segmentos de la población sufren formas más leves de inseguridad alimentaria crónica que resultan en desnutrición y mortalidad y hacen que una parte principal del paquete de sufrimiento humano aumente por efecto de la inseguridad alimentaria (6). Las áreas con inseguridad alimentaria prolongada o recurrente son más propensas a las hambrunas cuando las condiciones empeoran. En las últimas cuatro décadas, se ha visto una tendencia a la disminución de la incidencia y magnitud de las hambrunas. Esta reducción ha sido el resultado del mejoramiento del nivel económico, la seguridad alimentaria y la capacidad para cubrir las regiones propensas (6). Aunque la tendencia general esté mejorando, las hambrunas relacionadas con conflictos armados e inestabilidad política aún son de común ocurrencia.

Tabla 15.1. Defininiciones de términos relavantes en hambruna

|

Seguridad alimentaria: acceso de todas las personas todo el tiempo a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. Hay tres dimensiones en su establecimiento - disponibilidad, accesibilidad y calidad. Inseguridad alimentaria: falta de acceso a suficientes alimentos. Hay dos tipos de inseguridad: crónica y transitoria. La inseguridad alimentaria crónica es una dieta continuamente inadecuada causada por la incapacidad para adquirir alimentos. Inseguridad transitoria: es una declinación temporal en el acceso del hogar a suficientes alimentos. A menudo es el resultado de una inestabilidad en los precios de los alimentos, su producción o los ingresos del hogar. Hambre: falta recurrente e involuntaria en el acceso a los alimentos. El hambre, con el tiempo, puede producir desnutrición. Inanición: severa deprivación alimentaria donde la ingestión energética no puede cubrir las necesidades básicas de la supervivencia a largo plazo. Desnutrición: hallazgos de deterioro, físicos o de laboratorio, como resultado de ingestión inadecuada de nutrientes. La desnutrición primaria se relaciona con la ingestión inadecuada de nutrientes incluyendo calorías o es el resutado de la inanición. La desnutrición secundaria está relacionada con un proceso de enfermedad que lleva a la incapacidad, ya sea, para consumir o para utilizar los nutrientes adecuados para las necesidades metabólicas. Hambruna: la forma más extrema de inseguridad alimentaria y, a menudo, el resultado de deterioro agudo en el acceso a los alimentos. La desnutrición y la mortalidad crecientes son las consecuencias usuales de la inanición masiva durante las hambrunas. |

Factores que contribuyen

La hambruna puede verse como una forma de desastre secundario a otros eventos desastrosos como las sequías y la guerra, los cuales también resultan en otras formas de desastre: desplazamientos y refugiados en masa. A la larga, esos eventos desastrosos están estrechamente ligados. Por ejemplo, las migraciones masivas y la concentración debida a hambrunas, también crean un medio de hacinamiento e inadecuado saneamiento que conlleva a un incremento en la prevalencia de enfermedades y contribuye a mortalidad y morbilidad adicionales. La estabilidad de las condiciones sociales, políticas y económicas son los determinantes de la inseguridad alimentaria y definen la capacidad de cubrimiento cuando la población es vulnerable como en una sequía. Factores de riesgo inmediato como guerras o sequías, se asocian estrechamente a esos factores fundamentales; las poblaciones más vulnerables son menos capaces de enfrentar un contratiempo y son más susceptibles a la hambruna. La inestabilidad política por sí misma, a menudo resulta en conflictos armados o contiendas civiles, que pueden causar hambruna directamente. En general, las mayores incidencias de hambruna se pueden atribuir ya sea a la falla en la producción de alimentos o a la falta de acceso debido al conflicto. Se examinarán ejemplos específicos en este capítulo.

Factores que afectan su ocurrencia y severidad

Factores naturales

Los desastres naturales como las severas sequías o las inundaciones que afectan los sembrados y la escasez de alimentos, son quizá las causas más conocidas de hambruna. Otros factores naturales reconocidos son los ciclones y la destrucción de cultivos por langostas o por enfermedades de las plantas. De lejos, las sequías severas y recurrentes han sido las causas inmediatas de hambrunas observadas en Africa. En años recientes, Bangladesh ha sufrido varias hambrunas asociadas con inundaciones y ciclones. La famosa hambruna de papas en Irlanda en 1862 fue el resultado de una enfermedad viral del tubérculo. Con el tiempo, con el incremento de la capacidad global de producción y distribución de alimentos, estos fenómenos debidos principalmente a factores naturales o fallas en agricultura se han tornado menos frecuentes (6). En épocas recientes, las hambrunas únicamente debidas a desastres naturales son la excepción más que la regla. Parece que la falta de capacidad o de buena voluntad de parte del gobierno para manejar competentemente el déficit de alimentos es un ingrediente esencial de la ocurrencia de la hambruna disparada por los desastres naturales. Por esta razón, hay un fuerte componente de la acción humana en las hambrunas resultantes de los desastres naturales.

Hay casos bien documentados en los cuales grandes déficits alimentarios, cuando se manejan adecuadamente, no resultan en hambruna. Se han abortado grandes hambrunas en India (1967), Kenia (1984/85) y Botswana (1982/87) (7,8). El ejemplo más reciente en el cual se evitó una hambruna fue en la severa sequía de Africa del sur en 1992, sequía que afectó virtualmente a todos los países de la región. Las tasas de caída de las cosechas fueron cercanas al 80% en algunas de las áreas más severamente afectadas (9). Dada la cooperación regional y la asistencia externa en forma de embarques y distribución de granos, la hambruna se evitó aunque hubo consecuencias económicas significativas debidas a la falta de cosechas y a la compra de los granos (10). En esencia, la hambruna debida a desastres naturales puede ser, y a menudo lo es, mitigada, aunque el nivel de escasez de alimentos sea severo y extensa la zona afectada. Cuando la hambruna es atribuida a un factor natural, es más probable que el evento natural sea simplemente el disparador entre muchos factores contribuyentes, más que su causa principal.

Factores generados por el hombre

Sobre la base de un análisis de las mayores hambrunas que han ocurrido en el presente siglo, parece que la falta de acceso a alimentos por parte del total de la población o de un segmento de ella es un factor predominante. Los problemas de acceso se pueden ver en su más amplia extensión como problemas generados por el hombre (11). Hay dos aspectos relacionados con factores generados por el hombre. Uno es que los factores subyacentes llevan a la pobreza y la inseguridad alimentaria, poniendo en mayor riesgo a ciertas comunidades (2). Otro aspecto es que la situación sociopolítica a menudo crea hambrunas o desmejora la capacidad para responder ante la ascendente inseguridad alimentaria (6).

En el primer caso, la pobreza de base crea ciertas áreas crónicamente inseguras en alimentos y bajo constante amenaza de hambruna recurrente. Los países de Africa occidental en la región del Sahel (Burkina, Chad, Malí, Mauritania y Nigeria) se citan a menudo como ejemplos donde el balance entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos es marginal aun durante las épocas buenas y se torna desastroso cuando la región se enfrenta a una calamidad natural (12). Una revisión detallada de los factores relacionados con las políticas económicas o de desarrollo que llevan a una vulnerabilidad elevada para la inseguridad alimentaria escapa al interés de este capítulo; sin embargo, en esencia, la pobreza y el subdesarrollo son factores fundamentales para la inseguridad alimentaria crónica y la mayor vulnerabilidad a las hambrunas.

Esos factores generados por el hombre crean a menudo barreras para el acceso a los alimentos y quizá son los aspectos más trágicos de las hambrunas. Infortunadamente, este aspecto parece ser más la regla que la excepción en todas las situaciones recientes. En los 90, todas las hambrunas reportadas (Angola, Etiopía, Liberia, Mozambique, Somalia y Sudán) tenían una cosa en común: el conflicto armado (6). La ‘guerra del hambre’ como se ha llamado, no solamente puede ser la causa primaria de la hambruna sino que puede hacer difíciles los esfuerzos de ayuda y empeora el sufrimiento y la mortalidad. Las hambrunas recurrentes en el cuerno de Africa (Etiopía, Somalia y Sudán) en años recientes se pueden atribuir a las guerras o al conflicto civil en una zona de inseguridad alimentaria crónica a menudo exacerbada por los factores naturales. El bloqueo de alimentos y el uso de alimentos como arma también crean problemas para el acceso. Los ejemplos de este tipo de hambrunas generadas por el hombre pueden ser vistos en pocas hambrunas que han ocurrido en Europa en este siglo, inclusive el cerco de Leningrado en 1941 y la hambruna de Alemania en 1944. Los trastornos de la producción agrícola causados por la guerra fueron la causa primaria de la hambruna de Kampuchea en 1979, Mozambique durante los 80 y el sur de Sudán en los 90. El impacto disociador de la guerra va más allá de la producción agrícola. Interfiere con la distribución y con otras actividades que generan ingresos. De ahí, se reduce tanto la disponibilidad como el acceso a los alimentos. Bajo tales condiciones, la intervención armada es a menudo necesaria para la seguridad básica de los esfuerzos de apoyo. Cuando la guerra es la causa primaria de la hambruna, el suministro de seguridad a través de las intervenciones armadas puede ser la manera más efectiva de evitar las consecuencias desastrosas de la hambruna (13). Infortunadamente, dadas las restricciones políticas o la falta de interés nacional, el practicar intervenciones militares con propósitos humanitarios es una vía difícil. El retraso o la falla en la intervención probablemente contribuyan a una mayor morbimortalidad.

Aunque la caída en la producción de alimentos y la falta de disponibilidad, comúnmente se citan como las principales causas de hambruna, cuando la población carece de los recursos para comprar o intercambiar alimentos, el hambre y la indigencia pueden ocurrir aun si éstos se encuentran ampliamente disponibles. Un análisis detallado de las grandes hambrunas en la historia reciente, encontró que la falta de acceso a los alimentos o la distribución irregular fue quizá su mayor causa (11). En respuesta a las recurrentes hambrunas y a la inseguridad alimentaria crónica de la región Sahel de Africa, una revisión detallada por parte de la Comisión Independiente sobre Asuntos Humanitarios Internacionales concluyó que los errores generados por el hombre pesaron más que los factores naturales en las hambrunas recurrentes (12). La hambruna severa en el sur de Somalia en 1993 es un ejemplo donde los intensos conflictos civiles entre los grupos locales no solamente causaron en forma directa la reducción en la disponibilidad y el acceso sino que, además, paralizaron cualquier esfuerzo por mitigarla y tornó una escasez de alimentos relacionada con la sequía en una hambruna completa. Desde la perspectiva de la prevención y la mitigación de hambrunas, algunos de los factores contribuyentes generados por el hombre, como la pobreza y la guerra, priman sobre los naturales. Puesto que esos factores involucran acciones económicas, políticas y algunas veces acciones militares, son más complejos que los asuntos de manejo relacionados con el apoyo en alimentos de las operaciones de respuesta a tales hambrunas.

Impacto en la salud pública de la hambruna: perspectiva histórica

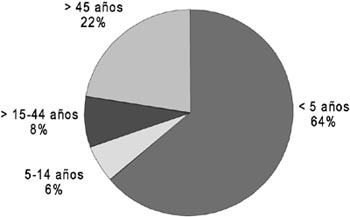

Por definición, una hambruna se caracteriza por una morbilidad y una mortalidad altas relacionadas con la indigencia y la enfermedad. Al lado de la mortalidad, la desnutrición es el indicador más comúnmente usado para medir la severidad de la hambruna. Desde el punto de vista epidemiológico, la desnutrición y la mortalidad son dos índices que requieren diferentes procedimientos de abordaje. En realidad, esos dos eventos son inseparables. Las personas desnutridas tienen mayores probabilidades de morir por tener mayor susceptibilidad a las enfermedades; al mismo tiempo, los signos físicos de la desnutrición son indicadores tardíos de la indigencia y de la enfermedad (14). En general, hay disturbios severos en cada aspecto de la sociedad antes y durante la hambruna; la desnutrición y la muerte son solamente parte de ese amplio espectro de disturbios. Los principales eventos en salud de la hambruna de 1993 en el sur de Somalia fueron documentados por el Grupo de Política en Refugiados en un análisis detallado (figura 15-1) (15). La cronología de los eventos mostró que los disturbios relacionados con el conflicto civil y la inseguridad alimentaria se iniciaron en 1991; sin embargo, no fue sino hasta el final de 1992 que el sufrimiento y la mortalidad alcanzaron un nivel que atrajo la atención internacional.

Entre los indicadores de salud, el del estado nutricional es de utilidad en los esfuerzos necesarios para manejar situaciones relativamente avanzadas de inseguridad alimentaria, así como para documentar la hambruna ya instalada. Los índices más comúnmente usados para establecer el estado nutricional en estas situaciones son la relación peso/talla para los niños y el índice de masa corporal (IMC) para los adultos. Los bajos índices demuestran debilitamiento o reciente pérdida significativa de peso.

Figura 15-1. Cronología de los

eventos relacionados con la salud durante la hambruna de 1991 en el sur de

Somalia. El comienzo de los disturbios que llevaron a una inseguridad

alimentaria severa, empezó en 1991, aun cuando la hambruna no recibió atención

internacional sino hasta finales de 1992 (cortesía de S. Hansch, Refugee

Policy Group).

La correlación entre la mortalidad individual incrementada y el enflaquecimiento está bien establecida (16). Una revisión por Pearson de varias poblaciones desplazadas también demostró una fuerte asociación entre la prevalencia de enflaquecimiento y la mortalidad (figura 15-2) (3,17). Por esta razón, un reciente grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud recomendó la creación de una tabla de clasificación para reflejar la severidad del problema de desnutrición sobre la base de la relación peso/talla (tabla 15-2) (18). El propósito de esa tabla es prestar atención sobre el hecho de que los niveles de prevalencia entre 5 y 10% indican un serio problema, dado que en el mundo la prevalencia de enflaquecimiento de los menores de 5 años de edad durante las épocas sin emergencia es menor de 5%. Una prevalencia mayor de 10% puede indicar una situación extremadamente severa. Aunque se piensa que el enflaquecimiento severo es una observación común durante las grandes hambrunas, no es siempre posible el abordaje epidemiológico de la extensión de la desnutrición severa. En años recientes, en la hambruna de Somalia, se documentó una tasa de enflaquecimiento de 10 a 35% (19).Y una sorprendente tasa de 75% se documentó en el sur de Sudán en 1993 (20). Es bueno anotar que una alta tasa de desnutrición severa o enflaquecimiento no es específica de la indigencia; puede también ser la consecuencia de una alta tasa de enfermedad diarreica entre las poblaciones desplazadas. Por ejemplo, en la crisis de refugiados kurdos en 1991 y ruandeses en 1994, se observaron altas tasas de enflaquecimiento y mortalidad aparentemente sin una significativa escasez de alimentos (21,22).

Figura 15-2. Asociación de la

tasa cruda de mortalidad con la prevalencia de adelgazamiento (bajo peso para la

talla) de niños menores de 5 años de edad con base en la información de 41

campos de refugiados (3,13).

Fuente: MMWR 1992

Tabla 15.2 Tabla de decisión para definir la severidad de las situaciones de emergencia con base en la prevalencia del bajo para la talla de los menores de 5 años.

|

Clasificación de la severidad |

Prevalencia de adelgazamiento |

Promedio de peso para la talla, prueba Z |

|

Aceptable |

<5% |

-0,35 o mayor |

|

Pobre |

5 - 9% |

-0,36 a -0,65 |

|

Serio |

10 - 14% |

-0,66 a -0,90 |

|

Crítico |

15% o más |

-0,91 o menor |

Las medidas antropométricas, como la relación peso/talla y el índice de masa corporal, no suministran información específica sobre la naturaleza de la desnutrición. Durante la hambruna, especialmente cuando hay desplazamientos masivos, la causa de la desnutrición puede ser primaria (falta de ingestión) o secundaria (por enfermedad). En todas partes, las contribuciones de esos dos factores principales son difícilmente separables ya que los desnutridos tienen mayor susceptibilidad de enfermar, situación que, además, puede empeorar aun más el estado nutricional. Desde el punto de vista de la intervención, la distribución de alimentos y el control de enfermedades son igualmente importantes para reducir la morbilidad y la mortalidad (3).

El déficit energético y la pérdida de peso o el enflaquecimiento son los signos de desnutrición más aparentes y son rutinariamente monitorizados por los funcionarios de salud pública como medida de severidad y hambruna avanzada. Menos aparente, pero a menudo coexistente con el déficit de energía, es la desnutrición de micronutrientes debida a la pobre calidad de la dieta (23,24). Las deficiencias de vitamina A y hierro, comunes en el mundo entero aun en tiempos sin desastres, empeoran con ellos. La deficiencia de vitamina A tiene una fuerte influencia sobre la mortalidad por sarampión si ocurre una epidemia (25) y la anemia severa por deficiencia de hierro incrementa el riesgo de mortalidad materna y en la niñez (26). En años recientes, entre poblaciones desplazadas por hambruna, han ocurrido epidemias de enfermedades causadas por otras formas de deficiencias de micronutrientes (pelagra por deficiencia de niacina, escorbuto por falta de vitamina C y beriberi por deficiencia de tiamina) (24). En gran medida, tales epidemias estuvieron relacionadas con la deficiencia de nutrientes en las raciones distribuidas (23).

Mortalidad

Históricamente, las grandes hambrunas estuvieron marcadas por el número de personas que perecieron. En casi todos los casos, los estimativos de mortalidad fueron inexactos por varias razones, incluyendo la influencia del aislamiento y la negligencia que llevaron a la falta de acceso a los alimentos. Esos factores continúan haciendo que no sea posible establecer apropiadamente la magnitud de la mortalidad relacionada con las hambrunas. La respuesta a la hambruna a menudo resulta de reportes de excesiva mortalidad por parte de los medios informativos (6). Aunque el exceso de mortalidad es un evento tardío de la extrema inseguridad alimentaria, su reconocimiento es crítico para los esfuerzos nacionales e internacionales de apoyo. A diferencia del abordaje del estado nutricional, el cual se puede hacer mediante estudios transversales, el de la mortalidad es más difícil y requiere encuestas retrospectivas o el establecimiento de un sistema de recuento permanente de muertes. Boss y colaboradores (19) revisaron recientemente los asuntos relacionados con la necesidad de una aproximación más estandarizada para el abordaje nutricional y de mortalidad sobre la base de la experiencia de la hambruna de 1993 en el sur de Somalia.

Una revisión de recientes hambrunas, conducida por Hansch, estima que, aun cuando las muertes por hambruna han venido declinando en las ultimas décadas, por lo menos han ocurrido 250.000 y aún ocurren anualmente en los 90 (27). Históricamente, la hambruna más severa de este siglo fue la ocurrida en China entre 1959 y 1962. Esta catástrofe, que cobró alrededor de 26 millones de vidas, estuvo relacionada con una política agraria y social desastrosa llamada el ‘gran salto hacia adelante’ (28).

Implicaciones en la salud pública y estrategias de prevención

La prevención primaria de la hambruna debe tomar lugar a niveles global y regional, así como en los sistemas políticos y económicos. La prevención secundaria - para evitar la morbilidad y la mortalidad elevadas - toma la forma de manejo de situaciones de vulnerabilidad ante circunstancias de mayor riesgo, como la migración de poblaciones o las caídas en la producción de alimentos. La última fase de un esfuerzo de salud pública hacia la prevención de la hambruna es el control del daño mediante operaciones de apoyo en el campo para auxilio alimentario y servicios de salud pública.

Infortunadamente, la primera fase de prevención se debe llevar a cabo a un nivel político que no es del dominio habitual de las operaciones en salud pública. Los funcionarios de salud pública pueden influir de una mejor forma al suministrar información confiable a los niveles decisorios y al promover reformas y acciones que puedan llevar a una reducción en la ocurrencia de las situaciones propensas a hambrunas. Quizás el papel más efectivo de los funcionarios de salud pública está en mejorar la capacidad de mitigación de la hambruna contribuyendo a la alerta temprana y a la intervención oportuna. El énfasis tradicional en salud pública sobre el manejo en campo de las poblaciones desplazadas y afectadas por hambrunas es ‘muy pequeño y muy tardío’. La hambruna es una horrible realidad que continuará ocurriendo y se necesitan respuestas más adecuadas y oportunas así como operaciones de campo más coordinadas.

Medidas de prevención y control

La mitigación de la hambruna - el reconocimiento de las condiciones previas y la adopción de acciones para prevenir el inicio y el establecimiento del evento - es quizás la actividad más factible y apropiada. El reconocimiento de un área de creciente vulnerabilidad requiere desarrollar sistemas adecuados de alarma similares a otros sistemas de vigilancia en salud pública. Tales sistemas son técnicamente posibles. Los desafíos a que se enfrenta la mitigación de hambrunas son la disposición y la capacidad para responder a las señales de alarma con acciones apropiadas; dichas acciones dependen mucho de la estructura política y económica del país afectado. Una revisión reciente de 46 eventos durante el siglo XX encontró que el común denominador es la falta de un gobierno democrático estable. Este hallazgo sugiere fuertemente que la seguridad alimentaria a largo plazo y el empeoramiento en corto tiempo de una situación desencadenante de hambruna, están estrechamente unidos a los factores políticos y económicos más que a las condiciones climáticas o a la cantidad de alimentos producidos (29). Los asuntos relacionados con la política internacional de desarrollo, al ajuste de la estructura económica y a la necesidad de sistemas de gobierno más cercanos a los ciudadanos están más allá del alcance de las aproximaciones de salud pública para mejorar la seguridad alimentaria. Para la discusión acerca de la alarma y el reconocimiento de la hambruna, se asume que hay alguna capacidad nacional e internacional para responder a una situación urgente basada en la información que brinda un sistema de alerta.

Los esfuerzos para mitigarla triunfarán únicamente si los funcionarios de salud pública y los políticos aceptan el hecho de que los indicadores comúnmente usados (por ejemplo, la desnutrición y la mortalidad elevada) son tardíos y no se deben asumir como indicadores primarios de alarma. Esos indicadores muestran que el sistema de alarma y los esfuerzos de mitigación han fracasado. La migración de poblaciones, una señal ampliamente registrada como de carácter intermedio, es actualmente un signo tardío de hambruna (30). La revisión cuidadosa del proceso de desarrollo de la hambruna indica que cuando la gente deja sus hogares o sus comunidades para buscar alimento, hay ya gran sufrimiento. Cualquier congregación de desplazados casi asegura elevadas cifras de morbilidad y mortalidad relacionadas con las enfermedades infecciosas y la baja resistencia. La capacidad para responder a los indicadores más precoces representa una oportunidad para la efectiva mitigación de una potencial hambruna. De ahí que la reorientación de los indicadores tardíos hacia unos precoces sea el primer paso para la prevención exitosa del fenómeno.

Muchas de las señales para el establecimiento y la vigilancia temprana recaen sobre indicadores no tradicionales en salud pública como los patrones climáticos, las caídas en las cosechas y los precios del mercado. Hay necesidad de desviar el papel de la salud pública en la identificación y el manejo de la hambruna a la mitigación. Mucha de la responsabilidad de las señales tempranas está fuera del alcance del sector salud (por ejemplo, los sectores agrícola y económico). Una mejor coordinación intersectorial es esencial para el funcionamiento apropiado de los sistemas de alerta y para la respuesta a las señales adversas.

Sistemas de monitorización y alerta temprana

Actualmente no hay propuestas estandarizadas para la valoración o la vigilancia de las situaciones de seguridad alimentaria para signos tempranos de alerta en hambruna. En algunos países, como India y Etiopía, hay actividades de vigilancia institucionalizada a largo plazo (11). En muchos otros países, la alerta está basada en estudios transversales para definir la vulnerabilidad cuando hay evidencia del deterioro de las condiciones. Ya sea para vigilancia a largo plazo o en un momento dado, el principio general es similar: se deben mirar los diferentes aspectos de la cadena de eventos que pueden llevar a la inseguridad alimentaria. La tabla 15-3 muestra una propuesta de marco de trabajo común para el sistema de vigilancia de seguridad alimentaria que la puede implementar el sector de salud pública. Los principales componentes o indicadores definidos para establecer la seguridad alimentaria (por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, su accesibilidad, la alimentación y la nutrición adecuadas y el estado nutricional y de salud) necesitan ser medidos e interpretados junto con la vulnerabilidad apropiadamente definida. En gran medida, el orden de esos componentes fundamentales puede ser visto como la secuencia de eventos que lleva a la hambruna. Aun cuando los indicadores específicos se obtienen de múltiples sectores, incluyendo salud, es factible para una agencia de salud pública ser el punto de coordinación para resumir e interpretar la información. Es improbable que un único indicador, entre los muchos requeridos, pueda dar el carácter o el pronóstico preciso. Parte del arte de la alerta temprana es caracterizar la situación sintetizando los datos de los múltiples componentes del sistema. Sin embargo, algunos eventos o indicadores, como los cambios climáticos que afectan las cosechas y la potencial disponibilidad de alimentos en la parte temprana de este marco de trabajo, tienen mayor valor para la acción en la fase temprana, mientras que otros eventos, como la mortalidad o la morbilidad, en la fase tardía, para establecer la severidad de la hambruna. Alguna información útil para establecer la vulnerabilidad puede ser cualitativa (por ejemplo, las políticas nacionales en subsidio de alimentos o la evidencia de migración de poblaciones o la asonada). En el caso de monitores a largo plazo, el cambio relativo de indicadores es mucho más útil que el valor absoluto del indicador en un tiempo dado, en parte porque algunos de los indicadores de vigilancia para hambre y seguridad alimentaria - aunque pueden ser expresados cuantitativamente - carecen de un significado adecuado para definir su validez a un nivel específico sin referencia a algún nivel basal. Por esta razón, para establecer la vulnerabilidad, la monitorización a largo plazo es más útil que la basada en estudios transversales. A continuación se detallan ejemplos de fuentes de información para los componentes principales de un sistema de alerta temprana.

Tabla 15.3 Marco de trabajo común para el sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria o la hambruna*

|

Componentes principales |

Disponibilidad de alimentos |

Acceso a los alimentos |

Alimentación y nutrición adecuadas |

Estado de salud y de nutrición |

|

Contenidos generales |

Producción de alimentos; distribución de alimentos |

Precio de los de alimentos; poder adquisitivo |

Cantidad y calidad de los alimentos; patrones de consumo |

Antropometría; morbilidad, mortalidad |

|

Indicadores específicos |

Clima; condición temprana de las cosechas; siega; balance alimentario; políticas que afectan la producción |

Precio local de los alimentos; precio de los alimentos comunes; reserva de alimentos; políticas que afectan las raciones y los subsidios |

Frecuencia de alimentos claves; percepción de hambre |

Peso para talla/IMC o pérdida de peso de niños y adultos; incidencia de sarampión, diarrea; mortalidad |

La puesta en juego de múltiples componentes permite la formulación de vulnerabilidad. Los componentes ‘proximales’ de la disponibilidad alimentaria y el acceso son de mayor valor de alerta que los eventos ‘distales’, los cuales avisan sobre la presencia de la hambruna.

Principales fuentes de indicadores para eventos que afectan la disponibilidad de alimentos

Se sabe cuáles son los factores naturales y generados por el hombre, que afectan la producción de alimentos, pueden ser incorporados como parte de un sistema de recolección de datos para determinar la disponibilidad general de los mismos. Los principales factores que afectan la estabilidad económica y política se pueden obtener de los medios o de las fuentes de información gubernamentales que rutinariamente monitorizan los indicadores económicos. En el caso de las reducciones naturalmente provocadas en la producción de alimentos, donde la sequía es la causa más común, el aviso más temprano puede provenir de los abordajes del clima o las lluvias, estimativos tempranos de caída de las siembras y, más tarde, rendimiento de las cosechas.

Vigilancia basada en el clima para la alerta temprana de hambrunas

Las severas condiciones climáticas, especialmente la sequía, son las causas más comunes de caída en las cosechas y déficit alimentario que pueden desencadenar hambruna. En gran parte del mundo, la relación entre lluvias y producción de alimentos es predecible. Dado que transcurren varios meses entre la sequía severa y el severo déficit de alimentos, el iniciar los esfuerzos de apoyo sobre la base de información real acerca del clima y la caída temprana de las cosechas, producirá un margen mucho mayor de seguridad que la respuesta dada usualmente. En general, los esfuerzos se dan cuando la escasez y los cambios significativos en el precio de los alimentos ya son evidentes.

La monitorización de las lluvias es el mejor método de recolección oportuna de información como parte de un sistema de alerta para sequías y hambruna. Sin embargo, la capacidad de reunir y usar esa información consistentemente como parte del sistema varía con la zona. Actualmente, tecnologías bien desarrolladas dan seguimiento rutinario del clima en todo el mundo y miden las lluvias durante un período específico en pequeñas y grandes regiones. El sistema mejor conocido de reconocimiento del clima usa el satélite METROSAT (31). Con el uso un radiómetro infrarrojo, el satélite estima la caída de lluvias con base en la duración de nubes frías. La información del satélite se calcula cada 10 días por el Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading en el Reino Unido. La duración de las nubes frías se ha correlacionado bien con las lluvias generadas por tormentas y con la producción de las cosechas.

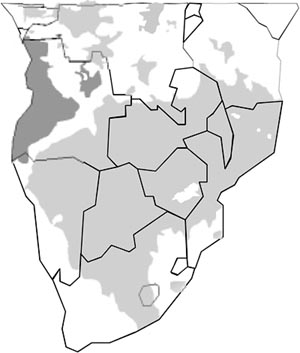

La mayor restricción de alimentos relacionada con la sequía de 1992, en el sur de Africa, se pudo demostrar por una imagen recogida por el proyecto FAO/Comité Coordinador del Desarrollo del Sur de Africa (figura 15-3) (32). Esta imagen muestra la diferencia en la cantidad de lluvia entre las estaciones de siembra en 1991 y 1992 (enero-febrero). Excepto por la parte oeste de Angola, toda la región tenía muchas menos lluvias en 1992, brindando clara evidencia de la amplia sequía a lo largo de toda la región. Más tarde, en mayo de 1992, se confirmó que las áreas afectadas por la sequía mostraban una caída de 40% a 100% en las cosechas. Si la respuesta se hubiera iniciado en febrero, la masiva búsqueda de alimentos y los esfuerzos de distribución subsecuentemente tomados pudieran haber sido más manejables. Una ventaja del método es la posibilidad de cubrimiento de un gran área; otra es que constituye una actividad que se puede llevar a cabo aun cuando un país dado carezca de la disposición o capacidad para conducir actividades de alerta en hambrunas.

Figura 15-3. Un ejemplo de los

estimativos de pluviosidad basado en imágenes de satélite del cubrimiento de

nubes frías de enero de 1993 para el sur de Africa (sombra gris clara: menos

lluvia; gris oscura: más lluvia; sin sombra: sin cambio). Esta imagen demostró

la amplia falta de lluvia durante la época crucial de siembra que ocurrió en el

sur de Africa, con la excepción de Angola. Esta imagen permitió hacer un

estimativo preciso de la sequía y predijo el gran descalabro de las cosechas que

vino inmediatamente después.

Monitorización temprana de la disponibilidad de alimentos basada en la agricultura

Comparado con el uso de información climática para predecir severos déficits de alimentos, la monitorización del progreso de los cultivos y de los signos tempranos de caída de los mismos antes de la estación de cosecha resulta un signo temprano a intermedio de la amenaza de hambruna. Como la vigilancia basada en el clima, la monitorización de los cultivos se puede hacer en terreno, mediante la recolección de datos sobre su crecimiento y destrucción y con el uso de tecnología aérea. En la mayoría de países, hay sistemas bien establecidos para la monitorización de las plantaciones y del progreso de las cosechas. Generalmente, el ministerio de agricultura y las oficinas locales y regionales de la FAO son las mejores fuentes centralizadas de información sobre la producción de alimentos y, a menudo, forman parte de los sistemas de alerta temprana en hambrunas. Además, la información sobre importación de alimentos y granos que puede afectar el balance alimentario del país puede obtenerse de la oficina en forma de estadísticas agrícolas y económicas.

Las predicciones sobre la disponibilidad futura de alimentos, hechas con base en la información agrícola, se usan para los propósitos de los sistemas de alerta temprana, pero a menudo son subutilizadas como mecanismos para desencadenar intervenciones prontas que combatan la inseguridad alimentaria. La tecnología aérea puede monitorizar la cobertura de los cultivos y las condiciones del crecimiento en áreas geográficamente amplias. El actual sistema global para la vigilancia aérea de los sembrados es una serie de satélites en órbitas polares manejados por la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA), la cual recoge datos diariamente usando un radiómetro de alta resolucion. Los datos son transformados y diseminados en la forma del Indice Normalizado de Vegetación (NDVI), con una resolucion de 7 kilómetros (31,33). Esta es una medida de la fertilidad de los campos que ha estado bien correlacionada con otra información basada en el clima e igual con la del crecimiento y progreso de los cultivos. Los datos NDVI se usan para comparar los datos actuales de un mes con el promedio histórico de los años anteriores.

Para la evaluación de las cosechas y la producción de alimentos en áreas pequeñas, la estimación local a través del sistema agrícola es la mejor aproximación y está institucionalizada en muchos países. Durante las situaciones de emergencia o cuando hay necesidad de obtener información independientemente, se pueden conducir abordajes basados en las viviendas para determinar el progreso de cosechas recientes, almacenamiento y manipulación de alimentos y formas de protección de los alimentos almacenados. Tal información resumida, a partir de esos abordajes, a menudo puede caracterizar adecuadamente un área más grande que la que representa la muestra de viviendas.

Fuentes importantes de indicadores para eventos que afectan el acceso a alimentos

Una de las principales razones para la reducida accesibilidad a los alimentos es su falta de disponibilidad, en especial para los agricultores rurales de subsistencia. Sin embargo, por varias razones sociopolíticas, la hambruna es el resultado de la falta de acceso por parte de las poblaciones pobres - aunque los alimentos estén disponibles (11). Una forma de establecer el acceso independientemente de si hay o no reducción en la disponibilidad, es la medición del costo comparado con el poder adquisitivo (costo relativo). Hay muchas formas de medir los costos relativos de los alimentos y los ingresos familiares. Una manera simplificada que se puede implementar en el marco de trabajo de salud publica se describe aquí.

Monitorización basada en el precio de los alimentos en el mercado

La disponibilidad de alimentos en un área dada se refleja usualmente en el precio en el mercado. Este es un buen indicador del acceso ya que el incremento de los precios hará más difícil que las personas cubran sus necesidades básicas. El precio de los alimentos, desde luego, puede subir con la creciente escasez o fallas en la producción (disponibilidad reducida). También puede subir como resultado de una mayor demanda o por las presiones de un mercado más amplio. Por ejemplo, en la hambruna de Bengala en 1943 hubo una pequeña reducción en el rendimiento de las cosechas, pero en combinación con el elevado precio de los cereales debido a la demanda por la guerra y a la pérdida de los cereales más baratos, importados desde Birmania por la ocupación japonesa, produjo una indigencia masiva entre los pobres del área rural (11). Por otro lado, también hay claros ejemplos donde los severos déficits de alimentos no produjeron un incremento de los precios. En la hambruna en Etiopía entre 1973 y 1974, los precios de los cereales en los mercados alrededor de la región más golpeada, Wollo, no se incrementaron durante el período de hambruna porque el nivel de pobreza y miseria fue semejante (11). La mayoría de las personas tenía bajo poder adquisitivo y por eso no hubo incremento en los precios de los alimentos. Estos casos apuntan a una de las trampas al interpretar la información de una sola fuente. Es imperativo utilizar múltiples parámetros para hacer un abordaje de la vulnerabilidad a la hambruna.

En general, los mercados de cereales de mayor consumo como maíz, arroz y trigo son los mejores indicadores para la monitorización a gran escala basada en el mercado. El incremento de los precios de los cereales es usualmente una señal real de deterioro en el acceso a los alimentos. De otro lado, en los países en donde el ganado es una parte importante de la producción agrícola, el precio del mismo es una señal de bajos recursos debido a sequías u otras condiciones. Esas condiciones hacen más difícil la crianza de ganado, se vende un ganado menos sano y se baja el precio en los mercados.

En el ámbito de la comunidad, una aproximación simple y de bajo costo es conducir estudios periódicos de canasta en los mercados para abordar la vulnerabilidad doméstica. Estos estudios definen una canasta como un número fijo de elementos consumidos comúnmente. El precio unitario para cada elemento se puede obtener periódicamente de un número fijo de mercados para calcular el costo promedio de la canasta definida. El contenido de ésta se puede basar en las necesidades nutricionales básicas de una familia promedio, por decir, un mes. El costo de los alimentos se puede comparar con la información de ingresos como un índice adicional de accesibilidad. La monitorización de la tendencia del costo de los alimentos de la canasta desde múltiples puntos de vista en sí mismo es un indicador útil. Un modelo de este tipo se ha utilizado como parte del sistema de vigilancia en salud pública en emergencia para Armenia desde 1992 (34). La figura 15-4 detalla los cambios en el precio de la canasta (usando moneda local y convertida a dólares) durante un período de 2 años, las condiciones económicas continuaron deteriorándose con relativamente poco incremento en los ingresos familiares.

Monitorización de los ingresos y del poder adquisitivo

Si es factible hacerlo, la monitorización de los ingresos y el poder de compra domésticos es útil para determinar la accesibilidad con respecto al costo de los alimentos. Para poblaciones urbanas, uno podría usar un valor de ingreso fijo, tal como el salario promedio de un profesor o de un pensionado como está definido por el gobierno, el ingreso promedio basado en investigaciones de atendidos en clínicas e investigaciones basadas en hogares como parte de las actividades de monitorización de hambre descritas abajo. El promedio estimado entre el costo de los alimentos y el ingreso familiar estimado es probablemente la mejor expresión cuantitativa para la monitorización basada en los ingresos.

Consumo de alimentos o monitorización basada en el hambre para una alimentación adecuada

El resultado neto de una accesibilidad reducida a los alimentos es el consumo de una cantidad y una calidad reducidas de alimentos. El grado y la agudeza del deterioro en el patrón de consumo de alimentos (como indicador actual de inseguridad alimentaria) es probablemente de los indicadores más directos de vulnerabilidad a la hambruna. Aun cuando hay muchos y bien desarrollados métodos para la evaluación dietética que puede brindar buenos estimados de la ingestión individual de energía y nutrientes y patrones de consumo (por ejemplo, estudios de memoria de la dieta de 24 horas y frecuencia detallada del consumo de alimentos), para propósitos prácticos, esos métodos son inconvenientes como parte de un sistema de alerta en hambrunas. En años recientes, se han desarrollado cuestionarios simplificados de frecuencia de consumo de alimentos y preguntas relacionadas con el hambre que se han usado para propósitos de monitorización de la seguridad alimentaria. En aquellos escenarios donde es factible conducir investigaciones periódicas rápidas o administrar cuestionarios sobre bases continuas en unidades de atención en salud, como parte de las actividades de vigilancia nutricional, se puede abordar la tendencia del consumo de alimentos. La estrategia es hacer unas cuantas preguntas relacionadas con el consumo de alimentos y seguir el cambio relativo de las respuestas en el tiempo y en la misma población. Los elementos que se seleccionen pueden ser los de elevado costo y, por ende, consumidos con menos frecuencia con déficits crecientes o aquellos conocidos como ‘alimentos de hambre’ que, en general, son indeseables pero su consumo tiende a incrementarse con el creciente déficit. En esencia, este sistema usa unos pocos alimentos como indicadores de amplios patrones de consumo. Otros tipos de preguntas como ‘¿su familia tuvo suficientes alimentos para comer el mes pasado?’, se conocen como relacionados con el hambre. Indagan la percepción subjetiva de la ingestión adecuada.

Figura 15-4. Un ejemplo de los precios mensuales basado en la canasta de mercado de una cantidad definida de productos alimentarios (canasta familiar) como parte del Sistema de Emergencias en Vigilancia en Salud Pública (Emergency Public Health Surveillance System) de Armenia. El precio unitario de cada alimento se obtuvo mensualmente en los mismos mercados para el cómputo del costo de toda la canasta. La gráfica superior está en rublos rusos o en dracmas armenias y la gráfica inferior está en dólares estadinenses con el fin de ilustrar el impacto de la devaluación local. Los ingresos basados en la moneda local claramente no mantuvieron el mismo paso que los precios de los alimentos que aumentaban rápidamente como se puede apreciar en la gráfica superior.

Figura

Figura

Superficialmente, tales preguntas pueden parecer muy simples y carentes de significado para establecer la exactitud de la respuesta. Sin embargo, como indicador de vigilancia para seguridad alimentaria, el cambio en la tasa de respuesta en el tiempo, brinda claves para la vulnerabilidad cambiante. Un componente del sistema de vigilancia en salud pública de emergencia en Armenia fue la repetida investigación en pensionados (34,35). La respuesta a tales preguntas relacionadas con el hambre mostró sensibilidad a la variación estacional en el suministro de alimentos (por ejemplo, la reducción de respuestas positivas durante el invierno cuando los alimentos se tornan escasos). En vez de repetidas investigaciones, es posible obtener tal información sobre bases continuas de sitios centinela seleccionados, si el sistema de atención primaria en salud está intacto.

Sistemas de alerta basados en indicadores de salud

Estado nutricional

La monitorización del estado nutricional basado en la antropometría es una de las herramientas más ampliamente utilizadas para definir la severidad o las consecuencias de gran inseguridad alimentaria. La principal ventaja de los estudios nutricionales o de la vigilancia es que la información es relativamente fácil de obtener sobre bases consistentes y es de naturaleza objetiva. Sin embargo, una gran desventaja del estado nutricional como indicador es que es relativamente tardío, lo cual refleja la consecuencia del déficit energético o enfermedad. Además, la ausencia de tasas elevadas de desnutrición no necesariamente implica que la situación es segura. Infortunadamente, este último punto no es comúnmente apreciado y puede resultar en una sobrevaloración de los estudios nutricionales como herramientas fundamentales para el abordaje de la vulnerabilidad a las hambrunas (por ejemplo, interpretar la situación como segura sobre la base de una prevalencia baja de desnutrición severa). La mayoría de estudios nutricionales son transversales y requieren una prevalencia elevada para ser tomada como evidencia definitiva de crisis alimentaria (18). En lugares donde hay vigilancia nutricional rutinaria, el estado nutricional de la población se puede comparar en el tiempo. Pequeños cambios en el tiempo son indicadores bastante sensibles de creciente inseguridad alimentaria. Kelly reportó que un sistema continuo de monitorización nutricional en la región de Wollo en Etiopía, mostró que hubo cambios en la relación peso/talla más tempranamente que en las tendencias del mercado ganadero y en los patrones migratorios (36).

El índice de desnutrición más ampliamente usado es la relación peso/talla, el cual refleja la pérdida reciente de peso e indica desnutrición proteico-calórica. Para los niños, el índice peso/talla se basa en los patrones de crecimiento de referencia de la OMS, desarrollados por el National Center for Health Statistics de los Centers for Disease Control and Prevention, CDC (37). Un valor por debajo de dos desviaciones estándar del promedio de referencia se usa comúnmente como definición de enflaquecimiento o evidencia de ‘desnutrición aguda’. La utilidad de este indicador en el establecimiento de la severidad de la hambruna se relaciona con el hecho de que, durante las épocas sin desastres, la variación mundial del bajo peso/talla es relativamente estable, entre 3 y 6%. Entonces, aun en ausencia de información previa, cualquier elevación significativa de este nivel indica un incremento de la desnutrición. De hecho, estudios en múltiples poblaciones desplazadas han encontrado que las prevalencias de bajo índice peso/talla, tan pequeñas como de 5 a 10%, están asociadas con una mortalidad aumentada (18). La prevalencia elevada de bajo índice peso/talla (enflaquecimiento) es un indicador útil de la severidad de la hambruna. Para los propósitos de auxilio de alimentos y suplemento alimentario, la prevalencia de este indicador se usa a menudo como medida directa de la proporción de niños, o de población, que requieren suplemento alimentario o nutricional. Infortunadamente, esta puede no ser una aplicación apropiada del indicador de enflaquecimiento, pues hay evidencia que sugiere que cuando su prevalencia se incrementa, la distribución total de la relación peso/talla en la población está desviada hacia abajo, lo que indica que la población entera está afectada o ha perdido peso, no solamente aquéllos que reunieron los criterios de corte de 2 desviaciones (21). Sin embargo, en las situaciones de emergencia, las mediciones individuales de peso/talla se pueden usar como herramienta de tamizaje para encontrar niños severamente enflaquecidos (3 desviaciones estándar por debajo) quienes están en alto riesgo de muerte; este grupo sería elegible para la intervención terapéutica inmediata. Aun cuando una tasa elevada de enflaquecimiento indica crisis severa, su ausencia no puede ser asumida como baja vulnerabilidad de la población a la hambruna, ya que es un indicador tardío, de severo sufrimiento y puede no reflejar un gran déficit alimentario hasta cuando ya ha alcanzado una etapa avanzada. También es posible, cuando las condiciones son muy severas, que las personas más desnutridas ya hayan muerto. Esta situación dará la falsa apariencia de una prevalencia relativamente baja de enflaquecimiento en la población (21,38). Otros índices antropométricos basados en la talla y el peso, como la talla para la edad o el peso para la edad, los cuales tienen poco asiento en situaciones de desastre, usualmente tienen mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo.

El estado nutricional de los niños es comúnmente usado como un índice para la población general, ya que los niños son más vulnerables a los efectos de la inseguridad alimentaria y la enfermedad. Sin embargo, en tiempos de severo déficit alimentario, toda la población se afecta. La documentación sobre la severa mala nutrición entre adultos puede ayudar a la caracterización de la magnitud del sufrimiento. Para adultos, la medida cuantitativa comúnmente usada para estado nutricional es el índice de masa corporal: IMC = peso (kg)/talla (m2). Un IMC de 16 se ha definido de severo enflaquecimiento mediante estudios de población (18).

Dado que las mediciones de peso y talla en situaciones de emergencia no son siempre posibles, recientemente se ha incrementado el uso de la circunferencia en la mitad superior del brazo (CMSB) como sustituto del peso/talla. La CMSB se puede medir usando simplemente un metro. Una baja CMSB consistente con desnutrición se define sobre la base de un punto de corte fijo de 12,5 o 13 cm. Sin embargo, hay buena evidencia de que este dato basado en un punto de corte fijo no es un sustituto idóneo del bajo peso para la talla en el tamizaje de los niños que sufren de enflaquecimiento (18). Esto se debe a que a menudo se detectan bajas CMSB en niños pequeños quienes tienen brazos chicos sin que sufran de enflaquecimiento. Por esta razón, la aplicación de la CMSB requerirá el uso de referencias basadas en peso y talla en la mira de hacer mediciones apropiadas del enflaquecimiento (18).

Morbilidad y mortalidad

La recolección de información sobre morbilidad es particularmente útil entre las poblaciones desplazadas, las cuales usualmente sufren de altas tasas de enfermedad debido al estrés ocasionado por la migración, el hacinamiento y las condiciones insalubres de los sitios de reubicación. Se puede obtener información cuantitativa de los sistemas de vigilancia de enfermedades si existe o es posible encontrar información mediante encuestas de hogares como parte de las investigaciones nutricionales o de seguridad alimentaria. La información sobre diarreas se obtiene comúnmente de esa manera. Dado que las elevadas morbilidad y mortalidad son indicadores tardíos de la hambruna, su detección podría evidenciar la necesidad urgente de acciones para el manejo de la situación. Generalmente, se considera que la mortalidad basal es de 1 en 10.000 por día. Una mortalidad que exceda esta tasa es de gran preocupación. La tabla 15.4 resume las recomendaciones relacionadas con el establecimiento de indicadores de salud en campo durante las hambrunas con base en una revisión de la experiencia en el sur de Somalia en 1993 (19).

Evaluación de la vulnerabilidad con base en las fuentes múltiples de información

La determinación de la vulnerabilidad a la hambruna está basada en el análisis de varios indicadores de los componentes mayores para la valoración de la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad, los patrones de consumo y el estado nutricional y de salud. Como ya se describió, se pueden usar múltiples indicadores para cada uno de los principales componentes. La evaluación de la vulnerabilidad puede estar basada en grandes áreas geográficas (por ejemplo, países o regiones enteras), comunidades locales o viviendas. Ya que no hay un grupo estándar de indicadores usados para los sistemas de alarma o para establecer la seguridad alimentaria, no hay un procedimiento común para definir tal vulnerabilidad. En parte, esta falta de aproximaciones estandarizadas se debe a la necesidad de adaptar métodos bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, los indicadores que son útiles para monitorizar las tendencias en las comunidades rurales pueden no serlo en las urbanas. Aun cuando no puedan ser estandarizados los indicadores o procedimientos específicos, para facilitar la comparación en el tiempo y entre las poblaciones, y promover una toma consistente de decisiones y acciones, se requiere de un marco de trabajo más unificado o una aproximación general al establecer la vulnerabilidad. Actualmente, hay varios modelos de abordaje usados por diferentes organizaciones. Su diseño y metodología dependen del nivel en el cual se lleva a cabo el estudio de la vulnerabilidad - vivienda, comunidad local, subregional, regional o nacional.

Tabla 15.4 Recomendaciones para estudios de indicadores de salud en situaciones de emergencia

|

A. Recomendaciones generales · Trabajar con quienes toman decisiones relevantes para definir objetivos específicos del estudio - Estado de los objetivos · Divulgar los resultados del estudio de manera oportuna B. Recomendaciones específicas Datos nutricionales · Usar peso y talla para medir la desnutrición aguda Datos de mortalidad · Reportar qué proporción murió de la población que había al comienzo del período de estudio. Datos de morbilidad · En general, estos datos son menos útiles que los de mortalidad y nutrición |

Fuente: adaptada de Boss et al (15).

Algunos de los componentes del establecimiento de la seguridad alimentaria, como la recolección sistemática de información o patrones familiares de consumo alimentario y estado de salud y nutrición, se pueden obtener usando métodos de investigación estructurados o de datos rutinarios de unidades de atención en salud. La recolección de datos se puede mirar como parte de la aproximación tradicional de salud pública a la monitorización. Sin embargo, para los componentes de disponibilidad y accesibilidad alimentaria del sistema de seguimiento (incluyendo las estrategias de cobertura), la mayoría de fuentes de información no hacen parte de los sistemas tradicionales de vigilancia en salud pública. Esos componentes del sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria recaen más en datos cualitativos o antropológicos para definir la naturaleza del problema. Dado que los esfuerzos de salud pública están dirigidos a evitar el empeoramiento de las formas leves de inseguridad alimentaria, más que a los esfuerzos reactivos para responder a una hambruna completamente instalada, la evaluación apropiada y las acciones requerirán integrar métodos tradicionales y no tradicionales en salud pública.

En Malí, a principios de los 90, se condujo un análisis de la seguridad alimentaria en una gran zona. Este fue administrado por el Sistema de Alerta Temprana en Hambruna (SATH) (Famine Early Warning System, FEWS) de USAID (39). En él se usó el modelo de ingreso familiar para el entendimiento de la seguridad alimentaria y para determinar la vulnerabilidad. Este modelo usó un total de 23 indicadores divididos en dos componentes - indicadores estructurales o crónicos e indicadores de corto plazo o actuales. Los 10 indicadores de vulnerabilidad crónica se agruparon en las siguientes 4 categorías: importancia económica del ganado y de los cereales, calidad de la estación agro-pastoril (disponibilidad alimentaria), otras fuentes de ingreso y acceso físico a los mercados e infraestructura urbana (accesibilidad alimentaria). Los 13 indicadores actuales se agruparon en las siguientes 3 categorías: calidad de las 3 últimas estaciones agro-pastoriles, respuestas observadas del mercado e inseguridad o agitación civil. Por causa del conflicto civil en el norte de Malí y una pobre cosecha en un gran área en 1993, la situación de seguridad alimentaria se estimó alta y extremadamente vulnerable para una amplia zona.

Aunque el SATH emplea múltiples modelos para establecer la vulnerabilidad a niveles regional o nacional, se usó un marco común para resumir cada abordaje. La tabla 15-5 presenta el índice de vulnerabilidad de SATH con las correspondientes estrategias de cobertura y las intervenciones que se deben considerar (39). Este marco de trabajo ayuda a puntualizar que la hambruna es el final severo de un espectro de inseguridad alimentaria y que el objetivo es definir estrategias de cobertura apropiadas e intervenciones tempranas.

Otra aproximación mejor ajustada al análisis de vulnerabilidad en áreas más pequeñas ha sido la desarrollada por Young. Esta es adecuada para la aplicación en campo por parte de los funcionarios de salud pública. Está detallada en una monografía sobre estudio y respuesta a la escasez de alimentos y hambruna (40). El modelo enfatiza tres métodos generales de recolección de datos. Primero, se conduce una revisión de la información existente. Luego, se realiza un análisis rápido en unos pocos sitios con el fin de obtener nueva información basada en datos cualitativos. Finalmente, se llevan a cabo estudios estructurados dirigidos a la medición de los alimentos en casa, ingresos, créditos por propiedades y estado nutricional de los niños pequeños.

En resumen, la prevención de hambrunas requiere tanto de reconocimiento como de acción durante las etapas tempranas de inseguridad alimentaria. Su reconocimiento temprano requiere un adecuado sistema de alarma que involucra actividades de monitorización en múltiples sectores. El sistema de monitorización debe ser funcional, con adecuado soporte político para responder efectivamente a las señales de alarma. El mayor desafío parece ser que, a menudo, sólo los indicadores tardíos o progresivos son tomados seriamente y cuando ellos aparecen la hambruna ya se ha instalado. El desafío para la salud pública es reorientar los esfuerzos de mitigación hacia los verdaderos indicadores de alerta temprana, los cuales son evidentes antes del inicio del sufrimiento y de la indigencia en masa.

Medidas de mitigación y control

Los esfuerzos en la prevención de la hambruna son mucho más deseables que aquéllos para su control y manejo una vez instalada. Infortunadamente, para los funcionarios de salud pública, quienes tradicionalmente se han involucrado en situaciones de inseguridad alimentaria, el control y el manejo de la hambruna son la regla más que la excepción. Estos funcionarios se han hecho expertos en el manejo in situ de los programas de salud y nutrición como parte de los esfuerzos de respuesta. Muchos de esos asuntos y procedimientos de programas de respuesta de emergencia están montados para el soporte a grandes concentraciones de poblaciones desplazadas. Este es también el caso de los desplazados refugiados a causa de guerra o conflicto civil. El capítulo 20, ‘Emergencias complejas’ detalla muchas de esas operaciones. Otra buena fuente de información, relacionada con asuntos relevantes de las medidas de control de la morbilidad y mortalidad durante hambrunas, es la publicación del CDC ‘Famine affected, refugee, and displaced populations: recommendations for public health issues’ (3). Para un manual paso a paso bien detallado, Appleton de Save the children, compiló una guía práctica sobre la planeación y el manejo de programas de alimentación basados en programas etíopes de respuesta a sequías (41). Esas dos publicaciones son útiles como manuales de campo para los trabajadores involucrados en el manejo de hambrunas.

Cierto número de problemas comunes y recurrentes es encontrado en las operaciones de emergencias a gran escala (3,42). Desde una perspectiva amplia del manejo en salud pública, si alguna de esas necesidades de operación puede ser atendida con un mejor control de la situación, con morbilidad y mortalidad bajas, dará resultados. Las propuestas para tratar con esos problemas comunes se pueden resumir como sigue (3,13,42):

· Son necesarias la coordinación y el liderazgo fuertes en las operaciones de campo. A menudo, docenas de diferentes organizaciones con trabajadores se presentan en el campo sin adecuada coordinación.· Se debe desarrollar la capacidad logística a largo plazo para responder a gran escala con esfuerzos de apoyo en emergencia.

· Junto con las medidas curativas, los servicios de salud deben enfatizar las medidas que garanticen agua segura, saneamiento y control de enfermedades. Mucha de la morbilidad y la mortalidad resulta de una alta concentración de población en un espacio relativamente pequeño sin una infraestructura sanitaria adecuada. En esencia, es necesario implementar medidas tradicionales de salud pública (21).

· Asegurar la equidad en la distribución de alimentos. Los programas de nutrición y reparto de alimentos deben estar basados en las necesidades de la población, no solamente en las necesidades de aquéllos con evidencia de desnutrición severa (43).

Tabla 15.5 Indice FEWS (Famine Early Warning Sistem) de vulnerabilidad en seguridad alimentaria.

|

Nivel |

Condiciones de vulnerabilidad |

Típicas estrategias y/o comportamientos de contingencia |

Intervenciones a considerar |

|

Leve |

Mantenimiento o acumulación de bienes y mantenimiento de la estrategia preferida de producción |

Bienes/recursos/riqueza: ya sea acumulando

bienes, recursos o riquezas adicionales a lo largo de una estación/año,

por ejemplo, soporte para minimizar el riesgo (‘ajustarse el cinturón’

o variaciones estacionales normales). |

Programas de desarrollo |

|

Moderado |

Reducción de los bienes y mantenimiento la estrategia preferida de producción |

Bienes/recursos/riqueza: las medidas de

sustentación incluyen reducción o liquidación de bienes menos importantes,

ahorro de recursos, reducción de la tasa de gastos de bienestar, ‘ajustarse

el cinturón’ no estacional (por ejemplo, reducción de las provisiones de

alimentos, reducción de la cantidad de alimentos consumidos, venta de cabras u

ovejas). |

Mitigación y/o desarrollo: soporte de bienes (liberación de la estabilización de los precios de los alimentos de reserva, venta de forraje para animales a “precios sociales”, banco comunitario de granos, etc. |

|

Alto |

Agotamiento de bienes y trastornos en la estrategia de producción preferida |

Bienes/recursos/riqueza: liquidación de las

inversiones más importantes pero aún no de los bienes de producción (por

ejemplo, venta de ganado, bicicletas, propiedades como joyas,

etc.). |

Mitigación y/o asistencia: ingresos y soporte de bienes (alimentos por trabajo, dinero en efectivo por trabajo, etc.) |

|

Extremo |

Liquidación de los medios de producción y abandono de la estrategia de producción preferida |

Bienes/recursos/riqueza: liquidación de los recursos de

producción (por ejemplo, venta de semillas plantadas, azadones, bueyes, tierras,

animales para cría, rebaños enteros, etc.). |

Asistencia y/o mitigación: nutrición, ingresos y soporte de bienes (soporte alimentario, paquetes de semillas, etc.) |

|

Hambruna |

Desamparo |

Estrategias de contingencia agotadas: bienes, ingresos ni producción. |

Asistencia de emergencia (alimen-recursos o riquezas no significativa albergue, medicinas) |

A continuación se revisarán los programas o componentes relevantes en el control de hambrunas.

Programas de apoyo alimentario

Se pueden implementar a varios niveles, dependiendo de la severidad del problema de inseguridad alimentaria. Generalmente, una población desplazada en un campamento tiene poca capacidad para sostenerse por sí misma y debe depender de la distribución. En tal escenario, hay cuatro formas de suministrar alimentos:

· Distribución general de alimentos o provisión de raciones secas: los alimentos asignados se basan en 2.100 kilocalorías por persona/día, a menudo conformadas por cereal, aceite y leche en polvo (44).· Alimentación masiva con comidas preparadas: a menudo necesaria en condiciones de extrema emergencia, cuando no hay capacidad en los desplazados para cocinar por ellos mismos. También se puede usar para controlar la mala distribución o la entrega ilícita de las raciones secas.

· Suplementación alimentaria para los subgrupos de población más vulnerables nutricionalmente, como los menores de 5 años, las mujeres en gestación o lactancia, los niños con déficit antropométrico y los enfermos: esta ración suplementaria se puede dar en forma de raciones secas o de alimentación supervisada que asegure que el alimento sea consumido por el grupo objeto. A menudo, la alimentación suplementaria es suministrada únicamente para niños que reunen ciertos criterios antropométricos de desnutrición. No hay evidencia acerca de la bondad de esta práctica; en una población bajo estrés, los niños que no reunen estrictamente los criterios antropométricos de desnutrición son igualmente vulnerables y se afectan como quienes sí los reunen (43). Una aproximación más razonable podría ser el suministrar la suplementación a todos los niños en una comunidad. Esto se basa en la evidencia de que la comunidad entera está a riesgo de empeorar (por ejemplo, altas tasas de desnutrición o enfermedad). Sin embargo, si hay recursos insuficientes para alimentar a todos los menores de 5 años, se debe dar prioridad a los más pequeños por cuanto son más vulnerables a las consecuencias de la desnutrición energética.

· Programas de alimentación terapéutica (intensiva) destinados al tratamiento médico para niños y adultos severamente enflaquecidos, como aquellos con una relación peso/talla por debajo de 3 desviaciones estándar o 70% de la mediana de referencia. Esta práctica se dirige a los más afectados. Los individuos extremadamente enflaquecidos, independientemente de la causa primaria, están en alto riesgo de morir; la alimentación terapéutica es definitivamente una necesidad clínica para quienes están en situaciones que amenazan su vida. Requiere de grandes recursos y no es una práctica factible en tiempo de hambrunas extendidas.

Para las poblaciones no desplazadas durante situaciones urgentes, la distribución libre de alimentos basada en los mismos principios del reparto general, es a menudo la única opción. Es factible suministrar alimentación suplementaria y terapéutica durante situaciones más estables. En situaciones menos agudas, hay varias opciones diferentes de la distribución libre de alimentos, la más común de las cuales es la implementación de un programa de ‘alimentos por trabajo’. La ventaja de este tipo de programa es que es autodirigida; únicamente aquellos individuos que verdaderamente necesitan el alimento tomarán parte en el programa a causa de la carga de trabajo que se requiere para cambiar por alimentos. Las actividades que pueden ayudar a reducir los requerimientos de alimentos incluyen: 1) suministro de provisiones como semillas y herramientas para restablecer las actividades campesinas; 2) brindar oportunidades de generación de ingresos entre la población desplazada y 3) brindar oportunidades de comercio. El estuche de la ACNUR incluye guías útiles y manuales operacionales para las actividades relacionadas con el soporte alimentario (45),Food aid briefing kit Etiopía de Save the Children (41) y el artículo resumen de Management of nutrition relief for famine affected and displaced populations de Seaman (46).

Los programas de ayuda alimentaria enfrentan dos dificultades: 1) cómo evitar la dependencia a largo plazo y 2) cómo impedir cualquier impacto adverso sobre la producción agrícola cuando la seguridad alimentaria mejora. En algunos casos, el apoyo alimentario mantiene los precios de los alimentos muy bajos para los cultivadores que impiden el retorno equitativo del mercado. El manejo de los programas de ayuda requiere cuidadosa consideración del impacto a largo plazo, preludio de grandes estados de vulnerabilidad en el futuro.

Manejo de la hambruna después de la fase aguda

A pesar de los esfuerzos de apoyo, después de la fase aguda de inseguridad alimentaria la población afectada y la comunidad siguen en situación vulnerable. Independientemente del evento provocador o de la causa subyacente, el estrés de la hambruna reduce la capacidad futura para la producción de alimentos y el desarrollo dada la depresión económica asociada. Por esta razón, la misma población puede tornarse más vulnerable a futuras hambrunas. La transición de la fase aguda a la post-aguda requiere de la transformación efectiva de actividades de apoyo a las actividades de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, la distribución libre de alimentos puede ser reemplazada por programas de alimento por trabajo. Tal sustitución puede ayudar a la rehabilitación de la infraestructura económica de la comunidad. Los programas de salud en emergencia que usaban voluntarios se pueden transformar en programas para reconstruir la capacidad de atención primaria en salud en la comunidad. El soporte a largo plazo para la transición apropiada hacia la rehabilitación post-hambruna probablemente reducirá la vulnerabilidad a recurrentes hambrunas.

Vacíos de conocimiento

Las habilidades y la tecnología para establecer la vulnerabilidad a las hambrunas están desarrolladas sólo parcialmente. Para el mejoramiento, sobre todo es necesario desarrollar un marco de trabajo más estandarizado o aproximaciones para abordar varios aspectos de la situación de seguridad alimentaria con el fin de que las decisiones puedan estar basadas sobre un sistema de criterios más uniformes. El proceso puede acompañarse de trabajadores de salud pública que no son necesariamente expertos en seguridad alimentaria.

Quizás el mayor vacío en la actividad de mitigación de hambrunas se relaciona con las acciones a tomar para abortar situaciones inminentes después de establecer la vulnerabilidad. En algún grado, este problema resulta del compartimiento de la unidad de monitorización, aparte de la compleja infraestructura nacional e internacional necesaria para responder a la hambruna. Históricamente, la intervención por hambruna no se hace hasta cuando el nivel de devastación se ha tornado evidente y el alcance del sufrimiento en términos de morbilidad y mortalidad ya es alto. A ese respecto, los vacíos de conocimiento que impiden la prevención y el control toman la forma de concepciones erróneas comunes acerca de la hambruna. Los siguientes puntos pueden ser importantes para los trabajadores de salud pública y asimismo para quienes desarrollan políticas:

· La hambruna no es un evento discreto. Resulta del empeoramiento de las condiciones crónicas de deterioro socioeconómico y seguridad alimentaria. La monitorización efectiva y los sistemas de alarma deben cubrir varios niveles y varios aspectos del sistema de soporte para la seguridad alimentaria. Es esencial que los estados previos sean reconocidos y definidos cuando los esfuerzos de mitigación aún son posibles.· La hambruna es evitable. Este, especialmente, es el caso cuando la inseguridad alimentaria es provocada por factores naturales. Hay un número de ejemplos de grandes hambrunas evitadas con intervenciones oportunas. La documentación apropiada de tales lecciones es más importante que la aproximación popular análisis de lecciones aprendidas después de la ocurrencia de hambrunas severas.

· Las alarmas deben usar indicadores tempranos. En el establecimiento de la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad a las hambrunas se pueden usar indicadores tempranos para provocar la acción; se debe acudir a esas señales que evitan las hambrunas más que a los indicadores tardíos como la desnutrición o la mortalidad.

· El estado nutricional debe ser interpretado apropiadamente. No se puede asumir ausencia de inseguridad alimentaria o vulnerabilidad a las hambrunas por no encontrar tasas elevadas de desnutrición y mortalidad. Pero, la presencia de esas tasas elevadas indica inequívocamente que la hambruna ya tomó lugar.

· La acción y la respuesta deben estar unidas a la información provista por el sistema de alarma. Como cualquier otro sistema de vigilancia, para que el de alerta temprana en hambruna sea efectivo, los componentes de acción y respuesta inherentes al sistema, son esenciales. En el caso de la seguridad alimentaria, la vigilancia requiere involucrar sectores diferentes al de la salud, tales como agricultura, transporte y finanzas.

Problemas metodológicos de los estudios

El objeto de los estudios epidemiológicos en actividades relacionadas con hambrunas, como se dijo en la sección previa, debe ser el desarrollo de sistemas de alerta temprana más útiles y ampliamente comparables. Dado que establecer la vulnerabilidad a las hambrunas requiere del análisis de un complejo grupo de indicadores recogidos desde diferentes fuentes y niveles organizacionales de la población, una aproximación más uniforme para recoger e interpretar tales indicadores será de ayuda en los esfuerzos para monitorizar y simplificar las comparaciones. En lo posible, diferentes componentes del abordaje se pueden estandarizar para facilitar la operación en campo.

La epidemiología es una herramienta útil, pero no la única, ya que tradicionalmente los estudios se han basado en la recolección y el análisis de información cuantitativa estrictamente relacionada con salud pública. Los indicadores tempranos no relacionados con salud, como los de disponibilidad o accesibilidad alimentaria, también deben ser puestos en el marco de trabajo epidemiológico para alcanzar mayor comparabilidad o estandarización y, de ahí, facilitar la interpretación y la toma de decisiones. Ciertos indicadores no cuantitativos brindan información complementaria o detectan problemas que no surgen de los tradicionales métodos cuantitativos. De ahí que sea improbable que todos los indicadores útiles en seguridad alimentaria se puedan obtener eficientemente valiéndose de las aproximaciones epidemiológicas tradicionales. Un entendimiento de las ventajas y limitaciones de varios métodos cualitativos de investigación será de ayuda para la recolección de datos tanto como para la interpretación de información relacionada con indicadores de hambruna diferentes a los de salud.

Recomendaciones para investigación

Una revisión de varios asuntos relacionados con hambrunas indica que se sabe mucho acerca de la naturaleza y sus antecedentes y de la seguridad alimentaria, entre los diferentes técnicos preocupados con el asunto. Sin embargo, en general, parece haber un vacío en el conocimiento con respecto a la naturaleza de la hambruna entre los políticos en posición de prevenir o mitigar las hambrunas y entre los trabajadores de salud pública. Más que investigación, se requiere mayor promoción acerca de la posibilidad de evitar las hambrunas y de la naturaleza de la inseguridad alimentaria crónica. El mejoramiento de los sistemas de alerta temprana desde una perspectiva técnica puede no incrementar la efectividad de la mitigación si su unión con la acción es débil. Parece que hay mayor urgencia de reformas políticas que de investigación aplicada.

Varias actividades potenciales de investigación pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad para prevenir y mitigar la hambruna. Con propósitos de promoción, necesitamos: