En los anexos 1 y 2 al final de la obra pueden consultarse, respectivamente, el glosario general y una lista de siglas.

|

Las normas mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento son una expresión práctica de los principios y derechos enunciados en la Carta Humanitaria. La Carta centra la atención en las exigencias fundamentales que entraña la acción destinada a sustentar la vida y la dignidad de las personas afectadas por calamidades o conflictos, según se consigna en el corpus del derecho internacional relativo a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Esta es la base sobre la que los organismos humanitarios ofrecen sus servicios. Estos organismos se comprometen a actuar de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y con los demás principios enunciados en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para e¡ Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. La Carta Humanitaria reafirma la importancia fundamental de tres principios clave: · el derecho a vivir con dignidad Las normas mínimas se dividen en dos grandes categorías: las relacionadas directamente con los derechos de las personas, y las relacionadas con las actuaciones de los organismos que ayudan a lograr que las personas gocen de estos derechos. Algunas de las normas mínimas combinan las dos categorías. |

1 Importancia del abastecimiento de agua y el saneamiento en situaciones de emergencia

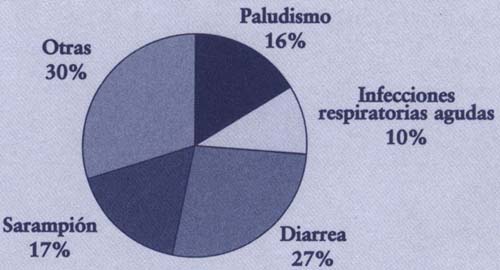

Las personas afectadas por desastres tienen más probabilidad de enfermarse y morir por causa de enfermedades relacionadas con condiciones inadecuadas de saneamiento y abastecimiento de agua que por cualquier otra causa. Las enfermedades más importantes de ese tipo son las diarreicas y otras transmitidas por vía fecal-oral. Su transmisión es favorecida por el saneamiento inadecuado, las malas condiciones de higiene y el agua contaminada. Otras enfermedades vinculadas a la calidad del agua y el saneamiento son las transmitidas por vectores relacionados con los desechos sólidos y el agua.

Las finalidades principales de los programas de emergencia en materia de abastecimiento de agua y saneamiento son suministrar una cantidad mínima de agua potable y reducir la transmisión de las enfermedades propagadas por vía fecal-oral así como la exposición a vectores de enfermedades. Otro objetivo importante es contribuir a crear las condiciones necesarias para que las personas afectadas puedan seguir viviendo y realizando los actos de la vida cotidiana, como hacer las necesidades o asearse, sin menoscabo de su dignidad y en condiciones que sean cómodas y seguras.

En la mayoría de las situaciones de emergencia la tarea de conseguir agua recae en las mujeres y los niños. Ahora bien, cuando utilizan instalaciones colectivas de abastecimiento de agua y saneamiento, como en los casos de refugiados y personas desplazadas, las mujeres y las adolescentes se hallan también más expuestas a la violencia sexual o a la explotación. Por ello es importante alentar la participación de las mujeres en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento siempre que sea posible. Su participación ayudará a conseguir que toda la población afectada tenga seguro y fácil acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento, y que esos servicios sean equitativos y apropiados.

2 Guía del presente capítulo

El capítulo se divide en ocho secciones (análisis, abastecimiento de agua, evacuación de excretas, etc.), cada una de las cuales comprende lo siguiente:

· Las normas mínimas, en las que se especifican los niveles mínimos que deben alcanzarse en cada área considerada.· Indicadores clave, que son “señales” que permiten verificar si se ha cumplido la norma. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.

· Notas de orientación, que incluyen referencias a aspectos concretos que es preciso considerar al aplicar la norma en diferentes situaciones; orientaciones acerca del mejor modo de resolver dificultades de orden práctico, y asesoramiento sobre cuestiones de carácter prioritario. También pueden incluir comentarios sobre cuestiones de especial importancia referentes a la norma o los indicadores, y señalar problemas, controversias o lagunas en los conocimientos en determinada materia. Llenar esas lagunas ayudará a mejorar las normas mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento en el futuro.

En los apéndices de este capítulo se ofrece más información de interés y una bibliografía seleccionada. En el apéndice 3 se exponen los elementos característicos de las prácticas adecuadas para el sector de abastecimiento de agua y saneamiento.

La organización del capítulo refleja la división de actividades y responsabilidades que suele darse en las situaciones de emergencia. La acción que se lleva a cabo en cada una de las áreas consideradas contribuye a la consecución de las metas generales del programa de abastecimiento de agua y saneamiento definidas anteriomente, y está estrechamente vinculada, tanto desde el punto de vista epidemiológico como operacional, con los objetivos y actividades de los demás sectores. Las normas relativas al análisis propuestas para la evaluación inicial, la vigilancia y la evaluación posterior guardan relación con todas las áreas del sector de abastecimiento de agua y saneamiento.

Los progresos realizados en el cumplimiento de las normas mínimas en un área determinan la importancia del progreso en otras áreas. Por ejemplo, cuando las instalaciones para la evacuación de excretas y para la higiene personal son insuficientes, el cumplimiento de la norma relativa a la cantidad mínima de agua es más urgente que en situaciones en las que el medio ambiente está relativamente libre de agentes patógenos gracias a condiciones de saneamiento e higiene adecuadas. Las prioridades se deben fijar sobre la base de la información fidedigna que comparten los distintos sectores a medida que evoluciona la situación.

Se hace referencia a las normas técnicas de otros sectores cuando es pertinente para subrayar la estrecha vinculación del trabajo en un sector con el trabajo en otros sectores y señalar que el progreso en un área depende del alcanzado en otras.

Las Normas Mínimas

|

Los programas destinados a satisfacer las necesidades de poblaciones afectadas por desastres deben basarse en una cabal comprensión de la situación, incluidos los factores políticos y los relativos a la seguridad, así como en la evolución prevista. Los damnificados, los organismos humanitarios, los donantes y las autoridades locales necesitan saber que las intervenciones son apropiadas y eficaces. Por eso, es imperativo proceder al análisis de los efectos del desastre y del impacto del propio programa de abastecimiento de agua y saneamiento. Si la determinación del problema y su comprensión no son correctas, será difícil, y hasta imposible, llevar a cabo una acción acertada. |

La aplicación de métodos de análisis uniformes en todos los sectores considerados es de gran utilidad para determinar rápidamente las necesidades humanitarias más sobresalientes y lograr la movilización de recursos destinados a remediarlas. En esta sección se presentan normas e indicadores acordados para la recolección y el análisis de información con objeto de determinar las necesidades, formular los programas, vigilar y evaluar su eficacia, y conseguir la participación de la población afectada.

Las normas relativas al análisis se aplican antes de iniciar cualquier programa y a lo largo de todo el ciclo del programa. El análisis comienza con una evaluación inicial inmediata que permite determinar la magnitud del desastre y lo que conviene hacer en caso de que se decida intervenir. Prosigue con la vigilancia, que permite conocer en qué medida el programa contribuye a la satisfacción de las necesidades y determinar los cambios que se requieran. Se realiza luego una evaluación posterior a fin de determinar el grado de eficacia global del programa y extraer enseñanzas para el futuro.

Para tener un conocimiento cabal de los problemas y lograr que la asistencia humanitaria se preste de manera coordinada es fundamental que todos los interesados compartan la información y los conocimientos pertinentes. Registrar y difundir la información originada en el proceso de análisis contribuye a la amplia comprensión de las consecuencias adversas para la salud pública y otras consecuencias de los desastres, y puede ayudar en la elaboración de mejores estrategias de prevención de desastres y mitigación de sus consecuencias.

Norma 1 relativa al análisis: evaluación inicialToda decisión de carácter programático debe basarse en una comprensión cabal de la situación de emergencia de que se trata y fundarse en un análisis preciso de los riesgos y las necesidades en materia de salud concernientes al abastecimiento de agua y el saneamiento

Indicadores clave

· Se procede de inmediato a una evaluación inicial conforme a procedimientos internacionalmente aceptados; la labor está a cargo de personal con la debida experiencia.

· La evaluación inicial se realiza en cooperación con un equipo multisectorial (agua y saneamiento, nutrición, alimentos, refugios, y salud), las autoridades locales, mujeres y hombres de la población afectada y los organismos humanitarios que se proponen brindar asistencia.

· La información se recoge y presenta de modo tal que permite que el proceso de adopción de decisiones sea coherente y transparente.

· Cuando es factible, los datos se desglosan por sexo y por edad.

· La información recogida sirve para determinar las necesidades de la población en materia de abastecimiento de agua y saneamiento según el sexo, grupo social y grupo de edades, y suministrar datos básicos para la vigilancia y la evaluación posterior.

· Se inspeccionan todos los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento, tanto los que están en buen estado de funcionamiento como los dañados.

· En la evaluación inicial se consideran las normas nacionales en materia de abastecimiento de agua y saneamiento del país donde ha ocurrido el desastre y las del país donde se presta la asistencia humanitaria, si es distinto.

· Cuando prevalecen condiciones de inseguridad, la evaluación inicial incluye un análisis de los factores que inciden en la seguridad personal de la población afectada.

· Se formulan recomendaciones acerca de la necesidad de asistencia externa. Si se requiere esa asistencia, se añaden recomendaciones sobre las prioridades, una estrategia de intervención y los recursos necesarios. Se toman en consideración:

- la estructura social y política de la población, incluidos los factores culturales y de género relacionados con el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y su utilización;- el número estimado de personas afectadas y las características demográficas;

- la capacidad y los recursos locales;

- la atención especial que merecen los grupos expuestos a mayores riesgos;

- las posibilidades de acceso a la población afectada y las limitaciones de su libertad de circulación;

- las condiciones políticas, de seguridad, y de desarrollo de las operaciones;

- las previsiones sobre las consecuencias y el impacto ambiental a largo plazo que pueden tener las intervenciones propuestas.

· Las amenazas concretas a la seguridad con que se enfrentan los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y las adolescentes, se tienen en cuenta en el diseño de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento.

· Se elabora un informe de evaluación inicial en el que se consignan las áreas clave así como recomendaciones apropiadas.

· Las conclusiones de la evaluación inicial se comparten con otros sectores, las autoridades nacionales y locales, los organismos humanitarios participantes, y representantes de ambos sexos de la población afectada.

Notas de orientación

1. Procedimientos de evaluación inicial internacionalmente aceptados. Véase Davis, J. y Lamben, R. (1995), y Pesigan, A. M. y Telford, J. (1996).

2. Puntualidad. La puntualidad es un aspecto esencial de la evaluación inicial, tarea que hay que llevar a cabo lo antes posible después de producirse el desastre. De ser necesario, se deben atender de inmediato y simultáneamente las necesidades más apremiantes. Por regla general, debiera elaborarse un informe dentro de la semana siguiente a la llegada al lugar del desastre, aunque esto depende de las circunstancias del caso de que se trate y de la situación general.

3. Participantes en la evaluación inicial. En esta tarea debería incluirse a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al análisis de género y las competencias lingüísticas. Lo ideal sería que participara un número equilibrado de hombres y mujeres.

4. Procedimiento de evaluación. Antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, todos los participantes deberían acordar el procedimiento para realizar la evaluación inicial y se deberían asignar en consonancia las tareas específicas a ese respecto.

5. Obtención de información. Hay varias técnicas diferentes para obtener información, por lo que es preciso escogerlas cuidadosamente, seleccionando las que convengan a la situación y al tipo de información requerida. Por regla general, conviene recoger información con más frecuencia cuando la situación evoluciona más rápidamente, y cuando se producen acontecimientos de especial importancia, como nuevos movimientos de población o un brote epidémico de diarrea. Aunque toda evaluación inicial tal vez deba hacerse con rapidez y sin demasiado refinamiento, el análisis mejorará a medida que se disponga de más tiempo y más datos. Las listas de verificación son un medio útil de cerciorarse de que se han examinado todas las cuestiones fundamentales. En el apéndice 1 del presente capítulo figura un modelo de lista de verificación.

6. Fuentes de información. Puede compilarse información para el informe de evaluación inicial a partir de publicaciones disponibles, material histórico pertinente, datos relativos a la situación anterior a la emergencia y también de discusiones con personas idóneas, bien informadas, incluidos los donantes, personal de organismos humanitarios y de la administración pública nacional, especialistas locales, dirigentes de la comunidad de ambos sexos, ancianos, personal de salud participante, maestros, comerciantes, etc. Los planes nacionales o regionales de preparación para casos de desastre pueden ser también una fuente de gran utilidad. Las discusiones en grupo con miembros de la población afectada pueden proporcionar información útil sobre prácticas y creencias.

Tanto los métodos empleados para obtener información como los límites de su fiabilidad se deben comunicar con claridad. Nunca se debe presentar la información de modo tal que dé una imagen engañosa de la situación real.

7. Cuestiones implícitas. El conocimiento de los derechos de las personas afectadas por desastres, conforme al derecho internacional, debe servir de base a la evaluación inicial. Tanto ésta como el análisis ulterior deben revelar un conocimiento apropiado de los problemas estructurales, políticos, de seguridad, económicos, demográficos y ambientales subyacentes que inciden en la vida de la zona. Es imperativo tomar en cuenta la experiencia previa y las opiniones de los damnificados al analizar la dinámica y el impacto de la nueva emergencia. Por ello es preciso contar con la competencia técnica y los conocimientos locales tanto en la recogida de datos como en el análisis de los recursos, capacidades, vulnerabilidades y necesidades. También deberán considerarse las condiciones de vida de la población desplazada y no desplazada de la zona antes de la emergencia e inmediatamente después.

8. Grupos expuestos a mayores riesgos. Se deben tener en cuenta las necesidades de los grupos expuestos a daños adicionales, entre los que cabe mencionar a las mujeres, los adolescentes, los menores no acompañados, los niños, los ancianos y las personas con discapacidades. También habrá que determinar los papeles y funciones que incumben a las personas de uno y otro sexo en el sistema social.

9. Recuperación. En la evaluación inicial deberían recogerse ideas y análisis en relación con el período de recuperación posterior al desastre, de manera que las intervenciones destinadas a satisfacer las necesidades inmediatas sirvan para favorecer la recuperación de la población damnificada.

10. Relación con la población huésped. La prestación en los asentamientos de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a la población desplazada puede provocar resentimientos entre las comunidades de la zona, especialmente cuando los recursos disponibles, como el agua, son insuficientes o se deben compartir con los recién llegados. Para reducir al mínimo las posibilidades de que se produzcan tensiones, se deberá consultar a la población huésped y, cuando proceda, se harán obras para mejorar la infraestructura existente. Asimismo, cuando las poblaciones desplazadas se dispersan entre una población que las acoge, en la planificación hay que tener en cuenta que debido a ello se acrecentará la presión sobre la infraestructura y los recursos disponibles.

Norma 2 relativa al análisis: vigilancia y evaluaciónSe deben vigilar y evaluar el funcionamiento del programa de abastecimiento de agua y saneamiento, su eficacia para hacer frente a los problemas de salud relacionados con el agua y el saneamiento, y los cambios de la situación.

Indicadores clave

· La información que se reúne con fines de vigilancia y evaluación es útil y oportuna; se registra y analiza de manera precisa, lógica, coherente y transparente.

· Se han establecido procedimientos que posibilitan la recolección sistemática de información sobre:

- Consumo de agua.

- Calidad del agua.

- Sistema de abastecimiento de agua y su funcionamiento.

- Acceso a los puntos de abastecimiento de agua.

- Acceso a las letrinas.

- Actividades de lucha antivectorial, gestión de los desechos sólidos y avenamiento.

· Se vigila el uso de los servicios e instalaciones de abastecimiento de agua e higiene.

· Se vigilan el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento así como los problemas de salud relacionados con el abastecimiento de agua y el saneamiento de la población de los alrededores de los asentamientos de emergencia.

· Se vigilan las condiciones de seguridad de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento por lo que respecta a los grupos vulnerables, particularmente las mujeres y las adolescentes.

· Se consulta sistemáticamente y se hace participar en las actividades de vigilancia a mujeres, hombres y niños de la población afectada.

· Se preparan con regularidad informes analíticos sobre la repercusión del programa de abastecimiento de agua y saneamiento en la población afectada. También se presentan informes sobre todo cambio de las circunstancias y otros factores que puedan justificar la modificación del programa.

· Se han establecido sistemas que posibilitan una corriente de información entre el programa, otros sectores, la población afectada, las autoridades locales competentes, los donantes y otros interesados, cuando es preciso. Hay un intercambio regular de información entre el sector de abastecimiento de agua y saneamiento y el sistema de información sanitaria. (Véase el capítulo 5, Servicios de salud.)

· Las actividades de vigilancia proporcionan información sobre la eficacia del programa para satisfacer las necesidades de grupos específicos de la población afectada.

· El programa se evalúa con referencia a objetivos declarados y normas mínimas acordadas a fin de medir su eficacia y su repercusión globales en la población afectada.

Notas de orientación

1. Utilización de la información procedente de la vigilancia: toda emergencia es inestable y dinámica por definición. Por eso, es indispensable disponer regularmente de información actualizada para cerciorarse de que los programas siguen siendo pertinentes. La información obtenida gracias a la vigilancia continua de los programas debe incorporarse a los exámenes y evaluaciones. En ciertas circunstancias, puede ser necesario modificar la estrategia para hacer frente a cambios importantes de la situación o de las necesidades. En el apéndice 4 del presente capítulo se sugieren obras de referencia sobre evaluación inicial, vigilancia y evaluación posterior.

2. Cooperación con otros sectores: la información generada por el proceso de evaluación inicial sirve de base para el sistema de información sanitaria (véase el capítulo 5, Servicios de Salud) y para las actividades de vigilancia y evaluación posterior del programa de abastecimiento de agua y saneamiento. Esas actividades requieren una estrecha cooperación con otros sectores.

3. Utilización y difusión de la información: la información que se recoge debe estar directamente relacionada con el programa, en otras palabras, debe ser provechosa y utilizable. Además, ha de ponerse a disposición de otros sectores y organismos así como de las poblaciones afectadas, según proceda. El medio de comunicación empleado (método de difusión, idioma, etc.) será adecuado a la audiencia a la que esa información se destine.

4. Personas que participan en la vigilancia: cuando la vigilancia requiere consultas, debería incluirse en la tarea a personas capaces de obtener información de todos los grupos de la población afectada de manera culturalmente aceptable, especialmente por lo que respecta al género y las competencias lingüísticas. Se alentará la participación de las mujeres.

5. Utilización de los servicios: en el uso que hagan los interesados de los servicios e instalaciones que se les proporcionan pueden incidir factores como la seguridad, la comodidad o la calidad, así como el hecho de que sean o no adecuados a las necesidades y las costumbres. Por ejemplo, la vigilancia de los puntos de abastecimiento de agua y las letrinas es fundamental para la seguridad de las mujeres y los niños porque los actos de violencia sexual suelen ocurrir en esos lugares. Siempre que sea posible, los factores que limitan el uso de los servicios se eliminarán mediante cambios del programa. Es indispensable velar por que las consultas que se realicen antes y durante el programa incluyan suficientes discusiones con las mujeres, para quienes es probable que las limitaciones del uso de los servicios sean mayores.

6. Evaluación: la evaluación es importante porque sirve para medir la eficacia de la acción, sacar enseñanzas para futuras actividades de preparación para casos de desastre, mitigación y asistencia, y fomentar la responsabilidad. La evaluación a que se hace referencia aquí comprende dos procesos interrelacionados:

a) la evaluación interna del programa, que normalmente realiza el personal como parte del análisis y el examen sistemáticos de la información procedente de la vigilancia. El organismo humanitario también debe evaluar la eficacia de todos sus programas relacionados con una situación de desastre determinada o comparar sus programas referentes a diferentes situaciones.b) la evaluación externa, en cambio, puede formar parte de una actividad de evaluación más amplia realizada por los organismos y los donantes, y puede tener lugar, por ejemplo, una vez que ha terminado la fase crítica de la situación de emergencia. Al realizar las evaluaciones, es importante que las técnicas y los recursos utilizados sean compatibles con la escala y la naturaleza del programa, y que en el informe se describan la metodología empleada y los procedimientos seguidos para sacar las conclusiones. Los resultados de las evaluaciones deben comunicarse a todos los agentes de asistencia humanitaria, incluida la población afectada.

Norma 3 relativa al análisis: participaciónLa población afectada por un desastre debe tener la oportunidad de participar en la formulación y ejecución del programa de asistencia.

Indicadores clave

· Se consulta y se hace participar en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación inicial de las necesidades y la formulación y ejecución del programa a mujeres y hombres de la población afectada por el desastre.

· Las mujeres y los hombres de la población damnificada reciben información acerca del programa de asistencia y tienen la oportunidad de formular observaciones al respecto al organismo de asistencia pertinente.

Notas de orientación

1. Equidad: la participación de la población afectada por el desastre en la adopción de decisiones y en la formulación y ejecución de los programas contribuye a que éstos sean equitativos y eficaces. Debe ponerse especial cuidado en lograr la participación de las mujeres así como una representación equilibrada de ambos sexos en el programa de asistencia. La participación en el programa de abastecimiento de agua y saneamiento también puede servir para reforzar el sentido de dignidad y valor de las personas en momentos de crisis. Esa participación genera un sentido de comunidad y pertenencia que puede contribuir a la seguridad tanto de quienes reciben la asistencia como de quienes están encargados de su prestación.

2. La población puede participar en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento de diferentes maneras: por ejemplo, interviniendo en el equipo de evaluación inicial; participando en la adopción de decisiones (por ej., para establecer condiciones que permitan a las personas realizar sus necesidades y su aseo personal con dignidad, comodidad y seguridad); difundiendo información que incluya los factores culturales y de género relativos al acceso a los servicios y su utilización; ayudando a determinar los problemas de seguridad.

3. Comités de coordinación: los comités de coordinación contribuyen a promover la participación de la población en el programa de asistencia. Se debe velar por que sean verdaderamente representativos de la población afectada, para lo cual en su composición se tendrán en cuenta factores tales como el género, la edad, la etnicidad y la situación socioeconómica. También tendrán que estar representados dirigentes políticos destacados, dirigentes comunitarios de ambos sexos y líderes religiosos. Al establecerse un comité, se deberán acordar sus funciones.

4. Recabar opiniones: la participación también puede lograrse mediante la organización sistemática de consultas de opinión y discusiones, que podrán celebrarse durante la distribución, en visitas domiciliarias o en el curso de entrevistas sobre problemas o preocupaciones individuales. Las discusiones en grupo con miembros de la comunidad afectada pueden proporcionar información útil sobre las creencias y prácticas culturales.

|

En todas partes, el agua es esencial para beber y cocinar y para la higiene personal y doméstica. En situaciones extremas, es posible que no se disponga de agua suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas, y en estos casos, es de importancia decisiva contar con un nivel de agua potable que asegure la supervivencia. No obstante, en la mayoría de los casos, los principales problemas de salud relacionados con un abastecimiento de agua inadecuado se deben a las malas condiciones de higiene por falta de agua y al consumo de agua que en algún momento se ha contaminado. |

Norma 1 relativa al abastecimiento de agua: acceso al agua y cantidad disponibleTodas las personas deben tener acceso seguro a una cantidad de agua suficiente para beber y cocinar y para la higiene personal y doméstica. Los lugares públicos de abastecimiento de agua deben estar lo suficientemente cerca de los refugios para posibilitar el consumo de la cantidad mínima de agua indispensable.

Indicadores clave

· Se recoge un mínimo de 15 litros de agua por persona por día.

· El caudal en cada punto de abastecimiento de agua es de 0,125 litros por segundo como mínimo.

· Hay como mínimo un lugar de abastecimiento de agua cada 250 personas.

· La distancia desde cualquier refugio hasta el lugar de abastecimiento de agua más cercano no excede 500 metros.

Norma 2 relativa al abastecimiento de agua: calidad del aguaEl agua en el lugar de abastecimiento debe tener buen sabor y ser de calidad suficiente para beber y para su utilización en la higiene personal y doméstica sin riesgos significativos para la salud debidos a enfermedades transmitidas por el agua o a la contaminación química o radiológica, durante un consumo a corto plazo.

Indicadores clave

· En fuentes no desinfectadas, no hay más de 10 coliformes fecales por 100 mililitros de agua en el lugar de abastecimiento.

· Los controles sanitarios indican un bajo riesgo de contaminación fecal.

· En el caso de abastecimiento por tuberías a poblaciones de más de 10.000 personas, o de todo tipo de abastecimiento en momentos de riesgo o presencia de una epidemia de diarrea, el agua se trata con un desinfectante residual en concentraciones aceptables (por ej., la concentración de cloro libre residual en el grifo es de 0,2-0,5 mg por litro y la turbiedad es inferior a 5 NTU).

· El total de sólidos en disolución no es superior a 1.000 mg por litro (2.000 ms/cm de conductividad eléctrica, en medición de campo simple) y el agua no tiene sabor desagradable.

· No se detectan efectos adversos significativos para la salud debidos a contaminación química o radiológica (incluidos los residuos de productos químicos de tratamiento) en un consumo a corto plazo o durante el período de empleo previsto de la fuente de agua y la evaluación no revela probabilidades considerables de tales efectos.

Norma 3 relativa al abastecimiento de agua: instalaciones y enseres para el consumo de aguaLa población debe disponer de instalaciones y enseres adecuados para recoger, almacenar y utilizar cantidades suficientes de agua para beber y cocinar y para la higiene personal, así como para que el agua potable mantenga su inocuidad hasta el momento de consumirla.

Indicadores clave

· Cada familia dispone de dos recipientes de 10-20 litros para recoger el agua, y de recipientes de 20 litros para almacenarla. Esos recipientes son de cuello angosto o tienen tapa.

· Se dispone de 250 g de jabón por persona por mes.

· Cuando se necesitan instalaciones de baño colectivas, se dispone de cubículos suficientes para su utilización con una frecuencia aceptable y a horas aceptables, separados para hombres y mujeres.

· Cuando se necesitan lavaderos colectivos, se dispone de una pileta de lavar por cada 100 personas; hay zonas reservadas para que las mujeres laven y sequen su ropa interior y sus toallas higiénicas.

Notas de orientación

1. Necesidades: las cantidades exactas de agua necesarias para consumo doméstico pueden variar según el clima, las instalaciones de saneamiento, los hábitos de la población, sus prácticas religiosas y normas culturales, los alimentos que se cocinan, la ropa usada, etc. En algunas situaciones, es posible que se necesite agua en grandes cantidades para fines concretos, por ejemplo para letrinas de sifón, para mantener en funcionamiento un sistema de alcantarillado o de distribución urbana de agua, o para abrevar animales que pueden ser vitales para la subsistencia y el bienestar de las personas afectadas por el desastre. Las cantidades necesarias para estos usos no están incluidas en las normas, por lo que deberán añadirse a la cifra mínima si es necesario. Las cantidades de agua necesarias para centros de salud, centros de alimentación terapéutica, orfanatos, etc. no se incluyen en las cifras estipuladas en las normas, y, de ser necesario deberán añadirse. Para informarse acerca de las cantidades adicionales que se requieren, véase el apéndice 2.

2. Calidad microbiológica del agua: en la mayoría de situaciones de emergencia, la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua se debe tanto a la insuficiencia de agua para la higiene personal y doméstica como a la contaminación de las fuentes. Al aplicar normas relativas a la calidad microbiológica del agua en una situación de emergencia, se debe tener en cuenta el riesgo de exceso de infecciones por enfermedades transmitidas por el agua que acarrea el agua suministrada, y qué otras fuentes de agua tiene probabilidades de usar la población. Por lo que respecta al abastecimiento a largo plazo, véase OMS (1984), Guidelines for Drinking Water Quality.

3. Desinfección del agua: si existe un riesgo considerable de contaminación del agua en la fuente o después de la recolección, el agua deberá tratarse con un desinfectante residual, como el cloro. Este riesgo dependerá de las condiciones del asentamiento, como la densidad de población, los medios de evacuación de excretas, las prácticas de higiene, la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua, etc. Por regla general, todo abastecimiento entubado de agua para una población grande y concentrada debe tratarse con un desinfectante residual como el cloro, y en caso de riesgo o existencia de una epidemia de diarrea, deberán tratarse todos los suministros de agua potable antes de la distribución o en el hogar.

4. Contaminación química y radiológica: si los registros hidrogeológicos o el conocimiento de una actividad industrial en la zona inducen a pensar que las fuentes de agua pueden suponer riesgos químicos o radiológicos para la salud, esos riesgos deberán evaluarse sin pérdida de tiempo. En ese momento se deberá tomar una decisión que tenga en cuenta tanto los beneficios como los riesgos a corto plazo para la salud pública. Toda decisión sobre la utilización de agua potencialmente contaminada para un abastecimiento a largo plazo deberá basarse en una evaluación y un análisis más detallados. Por lo que respecta al abastecimiento a largo plazo, véase OMS (1984), Guidelines for Drinking Water Quality.

5. Sabor del agua: el sabor del agua no es problema que repercuta directamente en la salud, pero si el agua salubre que se suministra tiene mal sabor, puede que los consumidores beban agua de fuentes inseguras, poniendo su salud en peligro. También ésto puede ser un riesgo en el caso de abastecimiento de agua clorada. El sabor del agua depende de los hábitos del consumidor, y en consecuencia deberá verificarse en el terreno antes de tomar una decisión definitiva sobre si el agua es aceptable, o si se necesitan actividades de concientización para hacer comprender a los usuarios que sólo deben utilizar fuentes de agua que no presenten riesgos.

6. Calidad del agua de los centros de salud: salvo pequeñas cantidades de agua muy pura necesaria para cierto equipo médico, no es preciso que el agua suministrada a los centros de salud sea de calidad superior a la que consume la población en general, a menos que la concentración de ciertas sustancias químicas sea particularmente elevada. No obstante, dado el probable número de organismos patógenos presentes en los centros de salud y la vulnerabilidad de los pacientes, el agua deberá desinfectarse con cloro o con otro desinfectante residual y el equipo de almacenamiento de agua deberá estar concebido y manejado de modo que se controle la contaminación. Los niños muy pequeños pueden ser susceptibles a ciertos contaminantes químicos, factor que deberá comprobar el personal médico.

7. Cantidad/calidad del agua: durante la emergencia se deberá prestar atención no sólo a la cantidad de agua disponible sino también a su calidad. Hasta que se alcancen niveles mínimos tanto de cantidad como de calidad, habrá que concentrarse en facilitar un acceso equitativo a una cantidad suficiente de agua de calidad media en vez de suministrar una cantidad insuficiente de agua que cumpla las normas mínimas de calidad. Si existen serias dudas sobre la calidad microbiológica del agua, ésta deberá tratarse con un desinfectante residual como primera medida para mejorar su calidad.

8. Acceso y equidad: aun cuando se disponga de una cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades mínimas, puede que sea necesario adoptar otras medidas para que el acceso sea efectivamente equitativo. Si los lugares de abastecimiento de agua no están lo suficientemente cerca de las viviendas, las personas no podrán recoger la cantidad de agua que necesitan. En medios urbanos, tal vez sea preciso suministrar agua a cada vivienda por separado para que los inodoros sigan funcionando. Es posible que sea necesario racionar el agua para poder satisfacer las necesidades básicas de todos. Cuando el agua se raciona o se bombea en momentos determinados, se deberá hacer en momentos convenientes para las mujeres y otras personas encargadas de la recolección de agua. Se deberá informar a las mujeres y los hombres de la población afectada acerca de la cantidad de agua que les corresponde, y se procurará conseguir su participación en la vigilancia de la distribución equitativa del agua.

9. Recolección y almacenamiento del agua: las personas necesitan recipientes para recoger agua, almacenarla y utilizarla para lavar, cocinar y bañarse. Esos recipientes deben ser higiénicos y adecuados a las necesidades y hábitos locales por lo que respecta al tamaño, la forma y la estructura.

10. Lavaderos y baños colectivos: es posible que se necesite un espacio donde las personas puedan bañarse en condiciones que no menoscaben su intimidad. Si no se puede disponer de ese espacio en el refugio familiar, pueden ser necesarias algunas instalaciones centrales. Lavar la ropa es una actividad esencial para la higiene, en particular la de los niños, y también es preciso lavar los utensilios de cocina y los de comer. No es posible definir normas universales relativas a esas actividades, pero si se necesitan algunas instalaciones para realizarlas, será preciso facilitarlas. El diseño, el número y la ubicación de esas instalaciones deben decidirse en consulta con los usuarios a los que estén destinadas, especialmente las mujeres. Entre los factores fundamentales a tener en cuenta figuran la seguridad, la idoneidad y la comodidad que las instalaciones deben ofrecer a los usuarios, especialmente las mujeres y las adolescentes, cuyas opiniones deben recabarse en relación con el emplazamiento y el diseño. Como en el caso de las letrinas, es probable que un emplazamiento alejado del centro del asentamiento entrañe riesgos adicionales de ataque a las usuarias.

|

La evacuación higiénica de las excretas humanas crea la primera valla contra las enfermedades relacionadas con las excretas, ayudando a reducir la transmisión de enfermedades por vía directa o indirecta. En consecuencia, la evacuación de excretas es una prioridad absoluta, y en la mayoría de las situaciones de emergencia es un problema al que debe dedicársele tanto esfuerzo y en el que se debe actuar con tanta celeridad como en el abastecimiento de agua. Proveer instalaciones adecuadas para la defecación es una de las varias intervenciones de emergencia indispensables para la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar de las personas. |

Norma 1 relativa a la evacuación de excretas: número de letrinas y accesoLas personas deben disponer de un número suficiente de letrinas situadas lo suficientemente cerca de sus viviendas para tener un acceso rápido, seguro y aceptable en cualquier momento del día y de la noche.

Indicadores clave

· Máximo de 20 personas por letrina.

· Las letrinas están dispuestas por familia(s) y/o separadas por sexo.

· Las letrinas no están situadas a más de 50 metros de las viviendas o a más de un minuto de marcha.

· Se dispone de letrinas separadas para mujeres y hombres en lugares públicos, mercados, centros de distribución, centros de salud, etc.).

Norma 2 relativa ala evacuación de excretas: diseño y construcciónLas personas deben tener acceso a letrinas diseñadas, construidas y mantenidas de modo tal que sean higiénicas, seguras y cómodas.

Indicadores clave

· Todas las letrinas, tanto las públicas como las de las familias, están diseñadas y construidas conforme a especificaciones técnicamente correctas, aprobadas por los usuarios a quienes se destinan.

· Se han establecido procedimientos de limpieza y mantenimiento sistemático de las letrinas públicas que se cumplen con normalidad.

· Las letrinas están diseñadas, construidas y situadas de modo tal que presentan las siguientes características:

- son fáciles de mantener lo suficientemente limpias para que las personas quieran usarlas y no presenten riesgos para la salud;- pueden acceder a ellas y utilizarlas con facilidad todos los sectores de la población, incluidos los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidades físicas o mentales;

- de ser necesario, están iluminadas de noche para seguridad o comodidad;

- en su proximidad hay instalaciones para lavarse las manos;

- posibilitan la reducción al mínimo de la reproducción de moscas y mosquitos;

- permiten la eliminación de los dispositivos higiénicos de protección de las mujeres u ofrecen a éstas la intimidad necesaria para lavar y secar sus toallas higiénicas;

- permiten un grado de intimidad conforme a los hábitos de los usuarios.

· En la mayoría de los suelos, las letrinas y los pozos de absorción están por lo menos a 30 m de toda fuente de agua subterránea y el fondo de toda letrina se encuentra como mínimo a 1,5 m por encima de la capa freática. El avenamiento o los derrames de los sistemas de defecación no escurren hacia ninguna fuente de agua superficial ni ningún acuífero de poca profundidad.

· Se facilita a las personas herramientas y materiales para construir, mantener y limpiar sus propias letrinas, cuando así procede.

Notas de orientación

1. Instalaciones aceptables: un programa de evacuación de excretas satisfactorio debe basarse en la comprensión de las distintas necesidades de las personas y en la participación de los usuarios en el uso de instalaciones a las que tal vez no estén acostumbrados y cuya utilización pueda resultarles difícil o incómoda. En el diseño, la construcción y la ubicación de las letrinas se deben tener en cuenta las preferencias de todos los usuarios a los que están destinadas.

2. Excrementos de niños: se debe prestar especial atención a los excrementos de los niños, por lo general más peligrosos que los de los adultos porque las infecciones relacionadas con las excretas suelen ser más comunes en los niños. Es necesaria la participación de los padres y las personas que se ocupan de los niños, y las instalaciones deberán diseñarse y construirse teniendo en cuenta a los niños. Puede ser preciso facilitar información a los padres y a las personas encargadas de los niños acerca de la eliminación sin riesgos de los excrementos de los lactantes y de la manera de lavar los pañales.

3. Higiene anal: se debe facilitar agua a las personas que acostumbran usarla. A otras personas tal vez sea necesario suministrarles algún tipo de papel u otro material para la higiene anal. Se debe consultar a los usuarios sobre los materiales más adecuados.

4. Lavado de las manos: los usuarios deben contar con medios para lavarse las manos con jabón o un sucedáneo después de defecar y, de ser necesario, se deberá alentar esa práctica. De este modo se pone una barrera considerable a la propagación de enfermedades.

5. Menstruación: las mujeres y las niñas en edad fértil deben tener acceso a materiales adecuados para la absorción y eliminación de la sangre menstrual. Si el organismo facilita estos materiales, se deberá consultar a las mujeres sobre lo que consideran apropiado. Cuando se usan paños higiénicos que se lavan, se secan y se vuelven a emplear, las mujeres deben tener acceso a un lugar reservado para hacerlo de modo higiénico.

6. Letrinas higiénicas: si las letrinas no se mantienen limpias, pueden transformarse en un foco de transmisión de enfermedades y las personas preferirán no usarlas. Será preciso abordar el tema de la limpieza y mantenimiento de todo tipo de letrinas. Es más probable que las letrinas se mantengan limpias si los usuarios tienen un sentido de propiedad a ese respecto. Para fomentarlo, es conveniente construirlas cerca de donde duermen las personas, evitar la construcción de grandes bloques y hacer participar a los usuarios, siempre que sea posible, en las decisiones relacionadas con su diseño y construcción.

7. Instalaciones compartidas: no siempre es posible proveer de inmediato una letrina por cada 20 personas o por familia. A corto plazo, suele ser necesario utilizar instalaciones compartidas. El acceso a estas instalaciones compartidas puede conseguirse trabajando con quienes las van a usar para decidir quién tendrá acceso a las letrinas, cómo se compartirán y cómo se organizará la limpieza. Es posible que hombres y mujeres utilicen letrinas distintas, o que varias familias usen la misma letrina. Conforme se disponga de más letrinas, se modificará la manera de compartirlas. En algunas situaciones, puede ser necesario construir letrinas públicas, mantenerlas limpias y en condiciones, para su uso por parte de la población o por toda la población. Es importante disponer de un número suficiente de letrinas y que todas las personas puedan reconocer las letrinas y acceder a ellas cuando sea necesario.

8. Distancia entre los sistemas de defecación y las fuentes de agua: las distancias antes mencionadas tal vez deban aumentarse en caso de rocas fisuradas o terrenos calcáreos, o puedan reducirse en lugares con suelos finos. La contaminación de las aguas freáticas puede no ser un problema si el agua subterránea no se aprovecha para el consumo.

9. Seguridad: especialmente en los asentamientos superpoblados, es indispensable considerar la seguridad de quienes usan las instalaciones sanitarias, en particular las mujeres y las adolescentes. Las letrinas distantes de zonas habitadas o mal iluminadas exponen a las mujeres y las adolescentes a riesgos de ataque adicionales.

|

Las enfermedades transmitidas por vectores son una de las principales causas de enfermedad y defunción en muchas situaciones de emergencia. Si bien el paludismo es la enfermedad transmitida por vectores que más preocupa en la esfera de la salud pública, hay también varias otras que entrañan una gran amenaza para la salud. Las moscas pueden desempeñar un papel importante en la transmisión de las enfermedades diarreicas. La lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores requiere esfuerzos en varios sectores, en particular los de servicios de salud, refugios, selección y planificación de emplazamientos, y servicios de higiene del medio, incluidos el abastecimiento de agua, la evacuación de excretas, la gestión de los desechos sólidos y el avenamiento. La naturaleza de las enfermedades transmitidas por vectores es compleja, y abordar los problemas relacionados con éstos suele ser tarea de especialistas. Sin embargo, es mucho lo que se puede hacer con medidas sencillas y eficaces una vez que se ha determinado la enfermedad, el vector y su interacción con la población beneficiaria. Los animales molestos como las chinches, si bien no son una preocupación primordial de la salud pública, pueden causar gran incomodidad y la pérdida del sueño, y a menudo se les debe prestar atención por sus repercusiones indirectas en la salud. |

Norma 1 relativa a la lucha antivectorial: protección personal y familiarLas personas deben disponer de medios para protegerse de los vectores de enfermedades y de los animales molestos cuando se considere que éstos representan un riesgo importante para la salud o el bienestar.

Indicadores clave

· Todas las poblaciones expuestas a riesgos de enfermedades transmitidas por vectores tienen acceso a refugios provistos de medios de lucha contra los insectos.

· La lucha contra el piojo del ser humano se lleva a cabo a un nivel convenido, cuando el tifus o la fiebre recurrente transmitidos por los piojos son una amenaza.

Norma 2 relativa a la lucha antivectorial: medidas de protección física, ambiental y químicaEl número de vectores y de animales molestos que representan un riesgo para la salud y el bienestar humanos se debe mantener en un nivel aceptable.

Indicadores clave

· Las poblaciones vulnerables están asentadas fuera de la zona palúdica.

· La población de mosquitos transmisores del paludismo se mantiene en un nivel lo suficientemente bajo para evitar el riesgo de infección excesiva de paludismo.

· Se modifican las zonas de reproducción o descanso de vectores cuando es necesario y factible.

· La población de ratas, moscas y otras plagas molestas y destructoras se mantiene en niveles aceptables.

· En los asentamientos de gran densidad de población se lleva a cabo una lucha intensiva contra las moscas cuando hay riesgo o presencia de una epidemia de diarrea.

Norma 3 relativa a la lucha antivectorial: buenas practicas en U aplicación de métodos químicos de lucha antivectorialLas medidas de lucha antivectorial en las que se hace uso de plaguicidas se aplican conforme a normas internacionales acordadas para velar por la adecuada protección del personal, las personas afectadas por el desastre y el medio ambiente, y para evitar la generación de resistencia a los plaguicidas.

Indicadores clave

· Se protege al personal facilitándole información, ropa de protección y supervisión, e imponiendo limitaciones al número de horas de trabajo con plaguicidas.

· La adquisición, el transporte, el almacenamiento y la eliminación de los plaguicidas así como el equipo de aplicación se ajustan a normas internacionales, cuyo cumplimiento es posible verificar en todo momento.

· Se informa a las personas de los riesgos potenciales de los plaguicidas y sobre el plan de aplicación. Se las protege durante y después de la aplicación de plaguicidas conforme a procedimientos internacionalmente acordados.

· La elección de los plaguicidas y métodos de aplicación se ajusta a protocolos nacionales e internacionales.

· La calidad de los plaguicidas y de los mosquiteros tratados se conforma a normas internacionales.

Notas de orientación

1. Vínculos con otros sectores: la selección del emplazamiento es importante para limitar la exposición de la población a los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores. El riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores es uno de los asuntos clave que se deben considerar al seleccionar posibles emplazamientos. Las actividades de los servicios de salud pueden ayudar a reducir la prevalencia de patógenos mediante un tratamiento eficaz, la inmunización o la profilaxis, y se deberá luchar contra las enfermedades transmitidas por vectores con actividades en el sector de la salud y en el de abastecimiento de agua y saneamiento. Tanto las actividades de salud como las de nutrición pueden ayudar a reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores gracias a su efecto en la situación sanitaria y nutricional general.

2. Definición de riesgo de enfermedad transmitida por vectores: las decisiones sobre las intervenciones de lucha antivectorial deben estar basadas en una evaluación del exceso de riesgo de enfermedades y en indicaciones clínicas referentes a problemas de enfermedades transmitidas por vectores. Entre los factores que influyen en este riesgo se encuentran los siguientes:

- estado de inmunidad - exposición previa, estrés nutricional y otros tipos de estrés.

- tipo y prevalencia de patógenos - en vectores y en seres humanos.

- especies de vectores y ecología.

- número de vectores (estación, criaderos, etc.).

- medidas personales de protección y evitación existentes.

3. Medidas de protección personal: se recomienda que si existe riesgo de exceso de paludismo se faciliten sistemáticamente y en una fase temprana medidas de protección personal, como los mosquiteros tratados. Los mosquiteros impregnados tienen la ventaja adicional de ofrecer cierta protección contra piojos, chinches y flebótomos. Otras formas de protección personal que pueden ser adecuadas, y ya comúnmente empleadas por personas que habitan en zonas con mosquitos, son la fumigación de las viviendas, las pantallas antimosquitos, el uso de prendas de manga larga y la aplicación de productos repelentes. Para que estas modalidades de protección personal sean eficaces es imprescindible conseguir que los usuarios las acepten y utilicen.

4. Lucha antivectorial ambiental y química: hay varias medidas básicas de ingeniería ambiental que pueden servir para reducir las oportunidades de reproducción de vectores en el asentamiento. Entre ellas figuran la eliminación de excretas y desechos de origen humano y animal para luchar contra las moscas, y el avenamiento de aguas estancadas para luchar contra los mosquitos. La mayoría de las medidas prioritarias de higiene ambiental, como la evacuación de excretas y la eliminación de desechos, tendrán cierto efecto en las poblaciones de algunos vectores, aunque no de todos. No obstante, tal vez no tengan efecto suficiente en todos los criaderos y lugares de alimentación y descanso dentro del asentamiento y en sus alrededores, incluso a largo plazo, y por ello puede ser necesario aplicar medidas localizadas de lucha química o medidas de protección personal. En ciertas circunstancias, el rociamiento ambiental puede justificarse y ser eficaz para reducir el número de insectos adultos, por ejemplo, el número de moscas en previsión de una epidemia de diarrea o durante la epidemia misma.

5. Tratamiento personal y de las viviendas con insecticidas: el tratamiento de las viviendas con insecticidas residuales puede ser eficaz para luchar contra la propagación del paludismo. El tifus y la fiebre recurrente transmitidos por piojos pueden evitarse con un tratamiento personal para combatir el piojo del ser humano, medida a la que se puede dar difusión con una campaña masiva, y cuando llegan al asentamiento nuevas personas desplazadas.

6. Indicadores para programas de lucha antivectorial: los indicadores más simples para medir el efecto de la mayoría de las actividades de lucha antivectorial son la incidencia de las enfermedades y el recuento de parásitos (en el caso del paludismo). No obstante, se trata de indicadores independientes que deben utilizarse con cautela e interpretarse teniendo en cuenta otros factores.

7. Preparación de una respuesta: si se ataca el vector equivocado, se emplean métodos ineficaces o bien se ataca el vector correcto en el lugar equivocado o en el momento equivocado, es posible que los programas de lucha antivectorial no tengan efecto alguno contra la enfermedad. Los datos de salud pueden ayudar a determinar y vigilar un problema de vectores, pero la elaboración de una respuesta eficaz requiere un estudio más detallado y, a menudo, asesoramiento experto. Este asesoramiento deberá discutirse con organizaciones nacionales e internacionales de salud a fin de que se apliquen protocolos nacionales e internacionales para determinar la respuesta adecuada y hacer una elección y un uso correctos de todos los productos químicos que se utilicen. Se deberá procurar asesoramiento local sobre problemas referentes a enfermedades locales, criaderos de vectores, variaciones estacionales del número de vectores, etc.

|

Si no se eliminan los desechos sólidos orgánicos, los principales riesgos que se corren son la reproducción de moscas y ratas (véase Lucha antivectorial) y la contaminación del agua superficial. La falta de recolección y la consiguiente acumulación de desechos sólidos y de los escombros que quedan tras una catástrofe natural o un conflicto también pueden crear un entorno deprimente y desagradable, lo que va en desmedro de los esfuerzos por mejorar otros aspectos de la higiene ambiental. Los desechos sólidos pueden obstruir los canales de avenamiento y generar problemas de higiene ambiental relacionados con el estancamiento y la contaminación del agua superficial. |

Norma 1 relativa a la gestión de los desechos sólidos: recolección y eliminaciónLa población debe vivir en un medio que esté aceptablemente exento de contaminación por desechos sólidos, incluidos los desechos médicos.

Indicadores clave

· La basura doméstica se retira del asentamiento o se entierra in situ antes de que se convierta en una molestia o un riesgo para la salud.

· En ningún momento hay desechos médicos contaminados o peligrosos (agujas hipodérmicas, vidrios, apósitos, medicamentos, etc.) en la zona de habitación ni en los espacios públicos.

· Hay un incinerador correctamente diseñado, construido y operado, con fosa de ceniza profunda, dentro del perímetro de cada instalación de salud.

· Hay pozos y depósitos para la basura o zonas destinadas a la eliminación de desechos en los mercados y mataderos, con un sistema de recolección diaria.

· La eliminación definitiva de los desechos sólidos se realiza en un lugar y de un modo tal que se evita la aparición de problemas ambientales y de salud.

Norma 2 relativa a la gestión de los desechos sólidos: contenedores/pozos para desechos sólidosLas personas deben disponer de medios para eliminar sus desechos domésticos de manera conveniente y eficaz.

Indicadores clave

· Ninguna vivienda está situada a más de 15 m de un contenedor de residuos o de su propio pozo para basura, o a más de 100 m de un pozo de residuos colectivo.

· Cuando la basura doméstica no se entierra in situ, se dispone de un contenedor de desechos de 100 litros de capacidad por cada 10 familias.

Notas de orientación

1. Tipo y cantidad de desechos: la composición y la cantidad de los desechos en los asentamientos de emergencia varían mucho según el tipo y la intensidad de la actividad económica y los alimentos básicos que se consumen. Para determinar si es necesario tomar medidas, y en caso afirmativo, cuáles, se debe evaluar de manera lógica hasta qué punto los desechos sólidos tienen repercusiones en la salud de las personas. Si en la comunidad se reciclan los desechos sólidos, se deberá fomentar esta medida siempre y cuando no entrañe riesgos importantes para la salud. Se debe evitar la distribución de productos alimenticios que generen gran cantidad de desechos sólidos debido a su tipo de envase o a su forma de procesamiento in situ.

2. Participación: la mayoría de los programas de gestión de los desechos sólidos dependen de la participación de la población y de su disposición a depositar los desechos en los contenedores facilitados o enterrarlos, según proceda. Se deberá informar a los mayores y a los niños de los peligros de jugar con desechos médicos o de reciclarlos.

3. Desechos médicos: para los desechos médicos se necesitan disposiciones especiales. Se deben eliminar dentro del perímetro de la instalación médica, centro de aislamiento del cólera, centro de alimentación, etc. y no se deberán mezclar con los desechos ordinarios del asentamiento. Es preciso definir claramente en quién recae la responsabilidad de eliminar los desechos médicos.

4. Desechos de mercados: la mayoría de los desechos de los mercados se pueden tratar del mismo modo que los residuos domésticos. Los desechos de los mataderos pueden requerir otro tratamiento e instalaciones especiales para eliminar los desechos líquidos producidos y para que la matanza de animales se efectúe en condiciones higiénicas.

5. Cadáveres: durante las primeras fases de las emergencias o inmediatamente después de una catástrofe natural, las tasas de mortalidad suelen ser elevadas, lo cual exige eliminar gran cantidad de cadáveres que por lo general se entierran en fosas comunes. Los cementerios y las fosas comunes deben estar situados a no menos de 30 m de los acuíferos de agua potable y el fondo de toda tumba debe estar como mínimo a 1,5 m por encima de la capa freática.

Suele creerse erróneamente que en las catástrofes naturales los restos humanos pueden causar epidemias. En muchos casos, el manejo de restos humanos se basa en la falsa creencia de que representan un peligro de epidemia si no se queman o entierran inmediatamente. De hecho, el peligro que representan los cadáveres para la salud es muy pequeño. No obstante, en casos especiales, como durante epidemias de cólera o de tifus, los restos humanos pueden representar riesgos especiales para la salud.

Por lo general, se ha de permitir a las familias que entierren o cremen a sus muertos conforme a sus prácticas tradicionales. Se deberán prever cementerios o crematorios que se habilitarán desde la creación de un nuevo asentamiento, en consulta con los miembros de la población afectada. Se debe prever el seguimiento de los funerales para recabar datos sobre la mortalidad. Puede ser necesario suministrar telas u otros materiales a las familias para que amortajen a sus muertos antes del entierro o la cremación. Según las circunstancias, es posible que la recuperación e identificación de los cuerpos de miembros de la familia sea la principal preocupación de los sobrevivientes. Cuando los cuerpos que se van a enterrar hayan sido víctimas de violencia, se deberán tener en cuenta los aspectos forenses.

6. Eliminación de desechos sólidos: sea cual fuera el medio de eliminación final que se elija, por ejemplo, entierro o incineración, la tarea se deberá realizar de modo tal que se evite la creación de problemas ambientales y de salud.

|

Las aguas superficiales de los asentamientos y sus proximidades pueden provenir de aguas servidas domésticas y de lugares de abastecimiento de agua, de infiltraciones de letrinas y alcantarillas, de aguas de lluvia y de aguas de crecida. Los principales problemas de salud asociados con las aguas superficiales son la contaminación de las fuentes y del medio humano, danos a las letrinas y los refugios, la reproducción de vectores y las personas que mueren ahogadas. Las aguas superficiales de los asentamientos y sus proximidades son provechosas en varios aspectos, entre ellos la salud, ya que con ellas las personas pueden lavarse y lavar sus utensilios de cocina y su ropa. Al decidir si se deben avenar o no esas masas de agua, es preciso evaluar los eventuales beneficios y riesgos. La presente sección trata de problemas y obras de avenamiento en pequeña escala. Los avenamientos en gran escala suelen ser determinados por la selección del emplazamiento y su desarrollo. (Véase el capitulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos.) |

Norma 1 relativa al avenamiento: obras de avenamientoLa población debe vivir en un medio que esté aceptablemente exento del riesgo de erosión hídrica y de aguas estancadas, incluidas las aguas de lluvia y de crecida, las aguas servidas domésticas y las aguas servidas de las instalaciones médicas.

Indicadores clave

· No hay aguas residuales estancadas alrededor de los lugares de abastecimiento de agua ni en ninguna otra parte del asentamiento.

· El agua de lluvia se escurre.

· Los refugios, los senderos y las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento no se inundan ni sufren erosión hídrica.

Norma 2 relativa al avenamiento: instalaciones y herramientasLas personas deben disponer de medios (instalaciones, herramientas, etc.) para eliminar las aguas servidas domésticas y las aguas servidas de los puntos de abastecimiento de agua de manera conveniente y eficaz, y para proteger sus refugios y otras instalaciones familiares o colectivas de las inundaciones y la erosión.

Indicadores clave

· Cuando es necesario, se facilitan a la población herramientas suficientes y adecuadas para pequeñas obras de avenamiento y mantenimiento.

· Las obras de avenamiento en los lugares donde hay agua están bien planificadas, ejecutadas y mantenidas. Esto incluye el avenamiento de las zonas de lavado y de baño y de los lugares de recolección del agua.

Notas de orientación

1. Selección y planificación de emplazamientos: el modo más eficaz de evitar problemas de avenamiento es una elección y disposición correctas del lugar del asentamiento de emergencia. (Véanse en el capítulo 4, Refugios y planificación de emplazamientos, las normas relativas a la selección de emplazamientos.) A veces no es factible resolver los problemas de avenamiento de algunos emplazamientos, o de las masas de agua cercanas.

2. Fomento: cuando es necesario efectuar obras de avenamiento de pequeña escala para proteger las letrinas y los refugios, y para evitar el estancamiento de las aguas servidas domésticas y residuales, puede ser apropiado hacer participar a la población interesada. En ese caso, tal vez se necesite apoyo técnico y herramientas. También puede ser preciso facilitar información y alternativas en el caso de que las masas de agua cercanas representen riesgos para la salud, como la esquistosomiasis, o peligros derivados del consumo de esas aguas.

3. Avenamiento y evacuación de excretas: se debe procurar especialmente que las letrinas y alcantarillas estén protegidas de las inundaciones para evitar daños estructurales e infiltraciones.

|

Los hábitos de higiene son un factor decisivo en la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, por lo que el fomento de buenos hábitos de higiene es generalmente considerado un elemento esencial de toda respuesta de emergencia eficaz en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. Es difícil medir el efecto que tienen los programas de fomento de la higiene en las emergencias. Sin embargo, esos programas pueden ser eficaces si se evalúan, planifican y ejecutan de manera sistemática, y si se concentran en un número reducido de prácticas importantes que puedan ser rápidamente adoptadas. Cabe señalar que el fomento de la higiene nunca debe sustituir a un buen sistema de saneamiento y abastecimiento de agua, factores clave de una higiene adecuada. |

Definición del fomento de la higiene

Por fomento de la higiene se entiende aquí la combinación de los conocimientos, prácticas y recursos de la población con los conocimientos y recursos del organismo, que juntos permiten evitar comportamientos peligrosos en materia de higiene. El fomento eficaz de la higiene se basa en un intercambio de información entre el organismo y la comunidad afectada con el fin de determinar problemas clave de higiene, y fomentar, ejecutar y vigilar un programa de fomento de buenas prácticas de higiene encaminado a resolver esos problemas. En esta definición se reconoce la necesidad de fomentar conjuntamente los hábitos de higiene y el uso de los medios materiales necesarios para una vida sana.

Norma 1 relativa al fomento de la higiene: hábitos de higiene y uso de las instalacionesTodos los sectores de la población afectada deben estar al tanto de las principales prácticas de higiene que entrañan mayores riesgos para la salud y ser capaces de modificarlas. Contarán con información y recursos adecuados para utilizar las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento con el fin de proteger su salud y su dignidad.

Indicadores clave

1 Abastecimiento de agua

· La población consume agua de la mejor calidad disponible.

· Las instalaciones de higiene públicas (duchas, piletas de lavar ropa, etc.) se utilizan de manera adecuada y equitativa.

· El consumo promedio de agua del grupo familiar para beber y cocinar y para el aseo personal es, como mínimo, de 15 litros por persona por día.

· Los recipientes para el agua se cierran con tapas (cuando se las suministran).

· La contaminación fecal promedio en los recipientes de agua potable es inferior a 50 coliformes fecales por 100 mililitros de agua.

2 Evacuación de excretas

· Las personas utilizan las letrinas disponibles y los excrementos de los niños se eliminan de inmediato y en forma higiénica.

· Las personas utilizan las letrinas de la manera más higiénica posible, tanto por su propia salud como por la de los demás.

· Las letrinas de los grupos familiares se limpian y se mantienen en buen estado de modo que sirvan a todos los usuarios a las que están destinadas y son higiénicas y seguras de usar.

· Los padres y otras personas encargadas de los niños demuestran conocer la necesidad de eliminar los excrementos de los niños de manera higiénica.

· Las familias y otras personas interesadas participan en un programa de letrinas familiares inscribiéndose en el organismo, cavando pozos o recogiendo materiales.

· Las personas se lavan las manos después de defecar y manipular excrementos de niños, y antes de cocinar y de comer.

3 Lucha antivectorial

· La ropa de vestir y la ropa de cama se airea y se lava regularmente.

· En zonas de paludismo endémico:

- las personas que tienen mosquiteros tratados los usan, los mantienen y los vuelven a impregnar correctamente;- las personas evitan la exposición a los mosquitos en los momentos en que éstos están activos, utilizando los medios que tienen a su disposición;

- los contenedores que pueden servir de criaderos de mosquitos se retiran, se vacían regularmente del agua que contengan o se tapan.

4 Manejo de los desechos sólidos

· Los desechos se depositan cada día en contenedores para su recolección o se entierran en un pozo previsto para su eliminación.

· Cuando no se alcanza el nivel mínimo de eliminación de desechos médicos, los padres, otras personas que dispensan cuidados y los niños son conscientes del peligro de tocar agujas hipodérmicas y apósitos procedentes de instalaciones médicas.

5 Avenamiento

· Las zonas próximas a los refugios y los lugares de distribución de agua no tienen aguas residuales estancadas y los canales locales de desagüe del agua de lluvia se mantienen destapados.

· Hay demanda de herramientas para obras de avenamiento.

· Las personas evitan entrar en aguas que presentan riesgos de esquistosomiasis.

6 Funerales

· Las personas cuentan con los recursos y la información necesarios para celebrar los funerales observando sus prácticas culturales y sin generar riesgos para la salud.

Norma 2 relativa al fomento de la higiene: ejecución del programaEn todas las instalaciones y recursos provistos se tendrán en cuenta las vulnerabilidades, las necesidades y las preferencias de todos los sectores de la población afectada. Los usuarios deben participar en la gestión y el mantenimiento de las instalaciones de higiene, si así procede.

Indicadores clave

· En las evaluaciones y al fijar los objetivos de las actividades de fomento de la higiene se determinan los riesgos principales en materia de higiene de importancia para la salud pública.

· El proceso de formulación y ejecución de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento comprende un mecanismo que posibilita una aportación representativa de todos los usuarios.

· Todos los grupos de la población tienen acceso a las instalaciones o los recursos necesarios para poner en práctica los hábitos de higiene que se fomentan.

· Las actividades de fomento de la higiene se ocupan de los comportamientos principales de importancia para la salud pública y están dirigidas a grupos prioritarios.

· Si se difunden consignas acerca de la higiene y los hábitos higiénicos, la audiencia a la que están dirigidas las entiende y las acepta.

· Los usuarios asumen la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, cuando procede.

Notas de orientación

1. Las buenas prácticas de higiene son responsabilidad conjunta de los organismos y la población afectada: al igual que con todas las demás normas, no se requerirá necesariamente la intervención de los organismos humanitarios en lo tocante a la promoción de la higiene, pero como éste es un asunto que exige seguimiento, se pueden tomar medidas en caso de que sea necesario. La responsabilidad última en relación con las prácticas de higiene recae en todos los miembros de la población afectada. La responsabilidad de los organismos consiste en posibilitar la adopción de buenas prácticas de higiene velando por el acceso a los conocimientos y las instalaciones, y poder demostrar que se ha conseguido. Como parte de este proceso, se deberá hacer participar a las mujeres de la población afectada en la preparación de consignas de higiene y en la distribución de materiales y suministros relacionados con la comunidad.

2. Selección de los principales riesgos y hábitos en materia de higiene: deberán definirse claramente los objetivos de las actividades de fomento de la higiene y de las estrategias de comunicación para evitar que las consignas básicas se desvirtúen, que el público se confunda o que se difundan consignas a un público que no corresponde. El conocimiento adquirido con la evaluación de los riesgos relacionados con la higiene deberá utilizarse para planear la asistencia material y establecer sus prioridades, de modo que haya una corriente de información provechosa entre el organismo y la población afectada.

Es preciso hacer una evaluación para determinar los principales hábitos de higiene que deberán abordarse y las probabilidades de éxito de las actividades de fomento. En esa evaluación se tendrán en cuenta los recursos de que dispone la población y sus hábitos de higiene a fin de que las consignas no sean utópicas.

3. Llegar a todos los sectores de la población: las consignas relativas a la higiene deben transmitirlas personas que tengan acceso a todos los miembros de la población. Por ejemplo, en algunas culturas no es aceptable que las mujeres hablen con hombres desconocidos. El material debe confeccionarse de modo tal que las consignas lleguen a los miembros analfabetos de la población.

|

En todos sus aspectos, la asistencia humanitaria depende de las calificaciones, los conocimientos el compromiso del personal y los voluntarios, que trabajan en condiciones difíciles y a veces inseguras. Las exigencias a que están sometidos pueden ser considerables, y para que puedan realizar su trabajo de modo tal que se logre la aplicación de las normas mínimas, es indispensable que tengan una experiencia y una formación apropiadas y que sean dirigidos y apoyados adecuadamente por el organismo al que pertenecen. |

Norma relativa a la capacidad: competenciaLos programas de abastecimiento de agua y de saneamiento estarán a cargo de personal con calificaciones y experiencia apropiadas para el cumplimiento de las tareas pertinentes, que debe ser dirigido y apoyado de manera adecuada.

Indicadores clave

· Todos los miembros del personal al servicio de un programa de abastecimiento de agua y saneamiento están informados de la finalidad de las actividades que se les encomiendan y de los métodos para realizarlas.

· Las evaluaciones, la formulación de los programas y la adopción de las decisiones principales de carácter técnico están a cargo de personal que posee las calificaciones técnicas pertinentes y experiencia en situaciones de emergencia.

· El personal y los voluntarios conocen las cuestiones de género relativas a la población afectada. Saben cómo notificar los incidentes de violencia sexual.

· El personal que desempeña funciones técnicas y de dirección cuenta con apoyo para fundamentar las decisiones clave y verificar su cumplimiento.

· El personal y los voluntarios que participan en la recogida de información reciben instrucciones detalladas y son supervisados con regularidad.

· El personal y los voluntarios que se ocupan de la educación en materia de higiene tienen capacidad o aptitudes para realizar esa tarea, reciben un entrenamiento adecuado, y actúan bajo una apropiada supervisión.

· El personal y los voluntarios que se encargan de obras de construcción y otras actividades manuales están adiestrados, supervisados y equipados convenientemente para que puedan realizar su trabajo con eficacia y en condiciones de seguridad.

Notas de orientación

1. Véase: Instituto de Desarrollo de Ultramar/People In Aid (1998), Code of Best Practice in the Management and Support of Aid Personnel.

2. Dotación de personal: el personal y los voluntarios deben ser idóneos para cumplir sus tareas respectivas. Además, deben conocer los aspectos fundamentales de los convenios relativos a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (véase la Carta Humanitaria).

Es importante proporcionar formación y apoyo como parte de la preparación para casos de emergencia si se quiere contar con personal calificado que preste servicios de calidad. Como muchos países no están preparados para casos de emergencia, los organismos humanitarios deben seleccionar personal calificado y competente y prepararlo convenientemente antes de asignarlo a una situación de emergencia.

Al asignar personal y voluntarios a una misión, los organismos deben procurar que el número de mujeres y de hombres de los equipos de emergencia sea equilibrado.

La siguiente lista de preguntas puede utilizarse principalmente como guía para evaluar las necesidades, determinar los recursos autóctonos y describir las condiciones locales. No incluye preguntas para determinar qué recursos externos se necesitan además de aquellos disponibles de inmediato y localmente.

1 Generalidades

· ¿Cuántas son las personas afectadas y dónde se encuentran?

· ¿Cuáles son los probables desplazamientos de las personas? ¿Cuáles son los factores relativos a la seguridad tanto de las personas afectadas como de las posibles intervenciones de socorro?

· ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento que ya existen o que pueden constituir una amenaza? ¿Cuál es la distribución y la evolución prevista de los problemas?

· ¿Cuáles son las personas que es más importante consultar o contactar?

· ¿Cuáles son las personas vulnerables de la población? ¿A qué riesgos especiales en materia de seguridad están expuestas las mujeres y las adolescentes?

2 Abastecimiento de agua

· ¿Cuál es la fuente de agua en la actualidad?

· ¿De qué cantidad de agua se dispone por persona por día?

· ¿Cuál es la frecuencia diaria/semanal del abastecimiento de agua?

· El agua disponible en la fuente, ¿es suficiente para satisfacer las necesidades a corto y a largo plazo?

· ¿Están los lugares de recolección del agua suficientemente cerca del lugar donde viven los usuarios? ¿Son seguros?

· ¿Es seguro el abastecimiento de agua actual? ¿Cuánto tiempo durará?

· ¿Tienen las personas suficientes recipientes para el agua de tamaño y tipo adecuados?

· ¿Está contaminada la fuente de agua o corre peligro de contaminación (microbiológica y química/radiológica)?

· ¿Es necesario el tratamiento del agua? ¿Es posible el tratamiento? ¿Qué tratamiento se necesita?