El AyA asumió la administración del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Limón en 1967. Anteriormente era un sistema municipal. El sistema consistía en aquel entonces en un campo de pozos ubicado en la localidad conocida como La Bomba y una toma directa del río Banano que bombeaba el agua cruda a un sedimentador y de éste por medio de una conducción de 300 mm de diámetro y una longitud de 11,5 km se transportaba el agua hasta el tanque conocido como Las Pilas, que no era más que otro sedimentador. Se utilizaba uno u otro sistema o una combinación de ambos para el abastecimiento.

Los primeros pozos de este campo se construyeron en 1952 por el Servicio Cooperativo Interamericano. Entre 1969 y 1970 el AyA perforó tres nuevos pozos para mantener la capacidad de la línea en 90 l/s. Para ese mismo tiempo se colocó un booster en el sitio conocido como Envaco, a la entrada de la ciudad, para aumentar la capacidad de conducción de la línea a 110 l/s.

En 1971 entró en operación el Proyecto de Moín, consistente en la captación de fuentes superficiales ubicadas en el lugar del mismo nombre, con una capacidad instalada de bombeo de 100 l/s y una línea de impulsión de 300 mm de diámetro de hierro dúctil. En ese mismo año se construyeron las redes de Pueblo Nuevo y Santa Eduviges.

En 1973 y 1974, con el Proyecto de Cinco Ciudades, se construyeron los tanques de Santa Eduviges, Pueblo Nuevo y Cangrejos y se reconstruyeron los tanques de Las Pilas y Metálico, también se construyó la estación de bombeo de Las Pilas que interconectaba los sistemas de Moín y la Bomba. Asimismo, se construyeron los anillos principales del sistema de distribución.

En 1976 se cambió en parte la red de distribución del casco central de Limón mediante un proyecto financiado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal -IFAM-, con motivo del asfaltado de las calles.

En 1982 comenzó a operar el nuevo sistema construido como Proyecto de Emergencia para la ciudad de Limón, que consiste en el bombeo de aguas crudas del río Banano a una planta potabilizadora en La Bomba y la conducción por gravedad hasta el tanque de Las Pilas y un rebombeo al tanque de Santa Eduviges.

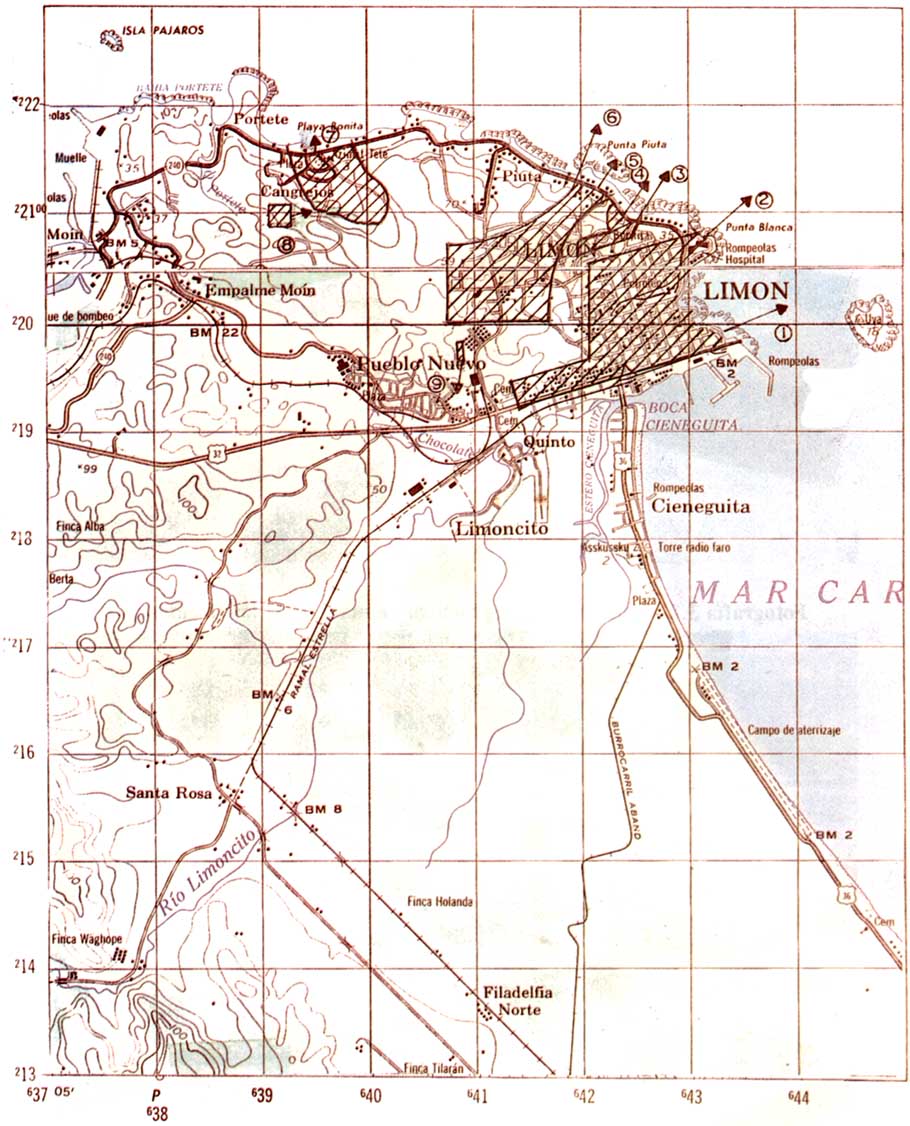

El acueducto de la ciudad de Limón abastecía en 1991 los siguientes lugares: Limón Centro, barrio Cristóbal Colón, Limoncito, Corales 1,2,3, El Triunfo, Santa Gertrudis, Santa Eduviges, Cariari, La Trinidad, Roosevelt, Cerro Mocho, Cangrejos, Pueblo Nuevo, Villa del Mar, Moín y La Colina.

El sistema del acueducto de Limón tenía en 1991 tres fuentes de abastecimiento con una capacidad máxima instalada de alrededor de 500 l/s y un promedio de producción de 391 l/s y los siguientes componentes:

- Una toma del río Banano de donde se obtenía 71 % del agua que se consumía.

- Las fuentes de Moín que producían 21% del agua.

- El campo de pozos de La Bomba que producía alrededor de 8% del agua.

Del río Banano se extraía el agua cruda mediante una estación de bombeo y se podían aprovechar desde 120 l/s hasta 350 l/s (operando una, dos o las tres bombas existentes). Normalmente se operaban 2 equipos. Del antiguo campo de pozos de La Bomba se encontraban habilitados dos pozos (el n°6 y el n°7) con producciones de 40 y 11 l/s, respectivamente. En Moín la producción fluctuaba de invierno a verano; siendo LOO l/s en invierno y 50 l/s en verano (3 meses).

Por la ubicación de las fuentes, las líneas de conducción y la disposición de las zonas de presión, el acueducto de Limón se puede estudiar como dos sistemas que operan independientes y que se encuentran enlazados también para atender crisis en la operación. Por lo anterior se subdividirá la descripción del acueducto en: sistema de río Banano y sistema de Moín, tal y como se muestra en las figuras 3.1 y 3.2

1.3.1 Cuenca del no Banano

i) Localización

La cuenca del río Banano se encuentra en la vertiente Atlántica de Costa Rica, al sur de la ciudad de Limón y está entre las coordenadas: latitud norte 9°55'34" y 9°47'40" y longitud oeste 83°15'12" y 83°03'45" (ver figuras 4.4 a 4.6).

ii) Ubicación y delimitación

La cuenca del río Banano, ubicada en la provincia de Limón, región Huetar Atlántica, Costa Rica, limita al norte con la fila de Asunción y orígenes del río Peje y el río Limoncito, al este con la fila sin nombre donde se origina el río Vizcaya, al sur con la fila Matama y origen del río Zent.

iii) Superficie y vías de comunicación

La cuenca del río Banano tiene una extensión de 180 km². El acceso desde Limón hasta La Asunción se realiza con vehículos de doble tracción por una vía de 30 km con tres tramos diferentes; de segundo orden hasta La Bomba, de tercer orden con mantenimiento hasta el sector de Aguas Zarcas y sin mantenimiento hasta La Asunción.

iv) Hidrografía

Existen varios ríos, quebradas y riachuelos que atraviesan y nacen en el área de la cuenca y alimentan las aguas del río Banano, el cual desemboca en el Mar Caribe. Las nacientes se encuentran específicamente en la fila de Matama, la cual forma parte de la cordillera de Talamanca y tiene una orientación de Este a Oeste.

v) Geología y morfología

Predominan las rocas sedimentarias de origen tectónico y erosivo. En la parte alta de la cuenca, cerca de 30% del área total, sobre los 700 metros sobre el nivel del mar (msnm) dominan las calizas, areniscas, lutitas y limolitas carboníferas. En la parte media, 50% de la cuenca, entre los 700 y los 100 msnm, predominan las calizas brechoides, organógenas, lutitas y calcarenitas. En la parte baja, las lutitas, limosas y las arenas.En la parte alta las pendientes de los suelos son superiores a 20%, en la parte media oscilan entre 10% y 20%, y en la parte baja están en el rango de 3% a 10%.

El ciclo erosivo de las vertientes ha dado origen a diferentes formas topográficas, las cuales inciden directamente en el comportamiento del recorrido del río. Los valles son amplios en las partes bajas. Sin embargo, desde la parte media y alta de la cuenca aparecen los valles en forma de "V".

Estas estructuras rocosas se han visto afectadas por el desarrollo del ciclo erosivo de las vertientes, dando paso a diferentes formas topográficas, habiéndose formado un valle muy amplio debido principalmente al excavamiento que ha realizado y a la posterior deposición de materiales llevados en suspensión en sus aguas. Este valle ha sufrido dos procesos que dependen de la fuerza y caudal que llevan los cursos fluviales: a) erosión y excavación de cauces aceleradas en los cursos superiores y medios, b) deposición de materiales en el curso inferior.

Los principales cursos fluviales presentan valles en "V", lo que demuestra el proceso erosivo que se lleva a cabo y el tipo de encañonamiento con pendientes muy inclinadas (de 25° a 29,9°).

El perfil longitudinal del río es muy irregular en el curso superior y medio de la cuenca donde predominan pendientes superiores a los 30°.

El relieve de la cuenca del río Banano es bastante irregular, y tiene cotas que van de 20 a 2040 msnm.

vi) Suelos

Se encuentran tres tipos principales de suelos:- Tipic Tropohumult, que abarca la mayor cantidad de terreno de la cuenca (aproximadamente 80%) y comprende las áreas caracterizadas por el pie de monte de la fila Matama y el de Asunción. Los rangos de pendientes van desde los 15° a los 30° y más. Son suelos rojizos, profundos y arcillosos. Constituyen los suelos de la parte alta y media de la cuenca.

- Oxic Palehumult, en las terrazas aluviales antiguas de la margen derecha del río Banano y la confluencia de la quebrada María Luisa, sector de Aguas Zarcas, cuyas pendientes van de los 2° a los 9,9° y se caracterizan por ser suelos rojizos, poco profundos y arcillosos. Abarca cerca de 10% del área de la cuenca.

- Fluventic Humitropept, que posee dos suelos asociados: el Aeric Tropaquept y el Typic Humitropept. Son suelos pardos y pobres, con peligro de inundación y se encuentran en el curso medio inferior y en la margen izquierda del río Banano.

vii) Ecología y clima

En la cuenca del río Banano la temperatura varía de acuerdo con cada zona de vida ecológica y fluctúa entre 26°C (40 msnm) y 16°C (2040 msnm). La cuenca puede dividirse en las siguientes zonas ecológicas: bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano, bosque húmedo premontano, transición a basal, bosque pluvial premontano y bosque pluvial montano bajo.Las precipitaciones registradas desde 1956 a 1989 en la estación pluviométrica de La Asunción, ubicada a 130 msnm, dan un promedio anual de 3922 mm y tomando en cuenta la gradiente de temperatura de 5°C por cada 100 metros, según la temperatura registrada en el estación tipo A en Limón, se estima en 25°C la temperatura mensual en la estación de La Asunción.

viii) Uso de la tierra

El 84 % de la cuenca del río Banano está cubierta por bosques; 1% por cultivos agrícolas; 10% por pastos y charrales con o sin árboles dispersos; y el 5% restante por diversos factores de disturbios.El 50% del área de la cuenca está delimitada como zona de protección, cuyo bosque actúa como protector de áreas de gran fragilidad por las fuertes pendientes, erosión de los suelos y abundantes lluvias. Como consecuencia, estas tierras tienen utilidad sólo como zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica.

La finca Rancho Laurel representa 10% del área total de la cuenca del río Banano; 29% del área de esta finca corresponde a la zona protectora y 71% a la zona de uso especial. En esta finca se encuentra la mayor parte de los dueños de bosques, mientras que el resto del área de la zona protectora de la cuenca está casi deshabitada.

Por las condiciones descritas (altas pendientes, suelos inestables, erosión, alta pluviosidad, etc.) se esperan daños importantes ante un evento sísmico de gran magnitud.

ix) Caudales mínimos

El AyA ha efectuado aforos desde 1978 hasta 1989, a unos 600 metros aguas arriba de la toma y los caudales mínimos registrados superan los 5 metros cúbicos por segundo en promedio en un rango de 3,8 a 7,8 m³/s. Lo anterior muestra el gran potencial hídrico de la cuenca para la ciudad de Limón.

x) Características del agua cruda

Los estudios básicos de calidad del agua cruda del río Banano, efectuados por el AyA para sustentar el diseño de la planta potabilizadora indican que eran aguas de excelente calidad con poca turbiedad (menos de 130 UNT). Sin embargo, se presentaban picos, durante pocas horas, de hasta 10,000 UNT.Otros parámetros importantes fueron el contenido de hierro con valores de hasta 2,23 mg/l, contaminación bacteriológica de hasta 46.000 coliformes fecales y un potencial de hidrógeno de 8. En términos generales se trataba de aguas blandas con baja mineralización. Es importante hacer notar que la planta pudo tratar turbiedades en el agua cruda de hasta 600 UNT.

1.3.2 Producción y tratamiento

i) Toma del río Banano

El sistema de captación consiste en tres tuberías de succión ubicadas a la altura del puente del ferrocarril en La Bomba. La estación de bombeo se ubica en una estructura sólida de concreto armado asentada en roca y presenta las siguientes características:Succiones: compuesta por tres tuberías de hierro dúctil de 350 mm de diámetro con una válvula check vertical en su parte inferior. Estas succiones presentan problemas operativos por atascamiento con material aluvial que transporta el río en épocas de lluvias y también por deficiencia en los niveles de succión durante la estación seca. Además son altamente vulnerables a las máximas avenidas ya que presentan desalineamiento y pérdida de verticalidad debido a la disposición de los tubos, los cuales no cuentan con suficiente anclaje lateral y la fuerza de arrastre del río actual da directamente sobre ellas.

Equipo de bombeo: la estación cuenta con tres motobombas eléctricas, cada una con una capacidad de 120 l/s. Las bombas son horizontales para una carga dinámica de 86 mca, marca Worthington, para 1780 RPM. Cabe señalar que existía un equipo completo de reserva para la atención de daños que se podía instalar si se requería.

Se pueden operar las bombas en varias combinaciones para obtener diferentes caudales requeridos (120, 240 y 350 l/s). Algunos aspectos a considerar para evaluar la confiabilidad de esta instalación son los siguientes:

Régimen hidrológico: en la época de verano el río se aleja de la toma y provoca discontinuidad en el servicio. En épocas de fuertes lluvias se presentan problemas de obstrucción y desalineamiento de las succiones, lo que afecta la calidad del servicio prestado.

Acceso: el lugar de la toma puede ser accesado por carretera o por vía férrea.

Comunicación: existe un radio transmisor que permite la comunicación con la planta de tratamiento.

Energía: no existe equipo alterno de suministro de energía. El banco de transformadores es seguro y los transformadores se encuentran directamente en el suelo, lo que es apropiado ante un evento sísmico. Los paneles de control no cuentan con un adecuado soporte lateral ante un eventual sismo.

Mantenimiento: en 1991 el equipo de bombeo que impulsa agua cruda con gran cantidad de arena presentaba niveles alarmantes de desgaste de sus piezas interiores.

Personal: los operadores en términos generales son personas de mucha experiencia y residen cerca de la estación de bombeo. También el personal electromecánico de apoyo y el taller de reparación se ubica cerca de la estación.

Manuales: no existía un manual de operación para situaciones de emergencia, sin embargo, el personal tiene experiencia en operación durante situaciones no rutinarias.

Repuestos: existían repuestos para el equipo de bombeo y tableros de control.

ii) Línea de impulsión

Es una tubería de 350 mm de diámetro de hierro dúctil, instalada en 1981, sus uniones son del tipo Tyton (tubería marca Canron, especificación AWWA C-151 clase 50, espesor de pared 8,3 mm, con un peso de 460 kilos por tubo) con una longitud de 369 metros que a la entrada de la planta de tratamiento se bifurca en dos tuberías de 300 mm de diámetro. Esta línea de impulsión presenta las siguientes características importantes:No tiene pasamuros ni uniones flexibles a la salida de la estación de bombeo ni a la entrada de la planta de tratamiento, lo que implica cambios severos de rigideces que se tornan en eventuales puntos de falla en presencia de un sismo.

La línea se ubica en un terreno aluvial en sus primeros 150 m y en terreno arcilloso (cohesivo) en el resto de su trayectoria. La profundidad a la que se encuentra instalada esta tubería es de 2 m en promedio.

La tubería se encuentra protegida para los golpes de ariete por medio de una válvula de alivio mecánica en buen estado. El estado de mantenimiento de la línea es bastante bueno, incluso en la década de los ochenta solo se presentó un daño en la misma. En el almacén existía un par de tubos y seis uniones flexibles de reparación.

iii) Planta de tratamiento

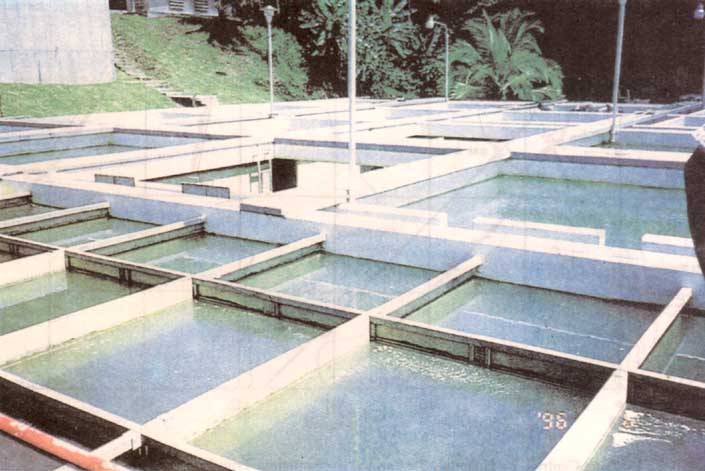

La planta de tratamiento fue construida en 1981 aprovechándose un antiguo sedimentador ubicado en una elevación de 84 msnm, cuya estructura es sólida y en perfecto estado de conservación. El sedimentador consistía en un tanque de concreto reforzado con las siguientes dimensiones: 30 m de largo, 20 m de ancho y 3 metros de profundidad, construido en 1939. Dentro del antiguo sedimentador se hicieron adaptaciones para crear las unidades de mezcla rápida, floculación y sedimentación. Contiguo a éste se construyó una nueva unidad de floculación y filtración, así como la casa de operación.Con estas modificaciones se obtuvo una moderna planta que procesa un caudal máximo de 350 l/s con el siguiente tren de procesos: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección (ver figura 3.3 y fotografía 3.1).

Se debe señalar que la planta tiene un buen acceso por tierra y comunicación por radio con la ciudad de Limón. Los operadores de la planta viven cerca del lugar de trabajo, así como también el personal de apoyo electromecánico.

La planta no cuenta con sistemas de energía alterna pero a pesar de ello es posible operarla sin energía tomando algunas medidas de emergencia. La planta no cuenta con un manual de operación en casos de emergencia.

El principal problema operativo que presenta la planta ha sido la dificultad de tratar la alta turbiedad del agua durante las lluvias intensas, al punto de tener que suspender el tratamiento por algunas horas con el consecuente deterioro en la calidad del servicio prestado. La figura 3.3 muestra las diferentes estructuras de la planta que son el soporte de los procesos de tratamiento.

Canaleta Parshall

Para la coagulación se utiliza una canaleta Parshall construida en concreto reforzado, donde se hace la mezcla rápida del coagulante (en este caso el sulfato de aluminio y en ocasiones de alta turbiedad polímeras coadyuvantes del proceso) con el agua, para ello se emplean dos dosificadores volumétricos de acero inoxidable (sujetos a las paredes de mampostería) que funcionan con motores eléctricos.

Floculadores

Para la floculación se utilizan tres floculadores hidráulicos de flujo vertical, compuestos por pantallas de asbesto cemento con subestructura de soporte en madera, que a su vez se fijan al tanque de concreto armado (ver fotografía 3.2 ). Dada las diferencias de rigidez existentes entre el concreto y la madera, a lo que se suma la fragilidad el asbesto cemento, se puede esperar que en un sismo fuerte éste sea un punto de falla.

Sedimentadores

La planta potabilizadora cuenta con cuatro sedimentadores de alta velocidad consistentes en láminas planas paralelas de asbesto cemento con un ángulo de 60°, sujetas a una subestructura de madera fijada a la estructura principal de concreto. El agua asciende entre las láminas con un flujo laminar que provoca la sedimentación de los flóculos, retirándose posteriormente el agua por medio de una serie de tubos dispuestos en la parte superior del tanque. Las láminas de asbesto son puntos posibles de falla debido a su alta fragilidad.

Filtros

Hay 10 filtros rápidos descendentes de tasa declinante, con medio filtrante dual compuesto de antracita y arena con un fondo falso de viguetas pretensadas. La capacidad de filtración es de 35 l/s/filtro con un sistema de retrolavado a gravedad que utiliza la carga disponible en el tanque de almacenamiento de las aguas claras. Las paredes de los filtros y de la cámara de recolección de aguas claras son de concreto armado y cuenta con válvulas mariposa para las diferentes maniobras de operación.

Cloradores

Como agente para la desinfección se utiliza el gas cloro. En la planta se trabaja con dos sistemas: precloración y postcloración. En la precloración el gas cloro se aplica en la canaleta Parshall mediante una aplicación directa. La postcloración se realiza con la aplicación del cloro en el tanque de aguas claras por medio de una solución de cloro y agua.

El gas cloro se almacena en cilindros de acero de 175 kilogramos, dispuestos en la bodega sin mayor sujeción, siendo esto altamente peligroso. Se contaba con un clorador en reserva y repuestos para los cloradores instalados.

Caseta de operación

La caseta de operación se ubica en un edificio de dos plantas. En la planta baja se encuentra la bodega de compuestos químicos que se utilizan en el tratamiento del agua; en la planta alta están los dosificadores de cloro y de coagulante, un pequeño laboratorio de control de calidad, un medidor de caudales de entrada y un área de oficina para los cálculos y atención de llamadas radiales. La estructura es de concreto armado muy sólida.

iv) Pozos La bomba

El pozo número seis produce 40 l/s de agua de excelente calidad. La profundidad del mismo es de 35 metros y cuenta con una turbina vertical con un motor de 80 HP de potencia. El equipo se encuentra protegido por una caseta de construcción mixta (mampostería y madera) en regular estado. Cuenta con un motor alterno diesel para operar en casos de que la energía eléctrica falle. Las aguas extraídas de este pozo se inyectan a la línea de 300 mm proveniente de la planta. Su operación se efectuaba mediante los mismos operadores de la estación de bombeo del río.El pozo número siete produce 11 l/s y contaba con una turbina con un motor del tipo sellado para trabajar a la intemperie, por lo que no contaba con caseta de operación. Sus aguas eran de buena calidad y se inyectaban al igual que el pozo número seis a la línea de 300 mm. En abril de 1991 este pozo no se encontraba en operación.

1.3.3 Líneas de conducción

Existen dos tuberías de conducción de hierro fundido, una de 300 mm de diámetro, con una extensión de 11,5 km y la otra de concreto reforzado, de 500 mm de diámetro y 15.5 km de longitud.

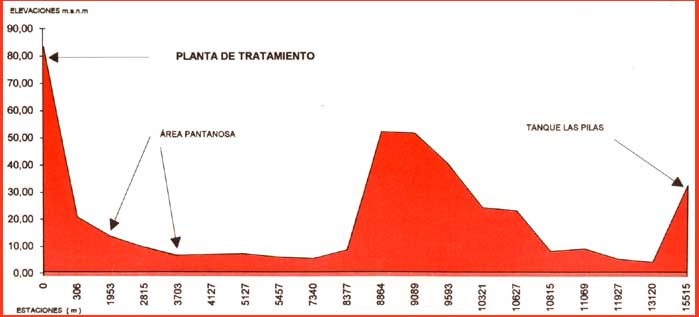

i) Tubería de concreto, 500 mm

La tubería de concreto preesforzado conduce las aguas de la planta de tratamiento al tanque Las Pilas, con un derivación a la altura del tanque Metálico. La elevación de salida es de 84 msnm y la elevación de entrada a Las Pilas es de 32 msnm. La longitud total es de 15,515 metros. Su capacidad hidráulica es de 240 l/s.Las características del tubo, único en Costa Rica, son las siguientes:

|

Diámetro nominal |

500 mm |

|

Especificación |

AWWA C 303 |

|

Espesor de pared |

48 mm |

|

Carga de trabajo |

140 mca (200 PSI) |

|

Marca |

Hyprescon, Canron (Canadá) |

|

Junta |

Automática tipo Tyton |

|

Capacidad |

240 l/s |

|

Longitud de tubo |

7,4 m |

|

Peso |

1975 kg/tubo. |

El tubo tiene revestimiento interno de concreto, luego lleva una lámina metálica que se refuerza con una varilla helicoidal a todo lo largo y finalmente un recubrimiento externo de concreto. Esto hace que la tubería sea resistente a las presiones de trabajo, pero muy frágil y quebradizo ante el impacto provocado por eventos sísmicos (ver fotografías 3.3 y 3.4).Por otro lado, la penetración de la espiga de un tubo en la campana del siguiente es muy pequeño, situación que facilita el desacople en los movimientos telúricos.

Los primeros 300 metros de esta tubería tienen una pendiente fuerte de 20% en terreno arcilloso bastante estable. Continúa luego a campo traviesa por terreno plano y en algunas partes es pantanoso (entre las estaciones 1+593 a la 3+703) hasta llegar a la estación 4+127 (ver figura 3.4), donde sigue paralela a la carretera Santa Rosa hasta la intersección de ésta con la carretera Saopín que continúa hasta la ciudad de Limón.

Es importante señalar que la tubería atraviesa en gran parte de su trayectoria por terrenos inundables muy blandos y también rellenos, como los comprendidos entre las estaciones 3+703 y la 8+377. Entre las estaciones 10+815 y 13+120 la tubería se ubica en el espaldón de la carretera Saopín que es un relleno de material granular.

Esta tubería fue instalada en 1981 y en sus primeros diez años no presentó ningún tipo de daño o falla, lo que no existió experiencia sobre cómo reparar esta tubería. Se encontraba en buen estado de mantenimiento.

A la salida de la planta de tratamiento se instaló una unión flexible que beneficia su respuesta estructural ante un evento sísmico, previsión que no se consideró a la entrada del tanque de Las Pilas. Salvo un par de tubos y seis piezas de reparación almacenadas en el plantel de la Bomba, no existían otros materiales para corregir daños en esta línea.

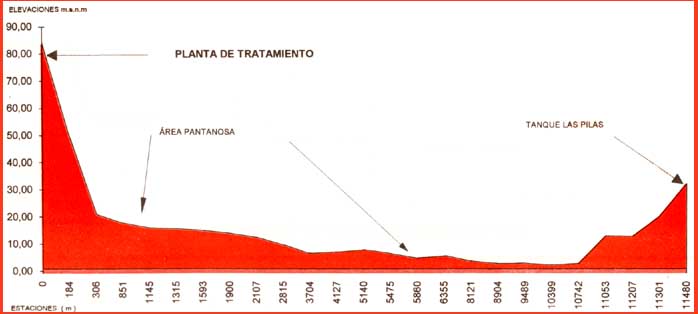

ii) Tubería de hierro fundido, 300 mm

La tubería de 300 mm de diámetro de hierro fundido, construida aproximadamente en la década de 1930, se extiende desde la planta de tratamiento hasta el tanque de Las Pilas con una longitud total de 11.480 metros (ver figura 3.5).En los primeros 2.000 metros cuenta con uniones de rosca mecánica y el resto de la tubería con uniones de plomo (muy rígidas). De acuerdo a estudios del AyA, las condiciones de esta tubería en 1971 eran las siguientes:

a) Tubería en gran parte colocada superficialmente o a una profundidad muy pequeña. El terreno cuenta con un nivel freático muy elevado y en la estación lluviosa en varias secciones la tubería se encuentra permanentemente cubierta de agua.

b) La tubería pasa por zonas pantanosas como las comprendidas entre las estaciones 1+593 y la 3+703, 4+127 y la 5+860.

c) A su vez presenta gran deterioro por corrosión y grafitización, habiéndose realizado gran cantidad de reparaciones artesanales con materiales no idóneos.

d) El alineamiento vertical se ha visto afectado por asentamientos debido al pobre soporte que brindan los suelos pantanosos o blandos.

e) Cuenta con pasos sobre puentes; son soportes muy erosionados o falsos.

f) En su mayoría las uniones de rosca se encuentran en buen estado, no así las uniones de pega de plomo.

g) Este estudio determinó que la tubería operaba con un coeficiente de rugosidad de c=100, y el nivel de pérdidas del caudal conducido era alrededor de un 10%.

Veinte años después la situación de la tubería era aún más crítica ya que durante este periodo el mantenimiento se redujo únicamente a la reparación de daños mayores. Debido a las numerosas fugas que presentaba esta línea, su capacidad hidráulica de entrega del sistema de distribución se reducía a sólo 68 l/s.

Esta tubería no cuenta con uniones flexibles ni en la salida de la planta ni al ingreso del tanque de las Pilas. Se contaba en el almacén con tubos y piezas de reparación suficientes para sólo 3 ó 4 daños.

1.3.4 Almacenamiento y distribución

Luego del tratamiento del agua tomada del río Banano y conducida a la ciudad de Limón por la tubería de 500 mm, la misma llega a dos puntos: al tanque Metálico y al tanque las Pilas. De este último por medio de tres equipos de bombeo se impulsa el agua al tanque de Corales y también en ocasiones se refuerza el sistema de Moín que alimenta el tanque de Pueblo Nuevo.

Parte del agua de la planta de tratamiento, junto con el agua del campo de pozos de La Bomba, se conduce a través de la tubería de 300 mm hasta La Colina que directamente sirve las zonas de Envaco, Los Cocos y parte de Limoncito.

El sistema del río Banano, como se aprecia en la figura 3.1, cuenta con tres zonas de presión:

Zona del tanque Metálico.

Zona del tanque de Corales.

Zona abastecida por la tubería de 300 mm de HF.

i) Estación de rebombeo Las Pilas

La estación de rebombeo Las Pilas se ubica a escasos 200 metros del tanque Metálico en el barrio de Bella Vista, en el mismo terreno donde está el plantel de operaciones del acueducto de Limón.Consiste en un tanque de concreto asentado, con 4.200 m³ de capacidad de almacenamiento dividido en dos compartimientos; la elevación del fondo es de 32 msnm. En este tanque se han instalado dos equipos de bombeo horizontales que impulsan el agua al tanque de Corales (aproximadamente a unos 600 metros de longitud y una diferencia de elevación de 45 metros), también existe un equipo tipo turbina que en el tiempo de sequía en Moín refuerza ese sistema a través del tanque de Pueblo Nuevo mediante una interconexión de ambos sistemas. A continuación se describen las características de los equipos existentes.

|

LUGAR |

LAS PILAS N°1 |

LAS PILAS N°2 |

LAS PALAS #3 |

|

Equipo |

Carcaza partida, horizontal |

Carcaza partida, horizontal |

Turbina de eje vertical |

|

Marca |

Aurora |

Aurora |

Peerless |

|

Potencia (HP) |

75 |

150 |

50 |

|

RPM |

1750 |

1770 |

1800 |

|

Caudal (l/s) |

80 |

100 |

35 |

Aspectos relevantes para la evaluación de la confiabilidad de esta instalación:Acceso: cuenta con dos puntos de acceso terrestre, uno de ellos presenta dificultad en especial para camiones o equipo pesado debido a que es una cuesta lastreada con una pendiente considerable.

Comunicación: cuenta con equipo de comunicación telefónica y radial. La comunicación radial era local y el equipo muy antiguo y deteriorado.

Personal: cuenta con operador y guardas de seguridad las 24 horas del día. El personal de operación cuenta con amplia experiencia en su puesto.

Seguridad: 50% de la instalación está rodeada de malla protectora, el resto del perímetro cuenta con cerca de alambre de púas.

Energía: no hay equipo de energía alterna.

Equipos: su estado de conservación es aceptable. Solo existía un equipo alterno de emergencia no instalado para Corales (Las Pilas #2).

Suelo: cohesivo no saturado, bien consolidado.

Estructuras: el tanque cuenta con una estructura de concreto armado. Sus paredes y el fondo datan de 1930 y presentaban en 1991 algunas fisuras en el fondo. La estructura de techo es una losa armada con viguetas pretensadas soportadas por columnas aisladas que data de 1960. Las casetas de bombeo son estructuras muy sólidas de concreto armado y en perfecto estado de conservación.

Manuales de operación en situaciones de emergencia: no existen.

ii) Zona del tanque metálico

Las zonas servidas por este tanque están constituidas por el casco central de la ciudad de Limón y el barrio Cristóbal Colón (Cieneguita) con una población de 11.880 habitantes (ver fotografía 3.5).En la zona central se ubica el comercio, las oficinas públicas y los principales centros de enseñanza primaria, mientras que el barrio Cristóbal Colón es una zona urbano marginal de alta densidad poblacional. Se debe resaltar que en esta zona se ubica el asilo de ancianos y el aeropuerto.

El tanque Metálico tiene una elevación de fondo de 29 msnm y una capacidad de almacenamiento de 3,275 m³. Como su nombre lo indica, es metálico y de tipo asentado. Recibe agua de una derivación en 250 mm de hierro dúctil de la tubería de 500 mm proveniente de la planta de tratamiento La Bomba. Algunos aspectos relevantes para evaluar la vulnerabilidad de este tanque son:

Acceso: cuenta con buen acceso terrestre.Comunicación: no cuenta con comunicación propia, pero debido a su cercanía con Las Pilas no se requiere.

Seguridad: la protección del sitio es deficiente.

Instalaciones hidráulicas: cuenta con sistema de by pass, indicador de niveles, y válvulas de entrada y salida en buen estado. No contaba con válvula de cierre automático.

Suelo: aceptable y fundaciones soportadas por pilotes.

Estructura: metálica con uniones mecánicas de pernos en buen estado.

La red que abastece el centro de la ciudad está constituida en 70% de asbesto cemento 20% de hierro fundido y 10% de PVC y se colocó en un suelo formado principalmente por material de relleno de poco espesor, con una tabla de agua muy superficial. Las presiones en esta red son aceptables (alrededor de 15 mca). La red del barrio Cristóbal Colón la conforman en 50% tuberías de hierro fundido y el otro 50% lo constituyen tuberías de asbesto cemento y PVC en partes iguales.

El suelo de esta zona primordialmente es una capa de arena saturada ya que el nivel freático es muy elevado. Las presiones en la red son muy bajas (0 mca en horas picos en algunos sectores).

iii) Zona del tanque de Corales

Abastece los barrios INVU Corales (1, 2 y 3), El Triunfo, Santa Gertrudis, Santa Eduviges, Cariari, La Trinidad, Roosevelt, Hospital y Cerro Mocho, con una población total de 18.819 habitantes (ver fotografía 3.6). Es una zona habitacional de densidad media y tiene como puntos de abastecimiento prioritario el Hospital Dr. Tony Facio, dos centros de enseñanza media, dos escuelas primarias y el Gimnasio Eddy Bermúdez (posible sitio de albergue de damnificados en casos de emergencia).El tanque de Corales recibe el agua del rebombeo Las Pilas, tiene una elevación de su fondo de 73,81 msnm, su capacidad de almacenamiento es de 1.377 m³, es metálico y de tipo asentado. Algunos aspectos relevantes para evaluar la vulnerabilidad de este tanque son:

Acceso: cuenta con buen acceso terrestre.Comunicación: no cuenta con comunicación.

Seguridad: la protección del sitio es buena.

Instalaciones hidráulicas: cuenta con sistema de by pass, indicador de niveles y válvulas de entrada y salida en buen estado. No contaba con válvula de cierre automático.

Suelo: aceptable y fundaciones soportadas por pilotes.

Estructura: metálica con uniones soldadas en regular estado.

En esta zona 40% de la tubería es de PVC ubicada en los barrios de Corales 1, 2, 3, El Triunfo, Santa Gertrudis y Santa Eduviges. El 27% de tubería de hierro fundido se encuentra en Santa Eduviges y el barrio Roosevelt; el 26% de asbesto cemento se encuentra instalada especialmente en Santa Eduviges y Roosevelt. Por último, hay un 7% de hierro galvanizado.

Los suelos de Santa Eduviges, Corales, Santa Gertrudis y Cerro Mocho están constituidos por capas de arcilla gris y roja estables, densas y de gran espesor. En la zona del hospital y el barrio Roosevelt se encuentra material coralino y arcillas, respectivamente.

Debido a la falta de almacenamiento de la zona existen en la red problemas de presión en las horas pico en las localidades de Corales 2 y 3, así como también en Santa Eduviges. El resto de la zona goza de presiones aceptables.

iv) Zona abastecida por la tubería de hierro fundido de 300 mm

La vieja tubería de 300 mm de hierro fundido abastece directamente las zonas conocidas como Envaco, barrio Quinto Vaglio, urbanización Los Cocos y San Juan Sur. También de esta línea se carga el tanque de La Colina mediante una operación de llenado que consiste en el cierre de una válvula a la altura de la fábrica de cartón ENVACO S.A. La operación dura 2,5 horas.La zona abastece 11.650 habitantes. Es una zona urbano marginal sin puntos de abastecimiento estratégicos.

El tanque de La Colina es de concreto del tipo asentado. Su fondo tiene un nivel de 68,5 msnm y su capacidad de almacenamiento es de 150 m³. Abastece los barrios de La Colina y Juan Pablo II. Algunos aspectos relevantes para evaluar la vulnerabilidad de este tanque son:

Acceso: cuenta con buen acceso terrestre.Comunicación: no cuenta con comunicación.

Seguridad: la protección del sitio deficiente.

Instalaciones hidráulicas: cuenta con sistema de by pass, válvulas de entrada y salida en buen estado. No contaba con válvula de cierre automático ni indicador de niveles.

Suelo: bueno, cohesivo y consolidado.

Estructura: de bloques de concreto, con dos compartimientos.

La red está formada con tubería de PVC. Debido a] escaso almacenamiento, por falta de planificación, los diámetros son insuficientes y debido a las grandes pérdidas de agua que reporta la tubería madre de 300 mm, la zona presentaba problemas de baja presión.

El suelo en las zonas de Envaco, Limoncito y barrio Quinto Vaglio son muy suaves, con un nivel freático muy elevado.

1.4.1 Fuentes de Moín

i) Área de Moín

El área de recarga de las fuentes de Moín limita al norte con la desembocadura del río Moín y Portete; al este con Pueblo Nuevo y el río Limoncito; al sur con el río Limoncito; y al oeste con el río Blanco. La zona posee un relieve ondulado con pendientes menores de 15°. Se define como bosque muy húmedo premontano transición a basal con bioclima perhúmedo y un máximo de dos meses secos al año.Las calizas coralinas y sus sedimentos asociados, entre el Empalme de Moín y la carretera a Santa Rosa, constituyen un acuífero importante. El acuífero presenta una extensión de aproximadamente cinco km². con un espesor cercano a los 40 m. La caliza coraloide de que se compone presenta gran cantidad de poros e inclusive cavernas. Este descarga en la intersección del sinclinal de La Esperanza con una falla de gravedad que da origen a las Fuentes de Moín. La recarga del acuífero se produce mediante el efecto de infiltración directa de la lluvia.

ii) Caudales mínimos

El caudal mínimo aforado por el AyA para estas fuentes es de 66 l/s.

iii) Calidad del agua de Moín

Las aguas provenientes de las fuentes de Moín presentan gran contaminación por coliformes fecales, lo cual aumenta en los períodos de precipitación alta (ver cuadro 3.1).También se han registrado variaciones apreciables en el contenido de hierro y en ocasiones ha superado la norma de 0,3 mg/l.

Se debe resaltar que en tiempos de lluvia muy fuerte y prolongada, la turbiedad del agua de Moín se incrementa sustancialmente, al punto que obliga a la suspensión del bombeo por algunas horas.

Cuadro 3.1 Registro de calidad de las fuentes de Moín

|

PARAMETRO |

PROMEDIO |

MAXIMO |

MINIMO |

|

Ph |

7,43 |

7,85 |

6,65 |

|

Dureza total (mg/l) |

245,3 |

270 |

225 |

|

Hierro total (mg/l) |

0,12 |

0,44 |

0,03 |

|

Cloruros (mg/l) |

9,83 |

12,7 |

7,90 |

|

Floruros (mg/l) |

0,14 |

0,30 |

0 |

|

Coliformes fecales (NMP/A 100 ml) |

468 |

15.000 |

0 |

1.4.2 Captaciones y estación de bombeo en Moín

Tres manantiales fueron captados mediante una estructura de concreto reforzado que se encuentra en buen estado de conservación y conducidos a un tanque cisterna por medio de una tubería de 200 mm de diámetro en hierro dúctil (ver fotografía 3.7).

Sobre el tanque cisterna existe una estructura de concreto reforzado con paredes de bloques sólidos y ornamentales que alberga los equipos de bombeo y paneles eléctricos. Existe además un sistema de desinfección del agua por medio de la aplicación de gas cloro en solución directamente al tanque cisterna, lo que acarrea problemas de oxidación a los equipos de bombeo.

Sobre la losa del tanque cisterna se ubican dos motobombas eléctricas con las siguientes características:

|

DENOMINACION |

Moín #1 |

Moín N°2 |

|

Equipo |

Turbina de eje vertical |

Turbina de eje vertical |

|

Marca |

Vertiline |

Vertiline |

|

Potencia (HP) |

100 |

100 |

|

RPM |

1770 |

1770 |

|

Caudal (l/s) |

50 |

50 |

Algunos aspectos importantes al analizar la confiabilidad de esta estación son los siguientes:

Acceso: solo existe un acceso a la estación.Contaminación: por las condiciones hidráulicas de este acuífero, el mismo es altamente vulnerable dado que cualquier sustancia que se derrame en el suelo encontrará paso rápido y eficaz a los manantiales. Especialmente preocupa que junto a las captaciones opera una empresa de productos químicos con vanos tanques de almacenamiento donde se acopian miles de litros de productos químicos, entre ellos, tolueno, xileno, hexano, metanol, soda cáustica y alcohol isopropílico, que en un eventual derrame ponen en serio peligro las fuentes (ver fotografía 3.8).

Deslizamiento: por ubicarse la estructura de toma al pie de un talud de fuerte pendiente, es probable que en un sismo fuerte la estructura se vea afectada por un alud.

Vigilancia: existe vigilancia las 24 horas del día.

Comunicación: no existe ningún tipo de comunicación con las otras unidades operativas.

Energía: no existe fuente de energía alterna.

Redundancia en equipos: no existía equipo alterno de bombeo instalado.

Repuestos: en el plantel de La Bomba existía una turbina en reserva.

Manuales: no existía manual de operación en situación de emergencia.

Inundación: área en extremo inundable.

Otros: paneles de control atornillados solo en la base, tuberías de entrada y salida sin pasamuros, cilindros de cloro sueltos. Estado regular de mantenimiento.

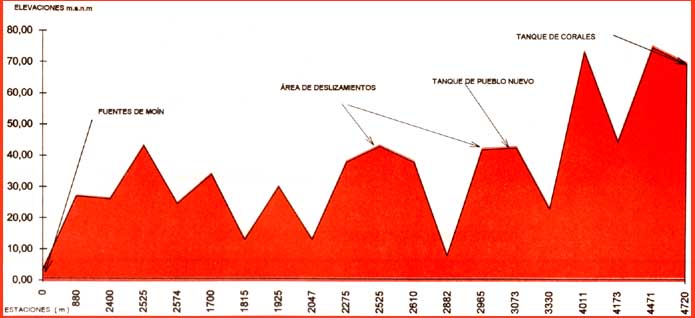

1.4.3 Línea de impulsión

De la estación de bombeo sale una tubería de 300 mm de diámetro de hierro dúctil, cuyo coeficiente de rugosidad medido era de c=128 en 1980 (para una capacidad hidráulica de 100 l/s). Su extensión es de 4,7 km y llega al tanque de Pueblo Nuevo. Esta tubería tiene una derivación de 150 mm de diámetro de PVC, cuya longitud es de 1 km. a la altura de lo que se conoce como El Empalme, a unos 800 metros de la estación de bombeo. Esta derivación abastece el tanque de Villa del Mar.

Existe otra tubería de derivación de asbesto cemento de 150 mm de diámetro y una longitud de 1,5 km para abastecer el barrio Los Cangrejos, la cuesta a Portete y el sector conocido como Ojo de Agua. Y una última tubería de derivación de asbesto cemento de 100 mm de diámetro con una longitud aproximada de 0,5 km para dotar de agua al muelle de Moín (ver figura 3.2).

Como se observa en la figura 3.6, el perfil topográfico por donde discurre esta tubería es sumamente quebrado, con fuertes pendientes del orden de 38% como la que se presenta entre las estaciones 2+525 y 2+574 y de 43% que se presenta entre las estaciones 2+882 y la 2+965. El terreno en su mayoría es cohesivo de tipo arcilloso. La tubería está en buen estado y con poco historial de falla. Gran parte de su trayectoria es de difícil acceso por encontrarse en terrenos montañosos y muy húmedos con topografía quebrada. No existían uniones flexibles ni pasamuros en las salidas de la estación de bombeo ni en las entradas a los tanques. En bodega existía un mínimo de tuberías y accesorios de reparación para esta tubería, quizás suficiente para atender 3 ó 4 daños.

1.4.4 Distribución

Las diferentes derivaciones de la línea de impulsión de Moín definen cuatro zonas de presión:

Zona de Moín

Zona del tanque de Villa del Mar

Zona de Cangrejos

Zona del tanque de Pueblo Nuevo.

i) Zona de Moín

Esta es una zona estratégica industrial ya que abastece el Puerto de Moín, la Refinadora Costarricense de Petróleo, la estación generadora de electricidad a combustible del ICE, el plantel del MOPT y las instalaciones penitenciarias de Limón en Sandoval.El abastecimiento es mediante bombeo directo contra la red, la cual es en su gran mayoría de PVC, instalada en terrenos coralinos y arenosos.

ii) Zona tanque Villa del Mar

Abastece a las comunidades de Villa del Mar Uno y Villa del Mar Dos, con una población de 976 habitantes. La población abastecida asciende a 1.937 habitantes. Es una zona netamente residencial sin sitios estratégicos de abastecimiento. El tanque de Villa del Mar es de concreto de tipo asentado, con un nivel en su fondo de 50 msnm y una capacidad de almacenamiento de 150 m³.Algunos aspectos relevantes para evaluar la vulnerabilidad de este tanque son:

Acceso: cuenta con buen acceso terrestre.Comunicación: no cuenta con comunicación.

Seguridad: La protección del sitio es deficiente.

Instalaciones hidráulicas: cuenta con sistema de by pass, válvulas de entrada y salida en buen estado. No contaba con válvula de cierre automático ni indicador de niveles.

Suelo: El suelo predominante es coralino, muy estable, cohesivo y consolidado.

Estructura: de bloques de concreto con un compartimiento.

El 100% de la red es de PVC.

iii) Zona de Cangrejos

Abastece por bombeo directo a los barrios de Ojo de Agua, El Bosque, Cangrejos y la cuesta a Portete. Sirve a 4311 habitantes. Es un área urbana sin sitios de abastecimiento estratégicos.Existe un tanque metálico asentado que por razones operativas no funciona, pero se encuentra en perfecto estado de conservación.

El 44 % de la tubería es de hierro fundido; 31% de hierro galvanizado; 15% de PVC; y 10% de asbesto cemento.

Sus suelos son arcillosos y coralinos. Las presiones de trabajo son aceptables.

iv) Zona tanque Pueblo Nuevo

Abastece los barrios de Pueblo Nuevo, Limoncito y San Juan, áreas urbanas residenciales sin puntos estratégicos de abastecimiento. La población servida asciende a 5.227 habitantes.El tanque de Pueblo Nuevo se abastece principalmente de Moín, pero en el verano se refuerza con agua proveniente del río Banano por medio de un bombeo que fue interconectado a la tubería que une los tanques de Pueblo Nuevo y Corales proveniente de Las Pilas.

El tanque de Pueblo Nuevo es metálico del tipo asentado, su fondo tiene un nivel de 42,56 msnm y su capacidad de almacenamiento es de 1.064 m³.

Algunos aspectos relevantes para evaluar la vulnerabilidad de este tanque son:

Acceso: cuenta con buen acceso terrestre. Comunicación: cuenta con comunicación radial y telefónica.Seguridad: la protección del sitio es buena.

Instalaciones hidráulicas: cuenta con sistema de by pass, indicador de niveles y válvulas de entrada y salida en buen estado. No contaba con válvula de cierre automático.

Suelo: aceptable y fundaciones soportadas por pilotes.

Estructura: metálica con uniones soldadas en regular estado.

El 41% de las tuberías es de PVC; 31% de hierro fundido y 28% de hierro galvanizado.

1.5.1 Tubería instalada

Dentro de la zona cubierta por las redes de distribución, la cobertura es prácticamente de 100% y sirve a 55.000 habitantes a través de 100 km de tubería. En el cuadro 3.2 se muestra la composición por diámetro y material de las redes de Limón.

Las tuberías de hierro galvanizado, fundido y de asbesto cemento con edades entre 15 y 50 años, constituyen 54% de la red. Por otro lado, 56% de la tubería presentan diámetros menores de 100 mm. Por lo tanto, es una red relativamente antigua y con diámetros insuficientes debido a los diferentes proyectos de construcción de las redes.

1.5.2 Repuestos y accesorios

En cuanto a tubería y accesorios para reparación la situación era la siguiente:

HG: Existía disponibilidad en el mercado local, tanto de tubería como de accesoriosHF: Solo existen unas ocho uniones de reparación para diámetros mayores.

AC: Existían tubos en bodegas, no así accesorios.

PVC: Existía tubería en bodega. Habla accesorios de diámetros menores para unas 60 reparaciones. En diámetros mayores estos accesorios eran suficientes solo para unas 25 reparaciones.

Cuadro 3.2 Red de distribución de Limón por diámetro y material

|

MATERIAL | ||||||

|

Diámetro (mm) |

HG |

HF |

AC |

PVC |

TOTAL |

% |

|

350 |

100 |

100 |

0,10 | |||

|

300 | ||||||

|

250 |

200 |

1845 |

2045 |

2,13 | ||

|

200 |

1460 |

1130 |

2590 |

2,70 | ||

|

150 |

8492 |

6890 |

4570 |

19952 |

20,81 | |

|

125 |

975 |

975 |

1,02 | |||

|

100 |

210 |

5808 |

470 |

10350 |

16838 |

17,57 |

|

75 |

495 |

7457 |

8275 |

13980 |

30207 |

31,51 |

|

60 |

2640 |

1470 |

264 |

4374 |

4,56 | |

|

50 |

3320 |

200 |

11988 |

15508 |

16,18 | |

|

37 |

1325 |

1428 |

2753 |

2,87 | ||

|

25 |

515 |

515 |

0,54 | |||

|

Total |

8505 |

23132 |

20510 |

43710 |

95857 |

100,00 |

|

% |

8,87 |

24,13 |

21,40 |

45,60 |

100 | |

El agua que el AyA suministró en 1990 a la ciudad de Limón registró 94 % de positividad de cloro en todas las pruebas que realizó el Laboratorio Central de esa institución, lo que significa que el agua que llegaba a los consumidores contaba con cloro residual. En ese mismo año del programa de control de calidad se determinó que 88% de las muestras resultaron negativas a la presencia de coliformes totales, indicador que se utiliza para estudiar la contaminación bacteriana del agua.

En cuanto a la calidad físico-química, el agua suministrada cumplió con las normas internacionales establecidas para aguas de consumo humano. De lo anterior se puede inferir que la calidad del agua suministrada no representaba mayor peligro sanitario para la población.

En el cuadro 3.3 se muestra el número de conexiones por tarifa, medidas y fijas a diciembre de 1990. Se puede apreciar que existían 10.764 servicios instalados, de los cuales 92% eran residenciales. El nivel de medición es de 91,62%.

Cuadro 3.3 Número de servicios por tarifa, fijos y medidos y sus diferentes porcentajes

|

TIPO DE TARIFA |

FIJOS |

MEDIDOS |

SUBTOTAL |

%FIJOS |

%MEDIDOS |

%SERV/TARIFA |

|

Residencial |

837 |

9045 |

9882 |

8,47 |

91,53 |

91,81 |

|

Ordinaria |

7 |

329 |

336 |

2,08 |

97,92 |

3,12 |

|

Reproductivo |

4 |

361 |

365 |

1,10 |

98,90 |

3,39 |

|

Pref. y gobierno |

54 |

127 |

181 |

29,83 |

70,17 |

1,68 |

|

Total |

902 |

9862 |

10764 |

8,38 |

91,62 |

100,00 |

En el cuadro 3.4 se muestra el consumo promedio por tipo de tarifa en m³/conexión/mes, según un promedio de los años 1987, 1988 y 1989.

Cuadro 3.4 Consumo por tipo de tarifa (m³/conexión/mes)

|

FIJOS |

MEDIDOS | ||

|

Residencial |

40,87 |

27,25 | |

|

Ordinaria |

59,25 |

39,5 | |

|

Reproductivo |

160,28 |

106,85 | |

|

Pref. y gobierno |

276,26 |

184,17 | |

|

De lo consumido en el servicio |

Medido | ||

Los servicios residenciales presentan un consumo de 27 m³ por mes, normal para una zona cálida y costera como Limón. También es importante observar el consumo que presentan los servicios clasificados como reproductivos, preferencial y gobierno según la estructura tarifaria del AyA, ya que son consumos bastante elevados. Con ambos cuadros se puede obtener el consumo facturado de agua por mes por bloque tarifarlo; datos que se muestran en la tabla siguiente:

Cuadro 3.5 Consumo por tarifa (m³/mes)

|

TIPO DE TARIFA |

FIJO |

MEDIDO |

SUBTOTAL |

% (m³/tarifa) |

|

Residencial |

34208,2 |

246476,25 |

280684,44 |

78,68 |

|

Ordinaria |

414,75 |

12995,5 |

13410,25 |

3,76 |

|

Reproductiva |

641,12 |

38572,85 |

39213,97 |

10,99 |

|

Pref. y gobierno |

54 |

23389,59 |

23443,59 |

6,57 |

|

Total |

35318 |

321434,2 |

356752,3 |

100,00 |

El bloque residencial (92% de las conexiones) consume 78,68% del agua contabilizada, mientras que el bloque reproductivo (3,36 % de las conexiones) consume 10,99% del agua contabilizada.

Según estos registros, el porcentaje de agua no contabilizada (ANC) de este sistema era sumamente alto, del orden de 60%.

El alcantarillado sanitario del casco central de la ciudad de Limón fue reconstruido en el 1976. La reconstrucción consistió en la colocación de colectores principales en el casco central de la ciudad, específicamente el primero en la avenida 4a desde la calle 6a hasta la calle 2a y de ahí al Parque Abel Robles por la avenida 3a y el otro en la avenida primera desde la intersección al barrio Cristóbal Colón hasta el Parque Vargas y de ahí por la calle 1a hasta el Parque Robles. Los colectores nuevos instalados van desde los 200 mm hasta los 400 mm de diámetro de asbesto cemento. El resto de la red existente consiste en tubería de 150 mm y 200 mm de diámetro, de arcilla vitrificada.

La red converge a una estación de bombeo que se ubica en el Parque Abel Robles, la cual impulsa las aguas negras al mar por medio de una tubería de hierro fundido de 350 mm de diámetro ubicada al costado sureste del Parque Balvanero Vargas.

La estación de bombeo fue remodelada en febrero de 1990, colocándose bombas nuevas con el sistema de fosa seca y los motores se cambiaron a la losa superior de la estación; su funcionamiento era bueno en términos generales. En 1976 se construyó la red del barrio Roosevelt y su interconexión con el sistema del casco de la ciudad.

Posteriormente se construyeron, en algunas urbanizaciones, sistemas de recolección y disposición en el mar, tales como: urbanizaciones Corales 2 y 3 del INVU y El Triunfo (RECOPE); barrio Santísima Trinidad, barrio Los Cangrejos (RECOPE) y barrios Cariari y Cerro Mocho. También existe una pequeña red de alcantarillado en la urbanización Corales 1 que descarga en una quebrada afluente del río Limoncito; y un sistema de alcantarillado en la urbanización Beverly Hills que descarga sus aguas a la quebrada Portete.

El resto de la ciudad de Limón no cuenta con red de alcantarillado sanitario y aproximadamente 80% de la población urbana posee tanque séptico como sistema de disposición final.

El sistema de alcantarillado contaba en diciembre de 1990 con 2.209 servicios, lo que representan una cobertura aproximada de 20% de la población urbana. En términos generales la red de alcantarillado funciona bien. Uno de los mayores problemas que presenta son las descargas directas al mar, con los peligros de contaminación que ello conlleva. En la figura 3.7 se muestra el área de cobertura del sistema de alcantarillado y los puntos de descarga.

El sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón se puede dividir, según la cuenca de drenaje, en los siguientes subsistemas.

2.2.1 Cuenca central

La cobertura de esta cuenca es del orden de 80%.

i) Subsistema central

Está comprendido por la zona central de Limón y los barrios Roosevelt y Hospital, sirve a la zona más densamente poblada; el alcantarillado converge hacia una estación de bombeo. No existe en la zona industrias de importancia ya que su ocupación es urbano-residencial, con comercio en el centro de la ciudad. El área tributaria de este sistema es de 1,5 km².A continuación se presentan las longitudes de los diferentes diámetros de tuberías que componen el alcantarillado sanitario de este subsistema. Los colectores principalmente son de asbesto cemento y arcilla vitrificada. La mayoría de los suelos son arcillas, material coralino y material de relleno.

Cuadro 3.6 Longitud de tubería alcantarillado sanitario del subsistema central

|

LONGITUD (m) |

DIAMETRO (mm) |

|

13200 |

150 |

|

2000 |

200 |

|

600 |

250 |

|

1000 |

300 |

|

700 |

375 |

|

Total: 11.500 m de colectores |

ii) Subsistema Cariari

Está formado por una tubería de concreto de 200 mm de diámetro y 1.800 m de longitud, la cual recoge las aguas servidas de los barrios Cerro Mocho y Cariari, las cuales transporta y deposita al mar al costado oeste del Parque Asís Esna Miguel.

iii) Subsistema Santísima Trinidad

Está formada por una pequeña red de concreto con un diámetro de 150 mm y cuya longitud es de 600 m; descarga al mar al costado noreste del parque Asís Esna.Cuadro 3.7 Longitud de tubería alcantarillado sanitario de la cuenca central

|

LONGITUD (m) |

DIAMETRO (mm) |

|

13800 |

150 |

|

3800 |

200 |

|

600 |

250 |

|

1000 |

300 |

|

700 |

375 |

|

Total 19.900 m di tubería |

La capacidad de evacuación de esta cuenca es de por lo menos 72 l/s (máximo horario estimado para 1990).

2.2.2 Cuenca Pinta

La cobertura de servicio en esta cuenca es de 72% aproximadamente. La red colectara de las urbanizaciones Corales 3 y El Triunfo se unen mediante un colector principal que pasa por un desarenador de concreto y luego deposita las aguas en la costa a la altura de lo que se conoce como Piuta, mediante un colector construido por RECOPE que funciona como emisario submarino.

La red de alcantarillado está constituida por tuberías de 2.600 m de longitud de 200 mm de diámetro y el colector de PVC con una longitud de 1.500 m de 250 mm. El pequeño emisario se construyó en 1985 y funciona por gravedad. Dentro de los límites de esta cuenca no se ubican industrias de importancia.

El barrio Veracruz cuenta con un pequeño sistema que consiste en un colector que inicialmente servía a la urbanización Corales 2 y que debido al desarrollo y construcción de la urbanización Corales 3 se dejó únicamente para los barrios Laureles y Veracruz (el primero de construcción posterior). El sistema cuenta con un colector de concreto de 1.366 metros de longitud y 200 mm diámetro. El colector fue construido por el INVU y descarga en la costa. La capacidad de evacuación de esta cuenca es de al menos 10 l/s (máximo horario de 1990).

2.2.3 Cuenca Corales

La cobertura promedio en esta zona es de 85% aproximadamente. La urbanización Corales 2 cuenta con una red de alcantarillado de PVC de un diámetro de 200 mm con una longitud de 1.140 m que descarga sus aguas al colector de Recope.

La urbanización Corales 1 cuenta con pequeño sistema con 250 m de longitud con tuberías de 150 mm de diámetro que descarga a una quebrada afluente del río Limoncito. La cobertura de alcantarillado en la urbanización Corales 2 es total y en Corales 1 es menor de 5%. La capacidad de evacuación de esta zona es de por lo menos 18 l/s (máximo horario estimado en 1990).

2.2.4 Cuenca Cangrejos

La cobertura del servicio en esta cuenca es cercana a 45%. Los barrios Cangrejos (construido por RECOPE) y El Bosque (construido por el INVU) cuentan con alcantarillado sanitario. La red tiene una longitud de 3.000 m con un diámetro de 200 mm y es de concreto. La cobertura del sistema es total y su descarga se realiza en la costa frente a la entrada principal del Barrio Los Cangrejos. La capacidad de evacuación es de alrededor de 12 l/s No existen industrias de importancia en la zona.

2.2.5 Cuenca Portete

En la cuenca se ubica la pequeña urbanización Beverly Hills (de los profesionales de RECOPE) que cuenta con alcantarillado sanitario, con una extensión de 600 m y un diámetro de 150 mm en PVC. Este alcantarillado reúne los afluentes de los tanques sépticos y los descarga en la quebrada Portete. Luego estas aguas drenan al balneario Portete con el consecuente peligro para los bañistas. La cobertura en esta cuenca es de sólo 15%. La capacidad de la red es de apenas 1,0 l/s

Existe una estación de bombeo que sirve al subsistema central del alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón. La misma se ubica en el Parque Robles, de ahí se impulsa hasta el costado sureste del Parque Vargas donde descarga el agua al mar. La estación de bombeo es una estructura sólida de concreto que cuenta con un tanque cisterna subterráneo y una fosa seca donde se ubican las bombas. Los motores antiguamente se encontraban en la fosa pero en febrero de 1990 se reubicaron en la losa superior de la fosa y mediante ejes verticales se accionan las bombas. Esta medida pretende prevenir que se dañen los motores ante una eventual inundación de la fosa motivada por alguna fuga en la tubería de descarga.

La estación de bombeo cuenta con dos bombas centrífugas que son activadas por motores de 25 HP de potencia, 875 RPM y un caudal individual de 75 l/s. También existe una bomba para desaguar sótanos, centrífuga horizontal, tipo monoblock de 7,5 HP y de 3.500 RPM. La operación de la estación es totalmente automática, por lo que no cuenta con operadores, pero también requiere de un constante mantenimiento. Tanto los motores como las bombas se encuentran ancladas a los pisos respectivos, como también el tablero de control.

Es importante señalar que la estación de bombeo cuenta con un sistema de by pass por gravedad que opera en cualquier momento en que la estación sale de funcionamiento, lo que le da gran facilidad en casos de reparación de los equipos. Hay que advertir que no existen pasamuros ni uniones flexibles para las tuberías de entrada ni salida. Tampoco existen sistemas de energía alterna. El acceso a la estación no presenta ninguna dificultad, el estado de mantenimiento es regular. La tubería de impulsión es de hierro fundido de 350 mm de diámetro y una longitud de 400 m; se encuentra en buen estado.

El sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón es administrado directamente por el AyA, como se ha mencionado anteriormente. Para tal efecto este Instituto contaba en 1991 con una subestructura administrativa en la Región Atlántica que forma parte de la estructura general. La Dirección de la Región Atlántica administraba 19 acueductos en toda la zona mediante cuatro oficinas administrativas: Pococí, Guácimo, Siquirres y Limón. Paralelo a lo anterior existían cuatro planteles para el personal de operación y mantenimiento de los diferentes sistemas.

La Dirección Regional tiene su sede en la ciudad de Limón debido a que es cabecera de provincia y también porque en este sitio se ubica el acueducto más complejo de todos los que administra.

Figura 3.1 Conducción y distribución de

las aguas del sistema del río Banano

Figura 3.2 Conducción y distribución de

las aguas de fuentes moin

Figura 3.3 Planta de tratamiento de

aguas de la toma del río Banano

Figura 3.4 Perfil topográfico línea de

500 mm de concreto

Figura 3.5 Perfil topográfico línea de

300 mm hierro fundido

Figura 3.6 Perfil topográfico línea de

300 mm hierro dúctil-moín

Figura 3.7 Cobertura de alcantarillado

sanitario de la ciudad de Limón

Fotografía 3.1 Estructura de concreto

de la planta de tratamiento

Fotografía 3.2 Vista de la

subestructura de madera de los floculadores

Fotografía 3.3 Detalle de la

composición del tubo de concreto reforzado de 500 mm

Fotografía 3.4 Detalle de la

composición del tubo de concreto reforzado de 500 mm

Fotografía 3.5 Tanque metálico

Fotografía 3.6 Tanque de corales

Fotografía 3.7 Estación de bombeo Moin

Fotografía 3.8 Instalaciones de

Químicas

Holanda

|

|