Costa Rica es un país sísmico localizado en el istmo de América Central, el cual se ubica a lo largo del llamado "Cinturón de Fuego Circumpacífico". El tectonismo y la geología de esta región son producto de la interacción de varias placas tectónicas, pero está afectada principalmente por la colisión de dos pequeñas placas litosféricas: placa del Coco y placa del Caribe. Al suroeste interactúan otras dos placas en forma más compleja: la placa de Nazca con la placa del Coco a lo largo de la zona de fractura de Panamá y la placa de Suramérica a lo largo de su limite con la placa del Caribe (figura 4.1). Con esta configuración tectónica se pueden ubicar las siguientes fuentes sísmicas para Costa Rica:

1. La zona de subducción entre las placas de Coco y del Caribe que es la fuente de sismos de mayor magnitud en Costa Rica. El índice de daños de este tipo de eventos no es tan alto debido a su lejanía de la meseta central, que es la zona más densamente poblada del país, y a su gran profundidad hipocentral (figura 4.2).2. La zona de fractura de Panamá que consiste en una falla interplaca de tipo transcurrente debido a los movimientos relativos de la placa de Nazca con respecto la placa del Coco y la zona de contacto entre la placa de Suramérica y la placa del Caribe. Al igual que la zona de subducción anteriormente citada, en estas zonas se generan sismos de gran magnitud y gran profundidad hipocentral, pero por su lejanía de zonas urbanas prácticamente no generan daños apreciables.

3. Fallas locales intraplacas generadas por las deformaciones que sufren las placas en su proceso de interacción que dan lugar a sismos de magnitud moderada a alta y poca profundidad hipocentral. Debido a su cercanía a centros urbanos y zonas densamente pobladas estos sismos son de gran poder destructivo. Un problema que presenta este tipo de fuente es que si no es superficial no se puede localizar mientras no esté activa.

La historicidad sísmica de nuestro país cuenta con datos desde la época colonial, pero la mayor cantidad de información se concentra en este último siglo (figura 4.3). Con base en ello el Dr. Federico Güendell, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), ha identificado tres ciclos de fuerte actividad sísmica en Costa Rica cuya característica común es que se inician con un evento sísmico de gran magnitud en la zona sureste del país, generado por subducción, luego le siguen una serie de eventos de menor magnitud originados por fallas interplacas activadas por este gran evento inicial y finalizan con otro evento de gran magnitud en la parte norte del país. La secuencia cronológica es la siguiente:

El primer ciclo:

Se inició en 1904 con un

terremoto de magnitud 7,75 Ms cuyo epicentro se ubicó originalmente cerca del

Golfo Dulce, en la región suroeste (investigaciones posteriores indican que ese

epicentro debió ubicarse más al norte, probablemente en el Mar Caribe) y

finalizó con un terremoto cerca de la frontera norte en 1916. A este primer

ciclo pertenece el terremoto de Cartago (1910), con una magnitud estimada de 5,5

a 6,0 Ms, el cual se recuerda como la mayor catástrofe sísmica del país; el

terremoto de Puntarenas (1905); y el del Golfo de Papagayo (1916).

El segundo ciclo: Se inició en 1941 con un terremoto de magnitud 7,50 Ms con epicentro en las cercanías del Golfo Dulce y finalizó en 1950 con el terremoto de Nicoya, Guanacaste, de magnitud 7,70 Ms.

El tercer ciclo: Se inició en 1983 con un terremoto de magnitud 7,30 Ms con epicentro en Golfito, en la zona sur. A este ciclo pertenecen los terremotos de San Isidro del General (1983); Cóbano (1990); Alajuela (1990); y Limón (1991).

También existen una serie de eventos que no encajan dentro de este patrón cíclico, pero no por ello son menos importantes, como el terremoto de Orotina (1925); el de Tilarán (1973); el del Pacífico Norte frente a las costas de Guanacaste (1978); y el de Golfito (1978).

Dentro de la historicidad sísmica propia de la zona atlántica, se tiene información de sismos fuertes que afectaron la región del Fuerte de San Fernando de Matina (1798) y del terremoto de San Estanislao (1822), con una magnitud estimada en 7,50 Ms, que afectó fuertemente la región de Matina y provocó licuefacción de suelos y un pequeño tsunami en la costa caribeña y fue sentido desde Monkey Point (hoy Punta Mona) hasta Bocas del Toro, Panamá. Posteriormente, está el terremoto del 20 de diciembre de 1904, originalmente ubicado en la zona del Golfo Dulce pero se tienen fuertes indicios para ubicarlo en la zona caribeña y no en el Pacifico sur del país; el terremoto de Bocas del Toro del 26 de abril de 1916; el terremoto de Limón del 7 de enero de 1953 con una magnitud no menor de 5,50 Ms y el reciente terremoto en el Valle de La Estrella del 22 de abril de 1991, con una magnitud de 7,4 Ms. Existe también una serie de pequeños eventos con magnitudes entre 4,0 y 5,0 Ms que se cree fueron generados en la región Atlántica, pero debido a lo poco poblado de la zona no existen mayores reportes de los mismos o no fueron sentidos del todo. Dado que esta zona no habla sido considerada como cercana a fuentes sísmicas importantes no existían acelerógrafos instalados en la ciudad de Limón ni en sus cercanías antes del terremoto del 22 de abril de 1991.

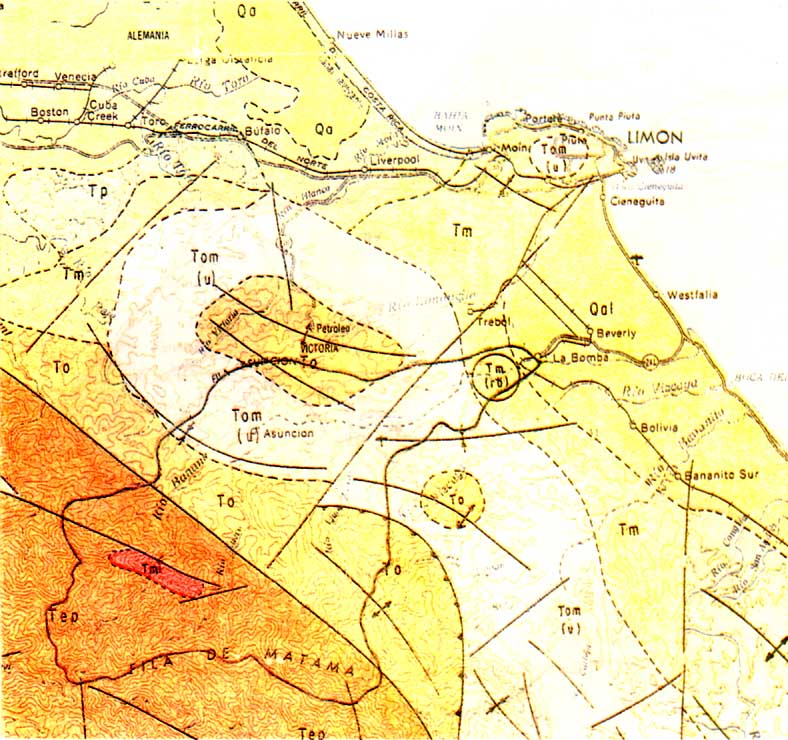

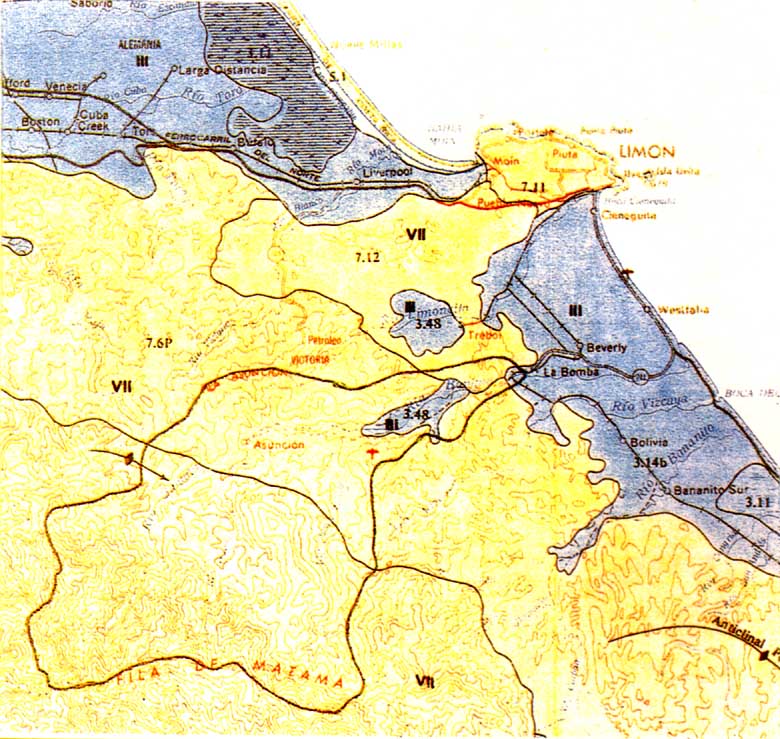

En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se describen los tipos de suelos de la región basados en los mapas geológicos, geomorfológicos y de asociación de subgrupos de suelos de Costa Rica.

Para el diseño sismo-resistente de estructuras en Costa Rica rigen las estipulaciones indicadas en el Código Sísmico, última versión (1986). En dicho documento se indican los pasos a seguir para clasificar el sitio donde se erigirá determinada estructura según el tipo de perfil de suelos que actuará como estrato soporte de las cargas y la amenaza sísmica del lugar indicada en forma de mapas de isoaceleraciones para períodos de retorno de 50, 100, 500 y 1.000 años (figuras 4.7 y 4.8). Sin embargo, los estudios de riesgo sísmico que sustentan el Código tomaron en cuenta tres fuentes sísmicas de subducción concentradas en el litoral Pacifico de Costa Rica, lo que originó valores muy bajos de aceleraciones máximas esperadas en la costa atlántica. A esto se suma la ubicación original errónea del epicentro para el terremoto de 1904 en la región Pacifico sur del país, evento que actualmente los especialistas están de acuerdo en ubicarlo más al norte, probablemente en las costas del litoral atlántico. Al calcular las aceleraciones máximas esperadas en la ciudad de Limón y en el punto medio de la cuenca del río Banano se obtienen los siguientes resultados:

Según el cuadro 1.2.1 del Código Sísmico a un sistema de abastecimiento de agua potable es recomendable asignarle una importancia "Grande", lo que limita la probabilidad de excedencia del evento sísmico de diseño durante la vida útil de la estructura al rango de 0,25 a 0,40. Dicha vida útil, según el artículo 2.3.2 del Código Sísmico, no debe ser menor de 100 años. Aplicando la fórmula del artículo 1.2.2 del Código Sísmico se obtiene el periodo de retorno estimado para el evento sísmico de diseño:

|

Donde: |

PR = período de retorno, |

|

PE = probabilidad excedencia, | |

|

N = vida útil de la estructura. | |

|

Así: |

Para N = 100 años, PE = 0,25, se obtiene PR = 350

años, |

|

Para N = 100 años, PE = 0,40, se obtiene PR = 200

años. |

Luego, con base en estos períodos de retorno calculados y los mapas de isoaceleraciones (figuras 1.2.1 a 1.2.4 del Código Sísmico) se obtienen, por interpolación, las siguientes aceleraciones máximas esperadas (se tomará como valor critico el más alto):

Cuadro 4.1 Aceleración máxima esperada en sitio según CSCR-86

|

Sitio |

PR = 350 años |

PR = 200 años |

|

Limón |

0,182 g |

0,156 g |

|

Cuenca no Banano |

0,196 g |

0,162 g |

Para el caso de estudio (Capítulo 5) se tomarán como base los parámetros reales del terremoto del 22 de abril de 1991 estimados en la sección 6.2.4 y resumidos en el cuadro 6.6, ya que estos valores son mayores que los calculados según el Código Sísmico por las razones expuestas en el primer párrafo de la sección 4.3.

Figura 4.1 Placas tectónicas

interactuantes

Fuente: Referencia (4)

Figura 4.2 Esquema de subducción

tectónica

Fuente: Referencia (4)

Figura 4.3 Sismos fuertes registrado!,

en el siglo XX

Fuente: Referencia (4)

Figura 4.4 Mapa geológico de la zona de

estudio

|

COLOR |

LEYENDA |

TIPO |

DESCRIPCION |

|

Naranja oscuro |

Tep |

Sedimentario |

Aglomerado de brecha volcánica, calizas, areniscas y

lutitas |

|

Naranja claro |

To |

Sedimentario |

Calizas brechoides, organógenas, lutitas y

calcarenitas |

|

Rosado |

Tom |

Sedimentario |

Lutitas limosas y arenar. |

|

Amarillo oscuro |

Tm |

Sedimentario |

Conglomerado, areniscas, lutitas y arrecifes

coralinos |

|

Amarillo claro |

Qal |

Sedimentario |

Depósitos fluviales coluviales. y costeros

recientes |

|

Rojo |

Tm; |

Intrusivo |

Intrusivos ácidos, granodioritas, dioritas y

granitos |

FUENTE: Mapa geológico de Costa Rica

Figura 4.5 Mapa geomorfológico de La

zona de estudio

|

COLOR |

LEYENDA |

DESCRIPCION |

|

Amarillo |

VII |

Formar de origen tectónico y erosivo |

|

Azul |

III |

Formas de sedimentación aluvial |

FUENTE: Mapa geomorfológico de Costa Rica

Figura 4.6 Mapa asociación de subgrupos

de suelos zona de estudio

|

LEYENDA |

CARACTERISTICAS |

|

E-1 |

Suelos muy poco desarrollados de drenaje pobre, algunos sujetos a

inundaciones periódicas y otros con pequeñas acumulaciones orgánicas

superficiales. Valles aluviales. |

|

I-2 |

Suelos muy poco desarrollados, mal drenados, de colores claros, se

presentan en regiones inundables y se asocian con suelos poco

evolucionados. |

|

I-16 |

Suelos pardos de poco desarrollo con peligro de inundación,

asociados con suelos similares de drenaje bueno a moderado en vallas

aluviales. |

|

U-1 |

Suelo rojizo poco profundo, arcilloso pH ácido y baja saturación

de bases en terrazas aluviales antiguas. Se asocia con suelos mal

drenados. |

|

U-4 |

Suelo rojizo profundo, arcilloso y ácido. Se asocia con suelos

poco desarrollados y más oscuros. |

FUENTE: Mapa de asociación de subgrupos de suelos de Costa Rica

Figura 4.7 Isoaceleraciones para

periodo de retorno de 100 años

Fuente: Referencia (6)

Figura 4.8 Isoaceleraciones para

periodo de retorno de 500 años

Fuente: Referencia (6)

|

|