Las primeras informaciones de la magnitud y los efectos devastadores del terremoto fueron divulgados por todos los medios de comunicación. Algunos organismos de salud del país tomaron decisiones, basadas en su inicio, en este tipo de información, a veces inexacta, contradictoria y particularmente exagerada. Guiada por noticias radiales, una de estas instituciones estableció sus bases de operación, una hora más tarde, en distintos puntos de desastre e instaló en ellos puestos de vacunación contra fiebre tifoidea y tétanos (34).

El día 27 de septiembre se revocó la orden de vacunación que no se acató hasta el día 30, lapso de tiempo en el cual se aplicaron 1.117 dosis, principalmente por exigencias de la población.

La coordinación e integración del sector salud se fue configurando alrededor del décimo día después del impacto. El Comité Interinstitucional de Salud dispuso vacunar contra el tétanos, en forma selectiva y voluntaria, especialmente para las brigadas de rescate. Se ordenaron fumigaciones con hipoclorito de sodio en algunos lugares donde se habían concluido los esfuerzos de rescate y faltaba únicamente la remoción de escombros. El sector salud no evaluó esta medida pero estuvo de acuerdo, a fin de disipar las preocupaciones de la población en cuanto al efecto nocivo de la descomposición de los cadáveres.

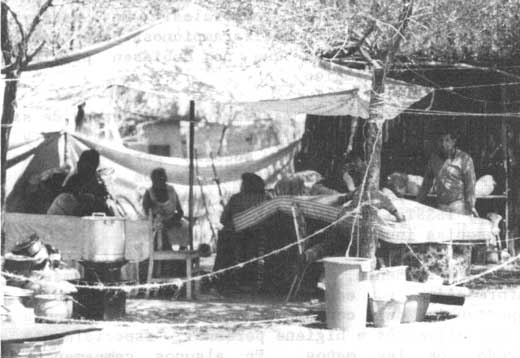

Para reubicar a los damnificados se establecieron en el D.F. 131 albergues y 72 campamentos al aire libre. De los 33.224 damnificados, 20.044, es decir el 60,3% se estableció en albergues localizados en 13 Delegaciones, siendo Cuauhtemoc, V. Carranza, Gustavo Madero, Hidalgo y B. Juárez las más concentradas (cuadro 15). Por otro lado, 13.176 personas se ubicaron en campamentos, principalmente en las Delegaciones de Cuauhtemoc y V. Carranza (35). Más de dos terceras partes del total de damnificados (72%) se refugiaron en las Delegaciones de Cuauhtemoc y Carranza, es decir en la misma área del desastre muy próximos a sus viviendas destruidas, a pesar de existir una capacidad potencial mayor para reubicar 33.224 personas en refugios temporales dispersos en el Distrito Federal.

Cuadro 15. Distribución de los damnificados según delegaciones políticas, México, D.F., 1985

|

Delegaciones |

No. damnificados en alberques |

No. damnificados en campamentos |

TOTAL |

|

1. A, Obregón |

482 |

- |

482 |

|

2. Azcapotzalco |

564 |

- |

564 |

|

3. B. Juárez |

1.255 |

70 |

1.325 |

|

4. Coyoacán |

44 |

- |

44 |

|

5. C. de Morelos |

0 |

- |

0 |

|

6. Cuauhtemoc |

7.950 |

11.604 |

19.554 |

|

7. G. A. Madero |

2.575 |

- |

2.575 |

|

8. Iztacalco |

779 |

- |

779 |

|

9. Iztapalapa |

40 |

- |

40 |

|

10. M. Contreras |

669 |

- |

669 |

|

11. M. Hidalgo |

1.349 |

50 |

1.399 |

|

12. Milpa Alta |

0 |

- |

0 |

|

13. Tlahuac |

946 |

- |

946 |

|

14. Tlalpan |

275 |

- |

275 |

|

15. V. Carranza |

3.120 |

1.452 |

4.572 |

|

16. Xochimilco |

0 |

- |

0 |

|

TOTAL |

20.048 |

13.176 |

33.224 |

Fuente: Informe del Comité Interinstitucional de la Secretaria de Salud, 28 de septiembre, 1985.

En seguida se estableció un sistema de vigilancia epidemiológica para evaluar y controlar la calidad del agua, la enfermedad diarréica y las enfermedades inmunoprevenibles, especialmente en los refugios y campamentos temporales. En estos se dispuso la vacunación antisarampionosa para todos los niños en edad requerida que no hubiesen previamente recibido este biológico.

A veces, es necesario establecer

campamentos temporales para las personas desplazadas por el desastre. Sin

embargo, esto no es muy recomendable desde el punto de vista de la salud

pública. Las grandes concentraciones de población pueden contribuir a esparcir

enfermedades transmisibles, y la falta de instalaciones de aseo, comida y

desecho de basura crean una situación propensa a los problemas. - A

A veces, es necesario establecer

campamentos temporales para las personas desplazadas por el desastre. Sin

embargo, esto no es muy recomendable desde el punto de vista de la salud

pública. Las grandes concentraciones de población pueden contribuir a esparcir

enfermedades transmisibles, y la falta de instalaciones de aseo, comida y

desecho de basura crean una situación propensa a los problemas. - B

Se distribuyeron masivamente paquetes de sales de rehidratación oral y pastillas de cloro y se establecieron puestos de socorro para la atención médica. Un mes más tarde, estos puestos se remplazaron por instituciones de la seguridad social (IMSS y ISSSTE) que atendían la población afectada en sus propias instalaciones (14).

Paralelamente, se desplegó una campaña masiva de información y educación al público sobre la importancia del consumo de agua hervida, manipulación de los alimentos e higiene personal, especialmente el lavado de las manos. En algunos campamentos se detectaron brotes pequeños de escabriosis y pediculosis que fueron rápidamente controlados, pero, en general, no se observaron epidemias de ningún tipo.

Guadalupe Frausto Pérez (36) y un grupo de estudiantes de maestría de la Escuela de Salud Pública de México condujeron una encuesta sobre la utilización que un grupo de familias dieron a las pastillas de cloro para la desinfección del agua y sobres de rehidratación oral. Puesto que es de interés para el manejo de situaciones de salud pública semejantes, se presentan aquí los aspectos más pertinentes de dicho estudio.

La encuesta se llevó a cabo en 1.014 familias escogidas al azar de una lista de las viviendas del Distrito Federal. El 87% de las familias maestreadas (882) había recibido tabletas para desinfectar el agua. El 93,1% de estas familias (821) recibió al mismo tiempo las instrucciones para su uso. Un 77% (es decir, 679 familias) las utilizó y de estas un 48,5% las usó conforme a las instrucciones impartidas. Las principales causas de uso incorrecto se exponen en el cuadro 16. Por otro lado, 190 familias dieron razones diversas por no haber utilizado las pastillas, se debió principalmente a que se emplearon otros procedimientos, o ninguno, ya que no consideraron que era necesario (52,7% y 33,7% respectivamente).

Cuadro 16. Uso de tabletas de cloro de acuerdo a instrucciones impartidas, México, D.F., 1985

|

Uso de pastillas de cloro según instrucciones |

INDICACIONES | |||||

|

Sí |

No |

TOTAL |

% | |||

|

No. |

% |

No. |

% | |||

|

Recipiente limpio con agua clara |

562 |

82,8 |

117 |

17,2 |

679 |

100 |

|

Agregar una pastilla para cada cinco litros de agua |

511 |

75,3 |

168 |

24,7 |

679 |

100 |

|

Agitar el recipiente |

398 |

58,6 |

281 |

41,4 |

679 |

100 |

|

Esperar una hora antes de tomarla |

515 |

75,8 |

164 |

24,2 |

679 |

100 |

Fuente: Referencia (36).

Respecto a las sales de rehidratación oral, se utilizaron en 201 (75,8%) de las 265 personas que presentaron enfermedades diarréicas agudas, de los cuales 127 eran niños menores de 5 años. Apenas un 28,8% de las voces que se emplearon su uso fue correcto. Las causas del porque se usaron incorrectamente aparecen en el cuadro 17.

Los autores concluyen que es necesario informar y capacitar, por todos los medios posibles, a la comunidad en el uso correcto del producto suministrado.

Cuadro 17. Uso de sobres de rehidratación oral según instrucciones, México, D.F., 1985

|

Uso de sobres de rehidratación oral |

INDICACIONES | |||||

|

Sí |

No |

TOTAL |

% | |||

|

NO. |

% |

NO. |

% | |||

|

Disolver el contenido en un litro de agua hervida fría |

161 |

80,0 |

40 |

20,0 |

201 |

100,0 |

|

Dar a menores do 2 años las cucharadas necesarias en 24

horas |

73 |

36,3 |

21 |

10,4 |

94 |

46,8 |

|

Dar a mayores de 2 años de 8 a 24 horas las cucharadas

necesarias |

102 |

50,7 |

5 |

2,5 |

107 |

53,2 |

|

No hervir la solución ya preparada |

58 |

28,9 |

143 |

71,1 |

201 |

100,0 |

Fuente: Referencia (36).

Después de un desastre como el ocurrido el 19 de septiembre en México, es de esperar que una proporción significante de la población quede afectada psicológicamente en mayor o menor grado. Conscientes de esta realidad, la Coordinación de Psiquiatría y Salud Mental del IMSS inició un Programa de Intervención en Crisis con el propósito de ofrecer apoyo psicológico a las víctimas y damnificados de la tragedia. Tomado de Pacheco Regís et al (37) se consignan aquí los lineamientos generales del programa y los resultados preliminares más relevantes.

En términos generales una estrategia de intervención en crisis se propone:

1. Facilitar la expresión verbal

2. Favorecer la catarsis

3. Ayudar a superar la negación

4. Combatir el negativismo

5. Tolerar conductas de enojo

6. Evitar la inactividad (que es de alto riesgo para el individuo o los grupos humanos en duelo)

7. Ejercitar la imaginación en situaciones futuras.

Teniendo en cuenta estas directrices se diseñó una estrategia de acción por niveles, que contemplaba la atención grupal y la individual, en la cual los casos leves y moderados eran atendidos oportunamente por personal no profesional y los casos graves eran enviados a los profesionales. La atención individual o grupal se completaba con un programa de participación comunitaria que promovía y fomentaba la autoresponsabilidad y autosuficiencia.

Los efectos de un desastre pueden

causar daños tanto sicológicos como físicos. Muchas de las personas que viven la

tragedia de un terremoto reportan síntomas de depresión, ansiedad e insomnio. A

través de terapia individual y de grupo, los sobrevivientes aprenden técnicas de

expresión verbal para combatir la negatividad acumulada y restablecer sus

vidas.

Para poner en marcha este programa fue necesario capacitar personal profesional y no profesional en el manejo de un instrumento para identificar problemas emocionales y en técnicas sencillas de intervención psicológica. Todo el personal fue altamente motivado para evitar crisis en ellos mismos y estimular el trabajo.

El desarrollo del programa estuvo precedido por una campaña masiva de información y orientación comunitaria, sobre los sitios de atención y la importancia del manejo adecuado del duelo como sentimiento personal, familiar y comunitario.

Se identificaron los siguientes grupos de riesgos: 1) personas con familiares desaparecidos; 2) niños y ancianos extraviados en los albergues; 3) personas y familias damnificadas; 4) heridos hospitalizados y sus familiares; y 5) personas y familias que habían perdido familiares en la tragedia.

Como sitio de trabajo se escogieron los espacios comunitarios, los centros de seguridad social del IMSS, habilitados como albergues, los hogares, las fábricas (a través de las brigadas de seguridad en el trabajo), las unidades de medicina familiar, los hospitales generales de zona, y los servicios especializados de psiquiatría.

Durante las tres primeras semanas con posterioridad al desastre, se capacitaron cerca de 1.000 promotores de salud mental (profesionales y no profesionales) y más de 100 supervisores.

El instrumento de detección de problemas emocionales se estructuró en tres cuerpos: la Sección A exploraba aspectos generales de la salud y desajuste emocional; la Sección B, resumía el inventario de depresión de Beck (38), y la Sección C incluía la escala de Brown (39) para eventos de la vida que exploraba las pérdidas sufridas en las áreas básicas: personal, económica, familiar y social.

En la figura 11, se clasifica en tres grupos la población de estudio para facilitar la identificación y manejo de los casos: personas sanas o con crisis leves y compensadas (calificación de 0-12); personas con crisis moderadamente descompensadas (calificación de 13-25), y personas que sufrían crisis con grave descompensación (calificación de 26 y más).

Figura 11. Intervención en crisis,

clasificación y manejo de pacientes, México, D.F., 1985

Finalmente se seleccionó una muestra proporcional de los grupos de riesgo de 3.964 personas (cuadro 18).

Cuadro 18. Estudio de consecuencias psicológicas y de intervención. Selección de población según sitio, México, D.F., 1985

|

Población | ||

|

SITIOS |

No. |

% |

|

Alberques |

436 |

11,0 |

|

Unidades médicas |

396 |

10,0 |

|

Unidades administrativas |

912 |

23,0 |

|

Fábricas |

1.864 |

47,0 |

|

Servicios y Comercios |

277 |

7,0 |

|

Otros |

79 |

2,0 |

|

TOTAL |

3.964 |

100,0 |

Fuente: Referencia (37).

Resultados. En el cuadro 19 se observan algunas características sociodemográficas de la población de estudio, y en el cuadro 20 la distribución porcentual de los tipos de crisis identificadas según sexo. Nótese que las mujeres hicieron crisis moderadas y graves con más frecuencia que los hombres (dos veces más). Las crisis con descompensación grave estuvieron caracterizadas por: insomnio (17%); somatización (13%), depresión/ansiedad (6%); y por problemas de inadecuación social (3%). En general, la población estudiada desarrolló ansiedad/ depresión (41%); insomnio (40%); somatizaciones (39%); inadecuación social (26%) e ideación autodestructiva (13%), como consecuencia del impacto sísmico y sus efectos devastadores (cuadro 21).

Los desastres afectan

desproporcionadamente a las mujeres y los niños. Las estadísticas indicaron que

en este desastre, las mujeres fueron más vulnerables que los hombres a sufrir

fuertes depresiones y ansiedad.

Cuadro 19. Algunas características sociodemagráficas de la población en estudio, México, D.F., 1985

|

VARIABLE |

CLASE |

PORCENTAJE (N=3.964) |

|

Sexo |

Femenino |

44 |

|

Masculino |

56 | |

|

0 - 20 |

10,0 | |

|

Grupos de edades |

20 - 24 |

19,0 |

|

25 - 29 |

21,0 | |

|

30 - 34 |

16 0 | |

|

35 - 39 |

13 0 | |

|

40 - 44 |

9,0 | |

|

45 - 49 |

6,0 | |

|

50 - 54 |

5,0 | |

|

55 y más |

1,0 | |

|

Estado civil |

Casado |

58,0 |

|

Soltero |

31,0 | |

|

Viudo |

2 0 | |

|

Divorciado o separado |

4 0 | |

|

Unión libre |

5,0 | |

|

Escolaridad |

Sin educación oficial |

8,0 |

|

Primaria incompleta |

1,0 | |

|

Primaria completa |

25 0 | |

|

Secundaria o equivalente |

31 0 | |

|

Preparatoria o equivalente |

17,0 | |

|

Profesional |

18,0 | |

|

Ocupación |

Profesionistas y maestros |

9,0 |

|

Empleado |

47,0 | |

|

Obrero no calificado |

19,0 | |

|

Obrero calificado |

13,0 | |

|

Ama de casa |

5,0 | |

|

Estudiante |

4,0 | |

|

Otros |

3,0 |

Fuente: Referencia (37).

Cuadro 20. Distribución porcentual de los tipos de crisis según sexo México, D.F., 1985

|

PORCENTAJES | |||

|

Tipos de crisis |

Mujeres |

Hombres |

Total |

|

Leves y compensadas |

26,0 |

47,0 |

73,0 |

|

Descompensación moderada |

10,0 |

6,0 |

16,0 |

|

Descompensación severa |

8,0 |

3,0 |

11,0 |

Fuente: Referencia (37).

Cuadro 21. Porcentajesª categorías

sintomatológicas, utilizando la Sección A del instrumento

de

investigación, México, D.F., 1985

|

SINTOMATOLOGIA | |||||

|

Somatización |

Inadecuación social |

Insomnio |

Depresión/Ansiedad |

Auto-destrucción | |

|

CRISIS |

% |

% |

% |

% |

% |

|

S/Sintomatología |

61,0 |

74,0 |

60,0 |

59,0 |

87,0 |

|

Leve |

19,0 |

17,0 |

16,0 |

26,0 |

7,0 |

|

Moderada |

7,0 |

6,0 |

7,0 |

9,0 |

5,0 |

|

Grave |

13,0 |

3,0 |

17,0 |

6,0 |

1,0 |

aN=3.964

Fuente: Referencia

(37).

La depresión fue más frecuente en las mujeres que en los hombres, en especial en sus formas leve y moderada. La ausencia de manifestaciones depresivas predominó marcadamente en los hombres (cuadro 22).

En el cuadro 23 se muestra el número de pérdidas sufridas con respecto a cuatro áreas especificas. El área social fue la más afectada (35%); seguida por la económica (26%); la familiar (23%) y la personal (20%).

Cuadro 22. Porcentajesª de la intensidad de la depresión por sexo utilizando la Sección B del instrumento de investigación, México, D.F., 1985

|

Intensidad |

Mujeres |

Hombres |

Total |

|

% |

% |

% | |

|

No deprimido |

25,0 |

45,0 |

70,0 |

|

Deprimido: | |||

|

Leve |

12,0 |

8,0 |

20,0 |

|

Moderado |

6,0 |

3,0 |

9,0 |

|

Grave |

0,5 |

0,5 |

1,0 |

aN=3 964

Fuente: Referencia

(37).

Cuadro 23 Frecuencia y porcentajeª pérdidas presentes, según áreas investigadas (Sección A), México, D.F., 1985

|

TIPO DE EVENTOS | ||||

|

No. de pérdidas o eventos |

Area personal |

Area económica |

Area familiar |

Area social |

|

(%) |

(%) |

(%) |

(%) | |

|

S/pérdidas |

80,0 |

74,0 |

77,0 |

65,0 |

|

1 |

16,0 |

15,0 |

10,0 |

19,0 |

|

2 |

3,0 |

7,0 |

6,0 |

10,0 |

|

3 - 4 |

1,0 |

3,0 |

5,0 |

5,0 |

|

5 o más |

- |

1,0 |

2,0 |

1,0 |

aN=3 964

Fuente: Referencia

(37).

|

|