En América Latina y el Caribe, la respuesta a los desastres, tanto por las naciones afectadas como por parte de la comunidad internacional, mejoró progresivamente a lo largo de los últimos 30 años. Con la evolución de los organismos nacionales para la gestión de desastres, la respuesta de las instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales está hoy mejor coordinada y se basa en planes preparados con anticipación y puestos a prueba.

Después de un desastre, todos los recursos del país afectado se movilizan. Lo ideal sería que se encontraran bajo la responsabilidad y la dirección de una sola autoridad nacional en el Comité Nacional de Emergencias, en cumplimiento de una legislación para emergencias previamente promulgada. Este Comité debería depender del programa nacional del sector salud para la gestión de desastres y asumir la coordinación de todas las respuestas a los desastres desde el Centro de Operaciones de Emergencia designado al efecto. El Comité Nacional de Emergencias deberá estar presidido por el Presidente del país o por su representante. Si un desastre llega a afectar a las condiciones de salud de la población, el coordinador del sector salud para la gestión de desastres servirá como nexo entre las autoridades generales para la gestión en caso de desastres y el sector salud. El ministro de salud o su representante es el representante sanitario oficial en el Comité Nacional de Emergencias.

Los miembros del Comité Nacional de Emergencias varían en función de la naturaleza del desastre. Por ejemplo, durante una emergencia compleja, la composición será distinta de la constituida por una epidemia de cólera. La Figura 5.1 muestra una posible organización del comité. La organización reflejará la estructura administrativa, social y política de cada país. La responsabilidad última sobre equipamientos tales como vehículos pesados y telecomunicaciones, la autoridad para pedir o aceptar ayuda exterior y la autorización para hacer los comunicados de prensa sobre temas de salud quedan, probablemente, fuera del ámbito del sector salud.

FIGURA 5.1. Miembros de un Comité Nacional de Emergencias.

|

Coordinador nacional de desastres | ||||||

|

Director de comunicaciones (Relaciones públicas, información a la población, comunicaciones por radio) |

Director de evaluación de daños y necesidades |

Director de salud y bienestar social |

Jefe de operaciones (p.ej., transporte) |

Director de seguridad |

Director político (representantes de los poderes ejecutivo o legislativo) |

Otros |

Nota: Estos miembros suelen permanecer de forma continua en el Centro de Operaciones de Emergencia durante la fase de respuesta al desastre. La designación de los miembros depende de los peligros evaluados. Otras autoridades podrán ser invitadas a sesiones especiales.

En apoyo de esta estructura nacional, el sistema de las Naciones Unidas ha establecido en cada país un equipo de gestión en caso de desastre. Este equipo está dirigido por el Representante Residente de la ONU y formado por los jefes de los organismos de la ONU existentes en el país y, en algunos casos, por miembros de organizaciones bilaterales y organizaciones no gubernamentales importantes. El Capítulo 13 trata del papel que desempeñan los organismos internacionales en la ayuda humanitaria.

En caso de desastre, la función más importante del coordinador del sector salud para la gestión de desastres consiste en asesorar o ejecutar en nombre de la autoridad competente en el sector salud (es decir, el ministro de salud), la coordinación operativa y la movilización de todos los recursos sanitarios posibles para salvar vidas y limitar las pérdidas materiales del sector.

Para apoyar estas actividades, se convoca al Comité Sanitario de Emergencias, del que forman parte representantes del ministerio de salud, de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, de las principales organizaciones de voluntarios acreditadas y de otros ministerios de los que dependan programas de socorro sanitario. En contraste con el comité permanente de asesoramiento para preparativos en caso de desastre, que está compuesto por muchos miembros, el tamaño del Comité Sanitario de Emergencias debe ser limitado. En varios desastres, en el pasado, se impidió que se tomaran decisiones rápidas y eficaces cuando demasiadas personas asistieron a las reuniones.

El Comité Sanitario de Emergencias debe tener un portavoz oficial que distribuya la información y comunique las decisiones (véase el Capítulo 3).

La Figura 5.2 ilustra las áreas funcionales que el coordinador del sector salud para la gestión de desastres y el Comité Sanitario de Emergencias deben tomar en consideración al organizar las operaciones humanitarias. Varias actividades, como los transportes, la administración de los suministros y la coordinación de los voluntarios, deben integrarse en las áreas correspondientes del Comité Nacional de Emergencias (Figura 5.1). Por ejemplo, la unidad de transporte sanitario trabajará en estrecha coordinación y bajo la dirección de la sección de transporte del Comité Nacional de Emergencias.

FIGURA 5.2. Coordinación de las

actividades sanitarias de emergencia.

Si no se llegó a crear un programa nacional del sector salud para la gestión de desastres, deberá designarse un funcionario de salud pública de alto nivel en la fase inmediatamente posterior al desastre para que represente al sector salud en el Comité Nacional de Emergencias. La misión de este representante, con el apoyo del Comité Sanitario de Emergencias, consistirá en dirigir las actividades de socorro del sector y establecer sus prioridades, aprobar los comunicados de prensa, autorizar las peticiones de cooperación externa y aceptar o rechazar la oferta de ayuda en nombre del ministro de salud.

El principal problema administrativo de muchas operaciones de socorro es la cantidad de informes contradictorios y a menudo exagerados que se reciben sobre la magnitud y los efectos del desastre. Es necesario disponer de información fidedigna para poder cubrir los siguientes tres objetivos principales: definir la población afectada; identificar y prever las necesidades no cubiertas de dicha población, evaluando la magnitud del daño y los recursos materiales y humanos locales existentes, e identificar los riesgos potenciales secundarios para la salud. El coordinador del sector salud para la gestión de desastres requerirá también información para mantener al corriente a la comunidad de ayuda internacional de los cambios en las condiciones, de forma que su respuesta pueda ser adecuada; proporcionar información verificada a los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como evitar que se diseminen informes no comprobados acerca de brotes de enfermedades, que pueden provocar respuestas inapropiadas, y mantener informada con exactitud a la población local en lo que se refiere a los servicios disponibles, para evitar o contrarrestar los rumores.

En general, es más importante que la información sea oportuna que el que esta sea completa y exacta, ya que durante la fase de emergencia, las decisiones han de tomarse lo antes posible y con los datos disponibles. En las primeras horas después del impacto de un desastre, las autoridades han de tener una idea general acerca de su magnitud global, con el fin de poder tomar las primeras decisiones en relación con la población afectada. Posteriormente, los datos se irán adaptando de forma progresiva a escalas menores hasta culminar, si es posible, en llenar las necesidades individuales.

Necesidades informativas

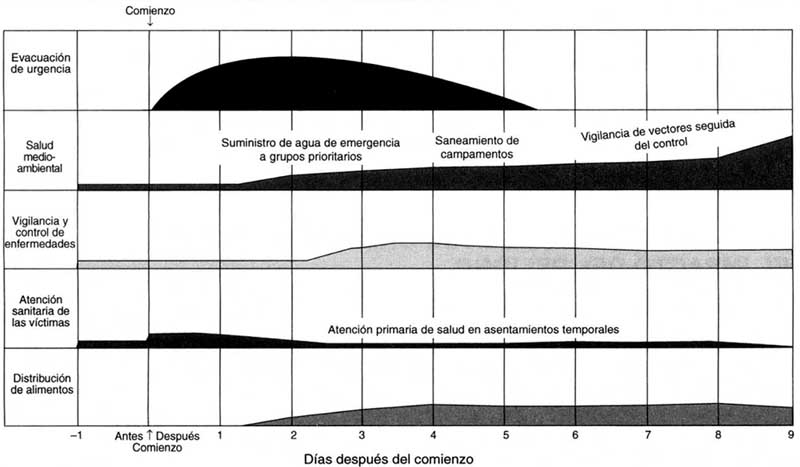

Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran los posibles cambios en las necesidades y prioridades que pueden producirse en los distintos períodos después de los terremotos e inundaciones. Las principales necesidades informativas para el socorro de emergencia tras los distintos tipos de desastres son: 1) el área geográfica afectada, con un cálculo del tamaño de la población y su distribución en la zona; 2) las condiciones de los sistemas de transporte (ferrocarril, carreteras, aéreo) y de comunicación; 3) la disponibilidad de agua potable, depósitos de alimentos, servicios de salud y refugios; 4) el número de víctimas; 5) los daños sufridos en los hospitales y otros servicios de salud en el área afectada, su capacidad para proporcionar servicio y sus necesidades específicas de fármacos, equipamiento y personal; 6) la localización y el número de personas que se desplazaron de sus hogares (por ejemplo, en áreas urbanas, en los caminos o en terrenos altos) y 7) un cálculo del número de muertos y desaparecidos. Durante la etapa en la que la mayor preocupación consiste en proporcionar servicios esenciales a los sobrevivientes, el último punto es de menor prioridad.

FIGURA 5.3. Variación de las

necesidades y prioridades después de un terremoto.

FIGURA 5.4. Cambios de las

necesidades y prioridades después de inundaciones/marejadas.

En los primeros días después de un desastre, la provisión de ayuda humanitaria inmediata y la recolección de información han de llevarse a cabo de manera simultánea. Una vez cubiertas las necesidades urgentes, podrá iniciarse la recolección de información sobre aspectos concretos para definir las prioridades posteriores.

Información básica

La recolección e interpretación de la información se simplificarán si, como parte de un plan anterior al desastre, se dispone de información básica en un formato sencillo y accesible (mostrada, si es posible, sobre mapas). Esta información debe contener el tamaño y la distribución de la población de la zona; sus vías principales de comunicación y su topografía; la distribución de los servicios de salud, señalando los más vulnerables a los desastres naturales según mostró el análisis de vulnerabilidad previo; la localización de reservas de alimentos, medicinas y suministros sanitarios en depósitos gubernamentales, almacenes comerciales y pertenecientes a las principales agencias internacionales y de voluntarios; las personas clave y las organizaciones que participan activamente en el socorro humanitario, y la localización de las áreas potenciales de evacuación.

Los sistemas de información geográfica (SIG) computarizados son una herramienta muy prometedora para conservar y mostrar estos datos. Sin embargo, su mantenimiento exige un compromiso importante y continuo de recursos humanos y resulta difícil justificar su uso exclusivamente para responder en caso de desastres. Como se señaló anteriormente, estos sistemas se emplean sobre todo para el diseño de los procesos de planificación y desarrollo de los países. Cuando se dispone de SIG, estos deben contener toda la información fundamental para facilitar las decisiones de las autoridades en las fases posteriores al desastre.

La información puede obtenerse de cinco formas principales: observación aérea (aviones, helicópteros, satélites), informes directos de la comunidad y de los trabajadores de ayuda humanitaria, informes de los medios de comunicación, sistemas formales de notificación y encuestas.

Observación aérea

Los vuelos a baja altura pueden proporcionar con rapidez información sobre la extensión geográfica del desastre y los daños graves sufridos por puentes, carreteras y otras vías de comunicación. Sin embargo, esta información resulta poco útil para establecer la capacidad operativa de las instalaciones y los daños sufridos en las instalaciones subterráneas. Los helicópteros son más flexibles y los trabajadores de salud deben intentar utilizarlos lo antes posible para la evaluación de las necesidades.

En la actualidad, las imágenes obtenidas por satélite están sustituyendo con rapidez a las adquiridas por la observación aérea. Aunque son de gran valor para establecer la magnitud de los daños físicos, por el momento resultan poco útiles para determinar las necesidades de atención médica urgente.

Informes de la comunidad y de los trabajadores de ayuda humanitaria

Los informes que se reciben de los líderes comunitarios o de los administradores o autoridades locales pueden ser incompletos, ya que frecuentemente no incluyen información sobre las comunidades aisladas más gravemente afectadas. El informador puede tener pocos datos exactos que comunicar y quizá exagere la importancia o la urgencia de algunas necesidades. Si hay sospecha, el comité de evaluación sanitaria no deberá aceptar solicitudes de ayuda a gran escala sin antes investigar porqué se afirma que existe una necesidad determinada. También se debe instruir a los equipos de ayuda humanitaria sobre la forma de proporcionar información básica sobre las necesidades sanitarias existentes y la capacidad con que la comunidad cuenta para afrontarlas.

Informes de los medios de comunicación

Los medios de comunicación nacionales e internacionales informan con rapidez sobre la magnitud de los daños y las necesidades de salud. No obstante, la rapidez de su cobertura deja atrás a sus capacidades técnicas y a su exactitud y minuciosidad. Sin embargo, el número de decisiones tomadas a partir de estos informes es cada vez mayor, pues constituyen una fuente valiosa de información para las autoridades de salud en la planificación y orientación de su evaluación de las condiciones.

Informes regulares de las instalaciones existentes

En los casos en que la comunicación puede restablecerse con rapidez, conviene solicitar información sobre las necesidades inmediatas de atención médica, agua, alimentos, y servicios de saneamiento directamente a los centros administrativos, los hospitales públicos y privados y otros organismos técnicos. Como se indica en el Capítulo 7 sobre la vigilancia de las enfermedades, las técnicas epidemiológicas son especialmente útiles para reunir y evaluar esta información.

Por ejemplo, cuando se prevé un gran número de víctimas, debe iniciarse la recepción de informes diarios de los principales centros de salud lo antes posible después del desastre, a fin de evaluar la capacidad de dichos centros para afrontar la sobrecarga y sus necesidades de apoyo. Todos los componentes de cada organismo (ministerio de salud, seguridad social, Fuerzas Armadas, organizaciones no gubernamentales y sector privado) deben usar el mismo formulario uniforme de notificación. La información recogida debe comprender el número de víctimas que acuden cada día a solicitar tratamiento, otros pacientes, hospitalizaciones, camas vacantes y defunciones. Siempre que sea posible, la asistencia a los enfermos y los ingresos hospitalarios se notificarán según grupos de edad y categorías diagnósticas.

También debe solicitarse información acerca del material imprescindible del que existen cantidades limitadas, como el yeso para férulas o las placas radiográficas, y los problemas específicos de alimentación, agua y electricidad.

Encuestas

Solo la realización sistemática de encuestas permite obtener información objetiva y cuantificada sobre ciertas necesidades de salud. Si las fuentes de información existentes son insuficientes o inexactas, será preciso llevar a cabo las encuestas adecuadas lo antes posible. Después de un desastre grave, pueden organizarse encuestas en cada una de las tres etapas siguientes:

Etapa 1

En las primeras 24 a 48 horas después del impacto, se llevará a cabo una evaluación rápida inicial de los daños en general mediante helicópteros o imágenes procedentes de satélites. Esta evaluación permitirá definir, a grandes rasgos, la zona afectada y examinar todas las áreas potencialmente dañadas. Debe hacerse una evaluación rápida del estado físico de las instalaciones de salud, transporte y comunicaciones, así como de la condición de las actividades de socorro, adquiriendo la información a través de uno de los métodos indicados arriba. Con ello bastará para determinar las diferentes clases de problemas existentes y se establecerá la base sobre la que movilizar las intervenciones específicas de socorro y diseñar otras encuestas más formales. La encuesta inicial suele llevarse a cabo con ayuda del ejército y la participación de expertos internacionales (p. ej., OPS/OMS y los equipos de evaluación y coordinación en caso de desastres de las Naciones Unidas).

El conocimiento del área a inspeccionar es de importancia fundamental. La participación de los profesionales de la salud en la encuesta es útil, pero no esencial, ya que los datos obtenidos no son muy técnicos y pueden ser recogidos por otras personas.

En general, suele producirse un conflicto entre la necesidad de evaluar el problema global y la urgencia de proporcionar ayuda humanitaria inmediata. Para resolverlo, el personal de vigilancia debe abstenerse, siempre que sea posible, de administrar cuidados médicos, para lo que deben remitirse a la zona afectada profesionales de salud.

Etapa 2

Durante la segunda fase de la evaluación, que puede durar desde varias horas hasta varios días después del impacto, debe hacerse una encuesta de salud multidisciplinaria y detallada, intentando incluir en ella todas las zonas afectadas.

Durante los primeros días, la inspección de las áreas más alejadas debe incluir un recuento del número de víctimas y muertes. La encuesta de las necesidades de salud debe formar parte del plan de asistencia de emergencia, para que el equipo que la realiza pueda solicitar el apoyo inmediato de equipos médicos. Es preciso recoger información sobre 1) el número total de víctimas; 2) el número de víctimas que precisan evacuación y sus principales categorías diagnósticas; 3) el número de los que precisan tratamiento local; 4) la disponibilidad de suministros y personal de salud esencial; 5) la probable necesidad posterior de asistencia de los que reciben tratamiento de urgencia, y 6) la necesidad de enviar suministros o hacer reparaciones temporales en las instalaciones de salud locales.

Esta encuesta más detallada intentará asimismo evaluar el impacto inmediato del desastre en la calidad y disponibilidad del agua potable, con el fin de valorar de qué forma los daños sufridos por los sistemas de abastecimiento de agua y otros servicios de saneamiento pueden incrementar de manera inmediata los peligros para la salud (p. ej., transmisión de enfermedades), en comparación con las condiciones previas al desastre. No se pretenderá evaluar su calidad absoluta. También es preciso determinar las necesidades de alimento, alojamiento y ropa de abrigo.

Al contrario que la encuesta rápida inicial, es de la mayor importancia que esta segunda encuesta sea llevada a cabo por los profesionales de salud más cualificados de que pueda disponerse, ya que las grandes operaciones humanitarias se basarán en sus resultados. Al menos uno de los miembros del equipo debe ser elegido por su conocimiento de las condiciones locales. Puesto que tanto la competencia técnica como la experiencia en otros desastres resultan ventajosas, puede ser necesario acudir a expertos regionales o internacionales, si no se dispone de ellos en el país. Las naciones vecinas podrían considerar, antes de que suceda un desastre, las ventajas de compartir estos recursos, siguiendo los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo.

Debe darse la máxima prioridad al transporte de los equipos de inspección, ya que otras actividades de socorro competirán también por ese transporte. Específicamente, debe buscarse un sitio en todos los transportes de socorro para trasladar a los equipos que no dispongan de medios de transporte propios. A estos efectos, los helicópteros resultan particularmente útiles y flexibles.

Etapa 3

En la tercer etapa de la evaluación, deberán hacerse encuestas sobre problemas específicos. Los daños sufridos en los centros de salud e instalaciones relacionadas deberán ser inspeccionados por técnicos e ingenieros competentes. Estas encuestas proporcionarán la base para calcular los costos de reconstrucción. Si no se dispone con rapidez de tales cálculos, los escasos fondos de ayuda internacional no podrán dirigirse hacia las áreas prioritarias del sector salud. Por último, mediante estas encuestas se inicia el sistema de vigilancia sostenida que se requiere para orientar racionalmente las actividades de asistencia del sector salud.

Con demasiada frecuencia, los administradores de la gestión de desastres confunden la evaluación de las necesidades humanitarias de urgencia con la evaluación de las necesidades de rehabilitación y reconstrucción. Las agencias humanitarias y los donantes esperan recibir datos inmediatos sobre las necesidades urgentes, y no cálculos sobre el impacto económico a largo plazo de los daños ni sobre el costo de la posterior recuperación de los niveles previos de desarrollo. Estos datos deben obtenerse también, pero en una fase posterior.

|

|