Horacio Alejandro Chamizo García

Consultor

Figure

La conferencia de las Naciones Unidades efectuada en Río de Janeiro en el año 1992, tuvo como uno de sus resultados más importantes el Programa 21, donde se establecen criterios que deberían cumplir los países con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible y la preservación de la humanidad. La reducción de los desastres y sus impactos negativos sobre el ambiente y la salud adquiere notable importancia para lograr procesos de satisfacción de necesidades sostenibles en el tiempo. En este sentido la participación social se está concibiendo como un elemento fundamental de la gestión del riesgo y la reducción de los desastres.

Desde finales de la década de los sesenta, y sobre todo a partir de la reunión de Estocolmo en 1972 el ser humano ocupa un posición central dentro del concepto de desarrollo. Se plantea entonces la necesidad de lograr altos niveles de coherencia ecológica en el proceso de satisfacción de sus necesidades, lo que significa rescatar los valores y normas sociales más positivos que regulen las relaciones con el ambiente y los recursos de cada comunidad. El saber popular y la cultura de cada comunidad, ocupa desde hace varias décadas, un lugar trascendente dentro del concepto de ecodesarrollo, y en el de desarrollo sostenible.

La dimensión cultural y psicosocial de los problemas ambientales globales y locales, ha cobrado cada vez mayor trascendencia cuando se trata de aportar soluciones, aquí radica el carácter decisivo de la participación de la población con igualdad de derechos en la gestión de sus propias necesidades. En este sentido se demanda incrementar el nivel de conocimientos sobre los procesos ambientales para lograr intervenciones eficientes. La identificación y divulgación de las lecciones y experiencias exitosas sobre las relaciones sociedad-naturaleza deben contribuir a la contrastación con la manera de pensar que tiene la sociedad sobre el ambiente y los desastres, y a la transformación cultural positiva de la población y el territorio donde se inserta y al cual pertenece.

El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas para 1990-1999, dedicó su campaña mundial del año 1998 a la comunicación social en el marco de la prevención de desastres y la gestión del riesgo, con el objetivo de promover la discusión y la ejecución de acciones sobre este tema (DIRDN, 1999). La vulnerabilidad ante las amenazas naturales y antrópicas tiene una explicación socioeconómica y su reducción en el sentido de la prevención y mitigación de daños, depende en gran medida de la transformación positiva de la conciencia ambiental.

La adecuada labor de gestión preventiva, y para la mitigación de daños en situaciones de desastres, depende básicamente del nivel de conciencia ambiental de los ciudadanos. La sistematización de las experiencias sociales, para conocer sus aportes positivos y actuar sobre los negativos y las carencias de conocimiento, resulta fundamental. La notable amplitud y complejidad que entraña la explicación de la vulnerabilidad ante las amenazas naturales y antrópicas se fundamenta también en el esfuerzo por identificar, sistematizar y difundir las lecciones aprendidas sobre eventos desastrosos, con el propósito de prevenir y mitigar los daños en el futuro.

Se ha reconocido el papel de la organización de la sociedad en la mitigación de los daños producidos por los huracanes Mitch y Georges, antes, durante, y posteriormente a la incursión de estos eventos meteorológicos. La provisión de la atención médica y psicológica, el manejo de los suministros, la vigilancia y control de enfermedades, la información pública, y la necesidad de garantizar alimentación agua potable e información fiable y oportuna; se consideraron como aspectos que evidenciaron deficiencias en la organización social de los países afectados (OPS/OMS, 1999).

La reunión de evaluación de los preparativos y respuesta a los huracanes Georges y Mitch efectuada en febrero de 1999 (OPS/OMS, 1999) evidenció que aún se necesita trabajar para reducir la vulnerabilidad de la sociedad, pero también es posible disminuir la probabilidad y la magnitud con que se manifiestan las amenazas naturales y tecnológicas. Respecto al impacto en el medio ambiente, en la reunión de expertos se debatió que la frecuencia y la magnitud de los desastres están vinculados a la degradación ambiental provocada entre otros factores por la falta y escasa eficiencia del ordenamiento territorial, la deforestación, y los sistemas actuales de producción y consumo.

Sin embargo es necesario analizar otras dimensiones de la vulnerabilidad ante las amenazas de cualquier tipo. La discusión sobre las consecuencias del huracán Mitch en El Salvador comienza por caracterizar el contexto ambiental (físico y psicosocial) del país, y visualiza los efectos observados estrechamente ligados a una sociedad vulnerable desde múltiples ángulos (Gobierno de El Salvador, 1999). Comenzando desde el punto de vista político, debido a la excesiva centralización, en el nivel local existen escasas posibilidades de respuesta debido a la falta de competencias para la toma de decisiones y la disponibilidad de recursos. Desde el punto de vista ecológico se manifiesta una amplia gama de conflictos relacionados con la poca coherencia entre la capacidad funcional del ambiente y las exigencias que plantea la actividad económica y social, denotando serios problemas de gestión ambiental y específicamente de conciencia ambiental, de legislación, e información de la población y sus instituciones y organizaciones.

Los sistemas ambientales son susceptibles de ser gestionados para lograr procesos de satisfacción de necesidades más eficientes y sostenibles en el tiempo. El término sistema implica la necesidad de coordinar acciones entre los sectores de la sociedad y las organizaciones implicadas en la reducción de desastres. Es por esto que los planes para reducir desastres no deben tener un carácter únicamente sectorial, mucho menos cuando el propósito es prevenir o mitigar los impactos en la salud de la población. A pesar de que este concepto se aplica actualmente con relativa claridad, se necesita en primer lugar continuar desarrollando la educación de las autoridades y la sociedad en general de manera permanente.

El análisis de las lecciones aprendidas debe propiciar la identificación de vacíos relativos de conocimiento sobre la gestión del riesgo y la reducción de desastres a todos los niveles, desde el central hasta el local. La reflexión en este sentido puede ofrecer elementos para enfatizar los esfuerzos hacia una dirección u otra para la disminución de la vulnerabilidad ante las amenazas.

El trabajo que se presenta considera los aspectos más relevantes de una investigación reciente cuyo propósito principal fue el de recopilar, analizar y sistematizar el conocimiento en la gestión de las relaciones ambiente-salud desarrollado a partir de las experiencias del huracán Mitch en Centroamérica, y aportar recomendaciones que contribuyan a fundamentar y divulgar acciones para la prevención y mitigación de los desastres en la región.

El estudio se fundamentó en el análisis de las lecciones aprendidas por parte de las organizaciones ocupadas de realizar intervenciones a diferentes niveles para la reducción de los desastres. A continuación se detallan los argumentos metodológicos utilizados.

A continuación se presentan y discuten los conceptos básicos de la investigación, así como las categorías que sirven como fundamento del análisis y sistematización de las lecciones aprendidas sobre la incursión y consecuencias del huracán Mitch en Centroamérica. La metodología utilizada se considera apropiada para la investigación de la categoría vulnerabilidad a partir de las lecciones aprendidas por la sociedad.

El análisis de las lecciones aportadas por Mitch puede ser enfocado a partir del concepto de riesgo ambiental, para producir un análisis sistemático de sus diferentes elementos explicativos: desastre, vulnerabilidad, y amenaza.

La amenaza se refiere a un peligro latente originado por un evento natural, social o tecnológico que dada su condición inestable puede activarse en cualquier momento afectando a la comunidad. Desde el punto de vista frecuentista el peligro se manifiesta con cierta probabilidad. Se ha entendido la amenaza natural o antrópica como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un período o espacio de tiempo limitado (A. Rodríguez, 1999).

El riesgo, desde una óptica ambiental, se considera como la probabilidad que tiene una comunidad, región o país (o cualquier territorio) de sufrir un desastre debido a la existencia y manifestación de un evento natural o antrópico.

Las probabilidades que tiene un territorio de sufrir un desastre no dependen exclusivamente de la existencia de una amenaza, sino de otros aspectos ambientales físicos construidos y de carácter psicosocial que determinan su vulnerabilidad ante el peligro. De manera que la valoración del riesgo ambiental significa un análisis conjunto de las amenazas a la que se encuentra sometido un territorio y la vulnerabilidad que caracteriza a su población (UNDRO, 1979) (K. Smith, 1992). Bajo este criterio las posibilidades de acción ante desastres como el producido por Mitch, la limitaremos a la intervención para reducir la vulnerabilidad, antes, durante, e inmediatamente después de ocurrido el evento.

La vulnerabilidad de la población ante los desastres es una categoría socioambiental, y puede ser analizada desde diferentes puntos de vista: organización social, educación, física, ambiental o ecológica, tecnológica, ideológica o cultural.

La vulnerabilidad organizativa se entiende como la falta de organización social para enfrentar los desastres. La organización social para los desastres se define como la articulación entre los diferentes organizaciones e instituciones privadas o estatales que intervienen ejecutando acciones para minimizar los impactos en el ambiente y la salud. Las acciones se ejecutan en diferentes escenarios que puede ser el local, el regional y el nacional, y en distintos momentos: antes de que se manifieste la amenaza, y posterior a ella durante la respuesta y la rehabilitación. Las acciones coordinadas intersectorialmente expresan la respuesta social ante las amenazas y son uno de los componentes más importantes del concepto de vulnerabilidad.

Como parte de la categoría organizativa de la sociedad ante los desastres se han reconocido los siguientes elementos o grupos de tareas: atención médica y psicológica, vigilancia y control epidemiológico, manejo de suministros de agua, alimentos y otros productos básicos, provisión de saneamiento básico, manejo de la evacuación de la población, manejo de la información, la evaluación de los daños, y la reconstrucción o rehabilitación de las condiciones de vida. Estos han sido mencionados como los más relevantes e influyentes en la situación de vulnerabilidad de la población ante la incursión de los huracanes Mitch y Georges (OPS/OMS, 1999). En este sentido interesa conocer las experiencias desarrolladas en Centroamérica a partir de Mitch, referentes a cada uno de estos elementos o grupos de tareas, y responder a la pregunta: ¿cómo organizar y desarrollar de la manera más efectiva los suministros, servicios básicos, y la información para prevenir y mitigar los desastres?

Una dirección importante dentro de la dimensión organizativa de la vulnerabilidad, son los aspectos políticos, los que están relacionados con el exceso de centralización de recursos que dificulta el acceso a estos por parte de los niveles regional y local dentro de cada país. La dificultad para acceder a los recursos, y la falta de competencias para la toma de decisiones a nivel local hace más vulnerable a la población porque dificulta la actividad preventiva y las acciones para mitigar los posibles daños. Se necesita despejar las interrogantes: ¿se está desarrollando un proceso de descentralización y desconcentración socioeconómica del Estado?, ¿a qué nivel se encuentra descentralizada la sociedad y la economía?, y de existir un proceso de descentralización ¿qué características tiene?, ¿la reducción de desastres se ha entendido como un proceso de participación social?

Los aspectos mencionados implican una labor previa a la situación de desastres, e integran las actividades propias de la gestión de riesgos ambientales. En este sentido se necesita conocer además la existencia de políticas nacionales y locales para la prevención y mitigación, los planes correspondientes para la implementación de esas políticas, así como el control del desempeño de las organizaciones para su cumplimiento. Estos aspectos se manifiestan a través de la educación de la población, la capacitación y formación del personal a todos los niveles, la formulación y aplicación de leyes o decretos que favorezcan la realización de los grupos de tareas mencionados, y la disposición de recursos materiales necesarios. En este sentido interesa responder a la preguntas: ¿qué políticas se han desarrollado para garantizar los suministros, servicios y la información para la mitigación de los desastres?, y ¿cómo se realiza su implementación a nivel central, regional y local?

La vulnerabilidad educativa se relaciona con la falta de una conciencia ambiental. Esta puede ser entendida como el conjunto de manifestaciones que caracterizan el comportamiento de las personas y de la sociedad en general, y está sustentada en el saber o conocimientos sobre el ambiente y la racionalidad (Trellez Solis, 1995). De manera que para lograr actitudes positivas hacia el ambiente, lo que significa prevenir desastres, no solo basta con lograr una adecuada percepción sobre las amenazas, sino alcanzar una coherencia con la manera de actuar; se trata propiciar un comportamiento racional.

La racionalidad ambiental es una parte del saber ambiental que se construye y concreta en una interrelación permanente entre teoría y practica, se constituye así en un instrumento que transforma el concepto y la teoría a través del proceso mismo de sus aplicaciones. Las personas y la sociedad para lograr un nivel de conciencia que los haga menos vulnerables ante las amenazas ambientales, no solo necesitan conocer el funcionamiento del ambiente, sino necesitan saber cómo modificar su dinámica, gestionarlo. En este sentido se disponen de instrumentos como el ordenamiento territorial, la legislación ambiental y de la salud, la inspección ambiental, y los estudios y evaluaciones del impacto ambiental. La implementación del SUMA expresa racionalidad en la toma de conciencia sobre la necesidad de los suministros durante la respuesta y la rehabilitación.

Respecto a la vulnerabilidad educativa se deben analizar como indicadores de proceso las acciones educativas formales e informales que se realizan a todos los niveles de la sociedad. Como indicadores de impacto de estas acciones se encuentran los aspectos relacionados con la percepción de las amenazas, sobre todo a nivel local y regional, y la racionalidad de las acciones que se llevan a cabo por parte de la sociedad y las personas, para su modificación positiva. En este sentido se pretende responder a las preguntas: ¿cómo se ha transformado el nivel de conciencia ambiental de la sociedad a partir de la experiencia de Mitch?, ¿qué acciones educativas han propiciado esta transformación?

La falta de coherencia ecológica ha sido señalado como uno de los factores que más afecta la sostenibilidad del proceso de desarrollo en América Latina (CEPAL, 1994), y tiene la tendencia a empeorar cada vez más debido a la tenencia privada del suelo y la falta de capacidad y en ocasiones de voluntad política para regular esta problemática. Esta situación determina la vulnerabilidad físico-ambiental ante las amenazas. La falta de coherencia ecológica se manifiesta a partir de la incompatibilidad entre el uso socioeconómico que se da al suelo, los recursos naturales, y al ambiente en general, y su aptitud funcional o capacidad de uso. Ante las amenazas naturales o antrópicas, la falta de coherencia ecológica repercute en el incremento de la magnitud y probabilidad de ocurrencia de la amenaza ambiental, y se manifiesta a través de una cadena de impactos negativos. Se necesita responder a la pregunta: ¿cómo se aplican los instrumentos de gestión ambiental a partir de la experiencia de Mitch?

Se entiende a la salud como una consecuencia del proceso de adaptación social e individual al ambiente. La armonía que se logre entre la actividad socioeconómica y el ambiente tiene un impacto en la salud. Los desastres pueden generar epidemias y aumentar la frecuencia de enfermedades en la población, pero además producen insatisfacciones básicas que afectan su bienestar y su salud. La localización de la infraestructura de atención médica en sitios inapropiados es un ejemplo de falta de coherencia ecológica, la que se expresa en una mayor vulnerabilidad de la población ante las amenazas, y puede afectar la provisión de este servicio básico en condiciones de respuesta y rehabilitación. La mayor producción de enfermedad puede entenderse entonces como un desequilibrio ambiental.

Los instrumentos de gestión ambiental como el ordenamiento territorial y la inspección, así como la legislación ambiental y los estudios de impacto ambiental (EIA), deben propiciar un acercamiento entre la aptitud del ambiente y el uso que hace la sociedad de él. Cualquier deficiencia en la gestión del ambiente hace más vulnerable a la sociedad ante los desastres, a todos los niveles o escalas de análisis.

La dimensión tecnológica de la vulnerabilidad ambiental se relaciona con el nivel de fragilidad de la tecnología que proporciona satisfacción básica a la población. Tiene que ver con la infraestructura y su adecuación a las exigencias ambientales. En este caso se necesita responder a las preguntas: ¿qué cambios tecnológicos han sido introducidos para proteger la infraestructura y garantizar la sostenibilidad de la satisfacción de necesidades básicas de la población?, ¿se ha manifestado un verdadero proceso de transferencia tecnológica hacia el nivel local, que sea coherente con las amenazas que existen en cada comunidad?

La dimensión ideológica y cultural de la vulnerabilidad está relacionada con aquellos valores y normas sociales que determinan una mayor exposición a las amenazas ambientales y por lo tanto hacen más vulnerable a la población. Se trata de la manera de percibir y organizar el entorno que tiene raíces históricas y pertenece a territorios específicos; en este sentido interesa responder: ¿ha cambiado la manera de percibir y organizar el entorno por parte de la población a partir de las experiencias de Mitch?, ¿los cambios producidos han sido en el sentido de prevenir los desastres?

Los valores y normas sociales sobre el entorno se relacionan en gran medida con el nivel de conciencia ambiental de la población. El conocimiento de las particularidades culturales de la población sobre su territorio y sobre las amenazas, es un elemento fundamental y determinante de los mensajes y la forma de realizar la comunicación durante e inmediatamente después de producido el desastre. La vulnerabilidad ante las amenazas está permeada de elementos culturales como el machismo, la violencia intradomiciliaria, la solidaridad comunitaria, entre otros aspectos que regulan las relaciones entre las personas antes, durante, y después de los desastres.

Cada una de las categorías de análisis que se han explicado (ver el cuadro 1) se estructura en la dimensión temporal que define la condición de vulnerabilidad en dos momentos: antes, y durante e inmediatamente después del desastre. Cada una de las categorías de análisis está en estrecha interrelación con el resto, y no se concibe su explicación individualizada de manera exclusiva.

Cuadro 1. Categorías de análisis de la vulnerabilidad

|

Análisis de la vulnerabilidad |

(Lecciones aprendidas) |

|

Categorías de análisis |

Subcategorías |

|

Organización social |

Atención médica y psicológica |

| |

Vigilancia y control epidemiológico |

| |

Manejo de suministros de alimentos y otros satisfactores |

| |

Provisión de agua potable y saneamiento básico |

| |

Evaluación de daños |

| |

Manejo de la información |

| |

Rehabilitación de infraestructuras |

| |

Evacuación de la población |

| |

Disposición de recursos para situaciones de desastres |

| |

Política intersectorial para la mitigación de daños |

| |

Desempeño de la política intersectorial para la mitigación de daños |

|

|

Proceso de descentralización del estado. |

| |

Proceso de descentralización del estado. |

|

Educación |

Educación formal |

| |

Capacitación de las organizaciones de emergencias |

| |

Educación informal: educación ambiental comunitaria |

|

Física-ecológica |

Aplicación de los instrumentos para la gestión del ambiente: |

| |

Ordenamiento territorial, inspección ambiental, EsIA, EIA |

|

Tecnológica |

Transferencia y acceso a tecnología para la prevención y la mitigación de daños |

|

Ideológica y cultural |

Normas y valores sobre el ambiente y la salud |

| |

Mensajes y comunicación |

La categoría educativa o de conciencia ambiental se considera como fundamento del análisis de la vulnerabilidad pues debe garantizar la percepción de los conceptos que definen el resto de los componentes de análisis y determina que se puedan realizar desde el momento previo al desastre.

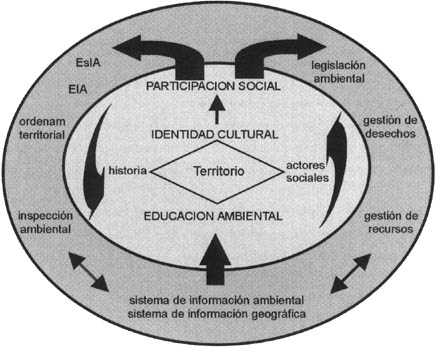

La conciencia ambiental depende de la realización correcta del resto de las acciones de prevención y mitigación que se describen a través de las otras categorías de análisis (ver el gráfico 1) (H. Chamizo, 1999). El conocimiento y las lecciones aprendidas por la sociedad y los individuos sobre los desastres no es únicamente perceptual sino que se manifiesta en el comportamiento que debe ser racional, o coherente con los nuevos conceptos asimilados.

Gráfico 1. Categorías de análisis de

la vulnerabilidad.

Cada categoría de análisis se manifiesta a través de un momento previo al desastre, que describe la prevención y la mitigación de los daños y determina las acciones durante y posteriores al mismo. Por ejemplo, la definición de una política para la gestión de riesgos y su implementación, que significa el monitoreo y la evaluación de su desempeño a todos los niveles (local, regional, y nacional), determina evidentemente la efectividad de las acciones de suministro de servicios y otros satisfactores durante e inmediatamente después del desastre. También la organización de un sistema de inspección ambiental orientado al monitoreo de la contaminación, previo al desastre, facilita las acciones de vigilancia y control durante e inmediatamente después.

De manera que las lecciones aprendidas de los desastres deben expresar un vínculo entre sus diferentes momentos: anterior al desastre, que significa la posibilidad de intervenir en prevención y mitigación; y durante y posterior al desastre, que es el momento de responder y rehabilitar. La falta de ese vínculo o coherencia entre los dos momentos puede significar una disminución de la eficiencia en la manera de actuar ante otras situaciones de amenaza, profundizando el ciclo de los desastres.

La otra dimensión de análisis complementaria a la temporal es la espacial. No se puede dejar de abordar el concepto de región en el análisis de la vulnerabilidad. En este caso no se intenta explicar la región como entidad político-administrativa, concepto clásico de dominio público, sino la región como estructura espacial dotada de cohesión debido a sus relaciones culturales y funcionalidad económica. Cada territorio local o comunidad se encuentra vinculada cultural y económicamente con otras, y todas pertenecen a un país el que está dotado de un gobierno central donde se establece la política. Las políticas se realizan a todos los niveles incluyendo el local, entonces la capacidad de respuesta social ante los desastre depende en gran medida de la articulación entre los diferentes niveles espaciales, y de las condiciones de vulnerabilidad del territorio local.

La disminución de la vulnerabilidad de un país se materializa en la disminución de la vulnerabilidad de cada una de sus comunidades, lo que depende de la fortaleza y eficiencia de los vínculos del nivel local con lo nacional y viceversa.

El análisis de la vulnerabilidad ante amenazas debe considerar las dimensiones espacio y tiempo como componentes fundamentales explicativas de este concepto, y por supuesto de los desastres.

Desde el punto de vista metodológico la investigación se estructuró en tres momentos fundamentales: la definición de las categorías y dimensiones de análisis de la vulnerabilidad, y dentro de cada una las posibles direcciones en que se pueden agrupar las lecciones aprendidas; un segundo momento que incluye el trabajo de campo y la sistematización de las lecciones aprendidas; y el tercero que se trata del análisis para identificar la fortalezas y los vacíos de conocimiento en cada uno de los países considerados, y en toda la región. En este trabajo solo se ofrecen resultados a nivel de la región centroamericana.

La recopilación de la información objeto de análisis consistió en la revisión de documentos e información secundaria o publicada, y en la aplicación de metodologías intensivas como son la entrevista abierta y el paquete tecnológico de las historias orales y de vida.

La revisión de documentos o información secundaria consideró el material bibliográfico publicado sobre los acontecimientos del huracán Mitch en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y Guatemala, así como la documentación disponible en estos países sobre leyes y decretos, formulación de políticas, planes, y la evaluación de su desempeño, programas educativos a todos los niveles y modalidades, testimonios escritos, y datos del contexto ambiental físico y socioeconómico. En total se analizaron más de 26 documentos en los que se identificaron experiencias recientes sobre las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad.

La entrevista abierta y el paquete tecnológico de historias orales y de vida son otros procedimientos que complementaron la información necesaria para el análisis. Se realizaron 26 entrevistas, de ellas 11 en el nivel local o regional y 15 en el nivel central.

La entrevista abierta se realizó básicamente en el nivel central de los países mencionados: en los Ministerios de Salud, Educación, Planificación, y en organizaciones gubernamentales como la Comisión de Emergencias o la Defensa Civil, según cada país. Se abordó a informantes en otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en la gestión del riesgo.

El perfil del informante clave, en el caso de la entrevista abierta, se correspondió con funcionarios de las instituciones del estado, u organizaciones no gubernamentales, vinculadas en planes de emergencia o a la temática de desastres en los respectivos países. Las personas seleccionadas ocupan u ocuparon puestos clave o de reconocida importancia a nivel nacional o regional en sus respectivas organizaciones, y tienen años de experiencia en la temática de desastres.

El paquete tecnológico de historias orales y de vida se aplicó básicamente a nivel local, en las comunidades que han sufrido desastres o se encuentran amenazadas de una u otra manera. Consistió en recopilar la información temática que aportaron ciertos informantes clave seleccionados, sobre las vivencias de la comunidad en la situación previa y posterior al desastre. Estos datos temáticos sobre desastres fueron complementados con datos autobiográficos de los informantes seleccionados, que mostraron las lecciones aprendidas por ellos y la sociedad local. Ambas técnicas se controlan recíprocamente y se manejan como un único paquete, para mitigar los sesgos de memoria a pesar de que los sucesos del Mitch son cercanos temporalmente y socialmente significativos.

El perfil de los informantes clave, en el caso de las historias de vida, se corresponde con personas cuya vida haya estado muy vinculada a las comunidades objeto de estudio. El objetivo es conocer momentos autobiográficos que describan el concepto de vulnerabilidad en toda su extensión, para identificar las modificaciones y lecciones aprendidas a partir de los sucesos del Mitch.

El perfil de los informantes clave, en el caso de las historias orales, se corresponde con personas que hayan vivido situaciones de desastre o que estén o hayan estado vinculadas a la organización de comités locales de emergencia, en las comunidades objeto de investigación. Se trata de identificar, a partir de los relatos temáticos sobre los desastres, y en especial los provocados por el Mitch, aspectos que describan el concepto de vulnerabilidad y las lecciones aprendidas al respecto.

Estas aplicaciones, de carácter abierto, cualitativo, e intensivo, se fundamentan en el hecho de que se trata de indagar sobre experiencias que constituyen parte de los valores y normas que caracterizan la cultura, entendida como la manera en que perciben, entienden, y organizan el entorno los sujetos a estudiar. Es decir, aquí lo que interesa es identificar el conocimiento social, propósito que deja sin sentido cualquier voluntad metodológica de limitarlo a partir de la definición de indicadores cerrados por parte del propio investigador.

El análisis de la información es básicamente cualitativo, y se identifican del discurso y los documentos, los datos correspondientes a cada una de las categorías de análisis que se han mencionado y explicado. La información se ordenó inicialmente, para cada categoría y dimensiones de análisis en la siguiente matriz (gráfico 2).

Gráfico 2. Matriz de Análisis -

Análisis de la vulnerabilidad (dimensiones espacial y

temporal)

La matriz de análisis considera en las columnas las fases en la gestión del riesgo que se cumplen antes, y las que se cumplen durante y después. En las filas aparecen los niveles de acción o dimensión espacial, llamado central al tomador de decisiones básicamente, y local al que se considera fundamentalmente operativo.

En el análisis de contenido, en primer lugar se consideró por separado cada una de las celdas de la matriz para identificar las lecciones aprendidas de los sucesos del Mitch, y posteriormente se evaluaron los vínculos en las dos dimensiones previstas: la espacial que se verifica en el sentido de las filas para las dos escalas espaciales, y la temporal que se verifica en el sentido de las columnas. Finalmente se emitieron conclusiones independientes para cada una de las categorías de análisis por países, y considerando las experiencias de los cinco estudios de casos en conjunto. La presentación de los resultados y su discusión se organizó por dimensiones espaciales: nivel central y local, y según las categorías de análisis de la vulnerabilidad.

Para cada una de las categorías de análisis del concepto de vulnerabilidad se identificaron las principales direcciones en las que se orientan las lecciones aprendidas, con el propósito de comparar la importancia relativa de cada una dentro del discurso emitido en las entrevistas y los documentos revisados. Esto permitió identificar las fortalezas y debilidades en las lecciones aprendidas y por lo tanto en el conocimiento en la temática de la reducción de desastres que se ha adquirido en cada país y en la región de manera conjunta por parte de las organizaciones ocupadas en estas funciones. El análisis se realizó además, de manera comparativa entre el nivel local y el nivel central, con el propósito de describir su nivel de coherencia y por lo tanto las posibilidades inmediatas y a mediano plazo de continuar su aplicación y desarrollo.

Se analizaron también los vínculos entre los diferentes componentes de la vulnerabilidad: la organizacional, física-ecológica, la educativa, tecnológica, y la ideológica cultural. En este documento solo se presentan los resultados más importantes a nivel de la región centroamericana.

Los resultados del análisis de las lecciones aprendidas del huracán Mitch y la cadena de eventos desastrosos en la región centroamericana, sirvieron para emitir recomendaciones que se espera sean útiles para la gestión del riesgo y la reducción de desastres en la región.

Las lecciones aprendidas más relevantes se presentan y analizan según las categorías del concepto de vulnerabilidad que se discutieron en el epígrafe anterior. Para cada una de las categorías, las experiencias reveladas se han agrupado en subcategorías o direcciones principales, para los niveles central y local. En este sentido se incluyen gráficos que evidencian el desarrollo desproporcional del conocimiento sobre la gestión del riesgo y la reducción de desastres, lo que contribuye a la identificación de fortalezas y debilidades en la región centroamericana.

A continuación se presentan las principales lecciones aprendidas en esta categoría de análisis según las dimensiones espacial y temporal (ver el cuadro 2).

En esta categoría de la vulnerabilidad se aprecian lecciones aprendidas que consideran la importancia de las actividades educativas e informativas de carácter formal, generales y específicas en la temática de los desastres, así como las de carácter informal y las comunitarias. También es evidente la necesidad de la formación profesional.

Cuadro 2. Principales lecciones aprendidas en la dimensión de conciencia y educación ambiental y para la salud, según niveles de acción y fases correspondientes a la gestión del riesgo (dimensiones espacial y temporal).

|

Nivel |

Antes |

Durante y después |

|

Central |

· Se debe continuar desarrollando la capacitación de las organizaciones de emergencias a nivel central. |

· La participación comunitaria es esencial para responder ante los desastres. Se debe promover esta actitud en las comunidades. |

| |

· Se debe continuar desarrollando la capacitación de las organizaciones de emergencias a nivel regional y local. |

· Las intervenciones en salud deben priorizar la promoción y la prevención, especialmente en los albergues de damnificados, como complemento de las acciones de saneamiento básico. |

| |

· La presencia de la temática de desastres en el curriculum de los estudiantes a todos los niveles debe ganar importancia. | |

| |

· La educación de las comunidades es vital para lograr una mejor respuesta ante los desastres. |

|

| |

· Es necesario garantizar la educación comunitaria para la prevención del riesgo de enfermar. | |

|

Local |

· Se necesita desarrollar aun más el nivel de conocimientos de la organización de emergencias. |

· Se debe promover la adecuada percepción del riesgo entre la población, para facilitar su evacuación. |

| |

· Se debe educar mejor a la población para atender las alertas y desastres. |

· La educación para la salud en zonas endémicas es fundamental para reducir el riesgo de enfermar. |

| |

· La educación ambiental es importante para concientizar a la población sobre los riesgos. La limpieza, reforestación, entre otras acciones pueden contribuir a este esfuerzo. | |

Una de las lecciones aprendidas más importantes en Centroamérica respecto a la problemática de los desastres se refiere a la necesidad de continuar desarrollando el cambio en la percepción y las acciones que ejecutan las organizaciones de emergencias a nivel central y local. Esto es posible en la medida que se amplíe la capacitación del personal involucrado y se mejore su formación profesional.

Se ha reconocido que la movilización constante y la realización de ejercicios aumenta la capacidad resolutiva del personal involucrado en estas acciones. Sin embargo se advierte la necesidad de que exista una política nacional respecto a la formación de las organizaciones de emergencias para garantizar la priorización de ciertos temas como el Programa de Manejo de Suministros y Materiales, SUMA, la evaluación de daños, y mejorar el acceso eficiente a los recursos humanos que se formen en estas direcciones.

En el caso específico de Guatemala donde no se ha podido desarrollar el SUMA, en las entrevistas realizadas se evidencia la carencia de políticas en la formación de recursos humanos en este sentido: “... en Guatemala se capacitaron más de setenta personas en SUMA, pero en el momento del huracán Mitch no se pudo contar con uno solo ...”, “... este ha sido el único país centroamericano que no logró implementar el SUMA ...”, “... la capacitación en SUMA debe ser organizada con mayor eficiencia ...”

Las lecciones aprendidas en torno a la formación profesional se concentran en primer lugar en la temática de evaluación de daños, y el SUMA. A esto se le asigna una importancia clave para efectuar una transición rápida de la respuesta a la rehabilitación.

La capacitación y profesionalización de la atención prehospitalaria es también una demanda formativa y otro de los condicionantes educativos para mejorar en la gestión de los desastres. Otras direcciones de la formación profesional consideran la importancia de formar epidemiólogos para que trabajen a nivel regional y local.

A nivel central se ha planteado la necesidad de capacitación de las organizaciones de emergencia a nivel regional y local, sobre todo porque este es un nivel eminentemente operativo y el primero en asumir las labores de respuesta. Durante Mitch se demostró cómo un desastre de grandes magnitudes puede dejar territorios aislados, y estos deben ser capaces no solamente de asumir la respuesta durante los primeros días, sino también las acciones de rehabilitación.

En torno a la capacitación de las organizaciones locales se ha planteado la importancia de que estas tengan productos concretos como son en primer lugar los planes de emergencias, y la organización de los sistemas de alerta temprana. Esto significa asignar un carácter práctico y en consecuencia racional a la educación, lo que beneficia el aprendizaje y al mismo tiempo quedan establecidos y supervisados los instrumentos para la gestión del riesgo.

La educación formal es otra de las direcciones importantes que se ha señalado. A pesar de que se reconocen avances en todos los países centroamericanos en la incorporación de la temática de desastres en el curriculum de los estudiantes a todos los niveles aún se necesita continuar su desarrollo. La situación más grave está en las universidades donde resulta más difícil introducir estos temas en las carreras, sobre todo las que se imparten en los centros privados. A nivel universitario se evidencian esfuerzos aislados, y el trabajo educativo para la gestión del riesgo depende más de la voluntad personal de algunos docentes.

La educación informal comunitaria es también evidente en las lecciones aprendidas de Mitch a todos los niveles. Se advierte la necesidad de informar mejor a las comunidades en la temática de desastres, pero esta lección se refiere más hacia la preparación y respuesta que hacia la educación ambiental y para la salud preventiva. Sin embargo se reconoce el impacto de la educación para la salud en zonas endémicas y su contribución en la reducción del riesgo de enfermar. El nivel de percepción del riesgo que se puede lograr en la población se considera puede facilitar las acciones de evacuación que muchas veces se ven frustradas por la posición negativa de las personas a abandonar sus casas de habitación en situaciones de emergencias y desastres.

En las acciones de respuesta se ha reconocido la importancia de la participación comunitaria, cuya fuerza se considera decisiva para realizar la rehabilitación y la recuperación ante los daños producidos. Sin embargo se considera oportuno la educación para la salud con un enfoque eminentemente preventivo. Las acciones del sector salud en las fases de respuesta y rehabilitación deben tomar en cuenta la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, a pesar de que la atención de enfermos en ciertos momentos es un tema prioritario. Esta lección significa asumir un concepto de atención de la salud mucho más amplio e integral, en el que la educación para la salud ocupa un lugar de privilegio.

La adopción de un enfoque de promoción de la salud entre la población damnificada, es una lección extraordinariamente positiva, sobre todo si los albergues de afectados prevalecen durante mucho tiempo, como es la situación posterior a Mitch en Honduras y Nicaragua. Sin embargo esto depende si se asume o no un concepto de salud que no se reduce solo a la ausencia de enfermedad y tiene un carácter mucho más amplio e integral. Se trata de transformar la concepción eminentemente biologista que se extiende desde hace siglos. Esta es una discusión que se mantiene en el plano académico, es responsabilidad de las autoridades de salud, y su transformación evidentemente no se logra en el momento de la respuesta y la rehabilitación sino a través de un enfrentamiento permanente.

A pesar de que la necesidad de ir cambiando de manera positiva la conciencia ambiental a mediano y largo plazo es una lección indiscutible que ha dejado el huracán Mitch Centroamérica, se ha hecho más evidente la demanda de un cambio rápido en la forma de percibir y comportarse, es decir, a corto plazo. La mayor parte de las experiencias se establecen en torno a la necesidad de formar, es decir, integrar equipos de respuesta con profesionalidad para que sean más eficientes, y equipos de personas que integran los comités de emergencia más preparados y con mayor capacidad resolutiva. Se trata de un predominio de las experiencias en torno a la formación profesional, sobre las de educación formal e informal comunitario como muestra el gráfico sobre las lecciones aprendidas a nivel central.

En esta dimensión de la vulnerabilidad, las lecciones aprendidas identificadas se han agrupado en cuatro subcategorías o direcciones principales, como se muestra en el gráfico 3: la capacitación de las organizaciones de emergencias, educación formal, educación informal comunitaria para la respuesta ante desastres, y la educación informal comunitaria para la prevención.

La dirección más importante que siguen las lecciones aprendidas es en torno a la capacitación de las organizaciones de emergencias a todos los niveles, en segundo lugar se aborda el tema de desastres en la educación formal y la educación informal comunitaria para la respuesta ante desastres. En último lugar se han identificado algunas lecciones relativamente escasas respecto a la educación informal comunitaria para la prevención.

Es evidente que la concientización en torno a los desastres ha sido enfocada sobre todo hacia la orientación de la percepción y el comportamiento de las organizaciones de emergencia y la población para lograr cada vez una respuesta más eficiente. La educación ha estado dirigida considerablemente en menor medida hacia la prevención de los desastres, lo que significa un obstáculo para lograr un conocimiento superior sobre las relaciones ambiente-salud, y una mayor armonía en la interacción sociedad-naturaleza.

El hecho de que la participación comunitaria sea mucho más significativa durante la respuesta evidencia el predominio de una conciencia reactiva ante una situación desastrosa que la afecta directamente, pero también un nivel de conciencia ambiental y para la salud insuficiente para prevenir esto. La participación social depende en gran medida del nivel de compromiso de la población, pero este a su vez del conocimiento y la conciencia sobre los beneficios a obtener. El impacto del huracán Mitch y otros eventos significa una oportunidad para movilizar a la población en torno a acciones preventivas y educativas como son la protección de fuentes de agua potable o los sistemas de alerta temprana.

A nivel local las lecciones aprendidas varían de dirección. La dimensión priorizada sigue siendo la capacitación de las organizaciones de emergencia aunque con menor importancia relativa que la observada a nivel central, en segundo lugar la educación informal comunitaria, y con menor importancia la educación formal, como se muestra en el gráfico 3.

Gráfico 3. Direcciones principales de

las lecciones aprendidas en la categoría de conciencia y educación ambiental y

para la salud a nivel central y local.

Las necesidades formativas de las organizaciones locales son evidentes por ellas mismas, es una de las grandes lecciones dejadas por Mitch. Sin embargo estas se concentran más que nada hacia la planificación de emergencias, y no hacia aspectos de carácter preventivo, e incluso son relativamente escasas las lecciones aprendidas sobre algunas acciones de mitigación de desastres. Se ha planteado la necesidad de superación en el manejo de albergues mucho más que en la evaluación de daños y sobre todo, que en el manejo de la logística. Estas funciones tradicionalmente le han correspondido más al nivel central, al extremo de que a nivel local prácticamente no se conoce lo que es el SUMA.

La educación informal comunitaria a nivel local tiene un mayor peso relativo que a nivel central en cuanto a las lecciones aprendidas, evidentemente porque se trata de un nivel más operativo y cercano al trabajo con la población. Sin embargo en algunas comunidades las organizaciones locales no identifican sus funciones con la educación de la población, a pesar de que de cierta forma la comunidad realiza acciones de prevención.

En la comunidad de Chilanguera, departamento de San Miguel, uno de los más afectados por Mitch en El Salvador, a través de las historias orales y de vida se explica con claridad las causas del desastre en la comunidad y la importancia de las relaciones que sostiene la comunidad con el ambiente natural: “... esto sucede porque el hombre tiene poca conciencia ecológica..., se ha deforestado mucho ...”. Sin embargo, no consideran la educación comunitaria como una función del comité de emergencia local: “... nuestra función es estar alerta y evacuar a la población ...”. En la visita a la comunidad se apreció la existencia de cultivos en espacios con escasa aptitud y su distribución en el sentido de la pendiente, favoreciendo el drenaje hacia el asentamiento. Se trata de acciones que pueden ser corregidas con una mejor información.

A nivel local las lecciones aprendidas en torno a la educación formal son menos importantes relativamente, esto es porque se trata de programas curriculares que usualmente son dictados por el nivel central. Estos programas suelen ser demasiado rígidos para pretender que puedan incorporar las especificidades locales o interacturar con el saber popular de tanta relevancia para actuar frente a desastres y prevenirlos, o al menos son interpretados de esta manera a nivel local.

Las conclusiones más importantes dentro de esta categoría de análisis se resumen a continuación:

· Las lecciones aprendidas que han sido reveladas abarcan completamente el concepto de conciencia y educación ambiental aunque lo abordan desproporcionadamente con mayor énfasis en la formación profesional.· Se ha reconocido que es imprescindible la formación de recursos humanos en SUMA, pero en todo caso es evidente que debe existir una política nacional que asegure que estos recursos estarán accesibles.

· Se ha considerado que el personal se capacite en la temática de desastres, y que como resultado se deben obtener productos concretos, específicamente planes de emergencias.

· En educación formal se ha planteado que se debe avanzar en los niveles primario y secundario, pero también a nivel universitario. En este último no existe una política nacional en cada país, sino esfuerzos puntuales y aislados en algunas universidades.

· La necesidad de fortalecer la educación comunitaria ha sido planteada, en algunos países, en torno a la implementación de los acueductos rurales. Se está siguiendo una política muy acertada que implica también la construcción de obras sanitarias para el manejo de desechos y la educación para la salud integralmente.

· No se ha reconocido la importancia de la temática de educación ambiental a pesar de que se identifica como lección aprendida la necesidad de educación para la salud a nivel comunitario. La necesidad de proteger las fuentes de agua implica adquirir este conocimiento.

· Las lecciones aprendidas correspondientes a la categoría educativa de la vulnerabilidad a nivel local son coherentes con lo que se ha planteado a nivel central. Se da prioridad a la formación del personal y la educación formal, sin embargo la educación comunitaria pasa a un segundo plano.

En esta categoría de la vulnerabilidad, tan estrechamente relacionada con las acciones de educación, es posible agrupar las lecciones aprendidas que se han identificado en dos direcciones fundamentales: las que expresan un aprendizaje en torno a la comunicación social (mitigación, rehabilitación, y respuesta), y las relacionadas con el conocimiento del conjunto de normas y valores que expresan la cultura de la población y la difusión de mensajes preventivos. Las principales lecciones aprendidas según dimensiones en la gestión del riesgo se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Principales lecciones aprendidas en la categoría ideológica cultural, según dimensiones correspondientes a la gestión del riesgo.

|

Nivel |

Antes |

Durante y después |

|

Central |

· Se debe promover una campaña que contribuya a una nueva culturización sobre los desastres en la población. |

· Es necesario mantener la información constante a la población para disminuir el riesgo de enfermedades y disminuir los daños. |

| |

· La aplicación de instrumentos para la gestión del riesgo contribuye a lograr su mejor percepción en la población. |

· Se debe garantizar constantemente que las personas tengan una adecuada percepción de los riesgos que enfrentan. |

| |

· Se debe contar con personal especializado en comunicación social para la divulgación de la información. | |

|

Local |

· Se necesita implementar campañas de divulgación a nivel local utilizando información gráfica para llegar a la población analfabeta y de pocos estudios. |

· La voluntad de ayuda y solidaridad que desarrollan las personas durante los desastres es una oportunidad para la respuesta y rehabilitación. |

| |

· La seguridad de los albergues para damnificados puede contribuir a lograr una evacuación más efectiva de la población. |

· La escuela cumple una función primordial en la difusión de mensajes a la población. |

| |

· Se debe promover una conciencia preventiva en la población. | |

A nivel central en los países centroamericanos se ha considerado como una de las lecciones aprendidas más importantes el papel que desempeña la comunicación con la población, objeto central de las intervenciones que se realicen para reducir los daños que ocasionan los desastres. Se ha planteado que se debe continuar desarrollando el adiestramiento de la población en torno al sistema de alarma de colores que prepara a la sociedad ante un desastre. Se piensa que la prensa se encuentra familiarizada con el código de colores, lo cual fue muy útil durante Mitch y las emergencias posteriores, pero esta estrategia debe establecerse aún mejor en la población. En todo caso se demanda personal especializado para el diseño de campañas que sean verdaderamente efectivas en la población.

Las lecciones aprendidas en esta dimensión del concepto de vulnerabilidad, respecto a las acciones que se realizan antes de los desastres, condicionan la efectividad de la comunicación con la población durante la respuesta y la rehabilitación a la capacitación que debe recibir de manera permanente. Se ha considerado que las campañas nacionales deben adiestrar a la población ante las amenazas y que los sistemas de alerta temprana contribuyen en gran medida para lograr este propósito. En las entrevistas realizadas a nivel central en El Salvador se ha planteado: “... los sistemas de alerta temprana que se organizan con los recursos propios de la comunidad tienen una gran efectividad para responder ante las amenazas ...”. Esto representa un esfuerzo más por desarrollar normas y valores positivos en la reducción de desastres.

Los sistemas de alerta temprana vinculados a la planificación de emergencia, se ha considerado que contribuyen de una manera efectiva en la movilización y organización de la población para la respuesta. Sin embargo estas labores se concentran radicalmente hacia la mitigación de daños, es decir, la comunicación se orienta a la disminución de la vulnerabilidad de la población ante las amenazas a las que se encuentra expuesta.

Las lecciones aprendidas en torno a la comunicación social reconocen que se debe concientizar a la población respecto a la manera más adecuada de solicitar sus recursos. Muchas veces los líderes comunitarios demandan recursos por su cuenta, sin considerar los esfuerzos de las organizaciones de emergencias. Esto es porque se piensa que mientras más recursos, y más rápido mejor, pero realmente se crean superposiciones y desorganización, y en ocasiones derroche. Sería apropiado trabajar más en el sentido de fortalecer la imagen de las organizaciones de emergencias, a nivel nacional como ocurre en Honduras con el Comité de Preparación para Emergencias y Contingencias (COPECO) o en Guatemala con el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), pero en todo caso se necesita mantener a la población informada constantemente en esta dirección.

Se ha reconocido la importancia de difundir información en situación de desastre sobre las enfermedades más importantes que se pueden constituir en epidemias y especialmente sobre sus determinantes ambientales, para poder reafirmar su visión preventiva y la percepción de las amenazas en la población. En este último aspecto se abre un espacio de trabajo importante para el sector salud en la prevención de desastres además de las acciones de mitigación que ya son habituales.

A nivel local, el planteamiento sobre la mayor efectividad de utilizar medios gráficos para llegar con mensajes a la población es coherente con lo que se ha expresado a nivel central, pero en este caso cabe la pregunta: ¿a nivel local se cuenta con el personal especializado en propaganda gráfica para realizar esto?, ¿se dispone de recursos para diseñar y ejecutar una campaña sobre la base de la propaganda gráfica?

Se ha planteado que se debe mejorar la información hacia las personas, hay que avanzar en la calidad de los mensajes, lección que es coherente con lo que se ha planteado a nivel central. Las historias orales realizadas en El Salvador evidencian que “... la gente se evacua hasta cuando tiene el agua al cuello, las personas adultas son difíciles, ... son muy apegados a sus bienes... les falta información ...”. En Costa Rica se confía en los Comités Locales de Emergencia (CLE), quizás por su mejor conocimiento de las cualidades culturales de la población, y por lo tanto de sus posibilidades de “traducir” o adecuar mejor el mensaje a la realidad local.

Otro aspecto de carácter cultural que ha contribuido a la incomunicación durante e inmediatamente después de los desastres, es el escaso conocimiento de la localización geográfica que poseen numerosas personas. Los mensajes transmitidos desde el nivel central no cuentan con las limitaciones de conocimientos de muchas personas, que finalmente no los entienden quedando más expuestos a los riesgos. Si consideramos que las personas más expuestas a las amenazas son muchas veces los más vulnerables desde muchos puntos de vista incluyendo el educativo, se necesita ajustar el contenido de los mensajes a los receptores potenciales de estos.

Se ha considerado la necesidad de microlocalizar sitios seguros para albergues en caso de desastres, por la importancia que tiene esto para lograr una evacuación más efectiva de la población. Esta lección se sustenta en que la población ofrece resistencia a evacuarse debido a la inseguridad que siente sobre el sitio de asentamiento temporal. La posibilidad de solventar esto no solo radica en un mayor conocimiento de las amenazas y la definición de normas de seguridad interna para los albergues que ejecute la organización local de emergencias, sino en la difusión de esta información como parte de las acciones de mitigación que se debe tomar en cuenta para la planificación.

Existe coincidencia entre lo que se plantea a nivel local y central sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana para la movilización de la población en su autocuidado. Se reconoce que esto demanda un proceso arduo de reconocimiento detallado del riesgo, pero más aún de organización de la población. Estos aspectos forman parte de los esfuerzos en comunicación por fomentar una conciencia preventiva en la población.

Un aspecto cultural importante se refiere al estrecho vínculo de la comunidad con la escuela, sobre todo en áreas rurales “... en muchas comunidades el maestro de la comunidad es el que está al frente del comité ...”, muchas personas ven al maestro con gran respeto, en este sentido se convierte en un elemento importante para la comunicación. La escuela se ha convertido en un instrumento para la difusión de información de todo tipo, incluyen la prevención, así como para la promoción de las relaciones de solidaridad entre las personas para actuar en este sentido.

Respecto a las lecciones aprendidas a nivel local se ha planteado que la voluntad de ayuda que desarrollan las personas es algo con lo que se debe contar durante la respuesta y la rehabilitación. Las historias orales realizadas en Costa Rica evidencian esta afirmación “... Guanacaste es uno solo... algo gratificante en situaciones de emergencia es la solidaridad y la voluntariedad... la gente llega a ofrecerse ...”. Las personas somos solidaridarias ante las amenazas, y esto promueve la participación social, sin embargo esta no es una experiencia que se desarrolla en acciones de prevención porque no se suele tener previsión de las causas de las amenazas, las acciones ambientales reactivas superan muchas veces a las de carácter proactivo.

Al analizar las lecciones aprendidas en esta categoría se manifiesta un notable predominio de la experiencia con que se cuenta en la comunicación social y específicamente en la difusión de mensajes para la mitigación de daños así como para la respuesta. Sin embargo, las experiencias en torno al conocimiento de los valores y normas sociales que expresan la manera de entender y organizar el ambiente por parte de la población y la manera de incidir sobre esto de manera preventiva ha tenido proporcionalmente mucha menor presencia en las lecciones aprendidas. Esto se manifiesta de manera similar a nivel central y local según se muestra en el gráfico 4.

A nivel local algunas las lecciones aprendidas reconocen la necesidad de crear una conciencia ambiental mucho más preventiva en la población. Las historias orales revelan que en la actualidad las personas vinculan los desastres a las acciones de respuesta y rehabilitación de manera directa, y solamente cuando se les pregunta por la prevención comienzan a establecer vínculos con nociones de ordenamiento territorial y educación ambiental.

Gráfico 4. Direcciones principales de

las lecciones aprendidas en la categoría ideológica cultural a nivel central y

local.

Se reconoce que la manifestación de los desastres históricamente ha ido contribuyendo a crear una conciencia ante ellos, entre la población y las instituciones: “... se ha ido mejorando la organización, hace un año no había un Comité Local de Emergencias en Guanacaste, Costa Rica, y ahora todos los cantones cuentan con uno ...”, sin embargo la realización de la actividad preventiva y de mitigación no se puede quedar en un desarrollo espontáneo, se necesita de una orientación que depende de la difusión de mensajes con un alto contenido o referencia a los riesgos locales y a los comportamientos cotidianos saludables de la comunidad. Esto se relaciona o sirve de complemento a las acciones informales de educación comunal sobre el ambiente y la salud que se han mencionado.

No se han identificado apenas lecciones aprendidas en la dimensión de la comunicación social en torno a la prevención, esto es posible porque las tareas de prevención históricamente han tenido mucha menor presencia en la planificación. Las acciones que movilizan a la población en la reducción de amenazas no se han considerado con fuerza en la planificación de emergencias, y no hay lecciones concretas en este sentido. Esto es muy coherente con lo señalado anteriormente sobre el déficit en educación ambiental y la carencia de educación formal e informal, por ejemplo en la protección de fuentes de agua para consumo humano.

Por ejemplo, a pesar de que la mayor parte de la población guatemalteca se concentra en el ambiente rural, que es abastecida por acueductos de administración comunitaria en el mejor de los casos, y que la disposición de desechos sólidos y líquidos (el alcantarillado es casi inexistente) es objeto de alarma nacional, no se reconoce un énfasis en la difusión de mensajes que contribuyan a transformar valores y normas sociales en la protección de fuentes de agua.

El hecho de que la población tenga una capacidad de movilización muy superior para la respuesta y la rehabilitación, evidencia una conciencia reactiva ante desastres, lo que significa un bajo nivel de conocimientos sobre la prevención de amenazas e incluso sobre la mitigación. Estos dos últimos aspectos deberían entonces tener una relevancia mayor en la difusión de mensajes en torno a los desastres. Se ha reconocido que la población acude a la construcción de muros de contención y obras de mitigación poco efectivas, lo que reafirma el planteamiento anterior. En gran medida en la fase de rehabilitación se advierte también la carencia de lecciones aprendidas.

Hasta ahora se ha reconocido como un elemento de incomunicación la imposición de esquemas centrales de manejo del riesgo, esto contradice muchas veces el conocimiento popular sobre las amenazas y resta credibilidad a las autoridades centrales o locales que los adopten. Las posibles causas de esta situación es la reproducción a nivel local de la concepción predominante a nivel central, estrictamente normativa sobre la planificación para la gestión del riesgo con el reconocido privilegio de las acciones eminentemente de respuesta ante desastres, y la hegemonía absoluta del saber profesional sobre el conocimiento popular. En consecuencia se observa la carencia de procesos participativos, construidos sobre el conocimiento histórico popular y la realización de acciones que comienzan con la prevención de los desastres. ¿Cuál será la nueva culturización sobre desastres que se pretende difundir?

Las conclusiones más importantes del análisis dentro de esta categoría se resumen a continuación:

· La comunicación, según se ha planteado, debe estar en manos de profesionales con gran preparación, ya que la población más amenazada posee pocos estudios, es analfabeta, o se comunica en diversos idiomas. Existe una notable demanda de recursos humanos capacitados en este sentido.· La labor de comunicación se concentra radicalmente hacia la mitigación de daños. No se reconocen lecciones aprendidas en la dimensión de la comunicación social en torno a la prevención.

· Las lecciones aprendidas en torno a la categoría ideológica reconocen que se debe concientizar a la población respecto a la manera más adecuada de solicitar sus recursos.

· El hecho de que la población tenga una capacidad de movilización muy superior para la respuesta y la rehabilitación, evidencia una conciencia reactiva ante desastres, lo que significa un bajo nivel de conocimientos sobre la prevención de amenazas.

· Existe coincidencia entre el nivel central y el local sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana para la movilización de la población en su autocuidado. Se reconoce que esto demanda un proceso arduo de reconocimiento detallado del riesgo, pero más aun de organización de la población. La comunicación gráfica se ha reconocido como más efectiva en este sentido.

Las lecciones aprendidas en esta categoría pueden ser agrupadas en cuatro direcciones principales: marco legal y fortalecimiento de las organizaciones de emergencias municipales, la planificación para la gestión del riesgo, vulnerabilidad del sistema de atención de salud, y la evaluación de daños y manejo de suministros. Las experiencias más relevantes según las dimensiones en la gestión del riesgo se resumen en el cuadro 4.

Cuadro 4. Principales lecciones aprendidas en la categoría de organización social, según dimensiones correspondientes a la gestión del riesgo.

|

Nivel |

Antes |

Durante y después |

|

Central |

· Se debe continuar ampliando el proceso de descentralización de funciones en la gestión del riesgo y fortalecer los niveles regional y local. |

· La evaluación de daños debe ser una actividad multidisciplinaria e interinstitucional. Su realización adecuada es fundamental para lograr un rápida y efectiva rehabilitación. |

| |

· Es necesario contar con un marco legal más flexible y eficiente para actuar en prevención y mitigación de desastres. |

· La atención de las personas damnificadas debe concebirse y realizarse de manera integral. |

| |

· Es necesario reglamentar la participación intersectorial e interinstitucional y definir responsabilidades. |

· La organización comunitaria y la participación social son fundamentales en la respuesta ante desastres y la rehabilitación. |

| |

· La planificación de emergencia es fundamental para lograr una gestión del riesgo más eficiente. | |

| |

· La planificación de emergencia debe permitir definir y realizar acciones de prevención y mitigación, con carácter intersectorial e interorganizacional. | |

| |

· Se debe definir una política nacional respecto al empleo del SUMA. | |

| |

· La incorporación y el manejo de la información ambiental es fundamental para hacer más eficiente el sistema de vigilancia epidemiológica. |

|

|

Local |

· La planificación de emergencias es fundamental para lograr una respuesta y rehabilitación eficiente. |

· Se debe propiciar una mejor coordinación interinsitucional e interorganizacional para el manejo de suministros y de ayuda humanitaria. |

| |

· Se necesita dar una mayor relevancia a la prevención, y la rehabilitación de desastres dentro de la planificación. |

· La organización de la población es fundamental en la respuesta y la rehabilitación. |

| |

· El municipio y las organizaciones de emergencias a nivel regional y local necesitan más recursos para realizar una adecuada gestión. |

· Las acciones del sistema de vigilancia epidemiológica son fundamentales para la prevención de enfermedades. |

| |

· Se demanda una mayor cantidad de recursos. humanos para la atención de la salud. | |

La descentralización, proceso del que no escapa Centroamérica al igual que casi todos los países de América Latina, se ha entendido como una oportunidad para desarrollar acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres. Las barreras que dificultan la capacidad de tomar decisiones a nivel regional y local se visualizan como una de las limitaciones más importantes que hacen más susceptible a la población de recibir impactos negativos. Se ha planteado que el municipio y las organizaciones locales de emergencias deberían tener mayores posibilidades de decidir y manejar recursos para gestionar sus propios riesgos, sobre todo porque el huracán Mitch demostró que las comunidades pueden quedar aisladas durante muchos días en situación de desastre.

Se ha reconocido que el desarrollo comunitario alcanzado en la región aumenta la capacidad movilizadora de las organizaciones locales, porque significa un nivel superior del compromiso de los ciudadanos y de sus líderes por ofrecer una gestión más eficiente. En este sentido se consideró la necesidad de continuar la capacitación de la población y el fortalecimiento de los comités departamentales en cada uno de los países estudiados. En las entrevistas realizadas a nivel central en Guatemala se planteó: “... se debe organizar el Ministerio de Salud Pública para que funcione sistemáticamente en prevención y respuesta a nivel local de manera relativamente autónoma ...”. También en Honduras se mencionó: “... el municipio no debe asumir tampoco todas las funciones, hay que delimitar ...». Sin embargo las frases “hay que delimitar competencias” y “relativamente”, establecen varias incógnitas: en primer lugar se ha reconocido que el municipio carece de los recursos necesarios de todo tipo, y esencialmente el recurso humano, y lo más importante es que se necesita identificar qué funciones, y en consecuencia qué recursos y competencias debe asimilar y asumir el municipio y cuáles debe conservar el nivel central, para la gestión de los desastres. Estas interrogantes aún no han sido despejadas según se evidencia en las lecciones aprendidas rescatadas de las entrevistas a los funcionarios del nivel central.

El “cómo” organizarse es algo mucho más claro en las lecciones aprendidas. Se ha reconocido la necesidad fundamental de planificar las acciones. Una experiencia importante es que la planificación debe incluir actividades que se cumplen antes de que ocurran los desastres, que es necesario realizar simulacros y que la movilización constante de las organizaciones de emergencias a todos los niveles ha sido básica para lograr que su activación sea cada vez más eficiente. Otro aspecto importante es la participación de una amplia diversidad de actores sociales del desarrollo, garantizando la constante comunicación e incluyendo a las organizaciones internacionales que se involucran tradicionalmente en todas las acciones de gestión.

Por ejemplo, entre el conjunto de acciones de respuesta ante los desastres se ha advertido como una de las principales lecciones en el manejo de albergues, que se debe identificar la estructura organizativa de la población para hacer más efectivas las intervenciones sobre estos grupos de personas. Se tiene la experiencia que el desastre puede llegar a tener una magnitud tal como Mitch, y esto implica la atención de miles de familias en condiciones muy difíciles desde el punto de vista material y psicosocial, y durante mucho tiempo. Se reconoce que no es posible responder eficientemente ante los desastres si no es con la participación social de los actores implicados. Acciones como la vigilancia epidemiológica, o el suministro de recursos resultan poco efectivas si no se conoce la estructura organizativa de la población, pero más aún si no se logra su participación.

A nivel central se ha reconocido la necesidad de poder contar con un marco legal mucho más sólido y que respalde al conjunto de actividades de gestión, enfatizando más en aquellas de carácter preventivo y de mitigación, como se ha mencionado en Nicaragua: “... la prevención ha de ser la línea más sólida y ha de fortalecerse sostenidamente ...”, y además se evidencia la necesidad de que el municipio tenga una mayor presencia en cada una de estas tareas.

La definición de las competencias que tienen los niveles nacional, regional y local, en la gestión del riesgo y por supuesto el acceso a los recursos necesarios, así como el establecimiento de mecanismos que garanticen la participación social, se han señalado como los dos pilares fundamentales para garantizar el fortalecimiento de las organizaciones de emergencias sobre todo las que operan localmente.

La planificación de las actividades para la gestión del riesgo es otra de las direcciones fundamentales dentro de la categoría organización social. Una lección importante respecto a los planes de emergencia es la necesidad de que estos sean documentados, actualizados constantemente, y difundidos a todos los niveles. En especial, se advierte que el sector salud debe garantizar sistemáticamente la capacidad de los laboratorios para realizar pruebas diagnósticas de las enfermedades más frecuentes en la población, y garantizar la existencia y renovación de la reserva de medicamentos para intervenir sobre estas enfermedades.

A nivel central se ha reconocido que las organizaciones de emergencias tienen como principio fundamental la planificación, y esta debe tener como requisito básico que las acciones que se definan sean intersectoriales e interorganizacionales, y al mismo tiempo consideren la dimensión temporal en toda su dimensión: antes y durante y después de los desastres. Esto último significa que en los planes de emergencia deben definirse no solamente acciones de respuesta, y mitigación, sino también de rehabilitación, y sobre todo de prevención que tradicionalmente han tenido menor presencia.

Respecto a la vulnerabilidad del sistema de atención de salud se han identificado lecciones que deben reducirla desde el punto de vista infraestructural y no infraestructural. Si el sistema de salud debe mantener sus funciones para dar respuesta ante un desastre y garantizar la rehabilitación, se ha reconocido en primer lugar la necesidad de realizar estudios y establecer normas de acreditación respecto a la vulnerabilidad hospitalaria. Los centros de salud también deben contar con planes de emergencias ante diferentes amenazas, garantizar la disponibilidad de medicamentos, y sobre todo se debe fortalecer la atención prehospitalaria profesionalizando al personal.

La reducción de la vulnerabilidad del sistema de salud ha sido enfocada también desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Este es otro de los sistemas informativos y de acción que se ha planteado como prioridad para ser desarrollado, aplicando Sistemas de Información Geográfica (SIGs) e integrando la información ambiental explicativa de los acontecimientos en salud. Se ha reconocido la importancia de contar con datos epidemiológicos a través del Sistema de Información para la Gestión de Servicios de Salud (SIGSA) y que la periodicidad con que estos se reportan debe ser variada durante desastres al cambiar la periodicidad de los brotes. Los SIGs deben aportar la información ambiental sobre los problemas de salud, necesaria para priorizar acciones de intervención y prevenir enfermedades.

A nivel central el manejo de suministros y la evaluación de daños es una de las direcciones más importantes a partir de la cual se ha explicado la vulnerabilidad organizativa de la región centroamericana. La coordinación de las acciones de respuesta para la atención de la salud, y la ayuda humanitaria ante un desastre de grandes proporciones como Mitch, ha evidenciado grandes dificultades generando duplicidades, desorganización y pérdida de la efectividad. Se ha reconocido que se debe controlar la distribución de los medicamentos, ya que estos pueden llegar a escasear debido a la sobreatención médica que genera el relativamente fácil acceso a este tipo de atención en condiciones de desastre. Este planteamiento es coherente con el criterio mencionado en Nicaragua: “... el país debe prepararse gerencialmente para asumir la ayuda internacional ...”.

Se ha planteado que los medicamentos son otro de los insumos imprescindibles para la respuesta que se debe encontrar accesible, y se debe publicar un listado de los más usados según las enfermedades más frecuentes, además de disponer también de un listado de los proveedores según criterios de efectividad de las entregas que realizan y la eficiencia y eficacia de sus productos.

En cuanto a los instrumentos de gestión como el SUMA, se ha planteado la necesidad de otorgarle una mayor relevancia nacional. Casi todos los países centroamericanos tuvieron la experiencia en el manejo del SUMA al menos a nivel central, y existe coincidencia en la necesidad de continuar su desarrollo. Sin embargo esto debe expresarse en un política de estado para difundir y organizar este sistema. Por ejemplo en Honduras se ha elevado este sistema informativo al nivel de dirección en el esquema organizativo de Comité de Preparación para Emergencias y Contingencias (COPECO), con el propósito de asignarle una mayor importancia nacional.

A nivel local las lecciones aprendidas se concentran en el fortalecimiento del papel del municipio, y la necesidad de la reforma del estado a favor de la descentralización socioeconómica. Esto se ha relacionado con la falta de recursos para responder de manera inmediata en situaciones de desastres. Se demanda planificar atendiendo a todas las etapas para la gestión del riesgo incluyendo la fase tardía, pero estos planes no resultan reales por la escasa disponibilidad y acceso a los recursos económicos.

Se ha identificado la debilidad del nivel local para garantizar respuestas organizadas, las duplicidades y la improvisación, así como la falta de recursos. Aunque estas lecciones resultan coherentes con lo que se ha planteado sobre las dificultades del municipio para acceder a los recursos económicos y la necesidad de un proceso de descentralización más profundo, también tiene que ver con la falta de planificación local para la gestión del riesgo.

En la planificación de emergencias se ha planteado con fuerza la necesidad de reforzar las acciones que se realizan antes de los desastres, y que tienen que ver con la prevención y la mitigación. Sin embargo también se ha identificado la necesidad de que la planificación incluya la respuesta tardía y las acciones de rehabilitación, aspectos que tradicionalmente tampoco se han tomado en cuenta con énfasis.

La importancia de definir sitios seguros para la microlocalización de albergues para damnificados es otra de las lecciones más relevantes identificadas a nivel local. Este planteamiento es coherente con lo que se ha reconocido a nivel central. Se necesita establecer criterios sanitarios y sobre equipamiento básico según se ha dicho explícitamente en las entrevistas, pero también hace falta contar con mapas de amenazas, y de riesgos y recursos más detallados o de mayor resolución espacial. Sin embargo en esto último no se advierten notables lecciones aprendidas.