Figura

Indice por esto capitulo

El equilibrio del medio ambiente (elementos minerales, flora y fauna) permite dar seguimiento armónico a la vida en todas sus formas. Las presiones ecológicas por acciones externas alteran dicho equilibrio. Existen presiones ecológicas de tipo natural (terremotos, erupciones volcánicas, etc.) y otras que son consecuencia de la actividad humana.

La capacidad del ambiente de mantener su equilibrio depende de él mismo. Un ambiente natural con diversidad de especies es un ambiente equilibrado, con capacidad de reaccionar y autosustentarse.

Los árboles ayudan a incrementar la productividad de los cultivos, a consentir la producción en tierras marginales y a sostener una intensificación de la agricultura.

Plantación de

teca

El hombre ha vivido en equilibrio con el medio ambiente durante un período muy largo, porque la densidad de la población humana era contenida y regulada por normas naturales, exactamente como cualquier otra especie. Pero, gradualmente, el hombre ha introducido en sus actividades medios no naturales, convirtiéndose en hombre tecnológico. El progreso tecnológico ha permitido al hombre sostener una población cada vez más densa y la presión demográfica ha sido, a su vez, elemento estimulante para el progreso tecnológico.

A través de este progreso, el hombre ha explotado más los recursos naturales, volviendo el medio ambiente más productivo para sus fines, capaz de soportar así una mayor presión demográfica. Eliminó los bosques para sembrar cereales y pastizales, utilizó la energía del ambiente -bajo forma de leña, carbón, petróleo, etc.-; forjó metales extraídos del ambiente, para fabricar instrumentos de producción y guerra.

* Las presiones demográficas y el progreso tecnológico, son la causa de las presiones ecológicas.

* El proceso de desarrollo no ha sido natural y está fuera del equilibrio ecológico, el hombre se ha aprovechado de los recursos ambientales, sin invertir en el medio ambiente, actuando como si los recursos fueran inagotables.

* El hombre tecnológico no ha considerado que su desarrollo depende de que el ambiente pueda seguir manteniendo los ritmos de producción necesarios para la sobrevivencia de una población humana 1000 veces mayor de la que naturalmente puede mantener.

Las presiones ecológicas naturales y las actividades humanas pueden producir un desequilibrio ambiental.

Tabla No 1

Población Mundial 6000 a.C.- 1988

|

Año |

Población Mundial (millones) |

|

5000 a.C. |

5-25 |

|

1000 a.C. |

250 |

|

1850 |

1.100 |

|

1930 |

2.000 |

|

1950 |

2.500 |

|

1975 |

4.000 |

|

1988 |

5,000 |

La población mundial asciende actualmente a unos 500 millones de personas y se prevé que aumentará a 8500 millones para el ano 2025.

¿Se puede regresar al

equilibrio natural del medio ambiente, cambiando la forma de producción ?

El ambiente sólo podría estar en equilibrio natural, con un hombre recolector de productos que crecen espontáneamente y con una población muy poco densa. La realidad poblacional no nos permite regresar a las condiciones naturales, por lo que es necesario establecer un equilibrio hombre-ambiente que permita condiciones de armonía entre las necesidades ambientales y la producción. Además, el desequilibrio multiplica las consecuencias de los desastres naturales y provocados por el hombre.

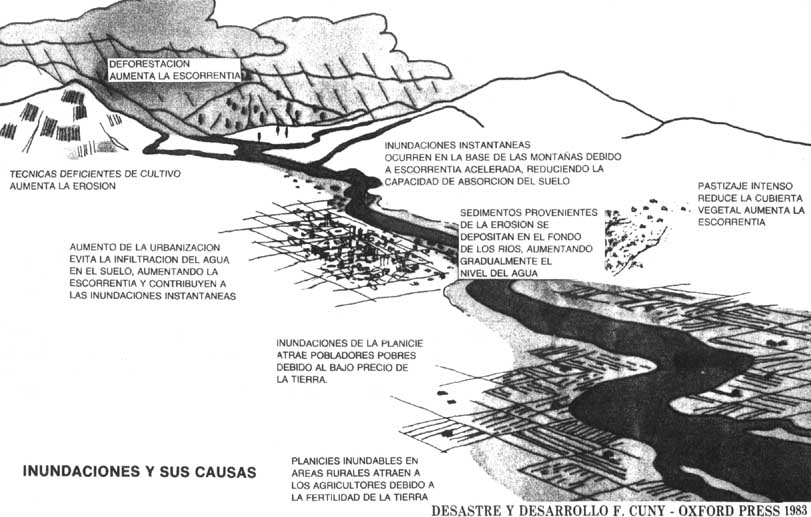

Las inundaciones y las sequías están directamente relacionadas con la de forestación.

INUNDACIONES Y SUS

CAUSAS

El desequilibrio ambiental originado por la falta de armonía entre desarrollo-producción y medio ambiente aumentan la vulnerabilidad frente a los desastres, y es, en ocasiones, la causa de éstos.

Este desequilibrio determina además, a una serie de riesgos cotidianos que afectan especialmente a las poblaciones más pobres.

Debido a la presión demográfica están disminuyendo las tierras disponibles para la agricultura itinerante: a causa de ¡a reducción de los períodos de barbecho y del uso excesivo de las tierras disponibles, tos métodos tradicionalmente sostenibles se están convirtiendo en métodos destructivos.

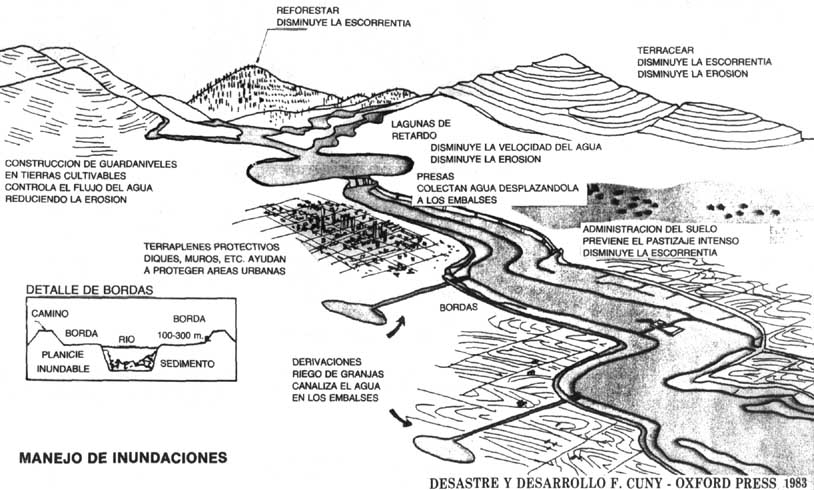

MANEJO DE

INUNDACIONES

Es realísticamente imposible volver al equilibrio natural, la única salida a la actual situación de riesgo es cambiar el enfoque de producción y desarrollo, buscando un equilibrio nuevo y armónico entre la necesidad de producir para sustentar a la población y la necesidad de salvaguardar las condiciones ecológicas para seguir produciendo y conservando el medio ambiente.

Algunas recomendaciones serían:

* Reparar los daños que el medio ambiente ha sufrido hasta hoy: Planificando intervenciones para disminuir la vulnerabilidad ambiental (conservación del suelo y lucha contra la erosión, deforestación, etc.)

* Contener la densidad de población a nivel local: Creando condiciones que favorezcan la distribución uniforme de la población en el territorio, logrando así la disminución de la carga de población.

La planificación familiar como única medida de control demográfico no ha logrado resultados satisfactorios. El desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida son elementos que naturalmente controlan el crecimiento demográfico.

La planificación familiar

* Producir en armonía con el medio: Investigando las formas de producción que no exploten el medio ambiente, como ha sido hasta hoy, sino, que inviertan en él.

* Incentivar el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades.

Las leyendas describen los árboles como el regalo de Dios al homnre, como el vinculo entre el cielo y la tiera, como el lugar de reposo del alma.

Principios básicos:

* La producción debe considerarse parte integrante del ambiente y no una forma de aprovecharse de él.

* Búsqueda de la justicia ecológica. La producción armónica no puede crear pobreza, sino que debe incidir directamente en la disminución de los actuales niveles de la misma, ya que la pobreza es un efecto del desarrollo desequilibrado, y causa de desgaste ambiental.

Los árboles pueden constituir un cultivo comercial tanto para los pequeños como para los grandes productores. La fruta. los aceites, la madera de construcción. la caña, el látex y las gomas proporcionan utilidades que contribuyen considerablemente a los ingresos de exportación.

* Los bienes que se produzcan y las formas de producción deben determinarse en función del clima, del territorio y de la cultura del lugar.

* La producción debe basarse en fuentes de energía renovables.

* La producción debe prever el reciclaje de desechos (industriales, agrícolas, urbanos y rurales) como alternativa al uso de recursos naturales.

* Se debe regular y controlar el uso de las sustancias utilizadas en la producción.

El desarrollo de recursos forestales no madereros puede a veces generar ingresos mayores y más sostenibles que la conversión a la agricultura o la corta de árboles para obtener madera de construcción.

Indice por esto

capitulo

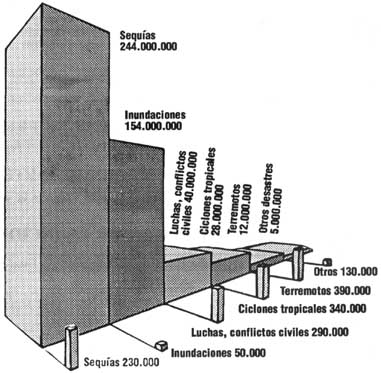

Es conocido que en los últimos veinte años los desastres naturales han costado la vida a unos 3 millones de personas en el mundo, han perjudicado la existencia de por lo menos 800 millones de seres más y han ocasionado daños inmediatos que superan los 23,000 millones de dólares, así mismo se afirma que el 90% de los daños han ocurrido en los países en vías de desarrollo.

Esta situación, en parte, es causada por desconocimiento y actitudes equivocadas:

* Se ha justificado en nombre del progreso, desastres provocados por fábricas que tratan productos peligrosos, o que descargan en los ríos o en el aire productos tóxicos o radiactivos.

* Se ha ignorado la relación existente entre las consecuencias de un desastre y el nivel de desarrollo del país o de la comunidad afectada.

* Se ha ignorado el papel activo que las comunidades pueden y deben desarrollar en estas situaciones.

* Se ha considerado la tecnología sofisticada como la solución a problemas cuyas raíces están en la falta de organización de los servicios básicos y en la alta vulnerabilidad ambiental y social en que vive la población.

Siempre se ha querido asociar los desastres al azar, con la buena o mala suerte.

El azar, la buena fortuna o mala

suerte, siempre han sido asociados a los desastres

Antiguamente se consideraba que los desastres naturales eran inevitables y que la única acción posible ante ellos era atenderlos cuando éstos se presentaban, hoy en día el análisis de su génesis nos ha demostrado que existen dos variables básicas que generan el riesgo de que ocurra un desastre.

Víctimas de desastres de 1970 a 1979. Las columnas mayores representan el número de personas afectadas; las menores, el número de muertos. (Fuente: Prevention Better than Cure, Cruz Roja Sueca, 1984, basado en estadísticas de la Liga de la Cruz Roja y de USOFDA).

Estas dos variables son: De origen o

peligrosidad

* EL FENOMENO NATURAL, también llamado amenaza o peligro. (Ejs.: Huracanes, erupciones volcánicas, terremotos). Este posee en cada caso diferentes características de localización, intensidad, predictibilidad y recurrencia. Existen también peligros provocados por el hombre tales como los accidentes nucleares, los derrames químicos, inundaciones y deslizamientos.

La condición que actúa como coeficiente multiplicador de las consecuencias de un evento peligroso como son:

* LA VULNERABILIDAD, definida como lesiones personales, daño a estructuras, interrupción de actividades económicas y de las funciones normales de los asentamientos humanos. En los últimos años el crecimiento de la población, la urbanización no planificada y la concentración de la industria e infraestructura en sitios peligrosos han generado un aumento significativo de esta variable.

Actualmente se debe considerar, según el caso, la posibilidad de desarrollar alguna de las medidas de reducción de los desastres que sean factibles y que se agrupan en:

MEDIDAS DE PREVENCION,

que buscan evitar el fenómeno

causante

MEDIDAS DE MITIGACION,

que buscan reducir la

vulnerabilidad.

La pobreza es la causa primordial de muchos problemas ambientales en los países en desarrollo.

CUADRO 1: ESTIMACION DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA

|

Costa Rica |

El Salvador |

Guatemala |

Honduras |

Nicaragua | |

|

Población Total (miles de personas) |

2213 |

4747 |

7262 |

3691 |

2733 |

|

Estado de pobreza |

24.8 |

68.1 |

71.1 |

68.2 |

61.5 |

|

- Extrema pobreza |

13.6 |

50.6 |

39.6 |

56.7 |

34.7 |

|

- No satisfacción de necesidades básicas |

11.2 |

17.5 |

31.5 |

11.5 |

26.8 |

|

No pobres |

75.2 |

31.9 |

28.9 |

31.8 |

38.5 |

Fuente: CEPAL con base en información de los países y CELADE (1981)

Catástrofe = Peligro ×

Vulnerabilidad

Planificando para lo excepcional se responde a lo cotidiano

Para bajar la frecuencia y gravedad de las catástrofes se deben reducir ambos factores de esta ecuación.

En el estado actual del conocimiento científico, muchos de los peligros no se pueden prever -en cuanto a la hora y localización de ocurrencia, ni eliminar. Contrariamente, la vulnerabilidad de un sistema puede ser evaluada y en consecuencia reducida, gracias al papel activo que la comunidad puede y debe asumir.

Las diferencias en el impacto de los desastres son debidas, en parte a diferencias en el grado de vulnerabilidad de las sociedades afectadas.

En la mayoría de los países de América Latina, las condiciones de pobreza y la carencia de servicios básicos Vuelven "emergencia" muchas de las necesidades de la población como son el abastecimiento de agua, la red de alcantarillados, la vivienda, la educación, el trabajo y la seguridad.

En un sistema social carente en lo cotidiano, cualquier situación puede volverse una emergencia, sin embargo, sería un grave error considerar las acciones específicas y puntuales de emergencia como solución a los problemas que deben ser resueltos con los programas de desarrollo y una mejor organización y cobertura de los servicios básicos.

Proyectar hacia la realidad cotidiana la prevención y preparación para las situaciones de emergencia, significa conjugar la respuesta a necesidades específicas y urgentes con los programas de desarrollo.

Organizando para lo cotidiano se

realiza una prevención para lo excepcional.

mito - Los desastres

matan al

azar

Los mitos antiguos determinaban una aceptación fatalista de los eventos que originan los desastres. Actualmente, los conocimientos científicos permiten explicar las causas y modalidades de estos eventos. Sin embargo, nuevos mitos vienen a reemplazar los viejos, estimulados por los modernos medios de comunicación, los cuales tienden a resolver los aspectos más espectaculares de una emergencia, con el riesgo de inducir las mismas actitudes pasivas que en la antigüedad.

realidad

Aunque toda la población sufre con un desastre natural, los más vulnerables son los pobres, especialmente las mujeres, los niños y los ancianos.

explicación

Los desastres naturales pueden acentuar las desigualdadades sociales. Mucha gente pobre vive en lugares precarios, ubicados con frecuencia en sitios propensos a inundaciones o deslizamientos.

La pobreza, por lo general, implica una carencia de servicios básicos de salud y favorece el hacinamiento humano o sus efectos desastrosos en las condiciones sanitarias. Contrariamente, los sectores más estables económicamente cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para reconstruir sus bienes y proteger su vida.

realidad

Aunque existen casos aislados de comportamiento antisocial, la mayoría de la gente responde generosamente.

mito - Los desastres

sacan a relucir lo peor del comportamiento humano.

explicación

Las noticias inadecuadas tienden a enfatizar los casos de conductas antisociales, reportando con exageración escenas de caos, disturbios y saqueos. Estas constituyen la excepción y no la regla, después de un evento catastrófico. La gran mayoría de la población actúa racionalmente y con generosidad y frente a la adversidad común.

realidad

Las epidemias no surgen espontáneamente después de una emergencia: es importante tranquilizar a la población, estableciendo un sistema de vigilancia de las enfermedades e investigando todo rumor de brote.

mito - Epidemias y

plagas son inevitables después de un desastre.

explicación

Debido a que las grandes epidemias del pasado producían muchos muertos, la población asocia la presencia de cadáveres al riesgo de enfermedades. Sin embargo, el cadáver por sí mismo no produce ninguna epidemia, no es transmisor de ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, es necesario borrar esa imagen para poder tratar primero a los heridos y después enterrar los cadáveres.

realidad

La clave para prevenir enfermedades es mejorar las condiciones sanitarias y educar a la población en el tiempo normal, manteniendo o restableciendo rápidamente los servicios y programas regulares de salud.

mito - Después de un

desastre es necesario vacunas masivamente.

explicación

Hay una relación desastre-vacunación, la población espera ser vacunada, la prensa la estimula, los políticos caen en la trampa y vacunan. La vacuna que más se administra es la de Tifoidea. Esta vacuna sólo da el 50% de protección si se ponen las tres dosis. En general, en los desastres sólo llega a suministrarse la primera dosis, la cual inutiliza un 25% de la población que la recibe, debido al dolor y la fiebre que produce. Las restantes dosis que deberían ser aplicadas a los dos y tres meses de la primera, ya están fuera del interés general.

realidad

Los desastres son diferentes entre sí y por lo tanto, causan diferentes efectos sobre la existencia de alimentos.

explicación

Las sequías, huracanes, inundaciones afectan la agricultura y como consecuencia, agotan las existencias de comida en los almacenes y comercios.

mito - La carencia de

alimentos es inevitable después de un desastre.

En el caso de un terremoto los alimentos no desaparecen, pero las carreteras y otras vías de comunicación si pueden ser afectadas; el reto consiste en hacer llegar los víveres donde se necesitan.

Las donaciones de alimentos no solucionan el problema de transporte y además, la importación en masa de alimentos donados pueden crear depedencia de la ayuda externa y perjudicar al agricultor nacional. Hoy día se considera más indicado para las agencias de socorro, invertir en soluciones a largo plazo (semillas o herramientas) para asegurar una buena cosecha y ayudar a reconstruir la economía local.

realidad

Económica y emocionalmente es mejor albergar a los damnificados de un desastre en sus propios vecindarios, en vez de mudarlos a lugares ajenos y lejanos.

mito - Acomodar a los

damnificados en refugios provisionales es la mejor alternativa.

explicación

La mayoría de la población damnificada se resiste a abandonar sus casas y pertenencias; muchos de los que se quedaron sin hogar prefieren acampar en calles o plazas cercanas y no en los refugios temporales. Las personas, parientes y comunidades pequeñas se hacen cargo de ellos mismos siempre y cuando cuenten con un techo.

Las tiendas de campaña de tamaño familiar son muy solicitadas cuando ocurre un desastre. Sin embargo, establecer este tipo de campamento no es la mejor alternativa, debe ser el último recurso.

Los albergues o campamentos crean problemas crónicos, como el hacinamiento con sus repercusiones sanitarias y psicológicas. Por lo tanto, es más efectivo utilizar los fondos para adquirir materiales de construcción en el país damnificado, así las víctimas podrían reconstruir sus viviendas en forma permanente utilizando el material y tecnología local.

mito - Voluntarios

extranjeros con cualquier tipo de experiencia se necesitan urgentemente

realidad

La gente común y el personal local se movilizan espontáneamente y casi siempre cubren las necesidades inmediatas. El país activa los servicios médicos más sofisticados en la capital.

explicación

Aun el profesional extranjero más competente, si no es solicitado' y necesario, puede convertirse en un peso para el país afectado. La generosidad internacional sería más efectiva si se invirtiera en los preparativos antes de un desastre.

realidad

Una respuesta rápida que no esté basada en una evaluación objetiva de las necesidades contribuye al caos.

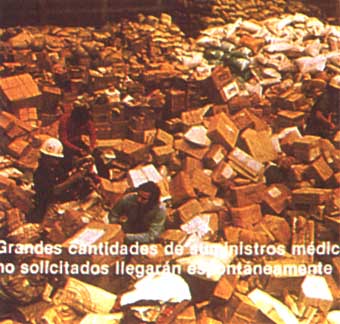

mito - Cuando se

trata de ayuda internacional envíe lo que sea y envíelo ahora.

Ejemplo: En el terremoto de Guatemala de 1976 el

70% de los fármacos enviados en emergencia no correspondieron a las

necesidades.

explicación

Después de una catástrofe lo más importante es hacer una evaluación rápida de lo que se requiere para saber qué ayuda solicitar, de modo que el país donante no sea el que decida lo que se necesita.

La noticia de un desastre natural da la vuelta al mundo en cuestión de minutos; en pocas horas la asistencia de la comunidad internacional - medicinas, alimentos y ropa - está en camino, pero no siempre la rapidez es la mejor solución. Grandes cantidades de donativos y cositas que no se necesitan no mejoran las condiciones, pero movilizan recursos para su transporte, clasificación y almacenamiento. Los países donantes no deben dar su cooperación hasta que no sea solicitada por la oficina oficial del país afectado.

realidad

Los efectos de un desastre duran mucho tiempo; la ayuda exitosa es aquella que se realiza a tiempo después del desastre mismo, apoyando y reforzando los programas de desarrollo y reconstrucción del país.

mito - La normalidad

regresa en poco tiempo.

explicación

Rápidamente los medios de comunicación colectiva suspenden la información sobre el desastre; sin embargo, el impacto económico, social y ambiental es un desastre a largo plazo. La vulnerabilidad de la población aumenta y ello puede provocar un impacto mayor en los meses que siguen al evento.

(OPS "Mitos y Realidades")

Por lo general pueden reconocerse 3 fases:

Primera Fase:

En los primeros minutos de una situación

de desastre, la mayoría de las personas quedan paralizadas y desorientadas. Este

fenómeno dura unos pocos minutos. Sólo se presentan situaciones de pánico en

lugares cerrados donde se encuentran multitudes, ejemplo: un cine.

Segunda Fase:

En las horas siguientes al impacto se

observan reacciones caracterizadas por la solidaridad, espontaneidad, lazos

afectivos, lo cual puede utilizarse como recurso valioso para hacer frente a la

situación.

Tercera Fase:

En los días posteriores, disminuye este

estado de solidaridad y van apareciendo conductas pasivas, de tristeza,

depresión, desasosiego, etc.

Problemas psicológicos más frecuentes

Las depresiones son un riesgo que es preciso prevenir. Los trastornos psicológicos pre-existentes no parece que se agraven, y en algunos casos se producen mejorías espontáneas.

En muchos casos aparece insomnio, enuresis en los niños, manifestaciones de ansiedad o trastornos psicosomáticos acompañados de depresiones ligeras.

Ciclo afectivo positivo

Superado los primeros minutos de paralización, aparece en la gente un estado afectivo positivo. La gente se moviliza para salvar familiares y vecinos.

En este momento caen las barreras sociales y aparecen conductas de solidaridad, ayuda mutua, organización, participación. Se ve en la población conductas activas y organizativas, las que deben ser orientadas por el personal local de salud a la solución de problemas concretos.

En la fase sucesiva, restauradas ya las normales modalidades del funcionamiento de la vida social, existe un riesgo de que se paralicen los potenciales afectivos, positivos, y puedan prevalecer condiciones afectivas negativas como la pasividad, depresión, desconfianza.

Las experiencias muestran que esta inversión psico-afectiva puede ser eliminada con métodos apropiados.

Los operadores de Salud Mental Comunitaria deben estimular y mantener el potencial afectivo-positivo, y canalizarlo hacia acciones tendientes a resolver problemas concretos. Los procesos psico-afectivos conscientes que se transforman en posibilidades concretas de cambiar la realidad, actúan como reforzadores y alimentan nuevas iniciativas. Esta dinámica se define como ciclo afectivo-positivo de las comunidades y los grupos que las componen.

Para muchos componentes de la comunidad, la situación inicial es tan negativa que se necesita un trabajo previo para involucrarlas en algo que pueda representar un beneficio para ellos, este puede ser el caso de los ancianos, minusválidos, huérfanos, enfermos, etc.

El personal local de salud, además de estimular los ciclos afectivos positivos, deberán favorecer la inserción de estas personas con dificultades, que normalmente quedarían excluidas.

Un método efectivo para desarrollar los ciclos afectivo-positivos es el análisis participativo de las necesidades y la identificación de respuestas apropiadas.

La etapa final es la realización de las soluciones identificadas en conjunto, lo cual alimenta el ciclo afectivo-positivo de la comunidad y permite un acercamiento de los grupos fuertes y los grupos vulnerables.

A un mes del desastre, los organismos de socorro han terminado su labor

La vida vuelve a la

normalidad!!!

Indice por esto

capitulo

Varios programas de ayuda especializada son dirigidos a víctimas de los desastres y situaciones de emergencia: desplazados, refugiados, víctimas de terremotos, incendios, inundaciones y deslizamientos. Estos grupos están compuestos en su mayoría por la población de escasos recursos. Los programas de ayuda en casos de emergencia pueden ocultar los problemas permanentes de las comunidades y obstaculizar la introducción de programas de desarrollo.

Con el avance de las comunicaciones, la noticia de un desastre da la vuelta al mundo en pocos minutos; la máquina de la solidaridad internacional se pone en marcha y es idea común que la primera necesidad es intervenir rápidamente enviando equipos, medicinas, alimentos, personal sanitario y otros bienes de primera necesidad.

A menudo el único efecto será amontonar materiales y alimentos que se deterioran sin haber solventado las necesidades de las poblaciones afectadas.

La experiencia de estos años nos ha demostrado que la ayuda internacional es muy importante, siempre y cuando sea manejada por personas idóneas y orientada a cubrir necesidades reales de la población afectada.

La ayuda internacional no debe ser antagónica ni sustitutiva de las estructuras del país afectado; más bien debe armonizar con los objetivos de desarrollo identificados por el país mismo, a pesar de la emergencia.

El impacto y la utilidad real de la ayuda externa han sido objeto de reflexión por parte de los donantes y de los beneficiarios, bajo la coordinación de los organismos internacionales que están tratando de uniformar criterios y procedimientos para la mejor canalización de la ayuda.

La ayuda externa no debe sustituir

a la acción de la población y a los servicios del país

afectado.

Discriminación: Los programas reservados únicamente a grupos de población (repatriados o refugiados) en situación de emergencia, frecuentemente despiertan una agresividad por parte de las demás poblaciones excluidas que comparten la misma condición de pobreza en la zona.

Asistencialismo: Los grupos de población asistidos por programas de ayuda por largos períodos de tiempo, son los más difíciles de ser integrados autónomamente a la vida social y productiva.

La ayuda externa debe apoyar el

desarrollo programado del país.

El asistencialismo es un riesgo común

en la relación entre desastre y ayuda alimentaria

Sectorialismo: Las intervenciones que se ocupan únicamente de un sector de las necesidades de estas poblaciones: programas de vivienda, pero no de trabajo; vacunaciones, en alternativa a la educación mediante medicamentos, pero no dé la calidad del agua. Estas intervenciones pueden desequilibrar aún más situaciones ya bien complicadas, dificultando así cualquier tipo de planificación por parte de las autoridades locales.

Dispersión: Intervenciones que no definen un área geográfica donde concentrar su impacto produciendo acciones no programadas y arbitrarias, como expresión de oportunismo o de presiones políticas que producen altos costos y bajos resultados.

Atemporalidad: Intervenciones que se realizan con atraso en relación al momento en que se decidieron, mientras las necesidades y las condiciones locales cambian.

Inflexibilidad: Programas que son otorgados a entidades ejecutoras que por contrato no tienen la flexibilidad para adecuarse a los cambios que se dan localmente.

Precariedad: Por razones ideológicas o por obtener resultados rápidos y visibles, las intervenciones no involucran suficientemente al sistema de los servicios públicos y de las instituciones del país, hecho que dificulta una continuidad al finalizar la intervención externa.

Dependencia: El envío de material y maquinaria no adecuados, que además de ser desaprovechados, genera dependencias en cuanto a lo enviado:

* No se adecúa al nivel tecnológico del país.* No hay disponibilidad de repuestos.

* Costos de mantenimiento elevados y falta de personal capacitado.

* Reflejo negativo sobre la economía y la producción local, ya que compite con artículos de mejor calidad y de bajo precio o regalados.

Ejemplo:

En una comunidad de San Salvador, el Comité de Salud había organizado una campaña para la recolección de basura basada en la organización de los mismos pobladores. En una comunidad adyacente, una entidad extranjera ha desarrollado también un programa similar utilizando el trabajo de voluntarios con incentivos económicos.

El proyecto de la primera comunidad no logró sus objetivos porque la población esperaba ser incluida en el proyecto de los vecinos. En la segunda comunidad, unos 15 días después, la basura se encontraba nuevamente como antes.

Al suspenderse la ayuda externa las dificultades del servicio de aseo público eran evidentes. El asistencialismo genera la idea que las soluciones a los diferentes problemas del país "llegan desde afuera".

Ejemplo

En conclusión, la experiencia de estos años nos ha demostrado que la ayuda internacional representa un aporte valioso, siempre y cuando no antagonice o sustituya los esfuerzos de la población y de las instituciones del país, sino que los apoye con programas de desarrollo identificados por el mismo país.

Los recursos que llegan al país después de un desastre tendrán, como prioridad, permitir a la población regresar rápidamente a las condiciones preexistentes, o mejorar dichas condiciones si fueran insatisfactorias y apoyar políticas de desarrollo que incluyan programas de prevención y preparación para situaciones de emergencia.

Los organismos de anida deben

coordinar mis esfuerzos para permitir una respuesta integrada a las necesidades

de la comunidad víctima de un desastre.

La ayuda externa debe adecuar su

cooperación en base a las necesidades planteadas a nivel local.

Qué quiere el mundo y como pagar

por

ello...

|

|