Figura

Indice por esto

capitulo

Muchos países se han dotado de una estructura nacional para dar respuesta a las situaciones de emergencia, organizando sistemas nacionales que se ocupan de programas de prevención, preparación y socorro. El propósito es coordinar la labor de los diferentes sectores que actúan antes, durante y después de la emergencia, de manera que el país esté preparado para hacer frente a un desastre, implemente programas preventivos, responda en forma apropiada y oportuna durante un desastre, tome la decisión para rehabilitar los servicios dañados y reconstruya en el marco del concepto de desarrollo integral.

Estos sistemas tienen una organización y finalidades bastante semejantes y prácticamente todos tienen aspectos de coordinación similares, incluso con diferentes nombres: protección civil, defensa civil, comité de emergencia nacional, comité permanente de emergencia nacional, comité nacional de emergencia, comisión nacional de emergencia, etc.

* Estar adscritos a una institución del Sistema Nacional de Emergencias, por ejemplo el Ministerio del Interior, de Defensa, o de Obras Públicas o Presidencia de la República.

* Contar con un cuerpo directivo central compuesto por representantes de diferentes ministerios y dependencias del Gobierno, así como algunas ONG.

* Desarrollar las actividades encomendadas por las autoridades nacionales a través de una directiva que cuente con personal preparado.

* Organizar una red regional y municipal para adecuar la respuesta operativa a las características específicas de la zona.

La experiencia ha demostrado que organizar una estructura sin relación con los programas y actividades ordinarias, aumenta el déficit presupuestario del país, y produce resultados negativos al mal utilizar los recursos humanos, desaprovechar equipos de alto costo y limitar la confianza de la población en una organización desconocida, sin producir ningún mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios ofrecidos en lo cotidiano.

Análisis de los Recursos de

Emergencia

Por lo anterior se recomienda una coordinación de las diferentes entidades para:

* La identificación previa de situaciones y escenarios de riesgo.* La implementación de programas intersectoriales de respuesta, tomando en cuenta el comportamiento y necesidades de la población.

* Organizar la respuesta utilizando las estructuras, los instrumentos y el personal necesario.

PLAN DE EMERGENCIA LOCAL

Es necesario pensar en una red territorial basada en la propia organización de la comunidad (colonias, barrios, escuelas, lugares de trabajo), ya que es localmente donde se producen las situaciones de emergencia que multiplican los efectos de un desastre y en las primeras 72 horas, la organización es el principal recurso que tiene la población para disminuir las consecuencias del mismo.

El conocimiento que la población tiene de las características del territorio y de los recursos existentes es fundamental para la realización de planes locales, en particular en nuestras ciudades y pueblos en los cuales los servicios públicos son insuficientes.

Las comunidades que quieren elaborar un plan de emergencia deben solicitar la cooperación del comité de emergencia municipal, para lograr la homogeneidad y congruencia necesaria.

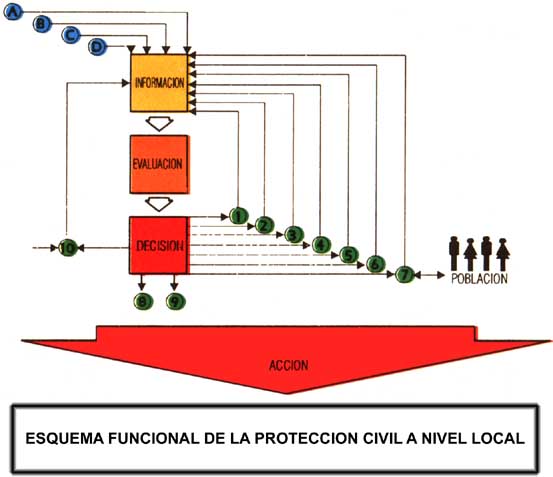

ESQUEMA FUNCIONAL DE LA PROTECCION

CIVIL A NIVEL LOCAL

A. MONITOREO SISMICO

B. MONITOREO VOLCANICO

C. MONITOREO METEREOLOGICO

D. MONITOREO MICRO-GEOLOGICO1. HOSPITAL LOCAL

2. BOMBEROS Y OTROS SERVICIOS LOCALES

3. MIPLAN Y MINISTERIO DEL INTERIOR

4. FUENTES DE INFORMACION

5. GRUPOS DE VOLUNTARIOS LOCALES

6. ORGANISMOS GESTORES DE SERVICIOS (AGUA, ELECTRICIDAD, ALCANTARILLADO, ETC.)

7. COMITES LOCALES DE EMERGENCIA

8. MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA

9. ESTRUCTURAS LEGISLATIVAS

10. ENTIDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

El comité de emergencia municipal es la expresión más periférica del Sistema Nacional de Emergencias del país, que se articula en nacional, regional y municipal.

COMITE DE EMERGENCIA

Los sistemas nacionales podrán desarrollar diferentes niveles de organización tales como:

* Comités de emergencia de barrios, colonias

Integrantes: Responsable del comité de salud, maestro, enfermera, trabajadores calificados como albañiles, electricistas, mecánicos; otros voluntarios que se pueden integrar a raíz de actividades participativas de análisis de riesgos y otros representantes comunales que se considere conveniente.

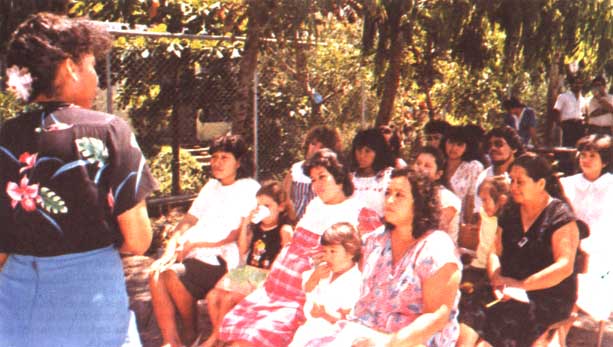

Ilustración

* Comité Emergencia de la Comunidad

La organización del barrio, vecinal, las directivas de comunidades representan el elemento fundamental alrededor del cual se desarrollan las actividades sociales, culturales en lo cotidiano.

En la planificación de iniciativas el Comité de la Comunidad incluye el tema de la organización frente a riesgo como base para programar respuestas adecuadas identificando los enlaces con los servicios locales con los cuales interactuar.

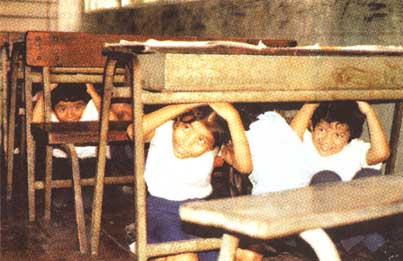

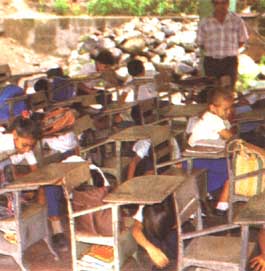

* Comité de emergencia escolar

Integrantes: Estudiantes, familiares y maestros

El comité de emergencia escolar tiene como objetivo realizar el plan institucional, involucrando a la familia en los preparativos para situaciones de desastre. Además, la escuela es un lugar físico que podría ser punto de referencia para la comunidad en caso de emergencia y como tal, debe ser bien conocido por todos los habitantes de la comunidad.

La mujer es la base

Tiene como objetivo realizar Planes Escolares de Emergencia

El grupo debe incluir alumnos de distintos grados para que el comité sea representativo de toda la escuela

* Comité de emergencia de lugar de trabajo

El conjunto de los sectores laborales deberá designar a las personas que conforman el comité, considerando fundamentalmente interés y aptitudes para ejercer las funciones que se asignen.

población

El número de personas que conformen el comité estará relacionado a la cantidad de personal y a la complejidad de la planta física.

* Comité de emergencia municipal (CEM)

Integrantes: Los servicios existentes en una zona administrativamente definida y los representantes de los comités de emergencia de la comunidad.

Definición: Es la estructura organizativa de coordinación municipal.

Responsabilidades:

* Identificación de escenarios de riesgos

* Organización de planes de emergencia local.

* Capacitación en la autoprotección y difusión de la información.

* Comité de Emergencia Regional (CER)

Integrantes: Nombrado por el nivel central que ordinariamente se coordine con las actividades de prevención y preparación y los representantes de alcaldías, representantes regionales de las instituciones de servicio y representantes de las instituciones de socorro.

Definición: Es la estación intermedia informativa, administrativa y operativa del Nivel Central hacia la comunidad y de ésta hacia el Nivel Central.

Responsabilidades: Enlace con CEM y CEN

Comité de Emergencias Nacionales (CEN)

Integrantes: El responsable usualmente es nombrado por el Presidente de la República y tiene un nivel equivalente al de un Ministro. Las instituciones de emergencia pueden recibir responsabilidades extraordinarias y transitorias, para coordinar la acción de otros ministerios.

Función: Es el Centro de Coordinación Central sustentado por la actividad técnico-científica de previsión y monitoreo.

emergencias

Responsabilidades:

* Organización del plan nacional de emergencia con base en los planes Regionales y Locales.

* Apoyo a las redes de monitoreo sísmico, volcánico e hidrológico

* Promoción de las obras para la eliminación o reducción de riesgos.

* Coordinar la capacitación de los planificadores locales en la realización de planes de emergencia.

El Comité de la Comunidad y el Comité Municipal funcionarán dividiendo la responsabilidad en cuatro niveles: Información, decisión, acción y evaluación.

Información

Representa el momento de la clasificación de los datos recolectados.

Decisión

La toma el responsable con base en el análisis de la información, en colaboración con los demás Comités de la red territorial.

Funcionamiento del comité de

emergencia

Acción

Los integrantes capacitados en la fase de preparación organizan las actividades en sus barrios, colonias, edificación, aulas o pisos.

Evaluación

Permite verificar los resultados comparando las metas fijadas y los logros obtenidos con base en fichas elaboradas previamente.

Es responsabilidad de la administración local y debe ser el producto de la organización comunal incluyendo Salud, Escuelas y el plan de los demás servicios existentes.

Análisis de vulnerabilidad

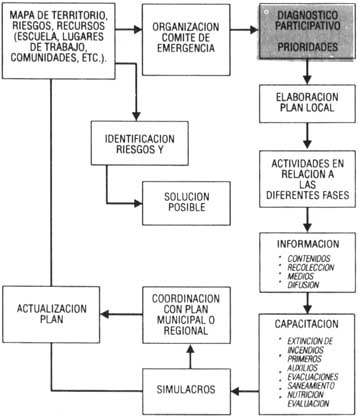

La programación de actividades de las diferentes fases del plan de emergencia, deben ser fundamentadas en un análisis de vulnerabilidad que, a nivel local, la población puede realizar colectivamente a través de la elaboración de mapas de riesgos, de recursos y de las características del territorio.

A través de la superposición de los mapas se identifican y priorizan los riesgos, las respuestas posibles y los recursos necesarios.

PLANES LOCALES

Las responsabilidades

La definición de las responsabilidades que los servicios y los comités de la comunidad deben asumir en situaciones de emergencia, es una etapa fundamental para la realización del plan local.

La Tabla No. 2 representa una hipotética relación entre prioridades típicas de una emergencia y responsabilidades de los servicios locales.

En los siguientes capítulos se tratará más específicamente sobre la realización del análisis de vulnerabilidad, organización del sistema informativo, local, capacitación y actividades específicas. Mapa de territorio, de riesgos y de recursos.

Tabla No 2 Ejemplo de responsabilidades en relación a los diferentes servicios

|

Responsabilidades |

Alcaldía |

CEN |

Salud |

Cruz Roja |

Obras Públicas |

Defensa |

Educación |

ONG * |

|

Alojamiento temporal en áreas identificadas |

· |

· |

· |

· | ||||

|

Primeros auxilios |

· |

· | ||||||

|

Salvaguardar la población de los daños ulteriores |

· |

· |

· | |||||

|

Evacuación de los edificios |

· |

· |

· | |||||

|

Garantizar a la población los servicios básicos |

· |

· |

· |

· |

· |

· | ||

|

Utilizar racionalmente los recursos existentes | ||||||||

|

Canalizar los recursos a los centros previamente

identificados |

· | |||||||

|

Asegurar formas de atención especial a niños, ancianos y

minusválidos |

· |

· |

· |

· |

· |

· | ||

|

Coordinar en el ámbito regional, provincial y comunal las

diferentes entidades públicas y privadas |

· |

· |

· | |||||

|

Coordinar acciones de protección y asistencia a los animales y

ganado |

· |

· |

· | |||||

|

Higiene ambiental |

· |

· |

· |

· |

· |

*

Varias responsabilidades en relación con la

competencia y nivel de coordinación con los servicios locales.

Instrumentos de Planificación Local

El Plan Local de Emergencia no es un listado de necesidades o de problemas.

Para lograr este resultado se proponen algunos instrumentos de planificación que a nivel local puedan ser utilizados.

Normalmente no existe mucha experiencia de planificación en los niveles locales, a pesar que en casi todos los países existen políticas de descentralización y desconcentración.

1. Mapas de Riesgos y Recursos.

Mapas de Territorio, Riesgos y

Recursos

Permite realizar el diagnóstico local, ser práctica de análisis y acercamiento de la población a los factores de riesgos existentes en un determinado territorio y por lo tanto definición de un "interés común" hacia los cuales canalizar energías para la solución.

Investigar los servicios existentes con los cuales se cuenta, además que permitan movilizar recursos no utilizados, puede ser una práctica ciudadana muy importante para el desarrollo local.

Permite que el sistema de información cuente con la percepción cualitativa de la realidad local y particularidades que ningún "experto" o investigación podría proporcionar.

2. Cartografía

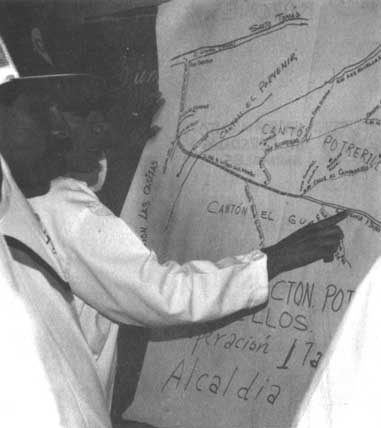

La representación visual del territorio: ubicación de escenarios de riesgos, de recursos, el mapa básico territorial, permite utilizar rápidamente toda una información que normalmente se queda inutilizada y desconocida.

La simple sobre posición de los mapas representa ya, en primer momento de planificación, indicando zonas prioritarias: recursos, riesgos, facilitando el envío de socorro y medidas de prevención en base a prioridad.

Las variables a tomar en cuenta pueden cambiar de acuerdo a la práctica que adquieren los planificadores locales.

Se pueden preparar mapas de:

* Ruta tren de aseo

* Expendio agua ardiente

* Red luz eléctrica

* Red agua potable

* Alcantarillado

* Epidemiológico en base a resultados de laboratorio de la Unidad de Salud.

3. Ficha familiar

Es una recolección cuantitativa de datos que permite cuantificar respuestas adecuadas a cuanto priorizado para programas locales.

|

FICHA FAMILIAR |

|

INSTRUMENTARIO TECNICO |

La "Ficha Familiar", es llenada por la misma comunidad, después del "Mapa de Riesgos" por parte del Comité de Salud oportunamente capacitado por parte del personal de salud.

La práctica de los encuestadores es una metodología que deja fría la comunidad, ya que en una entrevista individual, las personas responden a preguntas sueltas formuladas por desconocidos; y después de un tiempo, en los mejores de los casos, otros desconocidos las "explican", tal cual son sus problemas. El grado de involucramiento es nulo.

La Ficha puede ser preparada para su procesamiento informativo siempre y cuando el país cuente con un soporte informativo.

LA SINTESIS COMUNAL se hace a nivel municipal o de SILOS.

4. Estudio Socio-Económico del Territorio

Es un estudio previo a cualquier tipo de acción. Se trata de una base de información global del territorio en el cual se pretende operar.

Lo realizan entidades de planificación, regionales, sociedad de investigación económica y poblacional.

Indice por esto

capitulo

El mapa de riesgo, que se realiza con el personal local de los diferentes servicios, ofrece un diagnóstico completo e integral de los riesgos que existen y cómo son percibidos por la comunidad. El mapa es un instrumento particularmente útil en todos los programas de participación comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida y no solamente en la emergencia.

El análisis de vulnerabilidad realizado por la misma comunidad no sustituye al realizado por los técnicos de otros sectores como hidrogeólogos, vulcanólogos, técnicos de saneamiento, ingenieros sísmicos; sino que es un producto complementario.

Es una dinámica que permite el conocimiento colectivo de los riesgos existentes y la eliminación de los mismos, tanto en planificación como ejecución, dando prioridad al uso de los recursos locales.

La participación de la comunidad en los programas formales es la base principal para la organización de la misma.

La organización de la comunidad además de permitir la solución de varios problemas que afectan la población en tiempos ordinarios, representa el primer recurso en situaciones de emergencia, cuando en las primeras 72 horas los servicios públicos están desorganizados y con incremento en la demanda. La autogestión de la comunidad en estas primeras 72 horas es posible únicamente si en tiempos ordinarios se han desarrollado planes de emergencia basados en la información, la capacitación y la preparación.

PLAN DE EMERGENCIA

LOCAL

Grupos homogéneos:

Son grupos de personas que tienen como denominador común vivir los mismos riesgos sociales o ambientales, de compartir las dificultades, de compartir los mismos lugares y el conocimiento del territorio donde viven.

La directiva representa el primer interlocutor ya que normalmente está formada por líderes reconocidos por la comunidad y tienen el poder de convocar a asamblea.

El líder comunitario ayuda al grupo a identificar los interlocutores responsables y las entidades competentes para una efectiva colaboración.

Los técnicos que actúen en contacto directo con la comunidad son los más indicados para orientarla en la elaboración del Mapa de Riesgos, por ejemplo: maestros, enfermeras, inspectores de saneamiento, bomberos, técnicos agrónomos.

También es importante la participación de los que no están inmediatamente involucrados en las actividades de respuesta, ya que la atención de los desastres no se limita sólo a la fase de socorro, ejemplos: meteorólogos, técnicos de comunicación, sismólogos, ambientalistas, agrónomos, nutricionistas, sociólogos, salubristas, analistas y otros técnicos.

Varios grupos homogéneos de la comunidad pueden ser considerados en la realización del mapa:

* Habitantes de una colonia, de un barrio o de un

municipio.

* Amas de casa de un barrio

* Obreros de una

fábrica o empleados de una oficina

* Mujeres embarazadas

*

Estudiantes de una escuela

* Fieles de una parroquia

*

Campesinos que trabajan una misma zona rural

* Niños que juegan en el

mismo sitio

* Líderes, directivas.

Cuadro

1. Análisis de la experiencia pasada

2. Investigación de campo y elaboración del mapa

3. Discusión de los riesgos y recursos encontrados

4. Búsqueda de solución con servicios locales

5. Formación de comisiones y operativización de la respuesta

MAPA de RIESGO

Ilustraciones

Primera fase: análisis de la experiencia pasada

Figura

ASPECTOS A CONSIDERAR

Convocatoria:

La directiva invita al mayor

número posible de familias, con anticipación

Fecha: Realizarla en fecha y hora que la comunidad indique (sábado-domingo)

Lugar: Identificar un local grande como escuela, plaza, casa comunal, etc.

Discusión: Partir de la historia de la comunidad

La experiencia pasada de un desastre o de una situación de emergencia es diferente en relación al lugar, a la edad y a la actividad laboral; por ejemplo, para la mayoría de las comunidades de San Salvador, el análisis de la experiencia pasada coincide con el terremoto de octubre de 1986; otras comunidades son de desplazados de guerra, y recuerdan los enfrentamientos y los bombardeos; en el caso de los repatriados, su experiencia es la vida en los campos de refugiados, la repatriación, el regreso a los lugares de origen.

Para que el grupo examine el mayor número de factores relacionados con los riesgos existentes se proponen las siguientes preguntas:

¿Qué problemas produjo la catástrofe? ¿Qué urgencias y necesidades tuvieron? ¿Qué se hizo? ¿Cuáles problemas aparecieron después de la catástrofe? ¿Cómo se enfrentaron estos problemas?

Cada participante, pensando en su caso, es invitado a citar su experiencia y a escribirla directamente en una gran hoja de papel que previamente se ha fijado en el muro. La experiencia de uno motiva el recuerdo de otro que también escribe en la hoja su experiencia. En 30-40 minutos, gracias a la contribución directa de los participantes, en la hoja están escritas todas las variedades de situaciones que ocurren en una emergencia.

La experiencia pasada constituye un hecho común que involucra emocionalmente a todos y su análisis permite elaborar un listado de problemas realmente vividos que reflejan las características, los intereses, además del nivel de información y de capacidad crítica de la comunidad.

Posteriormente, el líder comunitario o el técnico de un servicio o de una entidad, solicita a los participantes que piensen en el diario vivir y expresen los riesgos ambientales y sociales existentes en la vida cotidiana de su comunidad.

La comparación de la experiencia pasada con la situación actual permite identificar los riesgos con que se convive cotidianamente, integrando varios sectores como:

Saneamiento ambiental, agua potable, letrinas, aguas negras, basura, roedores, contaminación, deforestación.

Carencia de servicios básicos: electricidad, comunicación, transporte, salud pública, hábitos alimenticios, vacunación, medicina preventiva y curativa.

Riesgos sociales: desempleo, analfabetismo, alcoholismo, drogadicción, falta de atención a grupos vulnerables, abandono escolar.

Texto

Además de los riesgos pueden ser tomadas en cuenta varias características del territorio, como el uso preferencial de:

* Vías, caminos y pasajes de mayor circulación

* Lugares de juego

* Lugares productivos

* Paradas de buses

* Localización de teléfono

El análisis de la experiencia pasada es una actividad importante, donde se realiza un intercambio de información entre los participantes en un clima de espontaneidad y sencillez, en donde el líder cumple la función de facilitar la participación activa de todos y al mismo tiempo estimular la discusión.

En estos encuentros es necesario utilizar, por parte de los líderes, una gran cualidad: saber escuchar.

Es también muy importante identificar los recursos. Limitarse sólo a enumerar los riesgos contribuye a generar en la comunidad un sentimiento de impotencia. Al contrario, conocer y tener .en cuenta los recursos existentes, como por ejemplo: Programas de salud, escuelas, actividades preventivas, bomberos, Cruz Roja, etc. fortalece un sentimiento positivo y activo, y permitirá sucesivamente una programación congruente de los recursos en el plan de emergencia.

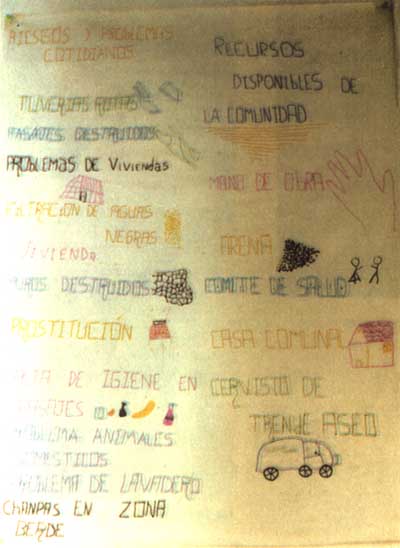

Se elaborará un listado de riesgos y recursos que represente el análisis de vulnerabilidad de la comunidad.

Símbolos

El grupo, de acuerdo a su lenguaje gráfico, establece símbolos convencionales que representan los riesgos y recursos identificados y que serán utilizados en el mapa para ubicar lo encontrado en el recorrido.

Segunda fase: investigación de campo y realización del mapa

Esta actividad necesita obligatoriamente de la luz del día y, por lo tanto, usualmente se realiza en un día festivo.

El grupo se organiza para efectuar una investigación de campo. Cada grupo tendrá un mapa de la comunidad, o un dibujo de la zona que le compete, donde representará, a través de símbolos: los riesgos, los recursos y las características de las zonas.

Riesgos sociales, como drogadicción,

alcoholismo, prostitución, serán identificados y discutidos en el Análisis del

Vulnerabilidad

Para lograr una mayor participación es mejor organizar a los participantes en grupos pequeños de 6-7 personas. Por ejemplo, si el grupo es numeroso, se recomienda dividirlo permitiendo así mejorar la eficacia de su acción: serán más las áreas visitadas y en menor tiempo.

RATONES.

Algunos problemas serán identificados en el camino, otros por medio de entrevistas puerta a puerta conversando sobre las condiciones de la familia y del hogar.

HACINAMIENTO DE PERSONAS Y

ANIMALES

Figura

Los problemas y recursos serán

identificados con símbolo de acuerdo al lenguaje gráfico de la comunidad.

Mapas Parciales

Recorrido en la colonia.

La investigación de campo permite

ubicar en el mapa los riesgos encontrados

La observación directa y la localización geográfica de los factores de riesgo, además de representar un acto concreto de prevención para los participantes, estimula la curiosidad de la gente que de esta manera puede ser informada e involucrada en el trabajo.

Tercera fase: discusión de los riesgos y de los recursos encontrados y búsqueda de soluciones con los servicios locales.

PLAN DE EMERGENCIA LOCAL

Se realiza de uno a dos días después de la segunda fase, para integrar los mapas parciales en un mapa único y completo que será colocado en un lugar público y visible para la comunidad. Para esta discusión, la directiva y el comité de emergencia invitarán a los técnicos del mayor número posible de servicios que normalmente realizan actividades en la comunidad.

El diagnóstico participativo es el resultado del análisis de los problemas encontrados, de las soluciones discutidas y de los recursos disponibles a nivel comunitario e institucional.

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

|

Problemas |

Necesidades |

Posibles Soluciones |

Objetivo |

Recursos |

|

Recargo en el transporte |

1. Vías |

Descongestionar la calle |

Reactivar económicamente el municipio |

Municipio |

El diagnóstico participativo que se realiza a raíz de esta actividad será la base para la transformación del listado de necesidades en un plan de área, permitiendo además a la comunidad formular una petición de servicios de manera precisa y específica. La estrategia de acercamiento con la comunidad y la promoción de actividades colectivas de autoidentificación de necesidades que se ha expuesto, pueden ser propuestas a todas las entidades que desarrollan programas de desarrollo local. Por ejemplo en materia de desastres se da la oportunidad de establecer un contacto directo con los servicios que forman el Sistema Nacional de Emergencias para la realización de planes de emergencia local.

PLAN DE EMERGENCIA LOCAL

Cuarta fase: formulación del plan, formación de comisiones y acciones prácticas de respuestas.

Como consecuencia, se formarán entre los participantes nuevos grupos activos en relación a las prioridades discutidas. La discusión con los interlocutores técnicos permite mejorar la interacción entre comunidad y servicios. Los técnicos identificarán de los problemas priorizados, aquellos para los cuales el servicio que representan puede dar una respuesta, en forma de acción directa o en términos de programación.

A través de la interacción con el CEM, se puede coordinar con varias entidades públicas o privadas para la solución de los problemas identificados que no son de la competencia directa de un solo sector.

Con la integración se pueden movilizar los recursos de la comunidad que de otro modo quedarían pasivos e inutilizados.

Los servicios, las entidades públicas y privadas, directivas y las comisiones se comprometen por medio de convenios a dar seguimiento y solución a los problemas priorizados, contando con la organización de la comunidad y las entidades presentes.

El Mapa de Riesgo debe ser objeto de una evaluación para verificar que las indicaciones y productos de la actividad tengan un impacto práctico y positivo.

Texto

En esta evaluación se podrán considerar los siguientes aspectos:

* Multiplicación de experiencias colectivas y número de mapas de riesgos efectuados.* Número de personas que se han involucrado en un momento dado, permitiendo cuantificar su eficacia en términos económicos, de tiempo y de recursos.

* Heterogeneidad entre los grupos.

* Organización de nuevos grupos.

* Número de acciones comunitarias implementadas para reducir su vulnerabilidad.

* Aumento de la utilización de los servicios y la capacidad de solicitar atención sanitaria, de formación, de saneamiento básico. Esto permitirá evaluar la integración entre comunidad e instituciones.

Discusión de los riesgos y

recursos encontrados.

|

Guía para la realización del mapa de riesgos y

recursos |

SI |

NO |

|

SE HA: | ||

|

PRIMERA FASE |

|

Guía para la realización del mapa de riesgos y

recursos |

SI |

NO | |

|

SE HA: | |||

|

SEGUNDA FASE | |||

|

Lugares de juego | |||

|

Guía para la realización del mapa de riesgos y

recursos |

SI |

NO | |||

|

¿Indicado en el mapa los riesgos encontrados? | |||||

|

sociales |

ambientales |

culturales | |||

|

¿Conversado con las familias tocando puerta a

puerta? | |||||

|

TERCERA FASE | |||||

|

Salud | |||||

|

¿Responsabilizado a un representante del Comité de Emergencia

como relator de la reunión? | |||||

|

Símbolos | |||||

Indice por esto

capitulo

Identificados los riesgos existentes, organizados los comités a nivel comunitario y establecida una relación con el CEM, el paso siguiente consiste en una acción local cuyo objetivo es la solución por parte de la población, de los riesgos existentes y el manejo de las emergencias que puedan ocurrir localmente.

PLAN DE EMERGENCIA LOCAL

La experiencia ha demostrado que una respuesta eficaz se produce únicamente si, rutinariamente, se implementan programas de prevención y preparación; en particular en nuestros países, donde la población está expuesta al peligro de desastres naturales y provocados por el hombre, y a condiciones de emergencia cotidianas y de pobreza, que multiplican y son causa misma del efecto devastador de los desastres.

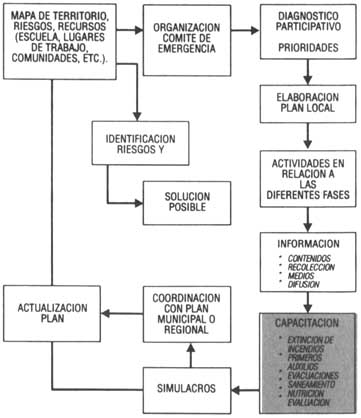

El plan debe indicar las actividades necesarias en relación a todas las fases de un desastre: prevención, preparación, respuesta inmediata, rehabilitación y reconstrucción.

Actividades

Diagrama

* Participar en la planificación de los programas de salud, de educación y de alfabetización

* Discutir sobre el comportamiento y modelos de vida: alcoholismo, drogadicción, delincuencia, patrones culturales.

* Controlar el estado de la vivienda y la calidad del terreno.

* Utilizar el material de construcción disponible más adecuado en relación al escenario de riesgo existente

* Analizar los posibles riesgos en el hogar.

* Prestar atención y respeto a la conservación del ambiente:

- Uso correcto de productos químicos

- Atención a las fuentes de energía primarias

- Cultivos racionales

- Prevención de incendios

- Código de Construcción Municipal

DISCUTIR

CONTROLAR VIVIENDAS

MATERIAL ADECUADO

CONSERVAR EL AMBIENTE

REVISAR

Figura

* Adiestramiento para la autoprotección y autoayuda CURSOS DE:

- Primeros auxilios

- Potabilización del agua

- Construcción de letrinas

- Eliminación de desechos sólidos

- Almacenaje y manejo adecuado de alimentos

DEFINIR LOS COMPORTAMIENTOS

* Información sobre escenarios de riesgo, a través de reuniones en las escuelas, en las colonias, en los lugares de trabajo sobre los siguientes temas:

- Terremotos

- Inundaciones

- Erupciones Volcánicas

- Huracanes, ciclones

- Guerras

- Contaminación

- Incendios

- Deforestación

INFORMACION AUTOPROTECCION

* Recolección y canalización de información

- Contenido básico

- Método de recolección

- Archivo

- Canalización y síntesis de la información

RECOLECTAR INFORMACION

* Identificación de técnicos de la comunidad

* Técnicos de agricultura

* Radioaficionados

* Albañiles

* Electricistas

* Técnicos de salud

TECNICOS DE LA COMUNIDAD

* Difusión del plan: Es inútil realizar planes completos si la comunidad que los debe aplicar no los conoce. Por lo tanto, se debe dar difusión al plan a través de jornadas periódicas de información.

* Definir el sistema de alertas a utilizar e informar ampliamente a la comunidad.

* Promover los simulacros de evacuación.

* Cómo y cuándo se realiza el simulacro

* Responsabilidades

* Actualización del plan

SIMULACROS

* Definir criterios de identificación de un lugar de reagrupación

* Características de un lugar seguro y accesible, de acuerdo al tipo de peligro

* Señalar vía de evacuación

SEÑALES DE

AVISO

Aprender normas de autoprotección relativas al tipo de desastre.

En las primeras 72 horas se ejecutan las actividades prioritarias indicadas para atender las necesidades inmediatas, sabiendo que en esta fase con frecuencia la comunidad afectada cuenta únicamente con su propia organización.

RESCATE, SOCORRO Y MANEJO DE

HERIDOS

*

Distribución de

productos

* Sistema de distribución de agua

*

Sistema de transporte

* Distribución de alimentos a las

tiendas

* Apertura del mercado

* Apertura de

las escuelas

* Programas ordinarios de salud

*

Evaluación de daños más precisa

* Realización de planes de

reconstrucción.

RESPUESTA

EVALUACION DE DAÑOS

EN LAS PRIMERAS 24

HORAS!

Esta fase empieza después del rescate, socorro y manejo de heridos y de la evaluación de daños y apunta a la reactivación gradual del funcionamiento de los servicios.

La organización de la comunidad debe reducir este lapso de tiempo, colaborando activamente para:

Rehabilitación

REACTIVAR LOS SERVICIOS

REGRESO A LA ACTIVIDAD LABORAR

|

Guía para la revisión de actividades de comités

locales |

SI |

NO | |

|

El regreso a la actividad laboral no es una prioridad de las

primeras 72 horas, pero vuelve a ser un objetivo prioritario para el

funcionamiento de los servicios en la fase de rehabilitación. | |||

|

- Cursos de auto-protección | |||

|

- ¿Cuáles son las actividades de la fase de

rehabilitación? | |||

Indice por esto capitulo

En la sede del comité de emergencia local se encuentra el centro del sistema de información de la comunidad, que se utilizará regularmente para realizar programas de prevención y preparativos y en las primeras 72 horas después de un desastre, para responder a las primeras necesidades.

Se deben considerar dos aspectos complementarios de la información:

1. El contenido: lo que ha sucedido, los

conocimientos, los datos, la experiencia pasada.

2. Los canales para

difundir la información.

Los dos aspectos son fundamentales para hacer de la información un instrumento útil y práctico más que un bien que se acumula con celo y ocupa espacio en libros o en archivos sin posibilidad de influir en la realidad.

Centro de información comité

INFORMACION

PLAN DE EMERGENCIA LOCAL

Evaluación de necesidades

En las situaciones de emergencia la recolección de datos permite la evaluación de daños y es fundamental para lograr una respuesta eficaz que determine el cuadro de situación y necesidades de: rescate, saneamiento, abrigo, nutrición, comunicación, transporte.

Datos básicos de la población y del territorio

El objetivo es conocer la situación en que se va a operar, para definir una respuesta específica a un problema determinado. El centro de información debe preparar en tiempos ordinarios cierta información básica de las características del territorio;

|

* Cantidad y distribución de la población en la zona

interesada |

SABER LOCAL

* Experiencias anteriores

* Soluciones

* Errores

* Situaciones antes y después del evento

* Reacciones de la comunidad ante situaciones de emergencia

* Resultados de los simulacros

* Evaluación de la calidad de materiales utilizados

* Evaluación de un método de potabilización

Cuadro No 4 Ejemplo efe registro de actividad

Actividad_________________________________________________

Responsable:_______________________________________________

|

FECHA |

LUGAR: |

NUMERO DE PARTICIPANTES |

DURACION |

RESPONSABLE |

desarrollo de la

actividad

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Presupuesto:

_____________________________________________________________

Gastos:

_____________________________________________________________

Fuente

de

Financiamiento:

_____________________________________________________________

Evaluación:

Dificultades

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

logros:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Próxima

actividad:

lugar

_________________________________________________________

organización

___________________________________________________

información a la

Comunidad: ______________________________________

Registro de actividades

Son cuadernos donde se registra lo ocurrido. El saber local, producto de la experiencia, constituye la memoria histórica de la comunidad que conservada oportunamente, da consistencia a un sistema de información local.

Recursos disponibles

Los recursos señalados en el mapa deben ser periódicamente verificados en términos de funcionamiento y de disponibilidad, localización, acceso, capacitación en el manejo de los mismos. En el listado de recursos se incluyen medicamentos y materiales de urgencia, medios de transporte, de comunicación, instituciones, alimentos, agua, abrigos, iluminación, combustible.

Se debe registrar información

actualizada

Poseer los datos no es suficiente para enfrentar una situación de emergencia. Para lograr un impacto real y concreto se necesita organizar una red para canalizar la información tanto al interior como al exterior de la comunidad.

Centro municipal

Este flujo de información permitirá difundir: contenidos, experiencias e indicaciones precisas en relación al comportamiento que hay que adoptar en situaciones de emergencia. Dándose un proceso de retroalimentación entre la Comunidad y las estaciones de información.

Para el funcionamiento de una red de información se necesita de un grupo de personas responsables de la recolección, clasificación y vinculación a través de signos convencionales, símbolos, fechas y registros.

Estas personas deberán ser designadas por el comité de emergencia local.

Una red de información de la comunidad o de la escuela permite aprovechar la experiencia individual y colectiva sobre el análisis de los riesgos ambientales y de las necesidades básicas identificadas por las mismas poblaciones o estudiantes con el mapa de riesgos, y con investigaciones-acciones sobre nuevas tecnologías.

* Un sitio de reunión (casa comunal, escuelas, centros periféricos de Protección Civil, oficinas de Cruz Roja, Unidades de salud, Alcaldías)

* Personas responsables (Técnicos de servicios, Comité local, voluntarios, estudiantes, comités de oficinas oportunamente capacitados)

* Identificar las estaciones institucionales a quien hacer referencia (CER, CEM, hospitales, bomberos, Cruz Roja, Alcaldía, Observatorios, Centros de información).

* Identificar claramente los objetivos y problemas.

* Definir los contenidos útiles de la información

* Identificar las fuentes de la información

Un manejo efectivo de la información, desde la recolección de los datos en una emergencia, hasta la consulta elaborada en una biblioteca o Centro de Documentación, permite aprovechar tanto el documento preparado con fines de capacitación, como la memoria colectiva de una comunidad que se ha enfrentado a un desastre.

Preparación para Casos de Desastres

en las Américas

Fuentes de información:

Se encuentra información directa en la memoria colectiva de una comunidad con material como:

* Análisis

* Discusiones

* Conferencias

* Cuentos

* Grabaciones

* Debates

Otra información puede ser aportada por expertos, maestros, personal de salud, técnicos de emergencia y técnicos de otras comunidades.

Clasificación de la información por temas:

Comunidad

Preparación

Prevención

Mitigación

Terremotos

Inundaciones

Huracanes

Primeros

auxilios

Bibliotecas, Centros de Documentación, Centros de Información...

Permiten profundizar aspectos tratados en capacitación o verificados en la realidad.

Cuentan con documentos oficiales publicados por autoridades locales o nacionales como Leyes de Protección Civil, planes de emergencia nacional, normas de seguridad, sistemas de alarma y prealarma, datos estadísticos, análisis de vulnerabilidad, material publicado por los medios de comunicación escritos, código de salud, de construcción

Los servicios públicos deben disponer de esta documentación, por lo que se recomienda que las actividades educativas y de capacitación realizadas generen y difundan su propio material.

ARCHIVO

Los medios de comunicación masiva juegan un papel crucial en el proceso de prevención, mitigación y atención de los desastres. Estos medios asumen el rol de canales de educación en la etapa preventiva y de altavoces de orientación y guía durante la fase de post-impacto. De esta manera, pueden considerarse las vías más efectivas y de mayor cobertura para la transmisión de las instrucciones básicas de control sobre la conducta de la población afectada.

NOTICIARIO RADIO

En el trabajo de prevención, es de mucha utilidad la campaña difundida por la prensa escrita, la radio y la televisión, a través de las cuales se logra reforzar una conducta aprendida anteriormente. La enseñanza de la conducta preexistente, debe impartirse necesariamente a través de educación formal y capacitación comunal.

Figura

Es valioso señalar que los medios de difusión masiva son precisamente eso, medios. Su contribución dependerá de la preparación profesional y de la ética de sus conductores. Del mismo modo que ahondamos en sus ventajas y apreciables virtudes, advertimos que el amarillismo, los rumores infundados, la primicia irresponsable y la maratónica improvisada, la crítica destructiva y la instigación al desorden público pueden multiplicar los nocivos efectos de la catástrofe y retardar los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción.

NOTICIARIO

|

Guía para evaluación de Información |

SI |

NO |

|

SE HA |

Indice por esto capitulo

La capacitación es un componente fijo en los programas de preparación de los diferentes sectores responsables de prevención y respuesta ante una emergencia, y permite además un conocimiento directo y previo entre personal local y el comité.

El aprendizaje directo y práctico, permitirá dar cuerpo a una serie de nociones escritas en libros, expresadas en cursos o contenidas en un plan.

La capacitación mejora los planes, verificándolos en la práctica y adaptándolos en forma sencilla y natural al contexto en que deberán ser desarrollados en un momento dado.

Capacitar a los comités de las comunidades, centros educativos y personal clave de la administración pública, para enfrentar situaciones de desastre con base en el plan local de emergencia.

* Promover la prevención de los riesgos identificados, con el desarrollo de tecnología apropiada que permita la eliminación de los mismos.

* Capacitar a los técnicos en metodologías de trabajo basadas en la participación comunitaria, para el mejor aprovechamiento de los servicios públicos.

* Estimular una práctica de coordinación interinstitucional, haciendo énfasis en que el objetivo común e interés mutuo ayudará a dar solución al problema.

* Verificar, a la luz de la práctica, la factibilidad de las medidas establecidas.

Criterios de capacitación

Un curso dará resultados efectivos y duraderos, si los contenidos del mismo están orgánicamente relacionados a los programas locales.

Los seminarios-talleres de capacitación, deben alcanzar todos los niveles: Comunitario, local y nacional.

Según el criterio de "aprender haciendo" ya adoptado en otros programas educativos, se vincula estrechamente el adiestramiento a la realidad. Es preferible iniciar el aprendizaje sobre el terreno, para después desarrollar la discusión de las posibles soluciones, relacionadas con el entorno.

Relacionando el objetivo de la capacitación con las condiciones de vida, la influencia de factores ambientales y humanos, individuales y colectivos y estimulando las actitudes positivas y constructivas ante los problemas encontrados, se evidencia la importancia de la información y de los métodos para difundirla.

Aprender haciendo

PLAN DE EMERGENCIA

La capacitación es relacionada con

la vida

cotidiana

* Proporcionar los elementos necesarios para planificar localmente respuestas ante posibles situaciones de emergencia.

* Adiestrar los comités de emergencia en las fases y actividades del plan.

* Apoyar los diferentes sectores involucrados en la búsqueda de soluciones a los factores de riesgo cotidianos que originan situaciones de emergencia

* Apoyar y desarrollar los conocimientos y habilidades de los responsables en los sectores involucrados, para la elaboración y puesta en práctica de un plan de emergencia específico.

* Organizar iniciativas de autofuncionamiento para las actividades del plan.

Figura

RESPUESTA

Figura

Figura

EN LAS PRIMERAS 24

HORAS!

Cuadro No 1 Cuadro Ejercicio intra-aula

|

TIEMPO EN HORAS |

CONTENIDO DE UN CURSO DE CAPACITACION DE 15

HORAS |

RESPONSABILIDAD |

|

3 |

- El medio ambiente |

- Asociaciones |

|

2 |

- Desastres naturales o procurados por el hombre |

- Cruz Roja, Universidades, Prof.

Geografía/Historia. |

|

2 |

- Escenarios de riesgo en la zona |

- Investigación periódica Archivos Instituto

Geológico |

|

2 |

- Fases de los desastres |

- Centro de Información OPS/OMS |

|

4 |

- Instrumentos para realizar el plan |

- Unidad de Salud, Escuela |

|

2 |

- Legislación y normativa municipal |

- Consejo Municipal |

Enfatizar que la parte teórica tiene como objetivo la revisión y ejercicio de los elementos básicos de planificación.

Cuadro No 2 Inspección de campo

|

TIEMPO EN HORAS |

CONTENIDO DE UNA ACTIVIDAD DE CAMPO |

|

45 |

- Revisión de los preparativos, roles y objetivos de la fase

práctica. |

|

60 |

- Práctica sobre los elementos de prevención para la fase de

impacto. |

|

15 |

- Revisión de la práctica anterior. |

|

60 |

- Práctica sobre los elementos de preparación para la fase

post-impacto. |

|

30 |

- Vigilancia epidemiológica, ficha recolección de

información. |

En donde se revisarán y ejercitarán los elementos de la fase de planificación y post-impacto.

PLAN DE EMERGENCIA

Simulacro, evaluación y actualización

Los simulacros son ejercicios prácticos que permiten evaluar conocimientos y pericias específicas en situaciones simuladas.

La evaluación de los simulacros realizados permite la actualización del Plan si se considera:

* En qué fase ha fallado

* Causas de las fallas

* Propuesta de modificación del plan

Ilustración

La evaluación debe realizarse inmediatamente después del simulacro.

El simulacro debe realizarse por lo menos una vez al año, ya que los resultados mejoran en manera proporcional a la frecuencia de los simulacros.

Los simulacros deben ser anunciados previamente, tanto a la comunidad como a los servicios locales.

Los participantes en el simulacro deberán prestar la máxima atención y seriedad que necesitan para conocer el plan de emergencia.

Ilustración

Simulacro evacuación total

Comprende la movilización ordenada y sistemática del grupo poblacional total que forma la comunidad beneficiaría. Sólo es recomendable hacer este tipo de simulacro en una comunidad empresarial, educativa o de servicio, con posibilidad de tener un control razonable sobre las variables, los detalles operativos y logísticos deben ser preparados con bastante anticipación, y absorben demasiados recursos.

Simulacro evacuación parcial

El simulacro parcial, no incluye la participación de toda la comunidad. Se recomienda que lo lleven a cabo los líderes, miembros de Juntas Directivas o Comités, ya sea del campo, de la salud u otros.

Simulacro de evacuación

Debe contemplar aspectos como: periodicidad del simulacro (trimestral por ejemplo), plan de emergencia que contemple lugares a los cuales dirigirse, explicación detallada del simulacro a los interesados, creación o evaluación de señales, etc.

Ilustración

Un obstáculo frecuente es que las instituciones no siempre preveen formas de capacitación interinstitucional sobre prevención y preparación para enfrentar situaciones de emergencia, y generalmente a lo mejor sólo realizan actividades para solventar los efectos de un desastre y el nivel de la propia institución y responsabilidad.

DIFICULTADES

Otras dificultades son: El horario de trabajo, la escasez de personal, la limitada movilidad y los problemas salariales.

Ejemplo: los técnicos de los servicios generalmente tienen turnos durante el día, mientras que la comunidad en su conjunto se encuentra disponible en la noche después del trabajo y en los días festivos. Se necesitan entonces decisiones administrativas concernientes a la organización del orario de trabajo.

Cuadro No 3 Ejemplo de simulacro de evacuación

|

Señal |

Emergencia |

Lugar |

Acción |

Objetivo |

|

timbre continuo |

temblor |

Escuela |

Ponerse rápidamente debajo de los pupitres o mesas con las manos

en la cabeza |

Protección |

|

timbres intermitentes |

Escuela |

Salir ordenadamente y con calma hacia los lugares

preestablecidos |

Evacuación |

|

Guía para revisión de capacitación |

SI |

NO | |

|

¿Se ha realizado una capacitación que relacione el contenido

de la misma y las responsabilidades que la persona asume

cotidianamente? | |||

|

* Jornadas sobre desastres | |||

|

¿Se ha evaluado el costo-beneficio de una inversión de fondos

para capacitación? | |||

LECTURA

Tomado de S. Lorenzello, Investigación de las

anomalías que protegen.

Ya es una realidad consolidada que en las áreas geográficas a riesgo sísmico, las técnicas constructivas locales preveen casi siempre soluciones especificas antisísmicas.

Las recientes catástrofes han puesto en evidencia que la mayor parte de los daños de los edificios eran consecuencias muchas veces, no solamente de la falta de aplicación de las medidas técnicas tradicionales, sino también de las mismas ordenanzas de las leyes.

En el primer caso porque se consideraban superadas o porque más a menudo eran conocidas solamente por los expertos; en el segundo caso porque eran consideradas un inútil aumento de los costos.

En síntesis, porque en la cultura local se habla perdido el saber local antiguo, consolidado de las técnicas antisísmicas y en particular, específicamente de su validez.

El objetivo de una acción eficaz de protección vuelve a ser entonces, no solamente aquel de definir las técnicas antisísmicas más eficaces para después difundirlas, sino aquel de estimular a la comunidad local primero a reconocer y luego sistematizar y en fin aplicar sus propias técnicas antisísmicas; o sea de aquellas soluciones probadas " realmente" a raíz de todos los terremotos que han sucedido y que por lo tanto resultan ser las más adecuadas al sistema local.

Pero la pregunta es ¿ Como buscarle en una estructura alterada por siglos de utilización ? y ¿ Como reconocer y evaluar la eficacia antísismica de elementos que muchas veces se han vuelto siempre más decorativos a medida que el olvido del terremoto ha hecho perder en la cultura local la conciencia de su función original ? y en fin una vez recuperadas, ¿Como estimular a la comunidad para que vuelva a aplicarlas?.

La experiencia del terreno ha demostrado que la recuperación de las antiguas técnicas antisísmicas se puede dar a través de la investigación de "anomalías", que hoy se pueden reconocer en los edificios históricos, .grandes arcos de contraste, ventanas hechas primero y luego cerradas, pasajes cubiertos, etc. se han de hecho mostrando como indicadores atendibles de la historia del edificio y de la evolución de la cultura sísmica de la comunidad. Ha sido entonces posible recuperarla con una actividad de investigación que ha involucrado técnicos de los diferentes sectores y disciplinas; arqueología, estética de los edificios, en manpostería, fotogrametría, geotécnica urbanística, etc. y que ha utilizado la metodología de investigación acción.

Involucrando a la comunidad local, administradores, 'técnicos, albañiles experimentados, etc. Una experiencia entusiasta y también una ocasión de poder producir un nuevo conocimiento, de modificaciones concretas de comportamiento inducidas al sistema local.

El mapa de peligrosidad, el trabajo necesario para reconstruir los antiguos métodos para establecer las áreas de peligro. La sobreposición entre la investigación histórica, análisis mortológico y macrosísmico para seleccionar la recurrencia de daño, el procedimiento normalizado para seleccionar la "anomalia" para una función antisísmica previa, son algunos de los productos, en general, de la investigación. Pero también hubieron resultados a nivel local.

|

|