Preparado por Juan Pablo Sarmiento

Esta primera parte ofrece una visión general del fenómeno El Niño, Oscilación Sur (ENOS) de 1997-98 y de su impacto sobre la salud en los países de América Latina. Está dirigido a los responsables de definir políticas sanitarias, a los administradores, profesionales y técnicos del sector, y a las instituciones y organismos relacionados con los temas de gestión de riesgos y desarrollo.

El clima, determinante natural por excelencia, ha dejado de ser objeto de interés exclusivo de los físicos, meteorólogos y oceanógrafos, ya que al manifestarse en los cambios estacionales e interanuales, influye permanentemente sobre las pautas culturales de la sociedad. Algunos fenómenos climáticos, como El Niño, Oscilación Sur (ENOS), o el calentamiento global, de comprobación relativamente reciente, nos enfrentan a una realidad irrefutable: son factores intrínsecos de nuestro ambiente planetario y por ello debemos tenerlos presentes en nuestra vida cotidiana.

Durante 1997 y 1998 el mundo sintió nuevamente el impacto del Niño, Oscilación Sur. Con varios meses de anticipación se advirtió su inminencia, con diferentes escenarios de riesgo para los países del continente americano y para muchos otros de las diversas regiones comprendidas en su vasta zona de influencia. En parte por eso, el interés del público general sobre el fenómeno El Niño es cada vez mayor. En la memoria reciente de los pueblos americanos perduran los episodios de 1982-1983 y de 1997-1998, con sus similitudes y diferencias.

Las características de duración, intensidad y extensión del ENOS 97-98 originaron un movimiento institucional sin precedentes en los países americanos. Los cambios evidenciados en las estructuras de gestión de riesgos de cada país reflejan el interés y el compromiso de los gobiernos por asumir la responsabilidad que les corresponde incorporando el tema a las actividades oficiales. Estas estructuras ad hoc, y por ende transitorias, desplazaron de sus funciones a algunas de las instituciones que tradicionalmente se ocupaban de emergencias y desastres.

En tales circunstancias, el sector de la salud de los países expuestos al ENOS, en particular de Ecuador y Perú, desempeñó un papel de liderazgo integrándose rápidamente a los nuevos esquemas administrativos dispuestos. Demostró en los hechos su capacidad de planificar y ejecutar dispositivos coherentes y oportunos ante un fenómeno que es en realidad una conjunción de eventos adversos. Fue el sector de la salud el que concretó los primeros planes de contingencia sectorial, mucho antes de que se manifestaran los efectos nocivos del meteoro en toda su virulencia.

La Niña, nombre que se da a la fase fría del fenómeno oceánico y atmosférico de la Oscilación del Sur, no será analizada en este informe, que se concluyó a mediados de agosto de 1998 y fue revisado en los meses siguientes. Para entonces se consideraba que el ENOS 97-98 había quedado atrás.

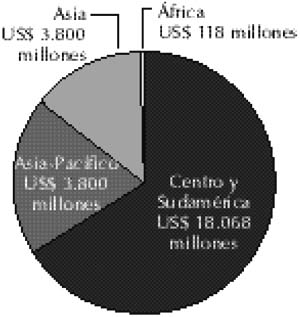

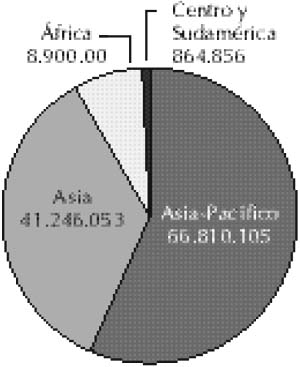

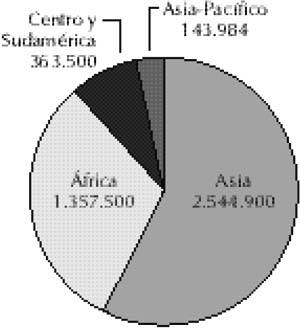

Según la NOAA1 (la Administración Nacional Océanica y Atmósferica de Estados Unidos), las pérdidas causadas por este Niño 97-98 en todo el mundo ascienden a 33.200 millones de dólares. De estos, el 54,4% corresponde a Centroamérica y América del Sur, el 19,5% a América del Norte, el 16,1% a Indonesia y Australia, el 9,7% a Asia y el 0,4% a África. Estas cifras contrastan significativamente con los datos sobre mortalidad del mismo estudio, que señalan que más de 24.120 vidas humanas se perdieron por ese fenómeno en todo el mundo, el 63,2% de ellas en África, el 25% en Asia, el 5,5% en Indonesia y Australia, el 4,1% en Centroamérica y Sudamérica, y el 2,2% en América del Norte.

1 NOAA-OGP, ENSO COMPENDIUM. First draft, September 9, 1998.

En América Latina, los efectos más directos del Niño - tanto en pérdidas humanas como económicas - se vivieron en Perú y Ecuador, seguidos por Brasil, México, Argentina y Bolivia, y, en menor medida, en casi todos los otros países de la región. A pesar del severo impacto socioeconómico sufrido por estas naciones, las pérdidas de vidas fueron inversamente proporcionales, lo que indica por un lado el acierto de las medidas de preparación y por otro que las tareas de gestión de riesgos están comenzando a ser concebidas y ejecutadas efectivamente. Resulta, pues, imperiosa la necesidad de sistematizar la experiencia, de suerte que las variables climáticas sean incorporadas definitivamente a los procesos de planificación y administración de los programas de salud, mediante una integración multisectorial y una visión que trascienda los enfoques reactivos a corto plazo y que adopte estrategias proactivas y sostenidas a largo plazo.

El clima se manifiesta en cambios estacionales e interanuales que ejercen gran influencia sobre las pautas culturales de la sociedad. Uno de estos últimos es el fenómeno denominado El Niño, que causa grandes y a veces extremas perturbaciones climáticas. Se caracteriza por la aparición de aguas superficiales relativamente más cálidas de lo normal frente a las costas del norte de Perú, asociadas a cambios en los vientos, las temperaturas y el régimen de lluvias, que a su vez originan alteraciones importantes en la flora y fauna de varios países de América Latina.

Hoy se sabe que El Niño es la resultante de la interacción de dos fenómenos, el oceánico, la corriente del Niño (originada por ciertas variaciones de la temperatura superficial del mar), y el atmosférico, la llamada Oscilación Sur (debida a cambios en la presión atmosférica), que explican la denominación actual del fenómeno: El Niño, Oscilación Sur (ENOS).

Los cambios relacionados con ENOS producen grandes variaciones en las condiciones del tiempo y del clima en todo el planeta. A su vez, en algunas ocasiones estas repercuten profundamente sobre la sociedad al causar sequías, inundaciones, olas de calor y otros meteoros que pueden desorganizar gravemente la agricultura, la pesca, las condiciones ambientales en general y, por ende, la salud, el suministro de energía y la calidad del aire.

La intensidad de un fenómeno ENOS depende de la magnitud de las anomalías y del área de influencia. Esta intensidad, aunque significativa, es diferente de la magnitud del efecto climático y del impacto que produce el fenómeno en las actividades humanas. El primero depende de la época del año en que se presenta el meteoro, y su impacto socioe-conómico está más relacionado con la vulnerabilidad de las distintas regiones afectadas y de los sectores de la actividad humana en esos lugares, zonas, países o regiones.

La Niña, como ha dado en denominarse la fase fría del fenómeno de la Oscilación del Sur, se caracteriza por la aparición de bajas temperaturas en la superficie del Océano Pacífico ecuatorial, oriental y central. En términos generales, se podría afirmar que causa efectos inversos a los generados por El Niño, aunque todavía faltan más estudios sobre el fenómeno en sí y sobre sus probables impactos. El meteoro de La Niña no será analizado en este informe.

Las primeras predicciones sobre ENOS 1997-1998 aparecieron en diciembre de 1996 en el Experimental Long-Lead Forecast Bulletin. Para junio de 1997 las diversas variables atmosféricas y oceánicas confirmaron el inicio de otro meteoro El Niño, sin que fuera posible aún precisar las características específicas que tendría este nuevo episodio, a pesar de que la magnitud de las anomalías atmosféricas y oceánicas observadas indicaban que su intensidad sería considerable.

Hacia principios de julio de 1998, los modelos sugirieron para los meses siguientes la presentación de anomalías climáticas típicas que se asocian al fenómeno de La Niña. Aunque estos efectos han sido menos estudiados, se mencionan como probables intensas lluvias en México, América Central y el norte de América del Sur, con un incremento en la cantidad e intensidad de huracanes en la región del Caribe.

Durante el meteoro ENOS 1997-98 ocurrieron otros fenómenos no relacionados con los cambios climáticos, pero que también tuvieron severos impactos sobre el continente sudamericano. Son los sismos de octubre de 1997 en Coquimbo (Chile), que dejó un saldo de ocho muertos, 55 heridos y severos daños en viviendas e infraestructura; del 22 de mayo de 1998 en Totora y Aiquile (Bolivia), que ocasionó unas 71 muertes y considerable destrucción de viviendas; y del 4 de agosto de 1998, que afectó la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí, al norte de bahía Caráquez, causando tres muertos y cuarenta heridos y destruyendo las viviendas de más de mil personas.

Estos desastres obligan a mantener una preparación permanente para la gestión de riesgos y la previsión de situaciones de emergencia complejas, en las que converjan diversas amenazas a comunidades sumamente vulnerables como consecuencia de un creciente déficit de desarrollo.

En una primera aproximación al impacto global de ENOS 1997-98 se dan algunas cifras que evidencian la magnitud del fenómeno.

Impacto global

Costo de los daños: US$33.200

Mortalidad: 24.120

Personas

desplazadas y sin vivienda: 6.258.000

Personas afectadas: 110.997.518

América Central y América del Sur concentran:

· 54,4% del total de pérdidas económicas;

· 4,1% del total de la mortalidad;

· 5,8% del total de personas desplazadas y sin vivienda;

· 24,5% del total de personas afectadas.

Es interesante observar cómo en América Central y América del Sur, a pesar de las altas pérdidas económicas, no hay una relación directa con los indicadores de muertes registradas y de personas desplazadas y afectadas. Para Asia y África las cifras son inversas, es decir, bajas pérdidas económicas con altísimos índices de mortalidad y de personas desplazadas.

Las características de duración, intensidad y extensión geográfica de ENOS 1997-1998 suscitaron un movimiento institucional sin precedentes en las naciones hispanoamericanas. Los cambios evidenciados en las estructuras de gestión de riesgos de estos países reflejan el interés y el compromiso de los gobiernos por asumir la responsabilidad que les corresponde, incorporando el tema a sus actividades oficiales. Estas estructuras ad hoc, y por ende transitorias, desplazaron de sus funciones a algunas de las instituciones que tradicionalmente se ocupaban de emergencias y desastres. Por otra parte, las características mencionadas del último ENOS obligaron a calificarlo como un episodio grave.

Para agosto de 1997 ya se contaba con los planes de emergencia de los ministerios de salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y era posible consultarlos en Internet. Incluían proyectos orientados a mitigar y a responder de la mejor forma posible a los riesgos y trastornos de salud originados en los desastres atribuibles al meteoro. A los organismos nacionales e internacionales de financiación y fomento al desarrollo se propusieron diversos proyectos para mejorar las condiciones sanitarias, el manejo de las emergencias y el suministro de agua.

La respuesta a las emergencias, principalmente inundaciones y aludes, fue diversa en los países afectados. Estas acciones variaron desde la atención inmediata a lesionados por los desastres hasta la organización y el manejo de campamentos o asentamientos temporales para los damnificados. Parte de la respuesta incluyó el establecimiento de actividades de vigilancia activa para la detección de enfermedades de riesgo en estos casos, especialmente las transmitidas por el agua y los alimentos, las vectoriales (paludismo y dengue) y las infecciones respiratorias agudas.

Se puede afirmar que, a pesar de que la población afectada en 1997-98 era mayor que la de 1982-83 (y ello supone, entre otras cosas, una mayor exposición a esos riesgos), no aumentó la cantidad de muertes; por el contrario, en Ecuador y Perú (los dos países expuestos más directamente al meteoro ENOS) se observa una disminución importante, debida sin duda a una oportuna alerta temprana y a las acciones de mitigación, preparación y respuesta instauradas.

Los servicios de salud

La mayoría de los problemas de la infraestructura física de los establecimientos de salud causados por ENOS 1997-98 en el continente americano eran predecibles; sin embargo, persisten inconvenientes debidos, en su gran mayoría, a deficiencias y errores en la planificación, diseño y construcción de los establecimientos, así como a la falta de programas adecuados de mitigación de las potenciales consecuencias de los desastres. También contribuyen a los daños la ubicación y características de los lugares seleccionados para la construcción, las condiciones geológicas y climáticas, los sistemas y materiales de construcción, los servicios de suministro de agua y electricidad, y la accesibilidad geográfica.

Debe recordarse que en una emergencia o desastre es cuando más intensamente se mide la capacidad instalada del sector de la salud. Por ende, sus características deben preservarlo, dentro de lo posible, de las amenazas originadas en los elementos de la naturaleza o en la acción humana (o garantizar una exposición mínima), y reducir al mínimo posible su vulnerabilidad física, tanto estructural como no estructural y funcional. Con ello disminuiría considerablemente el riesgo de que se viera comprometida su oferta de servicios.

Además de los efectos sobre la infraestructura física, es necesario desarrollar y aplicar un esquema metódico de evaluación socioeconómica de las consecuencias de una emergencia. De los diversos métodos aplicables, se analiza el propuesto por la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe). En el caso de fenómenos como ENOS, para poder medir su verdadero impacto es preciso compilar muchos antecedentes de las consecuencias de las perturbaciones climáticas, para poder ofrecer un panorama multisectorial que refleje los efectos directos, indirectos y secundarios.

ENOS y la epidemiología

El Niño plantea un gran desafío epidemiológico por varias razones: 1ra.) la vasta extensión del fenómeno, pues abarca países enteros, grandes regiones y aun continentes; 2da.) la denominación ENOS engloba diversos conjuntos de fenómenos y sus consecuencias; 3ra.) la intermitencia con que se presentan estos fenómenos y sus repercusiones; 4ta.) la dificultad de establecer con certeza el umbral que permite atribuir al ENOS, o correlacionar con él, un episodio epidemiológico, en lugar de hacerlo con un proceso estacional, interanual o de otro tipo; y 5ta. y última) su duración, de seis a ocho meses hasta varios años, como en el caso, tan discutido, del Niño que se prolongó de 1990 a 1995.

La vulnerabilidad de los habitantes de los países en desarrollo ha ido en aumento. La alta concentración urbana, alimentada permanentemente por la migración desde el campo, la falta de oportunidades de trabajo, la pobreza, el hacinamiento y la insuficiencia de los servicios públicos definen condiciones de precariedad que se suman a las fallas del planeamiento urbano, al desarrollo tecnológico desordenado y a la marginalización, potenciando hasta niveles alarmantes los riesgos para la salud y la vida humanas. En tales condiciones, cuando un desastre golpea, además del sufrimiento que causa y del severo impacto social, las pérdidas económicas, aunque en términos absolutos sean inferiores a las que ocasionan episodios semejantes en los países desarrollados, resultan proporcionalmente mucho mayores y más generalizadas.

Mucho se ha escrito sobre la relación entre el clima y la salud, a veces afirmando una causalidad directa que ha sido cuestionada durante El Niño en curso. “En el macroanálisis específico, no se ha podido demostrar la existencia de una asociación directa entre el fenómeno de ENOS y las enfermedades infecciosas. Sin embargo, si existiera una sistematización en la recolección de los datos, así como una mejora en su calidad, quizá se podría efectuar la revisión de lo demostrado hasta el momento”.1

1 OPS/OMS, Repercusiones sanitarias del Fenómeno del Niño. Washington, D.C., junio 1998, pág. 17.

La complejidad de las variables y procesos etiológicos de esas enfermedades ha quedado demostrada. Si bien la temperatura y las lluvias influyen en la cantidad y distribución de algunos vectores, otros factores, tales como los cambios en las políticas de salud, la privatización, interrupción o modificaciones en los programas existentes (de control de vectores, vacunación, etc.), la educación, el acceso a los servicios de salud, etc., pueden resultar determinantes en un momento dado.

Saneamiento ambiental

El impacto ambiental del meteoro ENOS es uno de los más amplios causados por los llamados “desastres naturales”. La identificación y caracterización de los factores de riesgo, entendidos estos como las "características o circunstancias asociadas a la posibilidad de experimentar un resultado no deseable”, resultan esenciales en el manejo de eventos adversos y son actividades derivadas del trabajo epidemiológico que permiten definir políticas y estrategias para la salud basadas en prioridades de beneficio colectivo.

Como después de un desastre se plantean requerimientos que suelen superar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones como de la comunidad afectada, la OPS/OMS ha sugerido el establecimiento de prioridades en el saneamiento básico siguiendo dos grandes categorías que facilitan el abordaje y la toma de decisiones:

|

Primera |

Segunda |

|

· suministro de agua |

· protección de alimentos |

|

· eliminación de excretas |

· lucha antivectorial |

|

· alojamiento y abrigo |

· promoción de la higiene personal |

La disponibilidad de agua potable y el correcto manejo de las excretas y desechos son requisitos indispensables en salud pública para prevenir las enfermedades transmisibles. Los eventos adversos causados por la naturaleza o la acción humana, además de segar vidas, comprometen el ambiente, los servicios públicos, la infraestructura física y retardan el desarrollo de la comunidad afectada. ENOS 1997-98 no fue una excepción, y el agua se convirtió en elemento crítico, uno de los factores de preocupación permanente, con dos manifestaciones opuestas: la sequía y el exceso de lluvias.

Muchas opciones se consideraron para dar solución a las necesidades en materia de saneamiento básico. Variaron según el tipo de población - dispersa, nucleada o urbana - y según los recursos disponibles, pero en la mayoría de los casos con una meta común: buscar una solución sustentable.

Todavía no ha transcurrido suficiente tiempo para evaluar las implicaciones a largo plazo de los problemas y soluciones planteados en el campo del saneamiento básico por ENOS 1997-98. Sin embargo, se van perfilando líneas de acción para modificar las condiciones de vulnerabilidad trabajando en el desarrollo de planes de prevención y en la promoción de una coordinación interinstitucional efectiva.

Suministros de salud

El manejo de suministros después de un desastre es uno de los requerimientos que exige mayor atención por parte de las autoridades locales. La abrumadora cantidad de equipos, suministros y materiales provenientes del mismo país afectado y del exterior deben ser manejados con precisión y oportunidad; para ello resultan indispensables la preparación, la coordinación y la capacidad instalada. La Organización Panamericana de la Salud, mediante su Programa de Preparativos para Casos de Desastre, ha promovido la creación del SUMA, un sistema para el manejo de la ayuda humanitaria. El SUMA prevé la clasificación y categorización según prioridades de uso a partir de la situación emergente, y su última versión ofrece una herramienta para mantener el control de inventario de los depósitos y de la distribución de suministros.

Durante ENOS 1997-98 el SUMA fue aplicado en la Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Perú. A pesar de los buenos resultados obtenidos, subsisten algunos problemas que es preciso resolver. Las dificultades se pueden agrupar en tres categorías: utilización del sistema, coordinación interinstitucional y manejo de la ayuda humanitaria. Las experiencias obtenidas deben servir de base a investigaciones que contribuyan a la gestión de riesgos, con la participación de centros colaboradores, universidades y otros organismos interesados.

Alimentación y nutrición

No hay aún suficientes bases científicas para llegar a conclusiones definitivas sobre el efecto de los desastres en el suministro de alimentos a una población. Salvo algunas generalidades, se considera que cada situación de emergencia es un caso único y particular en el que interviene una configuración singular de factores culturales, sociales, ambientales y económicos. ENOS 1997-98 no es la excepción, pues han sido múltiples y diversas las circunstancias vividas en cada zona afectada.

Durante ENOS 1997-98 se observaron alteraciones en la producción causadas por pérdida de tierras, cambios en las condiciones del terreno (p. ej. salinización), pérdida de sistemas de riego y equipos agrícolas, pérdida o enfermedad de animales, daños en cultivos, cambios en la disponibilidad de mano de obra, y la decisión de no sembrar por las condiciones ambientales adversas o, finalmente, por cambios en la demanda de alimentos debidos a la distribución de víveres de auxilio. En este análisis es también importante determinar los efectos sobre la disponibilidad de alimentos en la zona afectada, su distribución, la demanda, el precio, el estado nutricional, los indicadores de disponibilidad y accesibilidad.

Los sistemas de seguridad alimentaria permiten gestionar integralmente todo lo relacionado con los alimentos. Para el sector de la salud, la participación en este tipo de programas es una de las acciones para tener en cuenta en la promoción sanitaria.

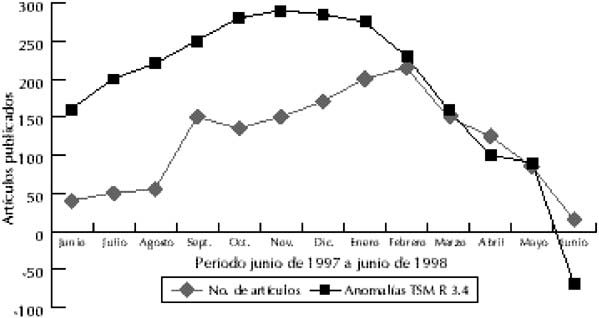

Información pública

Los medios masivos de información desempeñaron un papel decisivo en ENOS 97/98. Se podría afirmar que fueron ellos quienes generaron un proceso no solo de transmisión de información sino de establecimiento de un puente entre los científicos e investigadores del clima y la población en general, por lo que se asemejó más a una experiencia de tipo educativo. En sus enfoques, desarrollaron el tema desde diversos puntos de vista: económico, social, agropecuario, infraestructural, de emergencia, etc. Para ello enfrentaron a distintos actores sociales de los países afectados. El cubrimiento noticioso en la región permitía palpar simultáneamente diferentes realidades de un mismo fenómeno.

Desempeñaron un papel fundamental durante el período de alerta y denuncia; sin ello, es probable que el inicio de brotes infecciosos no habría sido investigado con la energía necesaria. Por otro lado,en cambio, también se manifestaron opiniones muy partidistas, exacerbando polémicas locales sin poner el énfasis necesario en las posibles soluciones. En muchos casos se convirtieron en verdaderos voceros de las comunidades aisladas, marginadas y menos favorecidas, pero simultáneamente asumieron el papel de observadores de la respuesta a la emergencia. Cabe preguntarse si el sector de la comunicación, entendido este como el conjunto de los comunicadores sociales, gremios profesionales, medios de comunicación y universidades, puede encarar la investigación de su propio papel, su aporte al manejo de las circunstancias y, sobre todo, su actitud, en busca de soluciones sustentables a largo plazo.

La Internet y ENOS 1997-98

La Internet se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados durante el fenómeno ENOS 1997-98. Los principales grupos que investigan el clima en escala global colocaron en sus “páginas” la información disponible, que incluía descripciones, glosarios, observaciones, pronósticos y redes de información. A pesar del avance tecnológico que representa la Internet, aún persisten problemas de equipamiento, de recursos humanos capacitados, de acceso, sumados a otras características inherentes a esa red, por ejemplo, la dificultad para seleccionar información fidedigna y válida.

Internet, a través del World Wide Web y el correo electrónico, facilitó el acceso a personas e instituciones que tenían la información que se requería, permitiendo asimismo un ágil intercambio de preguntas y repuestas sobre todos los aspectos del meteoro ENOS.

Una agenda para el futuro

A partir de las lecciones aprendidas, se proponen una serie de recomendaciones para el sector de la salud:

· Los medios de comunicación masivos demostraron que en el tema de la gestión de riesgos pueden desempeñar un papel educativo, informativo, crítico, constructivo y evaluativo que necesariamente exige una participación más activa y permanente.· El sector de la salud debe participar en los procesos multisectoriales de planificación, ejecución y evaluación de la gestión de riesgos.

· La relación entre el clima y el desarrollo socioeconómico debe trasladarse al ámbito práctico y operativo de cada sociedad.

· Deben revisarse y difundirse los manuales de normas y procedimientos relacionados con la prevención, diagnóstico y control de enfermedades emergentes y reemergentes.

· Deben consolidarse planes de contingencia para situaciones climáticas extremas, que incluyan las fases previa, de impacto y posterior al meteoro, basados en las experiencias obtenidas durante los fenómenos ENOS 1982-83, 1997-98 y otros episodios relacionados con perturbaciones climáticas estacionales o interanuales.

· Debe elaborarse un programa de capacitación que propenda a la formación de equipos interdisciplinarios que puedan afrontar las crisis sanitarias en forma integral.

· El sector de la salud debe desarrollar procedimientos que le permitan evaluar p rontamente los efectos directos, indirectos y secundarios de una emergencia.

· Deben definirse y aplicarse mecanismos e instrumentos formales de seguimiento y evaluación de las intervenciones en el área de la salud bajo condiciones de emergencia.

· Las acciones de respuesta deben contribuir a las soluciones de largo plazo, evitando así la pérdida de tiempo y recursos.

· Deben proponerse la definición y los mecanismos de utilización de las reservas mínimas de elementos biológicos, quimioterápicos y otros insumos medicinales y de laboratorio requeridos para cubrir oportunamente acciones de prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes, aplicando las nuevas estrategias de la OMS para el eficaz diagnóstico y tratamiento de los casos de paludismo.

· Los organismos de financiación y fomento deben incluir las variables “clima” y “riesgo” en sus criterios de estudio y aprobación de proyectos de desarrollo.

· Es preciso difundir los beneficios que ofrece la Internet en cuanto a ampliación de la cobertura, formación de recursos humanos en el campo de la salud, creación de listas de discusión, utilización en emergencias, entre otros.

· Los ministerios de salud pública deben fortalecer y mejorar sus redes de comunicaciones en forma eficiente y efectiva, para mejorar la capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad del sector de la salud.

· En los países americanos, en la región de influencia del Niño hay muchas personas capacitadas en el sistema para el manejo de suministros luego de un desastre; se sugiere que las autoridades vayan reforzando orgánicamente a estos equipos con el sistema SUMA, para mejorar y facilitar la gestión de la ayuda humanitaria.

Siglos atrás, los pescadores describieron la aparición de aguas superficiales relativamente más cálidas que lo normal frente a las costas del norte del Perú y dieron a ese fenómeno el nombre de Corriente del Niño, debido a que ocurrió hacia fines de diciembre, cerca de la Navidad (nacimiento del niño Jesús). Posteriormente, esta alteración en la superficie del mar, que persistía por varios meses, fue asociada con la disminución en la pesca de anchoveta (recurso vital para la economía peruana) y con cambios en la caída de lluvia, y por ende en la flora y la fauna del país.

Hacia 1920 Sir Gilbert Walker observó una variación pendular en la presión barométrica sobre el Pacífico meridional: cuando había alta presión en el Pacífico occidental, era baja en el Pacífico oriental, y viceversa. Esto originaba cambios notables en la dirección y velocidad de los vientos sobre la superficie marina. Por la alternancia observada, Walker dio a este fenómeno el nombre de Oscilación del Sur.

Años después, a medida que otros científicos iban comprendiendo mejor la circulación de los vientos y el régimen de temperaturas marítimas en esa región, pudieron vincular las oscilaciones de la presión que había identificado Walker con la corriente marítima periódica, fuerte y cálida, que se desplaza a lo largo de las costas de Ecuador y Perú. Se estableció entonces una relación entre los dos fenómenos, el oceánico, la Corriente del Niño, y el atmosférico, la Oscilación (del) Sur; se explica así la denominación actual del fenómeno en su conjunto, El Niño, Oscilación Sur (ENOS).

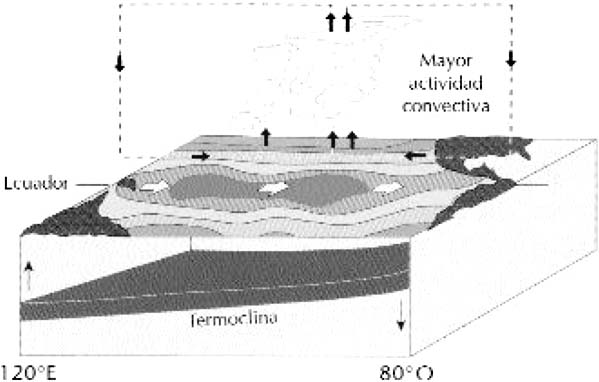

Durante El Niño, el aumento resultante en las temperaturas marinas calienta y humedece la atmósfera, alterando la convección de modo que las zonas de convergencia y las lluvias asociadas se desplazan a otros lugares originando a su vez perturbaciones en la circulación atmosférica. Los cambios en la localización de las lluvias regulares de los trópicos, y el calor latente liberado, alteran considerablemente las pautas habituales de calentamiento de la atmósfera.

La mayoría de las variaciones interanuales en los trópicos y una parte sustancial de las extratropicales de ambos hemisferios (norte y sur) están estrechamente relacionadas con El Niño1. Durante ENOS la presión atmosférica es más alta de lo normal sobre Australia, Indonesia, el sudeste asiático y las Filipinas, y el fenómeno se manifiesta por la sequedad ambiental, que puede llegar a convertirse en verdadera sequía. La sequedad prevalece también sobre las islas Hawai y la América Central y se extiende hasta Colombia y el nordeste del Brasil. Por el contrario, caen lluvias excesivas sobre el Pacífico occidental y central y sobre la costa oeste de América del Sur, y aun sobre Paraguay, parte de Argentina y Uruguay, y también, en el invierno, sobre parte de los tradicionales estados sureños norteamericanos.

1 Trenberth, Kevin, “The El Niño-Souther Oscillation System”, National Center for Atmospheric Research, Boulder (Colorado, USA). Colloquium on El Niño-Southern Oscillation (ENOS): Atmospheric, Oceanic, Societal, Environmental, and Policy Perspectives, July 20th - August 1st, 1997, Boulder (Colorado, USA).

Los cambios relacionados con ENOS producen grandes variaciones en el tiempo y el clima en todo el mundo. Algunas veces golpean duramente a las poblaciones humanas infligiéndoles sequías, inundaciones, olas de calor y otros cambios que pueden desorganizar gravemente la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la salud, la demanda de energía y la calidad del aire. Por ejemplo, los cambios en las condiciones oceánicas pueden resultar desastrosos para la supervivencia de peces y aves marinas y, por ende, para las industrias de la pesca y del guano (fertilizantes naturales ricos en nitratos obtenidos de la acumulación de excrementos de aves marinas en las costas subtropicales peruanas y chilenas) en el litoral sud-americano del Pacífico. Otras criaturas marinas, en cambio, podrían beneficiarse de las cambiantes condiciones, y entonces, por ejemplo, la recolección de camarones en algunos lugares resulta inesperadamente abundante.

La intensidad del Niño depende de la magnitud de las anomalías y de la extensión del área de influencia2. La variable intensidad, aunque influye bastante, ha de distinguirse de la magnitud del efecto climático y del impacto producido por el fenómeno en las actividades humanas. El efecto climático depende de la época del año en que se presenta el fenómeno y el impacto socioeconómico está más directamente relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones y de los sectores de actividades.

2 IDEAM, Fenómeno de El Niño, Colombia, 1997.

En los últimos decenios se ha dado gran importancia a la observación de ENOS, pues es una de las causas principales de las grandes lluvias monzónicas, las sequías y otros cambios climáticos en gran parte del planeta, que abarca el Pacífico ecuatorial y subtropical, los Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia y África. Cuando se presenta El Niño, llueve en el Pacífico oriental, y donde soplan los monzones el clima se seca en el Pacífico occidental.

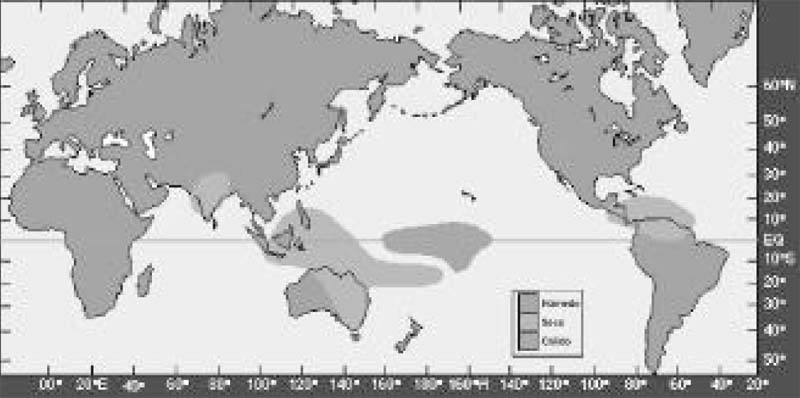

Figura 1. Anomalías en las

precipitaciones durante El Niño. - Verano del hemisferio norte (Fuente:

NOAA)

Figura 1. Anomalías en las

precipitaciones durante El Niño. - Invierno del hemisferio norte (Fuente:

NOAA)

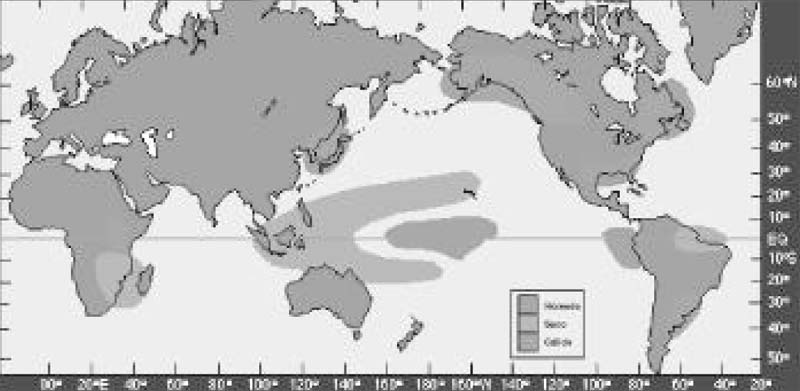

Figura 2. Comportamiento del

océano Pacífico (año normal vs. año Niño) - Condiciones normales (Fuente: NOAA

en Internet: http://www.noaa.gov.)

Figura 2. Comportamiento del

océano Pacífico (año normal vs. año Niño) - Condiciones El Niño (Fuente: NOAA en

Internet: http://www.noaa.gov.)

A diferencia de las variaciones climáticas anuales, generalmente predecibles, ENOS se presenta con intervalos irregulares cada dos a siete años, siempre con características distintas. Por lo general se inicia cerca de la Navidad y dura de 12 a 18 meses. El episodio climático más intenso registrado este siglo ocurrió en 1982-1983. Desde entonces hubo otro en 1986-1987 y uno prolongado que duró desde 1990 hasta 1995. Las anomalías del último Niño se iniciaron hacia mayo de 1997 y se prolongaron hasta mediados de 1998; su considerable magnitud y grave impacto permiten clasificarlo como un desastre severo.

La Niña, como se denomina la fase fría de la Oscilación del Sur, describe la aparición de aguas superficiales frías en el Pacífico ecuatorial, oriental y central. En términos generales, se podría afirmar que causa efectos inversos a los originados por El Niño, aunque hacen falta más estudios sobre el fenómeno en sí y sobre sus probables impactos. El fenómeno de La Niña no será analizado en este informe.

Los pronósticos climáticos se basan en dos tipos de técnicas: una procura establecer relaciones estadísticas entre los factores del régimen climático, por ejemplo entre temperaturas oceánicas y precipitaciones; la otra se basa en modelos computadorizados provenientes de la resolución de ecuaciones termodinámicas que representan los fenómenos de transferencia e intercambio de energía dentro del sistema - generalmente en forma de calor y sus manifestaciones hídricas y eólicas -, para finalmente predecir las variables climáticas específicas como precipitación y temperatura. Estos programas de computadora se basan en técnicas estadísticas y modelos dinámicos diseñados para representar matemáticamente los procesos físicos que ocurren en la naturaleza. Por los dos métodos descritos, estadístico y físico, se obtienen datos que los expertos interpretan para producir pronósticos y medidas confiables, cuyo objetivo es prever y predecir los cambios climáticos, y de esta manera posibilitar la toma de decisiones oportunas en distintos campos de la actividad humana.

La comunicación de la información meteorológica al público suele adoptar una de estas dos formas de expresar los pronósticos. La ”determinista”, que dice, por ejemplo: "va a llover una determinada cantidad de milímetros en una determinada región, entre los meses de enero y marzo, y esto representará un valor de tanto por ciento por arriba o por debajo de la precipitación normal"; a veces se acompaña la predicción de una medida de su confiabilidad: “hay un treinta por ciento de probabilidades de lluvia”. La otra suele denominarse “probabilística”, y en ella están representadas todas las posibilidades: así suele anunciarse, por ejemplo: “lluvia por debajo de lo normal, tal probabilidad; lluvia cercana a los valores normales, tal otra; y lluvia por encima de los valores normales, aun otra”, es decir, a cada fenómeno de la gama específica posible se le asigna una probabilidad numérica.

Gracias a los adelantos técnicos y al creciente interés por el estudio de los fenómenos meteorológicos y ambientales en escala planetaria, dada su importancia económica y social, se han podido establecer modelos de predicción que se van perfeccionando constantemente. Los pronósticos de una semana a cuatro meses tienen ahora una gran confiabilidad, es decir, una mayor probabilidad de acierto; en la medida en que el lapso abarcado se extiende, esa probabilidad disminuye. Aun así, el calentamiento de la superficie del Pacífico tropical durante ENOS de 1986-1987 se predijo con un año de anticipación.

“Los usuarios potenciales de tales predicciones encuentran muchos obstáculos para utilizar la información sobre ENOS en la toma de decisiones: desde preguntas sobre la validez de los pronósticos, demoras en su disponibilidad regional, fallas en su interpretación, hasta interrogantes acerca de su utilidad en escala regional para la toma de decisiones locales. Nuestra investigación sugiere decididamente que es preciso capacitar a los usuarios actuales y potenciales en la disponibilidad, las limitaciones y formas en que la información relacionada con ENOS (especialmente, pronósticos y climatología) puede ser utilizada para tomar decisiones. La información científica confiable debe ser presentada a los usuarios potenciales con un margen de tiempo adecuado para utilizarla provechosamente en el proceso de toma de decisiones y con la suficiente validez para que quienes tienen esas responsabilidades no tengan dudas al usar esta herramienta. Aunque la información sobre ENOS sea solo uno de los muchos elementos que han de tener en cuenta los escalones de decisión, nunca deberá omitirse de la lista de información para evaluar, pues está comprobada su importancia3.” Queda claro, entonces, que se debe desarrollar en la región el mecanismo formal para el análisis y la difusión de la información sobre ENOS.

3 Glantz, Michael, “Food Security in Southern Africa: Assessing the Use and Value of the ENOS Information,” NOAA Project, March, 1997.

Actualmente es posible tener una idea bastante aproximada acerca del lugar y el momento en que se presentarán condiciones climáticas adversas, ya sean estacionales o como consecuencia de ENOS. Por lo tanto, resulta ineludible la responsabilidad de actuar en forma proactiva, determinando cuáles son las regiones de mayor vulnerabilidad y riesgo, para analizar en forma multisectorial e interdisciplinaria las políticas, estrategias, planes y tareas que minimicen la cantidad de víctimas, el sufrimiento, los daños y las pérdidas. El sector de la salud, entonces, debe incorporar prontamente la variable clima en la planificación de los sistemas del sector, en el diseño de las obras de infraestructura, en la concepción y ejecución de sus programas sanitarios y, por supuesto, en las acciones de prevención y promoción de la salud.

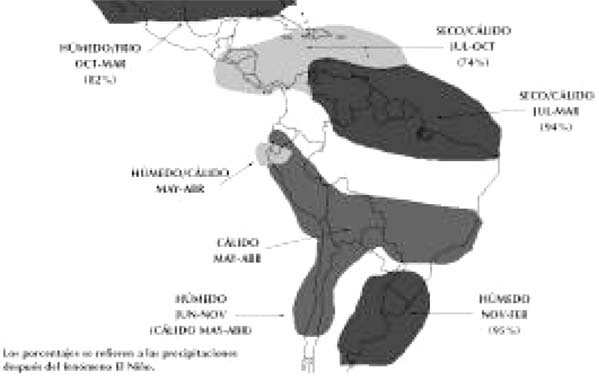

En el continente americano se registran varios cambios generales en los perfiles de las precipitaciones, bajo el influjo del Niño4. En América del Norte, en general son superiores a lo normal de octubre a marzo en la región del Golfo de México y en el norte de este país (figura 3). En la llamada Gran Cuenca de los Estados Unidos de América las precipitaciones son superiores a lo normal de abril a octubre.

4 Ropelewski, C.F., and Halpert, M.S. “Global and Regional Scale Precipitation Patterns Associated with El Niño/Southern Oscillation, Monthly Weather Review, 115 (1987), pp. 1606-1625.

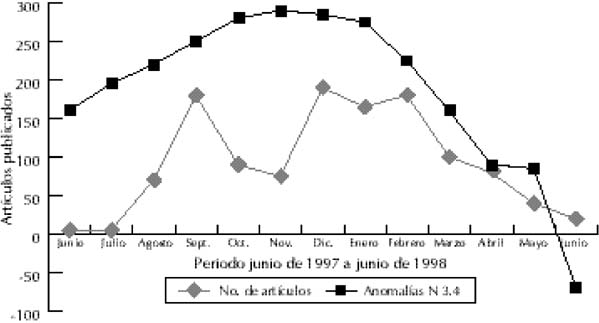

El gráfico que se muestra a continuación es el resultado de un modelo de predicción como los que se describieron en párrafos anteriores. Según puede apreciarse, hubo una correlación con las observaciones efectuadas durante ENOS 1997-98.

En América Central y en el Caribe, las lluvias durante El Niño son inferiores a lo normal y la estación seca se presenta de julio a octubre. La disminución de las lluvias relacionada con este fenómeno suele extenderse desde el sur de México y Guatemala hasta Panamá, al sur, y hacia el Caribe, al este.

América del Sur experimenta en general condiciones extremas de sequía o humedad (figura 3), según la región. En la región nordeste (el Brasil norecuatorial, la Guayana Francesa, Guyana, Suriname y Venezuela) hay menos lluvia de julio a marzo. En el sudeste sudamericano (sur del Brasil, Uruguay y partes del nordeste argentino), las lluvias son más abundantes de lo normal de noviembre a febrero. El litoral de Ecuador y Perú también recibe más lluvias de las normales durante los años de ENOS.

Figura 3. Repercusiones

potenciales de El Niño Oscilación Sur ENOS en México, América Central y América

del Sur. Fuente: Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos

(NOAA), 1997.

En la Amazonia, las bajas precipitaciones no coinciden con El Niño, sino que se retrasan un año5. Sin embargo, por la falta de registros antiguos sobre las lluvias en esa vasta región y la complejidad de su hidrología, aún no se cuenta con un completo perfil hidrológico-meteorológico de toda la cuenca. En otras palabras, es probable que haya lluvias inferiores a las normales pero que sus valores extremos no guarden estrecha correlación con ENOS, como ocurre en otras partes de América del Sur. La zona andina también se ve afectada por El Niño, pero la información disponible no basta para formular generalizaciones.

5 Chu, Pao-Shin, “Brazil’s Climate Anomalies and ENSO”, en: M.H. Glantz, R.W. Katz, N. Nicholls (comp.), Teleconnections Linking Worldwide Climate Anomalies: Scientific Basis and Societal Impact (535 pp.), New York, Cambridge University Press, 1991, pp. 43-71.

En todas las regiones pueden variar la fecha de aparición y la duración de los efectos climáticos asociados con El Niño, dependiendo de factores tales como la estación en que comienza (por ejemplo, ENOS de 1997 comenzó en mayo-junio, mucho antes de lo habitual). Dentro de ese cuadro general, presenta diferentes intensidades y perfiles en ciertas localidades, y por ende su impacto sobre una zona determinada más o menos extensa puede resultar bastante dispar.

Cuadro 1: Calificación de ENOS en los últimos 430 años6

|

ENOS |

Fuerte |

Muy fuerte |

|

1567-68 |

X | |

|

1630-31 |

X | |

|

1641 |

X | |

|

1650 |

X | |

|

1661 | |

X |

|

1694-95 | |

X |

|

1715-16 |

X | |

|

1782-84 | |

X |

|

1790-93 | |

X |

|

1802-04 |

X | |

|

1827-28 |

X | |

|

1823-33 |

X | |

|

1844-46 | |

X |

|

1864 |

X | |

|

1867-79 |

X | |

|

1876-78 | |

X |

|

1899-1900 | |

X |

|

1901-02 |

X | |

|

1913-15 |

X | |

|

1918-20 |

X | |

|

1940-41 | |

X |

|

1972-73 |

X | |

|

1982-83 | |

X |

|

1986-88 |

X | |

|

1997-98 | |

X |

6 NOAA, El Niño and Climate Change: Report to the Nation on Our Changing Planet, University Corporation for Atmospheric Research (UCAR/OIES) and NOAA, 1994.

Como aclaración al cuadro anterior, cabe citar la afirmación de Glantz7: “No hay una sola lista de años en que haya sucedido El Niño que sea universalmente aceptada. En consecuencia, los distintos investigadores sitúan El Niño y La Niña en años discrepantes y también difieren acerca de qué años fueron normales. Esto causa problemas a los interesados en determinar objetivamente las correlaciones estadísticas (relaciones), o la falta de ellas, entre episodios del Niño y la producción de cosechas y otros bienes [que dependen del clima], brotes de enfermedades y epidemias, manifestaciones climáticas en lugares distantes (denominadas teleconexiones), y otras.”

7 Glantz, Michael H., “Lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de El Niño”, ensayo presentado en la Universidad de Washington, XXV Aniversario de la Escuela de Asuntos Marinos (7-8 de mayo de 1998), Seattle (Washington).

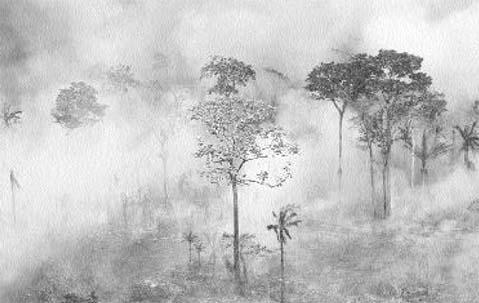

La influencia del Niño provoca

cambios generales en los perfiles de precipitaciones. América del Sur

experimenta condiciones extremas de sequía o humedad. (J.P.

Sarmiento)

Con el fin de establecer una visión objetiva de la evolución del fenómeno ENOS 1997-98, se consultaron y adaptaron partes de la publicación denominada Boletín Climático, contribución de la Sección de Meteorología del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, de diciembre de 1996 (año 2, número 12) a junio de 1998 (año 4, número 6). Posteriormente se hizo una revisión en orden cronológico de los episodios informados en la página "Reliefweb"1 de la Internet. Para facilitar la vinculación entre los aspectos climáticos y sus impactos, se procedió a resaltar estos últimos en letra cursiva. Los datos que no se encuentran en el Boletín Climático llevan una referencia específica.

1 http://wwwnotes.reliefweb.int

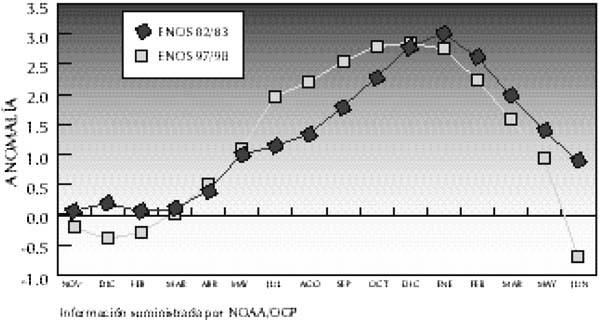

El gráfico adjunto muestra las

anomalías provocadas en el Pacífico por El Niño 1997-98, en comparación con el

evento de 1982-83.

Las primeras predicciones de ENOS 1997-98 aparecieron en el número de diciembre de 1996 del Experimental Long-Lead Forecast Bulletin (NWS/NMC/CAC): en su mayoría anunciaban que durante 1997 se produciría una transición hacia un Niño cálido de intensidad débil a moderada. Sin embargo, no había demasiada coherencia entre ellas respecto al momento en que se produciría la transición y eso hizo particularmente difícil pronosticar qué anomalías climáticas serían las dominantes durante los meses siguientes.

Tal como lo adelantaron algunos modelos de pronóstico, en febrero de 1997 se registró lo que parecía ser un rápido proceso de normalización de las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial (que venían siendo negativas).

Hacia el mes de mayo, las anomalías observadas en la intensidad de los vientos alisios (anormalmente débiles) hicieron suponer la persistencia y posible intensificación de las anomalías positivas de la TSM.

En junio, las diversas variables atmosféricas y oceánicas indicaban conjunta y coherentemente el inicio de un nuevo fenómeno El Niño. En tal sentido, la transición a un episodio cálido estaba ocurriendo de modo mucho más abrupto y temprano que lo previsto en la mayoría de los pronósticos. Para entonces no era posible aún precisar las características específicas que revestiría el fenómeno, a pesar de que la magnitud de las anomalías atmosféricas y oceánicas registradas indicaban que su intensidad sería considerable.

Desde fines de mayo hasta el 22 de junio una serie de sistemas frontales afectó a Chile dejando a 87.000 damnificados, de los cuales 10.000 debieron ser albergados. Importantes daños se concentraron en las regiones III a X afectando los sectores de vivienda, infraestructura educativa, salud, red vial y pesca. Las precipitaciones acumuladas hasta junio superaron significativamente el valor medio climatológico2.

2 República de Chile, Ministerio del Interior, Oficina Nacional de Emergencias, Informe consolidado: temporales junio 1997, 30 de julio de 1997.

En julio de 1997 la mayoría de los modelos indicaban que seguirían presentándose las condiciones típicas de ENOS durante los meses siguientes y que la tasa de incremento de las anomalías en el Pacífico superaba la observada en fenómenos ENOS anteriores, incluyendo el de 1982-1983.

En este mismo mes el pronóstico oficial del Climate Prediction Center (NCEP-NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration], USA), difundido el 14-VIII-1997, señalaba que las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar persistirán hasta los primeros meses de 1998.

En agosto de 1997 se intensificaron los cambios ya descriptos creando condiciones favorables para que hubiera precipitaciones intensas en el centro de Chile.

Diversos modelos de pronóstico (según resultados publicados en el Experimental Long-Lead Forecast Bulletin del NCEP-NOAA) indicaron en octubre que El Niño alcanzaría su máximo desarrollo en los meses finales de 1997 o a comienzos de 1998. Respecto a la tasa de declinación posterior, los modelos diferían significativamente, de modo que no era posible predecir con certeza cuál sería el estado del sistema durante el próximo invierno austral (mediados de 1998).

(En efecto, sabemos ahora que en el invierno austral de 1998 hubo impactos del Niño en varios países.)México: El 9 de octubre de 1997 los estados de Oaxaca y Guerrero fueron afectados por el huracán Pauline3, con una intensidad de grado 4 y velocidades que por momentos superaron los 500 km/hora. Se informó4 de 15 muertos, 22 desaparecidos y 41.100 personas afectadas en el estado de Oaxaca. En algunas zonas quedaron interrumpidos el suministro de electricidad y de agua potable y las redes de comunicaciones. Doce puentes resultaron dañados. Al desbordarse el río Los Perros causó inundaciones en 50 municipios. En el estado de Guerrero hubo 123 muertos y 3 desaparecidos.

3 Organización Panamericana de la Salud, Informe de situación huracán Pauline, México, “Reliefweb”, 13 de octubre de 1997.4 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA), México: Hurricane Pauline, Situation Report No. 1, DHAGVA - 97/0531, 12 de octubre de 1997.

Colombia: El déficit pluviométrico en este país, asociado al fenómeno ENOS 97-98, tuvo un significativo impacto en la actividad agropecuaria, con efectos negativos sobre muchos cultivos y sobre la producción ganadera y la industria lechera. Particularmente severo ha sido el impacto sobre la producción de café. Las autoridades estudiaron y dispusieron diversas medidas de mitigación de los impactos negativos sobre el sector agropecuario: disposiciones tributarias y financieras, tarifas preferenciales de energía, planes de empleo en zonas de alto riesgo y aplicación del seguro agrícola. Por otra parte, el fuerte déficit pluviométrico impuesto por El Niño causó una drástica disminución de los caudales, al punto de que el río Magdalena dejó de ser navegable en algunos tramos, y la sequedad ambiental favoreció la propagación de grandes incendios forestales.Sur del Brasil: Estudios recientes han documentado la existencia de una significativa relación entre la Oscilación del Sur y la variabilidad interanual de las lluvias en los estados del sur del Brasil (Grimm, 1997). Según ese trabajo, durante ENOS suelen registrarse precipitaciones más abundantes que lo corriente en la primavera austral. Por otra parte, en el Estado de Rio Grande do Sul y en el norte de la República Oriental del Uruguay las lluvias en el bimestre octubre-noviembre son las más predecibles estacionalmente (Montecinos et al., 1997) si se utiliza como elemento de pronóstico la TSM en el Pacífico tropical. Sobre la base de este último estudio, y con una probabilidad del 60%, se preveía que la precipitación acumulada en el bimestre octubre-noviembre de 1998 correspondiese al tercer tercil de la distribución probabilística (es decir que fuese superior a lo normal), expectativa coherente con la situación esperada en Uruguay.

En noviembre de 1997 se mantenían las condiciones necesarias para que las anomalías atmosféricas y oceánicas siguieran intensificándose. El análisis de los episodios ENOS desde 1950 muestra que en la mayoría de los casos la anomalía máxima de la TSM en la Región Niño 3 se alcanzó en los meses de diciembre o enero. Los modelos de pronóstico de la TSM en el Pacífico desarrollados por el NCEP preveían que El Niño 1997-98 seguiría intensificándose hasta marzo-abril de 1998.

En esos meses se informaba de lluvias anómalas sobre la costa del Ecuador y del norte del Perú. El Comité Nacional ERFEN del Ecuador informó en su Boletín No. 17 que la precipitación acumulada hasta entonces en la costa del Ecuador excedía significativamente la media climatológica. Como ejemplos de este comportamiento anómalo, en las estaciones de Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar se habían registrado totales acumulados de 47,7 mm, 190,5 mm y 125,0 mm, respectivamente, cuando los valores medios climatológicos eran de solo 16,0 mm, 2,9 mm y 8,1 mm, respectivamente. Esto se relaciona con la gran magnitud alcanzada por las anomalías de la TSM frente a la costa sudamericana del Pacífico y con el desplazamiento hacia el sur de la banda de convergencia intertropical.En Ecuador se informó de deslizamientos en el piedemonte y en la región interandina ocasionados por las fuertes lluvias, la saturación de los suelos y la desforestación. También se registraron grandes marejadas que devastaron las comunidades costeras. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabi. Se informó un total de 23 muertos en octubre de 1997, y en noviembre de 1997 aproximadamente 7.000 familias (cerca de 35.000 personas) resultaron afectadas, de las cuales 1.200 (es decir, unas 6.000 personas) perdieron sus hogares o requieren asistencia especial. Cerca de 5.500 personas fueron evacuadas a alojamientos temporarios en Guayas, El Oro y Esmeraldas5.

5 DHA, Ecuador: El Niño Floods, Situation Report No. 2, 25 de noviembre de 1997.

El 18 de noviembre se creó en Ginebra un grupo interorganizaciones de las Naciones Unidas para afrontar las consecuencias de ENOS.

En diciembre de 1997 los resultados del análisis de la evolución de las variables oceánicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial indicaban que El Niño estaba llegando a su fase de máximo desarrollo, con una magnitud comparable a la registrada durante El Niño 1982-83.

La FAO informa:6 “La producción agrícola en América Latina es especialmente vulnerable a los efectos del Niño. Las primeras manifestaciones del fenómeno en 1997 han afectado a los cultivos de cereales y frijoles de la primera campaña en casi todos los países de América Central y del Caribe. Las pérdidas en las cosechas de 1997 de la subregión se estiman entre un 15 y un 20% aproximadamente, como promedio, en comparación con el año anterior, pero en varios países han sido considerablemente más altas. Las cosechas de la segunda campaña, que se están recogiendo actualmente, se han visto afectadas primero por las excesivas lluvias caídas en septiembre, típicas de la estación de los huracanes, y desde entonces por el tiempo excepcionalmente seco asociado con El Niño. Las perspectivas de recuperación de las pérdidas sufridas con anterioridad son casi nulas en la mayor parte de los países. Además, la plantación de los cultivos de cereales de la primera campaña de 1998, que se iniciará en marzo, correría un grave riesgo si la sequía se prolongara hasta marzo/abril. Además de las pérdidas de las cosechas de maíz de la primera campaña de 1997-98 causadas por los efectos iniciales del Niño, se han registrado también daños considerables en las cosechas de arroz y frijoles. Durante el período vegetativo el tiempo ha sido predominantemente seco para las cosechas de la segunda campaña de 1997-98, y se prevé que en los meses venideros el clima será más seco de lo habitual, en particular en los países de América Central, lo cual podría representar un grave peligro para la plantación de los cultivos de cereales de la primera campaña de 1998.

6 Food and Agriculture Organization (FAO), “Efectos del Niño sobre la producción agrícola en América Latina”, 25 de noviembre de 1997.

”En América del Sur se ha iniciado la plantación de los cultivos de la campaña principal de 1998 en los países andinos. Se había recogido ya la mayor parte de las cosechas de cereales de 1997 cuando se dejaron sentir los primeros efectos del Niño. Sin embargo, en las zonas del sur de la subregión la superficie plantada de trigo en 1997 se redujo considerablemente en los principales países productores a causa de las lluvias excesivas. Se está procediendo actualmente a la recolección, al tiempo que se ha iniciado la siembra de los cultivos de maíz de 1998. En el conjunto de la subregión predominan las precipitaciones y temperaturas anómalas, que constituyen una amenaza para los cultivos. La evolución del fenómeno El Niño, cuyo impacto más fuerte está previsto para los próximos meses, determinará en gran medida los resultados.”

En Brasil se ha informado de inundaciones y fuertes vientos causados por El Niño, que han afectado el Estado de Rio Grande do Sul desde fines de noviembre. Cuatro personas murieron y aproximadamente 12.700 perdieron sus viviendas, siendo Itaquí la municipalidad más afectada.7

7 DHAGVA - 97/0865, Brazil: El Niño Preparedness Measures, Situation Report No. 2, 4 de diciembre de 1997.

En Perú se informó de intensas lluvias durante diciembre, que causaron inundaciones y deslizamientos en los departamentos de Tumbes y Pasco afectando aproximadamente a 4.786 personas. Se publicaron los primeros totales nacionales mencionando a 9 víctimas fatales, 9.279 personas damnificadas, cerca de 1.390 casas averiadas y 160 destruidas, además de la pérdida total de 2.763 hectáreas de cultivos de banano y de arroz. Asimismo resultaron destruidos 24 kilómetros de caminos y 8 puentes.8

8 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA - 97/0877, Peru: El Niño Floods, Situation Report No. 2, “ReliefWeb”, 23 de diciembre de 1997.

En Paraguay, lluvias intensas hicieron desbordar el río homónimo causando inundaciones en la zona urbana de Asunción, así como en Alberdi, San Pedro, Presidente Hayes, Alto Paraguay, y en Concepción, situada al norte. El Comité Nacional de Emergencia informó que cerca de 13.000 familias (unas 60.000 personas) resultaron afectadas por las inundaciones, de las cuales 7.900 (35.000 personas) fueron evacuadas y 1.500 (6.700 personas) permanecían aisladas por las aguas9.

9 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA - 97/0877, Paraguay: El Niño Floods, Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 30 de diciembre de 1997.

En enero de 1998 se mantenía la declinación del Niño, pero no se podía aún predecir con certeza si a mediados o a fines de 1998 se desarrollaría un episodio de La Niña.

En Paraguay persistieron las lluvias y a fines de diciembre de 1997 se agravaron las inundaciones en la provincia de Asunción, la región de Alberdi y la provincia de Neembucú, en el sur del país, cuya capital, Pilar, quedó rodeada por los ríos Paraguay y Neembucú, cuyas aguas crecieron 8 metros sobre los niveles usuales.10

10 UN Department of Humanitarian Affairs (DHA) DHAGVA - 97/0877, Paraguay: El Niño Floods, Situation Report No. 2, “ReliefWeb”, 30 de diciembre de 1997.

La Universidad de Piura, en el norte del Perú, informó que durante ese tiempo las condiciones atmosféricas y oceánicas en el norte del país habían sido excepcionales: en la estación de Miraflores (Piura) se registraron 777,3 mm, en tanto que durante ENOS 1982-83 en las mismas fechas se habían registrado 324,5 mm. Al respecto, el NCEP-USA indicó que durante enero de 1998 se habían registrado en Piura máximos pluviométricos.Sobre Pasco, en la parte central del Perú, cayeron lluvias intensas a principios de enero de 1998, demostrando que ENOS 97-98 tendría un comportamiento distinto del de 1982-83.

Los últimos días de enero y el comienzo de febrero resultaron críticos también para Ica, al sur de Lima. Huaycos (aluviones) que se produjeron a través del río Ica causaron serios daños. No hay registros de episodios similares en anteriores meteoros ENOS.

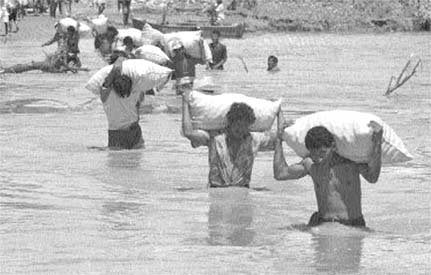

Las lluvias de enero de 1998 en Piura (Perú) fueron excepcionales. En el litoral del norte peruano la frecuencia de las lluvias en febrero y la primera mitad de marzo fue en aumento, pero con intensidad moderada, aunque ocasionalmente se registraron lluvias fuertes. En Piura llovieron 412,2 mm en febrero. En zonas al este de la ciudad, la lluvia ha superado los 1.000 mm en ese período. Eso originó aumentos excepcionales en el caudal del río Piura (que solo trae agua en ocasiones del Niño), superiores a los registrados durante El Niño de 1982-1983. Específicamente, el caudal máximo observado fue de 4.424 m3/s el 12 de marzo. En 1983 el máximo había sido de 2.300 m3/segundo. Las avenidas producidas han causado serias dificultades por la destrucción de obras viales (caminos y puentes) y la inundación de zonas habitadas, peores que las vividas en 1983.A principios de febrero ENOS hizo estragos en Bolivia, al norte de La Paz: las lluvias torrenciales en un breve lapso originaron una riada o aluvión en una zona de explotación minera causando por lo menos 65 muertos y 125 heridos.11 Simultáneamente, en la región de los altos valles y parte del altiplano más de 300.000 personas fueron damnificadas por la sequía y siguen estándolo en su mayoría. Esto incide, obviamente, en primer lugar en la disminución del agua para consumo, seguida por la falta de agua para los animales y los cultivos, situación que impulsa en muchos casos la migración a las ciudades.

11 Sarmiento, J.P. “Impacto de ENSO en Bolivia - Análisis del evento”, USAID/OFDA, febrero de 1998.

En marzo de 1998 diversos indicadores mostraron que El Niño estaba declinando en intensidad en forma parecida a la del meteoro de 1982-83. Los modelos de pronóstico indicaban que ese proceso continuaría en los meses siguientes, aunque no coincidían en la tasa de declinación, con lo cual subsistía la incertidumbre sobre las condiciones que iban a predominar durante el próximo invierno austral.

En Perú, en marzo se estimaban 600 kilómetros de vías perdidas, más de 4 kilómetros de puentes destruidos, con muchas zonas del país aisladas. Los departamentos más afectados son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Cusco y Lima. Al mismo tiempo se produjo uno de los cambios geográficos más interesantes relacionados con ENOS: la creación de un nuevo lago, el segundo en extensión después del Titicaca, en medio del desierto de Sechura (1.100 kilómetros al norte de Lima).12 Se estimó que el nuevo lago perduraría cerca de un año.

12 Department of Humanitarian Affairs (DHA), OCHA/GVA - 98, Perú: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 7, “ReliefWeb”, 6 de marzo de 1998.

Paradójicamente, también en marzo se iniciaba un incendio devastador en el estado brasileño de Roraima, que exigió una gran movilización nacional e internacional13; simultáneamente, en Guyana se identificó a un grupo de 15.000 indígenas que enfrentaban una crítica situación de falta de alimentos, originada en una marcada disminución de las lluvias atribuida al Niño.14

13 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA/GVA - 98/0176, Brazil: El Niño Forest Fires, OCHA Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 27 de marzo de 1998.14 UNDP, Drought in Guyana draws international response, “ReliefWeb”, 30 de marzo de 1998.

En abril, el nordeste de Argentina fue azotado por fuertes tormentas e intensas lluvias, que castigaron especialmente las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa causando serios daños a la agricultura y las comunicaciones terrestres y obligando a evacuar a miles de personas. Hubo cinco muertos y se calcula que 32.800 personas fueron evacuadas. En la Provincia del Chaco, cerca de 100.000 personas quedaron aisladas por las aguas. En total se estimó en unas 290.000 la cantidad de personas damnificadas por las inundaciones.15

15 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OCHA/GVA - 98/0198, Argentina: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 1, “ReliefWeb”, 22 de abril de 1998.

También en abril, Uruguay anunció graves inundaciones en diferentes partes del país, comparables solo con las ocurridas en 1959. Se atribuyeron a las constantes crecidas de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. Se calcula que hubo 8.000 damnificados en las ciudades de Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Rivera, Mercedes, Villa Soriano, Durazno, Treinta y Tres, Vergara y Melo. Solo en la región del Río Olimar y Cebollati, 1.300 personas tuvieron que ser evacuadas, y se perdió casi el 10% de la producción de arroz, sin contar los daños informados en viviendas, vías y puentes.16

16 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Uruguay: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 1, OCHAGVA - 98/0192, 30 de abril de 1998.

El modelo dinámico del NCEP-NOAA suponía que, por el lento decaimiento del fenómeno, en los meses siguientes iban a persistir las anomalías positivas de la TSM en el Pacífico ecuatorial, aunque de magnitud relativamente pequeña.

Para mayo de 1998 distintos modelos de pronósticos preveían una evolución en el sentido de un meteoro La Niña que se desarrollaría en el segundo semestre de ese año.

La República de Paraguay siguió recibiendo en mayo lluvias torrenciales y sufriendo la creciente del río Paraná, que inundó el sur del país. En la provincia de Neembucú las aguas afectaron a más de 15.000 personas. En las regiones de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay hubo más de 30.000 personas afectadas por las inundaciones. En Asunción, unas 20.000 personas fueron evacuadas a 84 campamentos. Se calcula que en todo Paraguay había 75.000 personas distribuidas en 84 alojamientos temporarios. Hubo pérdidas en la producción lechera y en los cultivos de maní, algodón y sorgo.17

17 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Paraguay: El Niño Floods, OCHA Situation Report No. 4, OCHAGVA - 98/0198, 7 de mayo de 1998.

Entre tanto, en América Central, Costa Rica, que había padecido una disminución de la precipitación durante la temporada de lluvias (mayo a noviembre de 1997), sufría luego una temporada especialmente seca (diciembre de 1997 a abril de 1998), con altas temperaturas. Todo ello afectó negativamente el suministro de agua potable, la agricultura, la ganadería, la pesca, la generación y suministro de electricidad, e incluso el turismo.18

18 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Costa Rica: El Niño Drought, OCHA Situation Report No. 1, OCHAGVA - 98/0201, 20 de mayo de 1998.

La abrupta transición a la fase de La Niña en mayo de 1998 muestra el grado de acierto de los modelos que previeron tal evolución basándose en observaciones realizadas a principios de ese año.

Desde enero de 1998 se informó de incendios forestales en México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. En junio cobraron tal magnitud que se movilizó la comunidad internacional, pero solo en julio pudieron dominarse. Las estimaciones de la cantidad de hectáreas quemadas en esos países alcanzan a 2.927.92719, equivalentes al 60% de todo el territorio costarricense.

19 US Agency for International Development (USAID) OFDA Situation Report 1-20: Mexico & Central America - Fires, 1998.

También el Estado norteamericano de la Florida sufrió los estragos de incendios forestales en junio. Los cálculos iniciales hablan de unas 200.000 hectáreas incendiadas.

A comienzos de julio de 1998 los modelos estadísticos y dinámicos pronosticaban un aumento de las anomalías negativas de la TSM durante el resto del año (Experimental Long-Lead Forecast Bulletin). Esto, sumado a la evidencia de los cambios observados en los dos meses anteriores, tendía a confirmar que a partir de la segunda mitad de 1998 se presentarían anomalías climáticas típicas de un fenómeno La Niña. Aunque este último tipo de meteoro ha sido menos estudiado, se mencionan intensas lluvias en México, América Central y el norte de América del Sur, con un incremento de la cantidad e intensidad de huracanes en la región del Caribe.

Este despliegue en paralelo de las interpretaciones y predicciones científicas sobre ENOS 1997-98 y la realidad observada en todo el continente americano permite vislumbrar las dificultades existentes en la aplicación de los pronósticos climáticos.

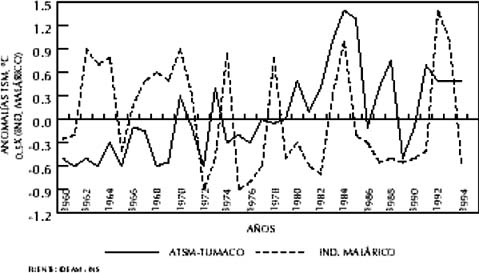

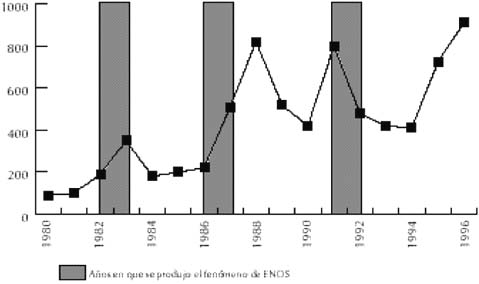

Para tener una referencia del comportamiento observado en las anomalías de la TSM durante ENOS 1982-83 (noviembre de 1981 a junio de 1983) y 1997-98 (noviembre de 1996 a junio de 1998) en la Región Niño 3.4, se preparó el siguiente gráfico con las series de datos suministradas por NOAA/OGP.

Anomalías TSM. ENOS 82/83 y ENOS

97/98.

Durante ENOS 1997-98 se presentaron otros fenómenos no relacionados con los cambios climáticos, que causaron severos impactos en el continente americano; entre ellos cabe resaltar los siguientes:

· El 14 de octubre de 1997 se produjo un sismo de intensidad 6 en la escala de Richter en la región norteña de Coquimbo, Chile, que dejó un saldo de ocho muertos, 55 heridos y severos daños en vivienda e infraestructura.20

20 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Terremoto de Chile, Informe de Situación No. 1, “ReliefWeb”, 14 de octubre de 1997.

· El 22 de mayo de 1998, a las 0:39, se registró un sismo de intensidad 6,8 en la escala de Richter, que se sintió en el 70 por ciento del territorio boliviano. Horas después se confirmó la muerte de 71 personas en las localidades de Totora y Aiquile, a unos 400 kilómetros al sudeste de La Paz. También se informó de unos 50 heridos y más de 16.800 damnificados. En Aiquile el 80% de las viviendas quedaron destruidas y en Totora el 40%21. Estas dos poblaciones del departamento de Cochabamba, junto con Oruro y el norte de Potosí, vienen sufriendo desde hace décadas una sequía acentuada por ENOS 1997-98.

21 UN OCHA, Bolivia Earthquake, OCHA Situation Report No. 3, OCHAGVA - 98/0209, 26 de mayo de 1998.

· El 4 de agosto de 1998 un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter sacudió la costa ecuatoriana en la provincia de Manabi, al norte de Bahía Caráquez, causando 3 muertes y 40 lesionados; cerca de 1000 personas perdieron sus viviendas. Esta misma zona había sido severamente castigada meses antes por las intensas lluvias del Niño. Una de las instalaciones que más daños sufrió fue el Hospital de Bahía Caráquez, cuyos pacientes debieron ser evacuados a Portoviejo, la capital de la provincia.22

22 UN OCHA, Ecuador Earthquake, OCHA Situation Report No. 2, OCHAGVA - 98/0263, 6 de agosto de 1998.

Efectos del terremoto de Totora y

Aiquile (Bolivia) en mayo de 1998. (OPS/OMS)

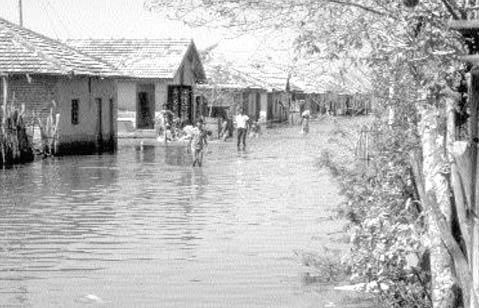

Efectos de las inundaciones en

Ecuador. (OPS/OMS, A. Waak)

Estos hechos obligan a mantener una actitud abierta y flexible hacia la gestión de riesgos, previendo situaciones complejas en las que converjan diferentes amenazas sobre comunidades con altos niveles de vulnerabilidad, que a su vez reflejan un creciente déficit de desarrollo.

En la medida en que se vaya comprendiendo mejor este fenómeno climático se descubrirán nuevas relaciones causales entre las alteraciones oceánicas y atmosféricas y los cambios en los regímenes de lluvias, temperaturas y vientos en distintos lugares del planeta. Sin embargo, también se formulan algunos cuestionamientos a quienes atribuyen a los fenómenos ENOS, señalando una variada gama de posibles vínculos, todas las manifestaciones climáticas anómalas.

Con la intención de obtener datos más fidedignos del impacto global del Niño 1997-98, NOAA (a través de su Oficina de Programa Globales) realizó una investigación sobre la interacción climapoblación. El resultado de este estudio, conocido como “Compendium of Climate Variability”, ofrece datos valiosos sobre el impacto global y por regiones de este Niño, que pueden observarse en el siguiente cuadro23:

Cuadro 1: Impacto global de ENOS 1997-98

|

Región |

Pérdidas directas |

Mortalidad |

Morbilidad |

Afectados |

Desplazados |

Acres afectados |

|

África |

118 |

13.325 |

107.301 |

8.900.000 |

1.357.500 |

476.838 |

|

Asia |

3.800 |

5.648 |

124.647 |

41.246.053 |

2.544.900 |

3.861.753 |

|

Asia-Pacífico |

5.333 |

1.316 |

52.209 |

66.810.105 |

143.984 |

7.031.199 |

|

Centro y Sudamérica |

18.068 |

858 |

256.965 |

864.856 |

363.500 |

14.102.690 |

|

Total global |

34.349 |

24.120 |

533.237 |

110.997.518 |

6.258.000 |

56.687.632 |

23 Véase “The 1997-1998 El Niño Event: A Scientific and Technical Retrospective”. Geneva: World Meteorological Organization, 1999, pág. 6.

Impacto global de ENOS 1997-98 en

áreas específicas. (PÉRDIDAS ECONÓMICAS)

Impacto global de ENOS 1997-98 en

áreas específicas. (MORTALIDAD)

Impacto global de ENOS 1997-98 en

áreas específicas. (AFECTADOS)

Impacto global de ENOS 1997-98 en

áreas específicas. (DESPLAZADOS Y SIN VIVIENDA)

Al analizar estos datos se encuentra que América Central y América del Sur aportan:

· en mortalidad, el 4,1% del total;

· en personas desplazadas y sin vivienda, el 5,8% del total;

· en personas afectadas, el 24,5% del total;

· en pérdidas económicas, el 54,4% del total.

Como ya se mencionó anteriormente, es interesante observar que en América Central y en Sudamérica, a pesar de las altas pérdidas económicas, no hay una relación directa con las cantidades de muertos, desplazados y afectados. Para Asia y África las cifras son inversas: bajas pérdidas económicas pero con altísimos índices de mortalidad y de damnificados.

El sector de la salud se destacó de los demás sectores por su receptividad a los avisos del sistema de alerta temprana sobre el fenómeno ENOS, emitidos desde fines de 1996 y que fueron de conocimiento público a principios de 1997. Las conjeturas y especulaciones fueron dando paso a los avisos sobre la persistencia de cambios y anomalías de la TSM en el Pacífico hacia mediados de 1997.

Para agosto ya se contaba con los planes de emergencia de los ministerios de Salud de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que pudieron consultarse por la Internet.1 Incluían proyectos orientados a mitigar y a responder lo mejor posible en el campo de la salud a las consecuencias del meteoro.

1 Página web del CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) en http://200.10.250.47/eswww/elnino/elnino.html.

Varios proyectos para mejorar las condiciones sanitarias y el manejo y distribución del agua se propusieron a organismos nacionales e internacionales de financiación y fomento al desarrollo. A título informativo, mencionaremos proyectos en Bolivia por unos US$4.000.000, en Ecuador por US$1.000.000, y en Panamá por US$600.000. En Perú, para afrontar ENOS, se destinó un presupuesto de US$1.500.000 en el sector de la salud.

La respuesta a las emergencias, principalmente inundaciones y aludes, fue diversa en los países afectados. Esas respuestas variaron desde la atención inmediata a los heridos hasta la organización y el manejo de los campamentos o asentamientos temporarios para los refugiados. Parte de la respuesta incluyó el establecimiento de actividades de vigilancia activa de enfermedades consideradas de riesgo en estos casos, especialmente las transmitidas por el agua (diarreas, leptospirosis) y los alimentos, las de origen vectorial (paludismo y dengue) y las infecciones respiratorias agudas (IRA).

En algunos países, por ejemplo Ecuador y Perú, hubo que responder en forma continua a las necesidades de la población, y la estructura nacional de salud respondió de manera adecuada. En Bolivia se organizaron oficinas departamentales para atender las consecuencias del Niño.

Para analizar el impacto de ENOS 1997-1998 y la respuesta del sector de la salud, se han previsto cuatro secciones:

· servicios de salud;

· epidemiología y control de enfermedades;

· saneamiento ambiental;

· suministros de salud.

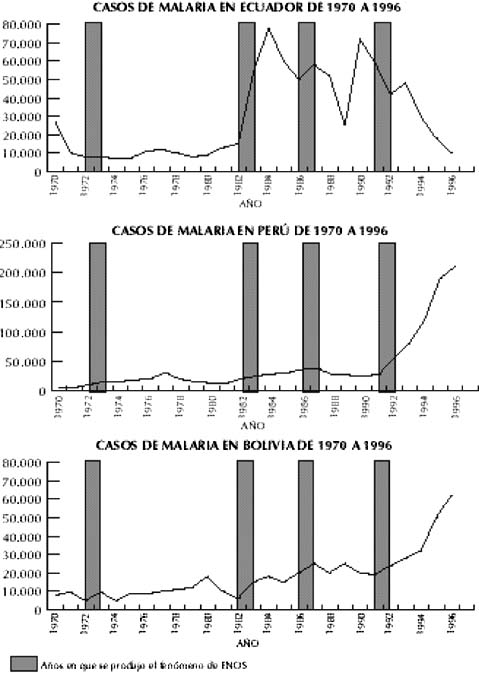

Con la idea de poner en perspectiva los efectos del Niño en los países de la región, se indican a continuación los principales impactos registrados en América Latina y el Caribe, en términos de muertos, heridos y desaparecidos durante ENOS 1997-1998. Se incluye también, como referencia, la información correspondiente a defunciones durante El Niño de 1982-1983. Puede observarse que, no obstante haber mayor población en 1997-98 que en 1982-83 (lo que implica, entre otras cosas, una mayor exposición a las amenazas), no hubo un incremento en el número de muertes; por el contrario, en Ecuador y Perú (los dos países más directamente expuestos, y por más tiempo, al fenómeno ENOS) se advierte una disminución importante, sin duda gracias al período de alerta temprana y a las acciones de preparación, mitigación y respuesta emprendidas.

Cuadro 1: Muertes atribuidas al Niño en 1982-1983 - Muertos, heridos y desaparecidos durante El Niño de 1997-1998(*)

|

País |

Muertos |

Muertos |

Heridos |

Desaparecidos |

|

Argentina |

- |

16 |

- |

- |

|

Bolivia |

50 |

43 |

400 |

40 |

|

Colombia |

- |

3 |

- |

10 |

|

Chile |

2 |

2 |

- |

- |

|

Ecuador |

220 |

208 |

116 |

42 |

|

Perú |

380 |

354 |

746 |

112 |

|

Paraguay |

65 |

65 |

- |

- |

(*) Acumulado al 30 de abril de 1998. Fuente: Programa de Desastres OPS/Ecuador; www.salud.org.ec/desastre/.

La infraestructura física de los servicios de salud fue considerablemente afectada por El Niño 1997-98. El análisis del impacto puede efectuarse empleando los mismos criterios que para el estudio de la vulnerabilidad de los edificios del sector:2

· Vulnerabilidad física

· estructural;

· no estructural.

· Vulnerabilidad funcional.

2 OPS/OMS, Mitigación de desastres en las instalaciones de salud: Aspectos administrativos de salud, vol. II, Washington, 1993.

Los daños debidos a vulnerabilidad física estructural comprometen los elementos básicos que mantienen en pie a un edificio: columnas, muros portantes, vigas, etc. El análisis se adelanta en condiciones de normalidad, así como el comportamiento ante un desastre de determinadas características. Este tipo de vulnerabilidad, de vital importancia en caso de sismos, no resultó tan crítica durante las inundaciones del Niño.

La vulnerabilidad física no estructural comprende las características de los elementos arquitectónicos (ventanas, puertas, terminaciones), de los elementos electromecánicos (plomería, instalaciones eléctricas) y del contenido (equipos, muebles y accesorios que se encuentran dentro de las instalaciones). El análisis, al igual que en el caso anterior, se realiza en condiciones de normalidad y en las de un episodio de características determinadas. En El Niño 1997-98 fueron reportados muchos casos de daños de elementos arquitectónicos, y esto exigirá un replanteo del diseño de las instalaciones, para que en adelante la variable clima se tenga en consideración para disminuir la vulnerabilidad no estructural.