República de Bolivia

Ministerio de Salud y Previsión Social

Ministerio

de Defensa Nacional

Organización Panamericana de la Salud

(OPS/OMS)

Coordinación General:

· Dr. Pablo Aguilar Alcalá, Representación OPS/OMS Bolivia

· Ing. Guillermo Orozco Salazar, Representación OPS/OMS Bolivia

· Dra. Josephine Malilay, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, EUA.

Han colaborado además en la elaboración de este informe las siguientes personas e instituciones:

Ministerio de Salud y Previsión Social. Dirección General de Servicios de Salud

Dr. Oscar Landivar, Director/Coordinador de Desastres Min. de

Salud

Dr. Ramón Cordero

Lic. Blanca Kremsberger

Ministerio de Salud y Previsión Social. Dirección General de Epidemiología

Dr. Virgilio Prieto, Director

Dr. Roberto Vargas Guzmán,

ex-Director

Tec. Teresa Ruiz, Responsable de Seguimiento Fenómeno El Niño

Cruz Roja Boliviana

Dr. Ruben Gonzales, Responsable Nacional de Socorro

Dr.

Grover Yepez, Responsable Nacional de Juventudes

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio Nacional de Defensa Civil

V. Alm. Luis Daza Montero, Director

Dr. Fernando

Jiménez

Sr. Juan José Dorado

Ministerio de Defensa Nacional. Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento Sistema de Defensa Civil

Dr. Larry Monasterios

Cap. Zulema La Fuente

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

Ricardo Mena, Asesor Regional Programa de Desastres (PNUD

Ecuador)

Dr. Sergio Alves, Proyecto PNUD- Min. Defensa Nacional

OPS/OMS

Dr. Enrique Paz, Oficina de El Paso

Agradedemos además las contribuciones de las siguientes personas:

Dr. Sergio Alves, Proyecto PNUD-Min. Defensa Nacional

Dr.

Oswaldo Barrezueta, Asesor PAI, OPS/OMS-Bolivia

Lic. Blanca Kremsberger,

Dirección General de Servicios de Salud/Min. de Salud y P.S.

Dr. Enrique Gil

Bellorín, Asesor Epidemiología,

OPS/OMS-Bolivia

Datos generales sobre Bolivia

Bolivia se halla situada en el centro de América del Sur, entre los 57°26´y 69°38´de longitud oeste y los paralelos 9°38´y 22°53´de latitud sur, y su extensión territorial es de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudoeste con Chile.

Las condiciones geográficas del país favorecen la dispersión de su población: grandes distancias, y vías de comunicación escasas, en regular o mal estado, que cubren principalmente el eje central del país, dificultando el acceso a los núcleos de población más pobres. Estos se encuentran, en su mayoría, en zonas rurales alejadas de los principales centros urbanos y ampliamente dispersas.

Figura

En el territorio boliviano se suelen consideran tres zonas geográficas predominantes:

Andina (Altiplano): Abarca el 28% del territorio, con una extensión de 307.000 km2, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.); las actividades predominantes son la agricultura para autoconsumo y las artesanales.Subandina: Región intermedia entre el altiplano y los llanos que abarca el 13% del territorio, de clima templado a cálido, con actividades predominantemente agrícolas.

(los) Llanos: Comprende 59% del territorio, que abarca llanuras y extensas selvas; las actividades predominantes son la ganadería y las agroindustrias.

En este diverso espacio geográfico habita la población de Bolivia, un total de 7.588.000 habitantes en 1996, con un 60,3% de población urbana y un 39,7% de población rural, según el INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia). Se observa un proceso creciente de urbanización con respecto a 1992, predominantemente en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), que concentra el 68,5% de la población total, en tanto que los restantes departamentos solo reúnen el 31,5% restante. La tasa de crecimiento poblacional para el período 1995-2000 se estima en 2,3% anual y la densidad demográfica se incrementó de 5,8 a 6,9 habitantes por kilómetro cuadrado entre 1992 y 1996, siendo en este último año Cochabamba el departamento con mayor densidad, 24,7 hab./km2, seguido por La Paz, con 17,1, Chuquisaca, con 10,4, Tarija, con 9,5, y Oruro, con 7,1 hab./km2. La densidad de población de los otros departamentos es inferior al promedio nacional: Potosí, 6,2; Santa Cruz, 4,3; Beni, 1,5; y Pando, 0,8.

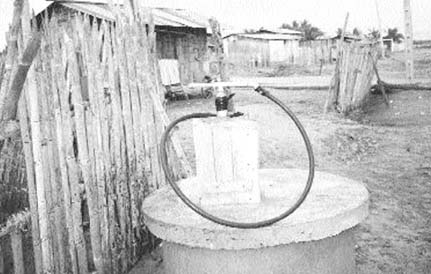

En cuanto a los servicios básicos para la población, la proporción de hogares con acceso a redes generales de agua potable alcanzaba el 54% en 1992, llegando al 81% en las áreas urbanas y bajando al 18% en las zonas rurales (INE, Censo de 1992). Según la misma fuente, el 43% de los hogares disponían de servicio sanitario, 63% en las áreas urbanas y 17% en las rurales. El 55% de los hogares de todo el país disponían de energía eléctrica, 87% en las áreas urbanas pero solo 16% en los hogares de zonas rurales.

Los niveles de pobreza son elevados: se observa que una parte considerable de la población, especialmente en las zonas rurales, tiene insatisfechas sus necesidades esenciales al no contar con acceso adecuado a los servicios de insumos básicos, así como a los de educación, salud y vivienda. Según el IDH (índice de desarrollo humano), Bolivia ocupa el 113° lugar (entre 173 países) con un promedio de 0,530. Sin embargo, esta cifra general no es muy confiable pues habría que analizar la diferencia de IDH entre Santa Cruz (0,74) y Potosí (0,38), por ejemplo.

La situación de la salud, resultante de estas condiciones generales, presenta como principales causas de enfermedad y muerte en los menores de 5 años las diarreas y las infecciones respiratorias agudas (fuente: ENDSA).

Antecedentes sobre desastres naturales

El territorio y la población de Bolivia están permanentemente expuestos a daños de origen natural o producidos por el hombre, que en algunos casos llegan a convertirse en desastres de efectos sumamente negativos sobre la vida, salud y seguridad de las poblaciones con un fuerte impacto en su infraestructura de desarrollo. Con el transcurrir de las estaciones del año, Bolivia suele estar sujeta a cambios adversos causados por fenómenos naturales: inundaciones, sequías, aludes, heladas, granizadas y cambios ecológicos. Tales fenómenos suelen afectar más a las comunidades rurales, que por sus características de pobreza y debilidad institucional resultan más vulnerables a cualquier perturbación.

Para responder a esas situaciones el país cuenta con una organización que se describe más abajo. Es de notar que en estos momentos, y luego de los daños causados por El Niño 1997-98 y por el terremoto de Aiquile-Totora, Bolivia ha emprendido una reforma del Sistema Nacional de Defensa Civil, que comprende la elaboración de una nueva ley para reorganizar el sistema, el fortalecimiento del Servicio Nacional de Defensa Civil (operativo) y la creación de una comisión que coordine la planificación y el desar rollo tomando como base la prevención (fuente: Proyecto Ministerio de Defensa Nacional - PNUD).

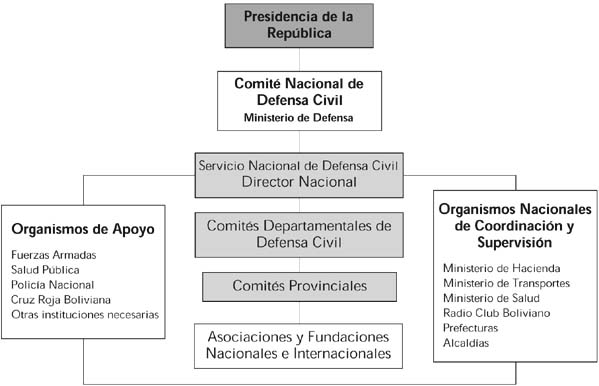

Organización para situaciones de emergencia y desastres (vigente en 1999)

El Sistema Nacional de Defensa Civil de Bolivia consta de tres niveles de atención a desastres (fuente: Sistema Nacional de Defensa Civil, Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento -UTOAF-):

Nivel gubernamental: Lo preside el Ministerio de Defensa Nacional y está formado por el Comité Nacional de Defensa Civil, que agrupa a todos los ministerios nacionales y cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo del Director Nacional de Defensa Civil, con dependencias tanto en los niveles departamentales como provinciales; lo integran además el Servicio Nacional de Defensa Civil y los Comités Departamentales de Defensa Civil.Nivel de organismos básicos: Está integrado por el Ministerio de Salud y Previsión Social, las Fuerzas Armadas, la Policía, y la Cruz Roja.

Nivel de organismos nacionales de servicio: Lo integran las alcaldías municipales, las juntas vecinales, los clubes deportivos, los boy scouts y otros organismos y servicios de apoyo.

Organigrama. Sistema Nacional de

Defensa Civil.

Teniendo en cuenta que Bolivia ya había sido gravemente afectada por el fenómeno El Niño durante el bienio 1982-83 (véase más abajo: Efectos del Niño 1982-83), una vez que se conoció la información sobre la inminencia del Niño 1997-98, el país comenzó a adoptar diversas medidas que se describen en el anexo sobre medidas de mitigación y preparativos.

Definición

La corriente del Niño, como fenómeno oceánico conocido y definido, consiste en la presencia, especialmente notoria en la costa noroccidental de América del Sur, de una gran masa de agua caliente y de baja salinidad. En las costas de la República del Ecuador, la temperatura de esta masa oscila, según El Niño, entre 23 y 30 grados Celsius, con una salinidad de solo 32 a 33 por mil.

|

INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 1. Frente al pronosticado fenómeno natural denominado “La Corriente del Niño”, es necesario adoptar las medidas preventivas más aconsejables de protección a la población y a las áreas que pudieran ser afectadas. 2. Consecuentemente, el Sistema Nacional de Defensa Civil, parte integrante de la Defensa Nacional y conformado de acuerdo a los Decretos Supremos números 19386 y 24680 del 26 de enero de 1983 y 23 de junio de 1997, respectivamente, debe proceder a elaborar un Plan de Emergencia Nacional para contrarrestar la evolución del mencionado fenómeno natural. 3. El Sistema Nacional de Defensa Civil, para el propósito mencionado, deberá declararse en sesión permanente y requerirá el concurso de reparticiones públicas y la colaboración de personas y entidades probadas que puedan coadyuvar en eventuales labores de emergencia. 4. El señor Ministro de Defensa Nacional, presidente del Sistema de Defensa Civil, coordinará las acciones y labores de los organismos que participen en las tareas pertinentes. 5. Los Ministerios de Estado, Prefecturas de departamento e instituciones fiscales, en caso de ser requeridos por el Sistema de Defensa Civil, prestarán su concurso con todos los medios que sean necesarios. La Paz, 5 de septiembre de 1997 |

Como hemos visto en la primera parte de este documento, el meteoro del Niño abarca un variado conjunto de fenómenos oceánicos y meteorológicos interrelacionados, de tal complejidad que aún no es predecible en todos sus aspectos, por la gran extensión de la superficie geográfica afectada y la enorme cantidad de variables intervinientes en las interacciones entre el océano y la atmósfera.

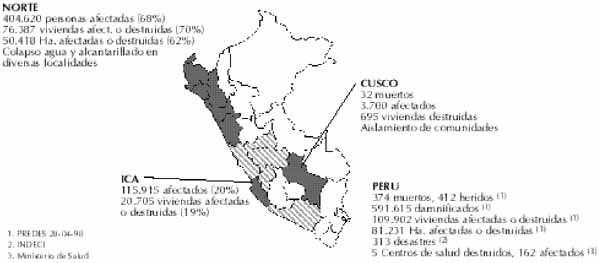

Efectos del Niño 1982-83 sobre Bolivia

Según informes elaborados por las autoridades bolivianas y documentados en la publicación Situación de Salud en las Américas (OPS/OMS, 1984), en Bolivia se registraron 40 muertos. Los fenómenos atmosféricos predominantes fueron inundaciones y sequías y hubo 700.000 damnificados por las inundaciones y 1.600.000 personas afectadas por la sequía. De acuerdo con el correspondiente informe de la CEPAL, los daños totalizaron US$ 837 millones.

|

DECRETO SUPREMO No. 24857 Hugo BANZER SUÁREZ CONSIDERANDO: Que el fenómeno natural denominado “El Niño” hace necesario adoptar las medidas de prevención y protección a la población y a las áreas que pudieran ser afectadas. Que por instructivo Presidencial del 5 de septiembre de 1997 se estableció que el Sistema Nacional de Defensa Civil se declare en sesión permanente para enfrentar el mencionado fenómeno. EL CONSEJO DE MINISTROS DECRETA: ARTÍCULO 1. Declárase emergencia en todo el territorio nacional como consecuencia del fenómeno natural de “El Niño”. ARTÍCULO 2. El Sistema de Defensa Civil formulará un Plan de Emergencia Nacional, quedando autorizado para convocar y requerir la participación en las actividades y acciones que se planifiquen para este efecto de las autoridades civiles, militares y policiales, así como de las que tienen jurisdicción nacional y departamental. ARTÍCULO 3. Se autoriza al Sistema Nacional de Defensa Civil a presentar solicitudes de cooperación a los Organismos Internacionales, países amigos y sector privado, conforme a los mecanismos vigentes, para poner en ejecución las medidas que sean pertinentes en el Plan de Emergencia Nacional. Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintidós días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y siete. Firman el Presidente y el Consejo de Ministros de la República de Bolivia |

Comportamiento del Fenómeno en territorio boliviano en 1982-83

En Bolivia, los vientos húmedos procedentes de la Amazonia fluyen normalmente de este a oeste y se precipitan en la cordillera andina. Esto explica las abundantes lluvias sobre zonas como los Yungas y el Chapare. Sin embargo, el fenómeno del Niño altera profundamente este patrón normal de comportamiento climático.

Cuadro 1: Fenómenos atmosféricos en América del Sur - Efectos producidos por El Niño 1982-1983

|

País |

Tipo |

Muertos |

Afectados |

Daño en US$ |

|

Bolivia |

Inundaciones |

40 |

700.00 |

837.000.000 |

| |

Sequías |

- |

1.600.000 |

|

|

Ecuador |

Inundaciones |

300 |

950.000 |

641.000.000 |

|

Perú |

Inundaciones |

233 |

830.000 |

200.000.000 |

| |

Sequías |

- |

460.000 | |

|

Total | |

573 |

4.540.000 |

1.678.000.000 |

FUENTES: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), y Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Con el advenimiento del meteoro ENOS, los vientos húmedos y calientes que se acumulan en las costas del Perú se precipitan en la Cordillera de los Andes causando fuertes tormentas de lluvia. Ya secos, estos vientos calientes atraviesan la Cordillera hasta llegar al Altiplano y los valles bolivianos, impidiendo el normal desplazamiento hacia el oeste del aire húmedo proveniente del Brasil. Así se explican las prolongadas inundaciones en el oriente del país y las severas sequías en el Altiplano.

Según estudios efectuados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, durante agosto de 1997 se determinó un retroceso de 5 metros de los glaciares de Chacaltaya y un descenso de 105 cm en el nivel de las aguas del lago Titicaca (por lo que en ese momento se supuso que las características del meteoro El Niño serían similares a las registradas durante ENOS 1982-83).

Análisis del comportamiento climático, 1997-1998

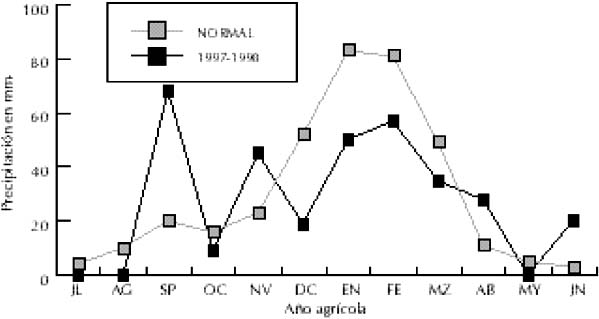

Zona del Altiplano

Los análisis de las precipitaciones registradas entre octubre de 1997 y abril de 1998, que corresponden al período vegetativo de la casi totalidad de los cultivos de esta zona, indican que las lluvias acumuladas alcanzaron a 314 mm, un 20% menos de la lluvia normal, que es de 369 mm, siendo diciembre el mes más crítico, con un registro de solo el 50% de la precipitación media. En los meses siguientes las precipitaciones alcanzaron valores cercanos a los normales.

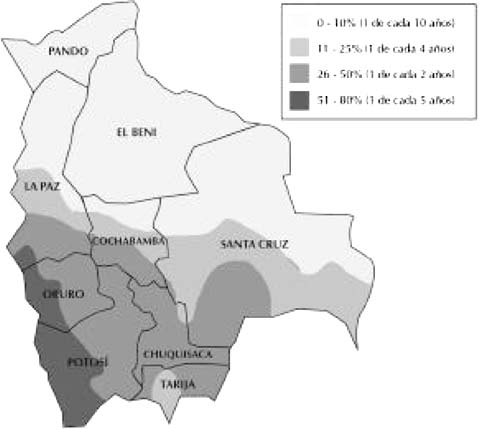

Mapa de zonificación de los

efectos del fenómeno del Niño 1997-1998.

La distribución temporal de la precipitación en ese lapso fue bastante irregular, con solo 57 días con lluvia, menos que en 1996-97, cuando llovió 86 días. La distribución espacial muestra déficit en el centro y sur del Altiplano, que corresponden a los departamentos de Oruro (todas sus provincias), Potosí (las provincias del Norte) y el Altiplano Sudeste de La Paz. En general, los cultivos de siembras tardías (a partir de enero) tuvieron mejores aportes hídricos. Por otra parte, las temperaturas muestran incrementos promedios de 2°C respecto de la media, tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, por lo que, a diferencia de la sequía de 1982-83, cuando hubo heladas significativas en toda esta zona, en esta campaña agrícola no se registraron heladas.

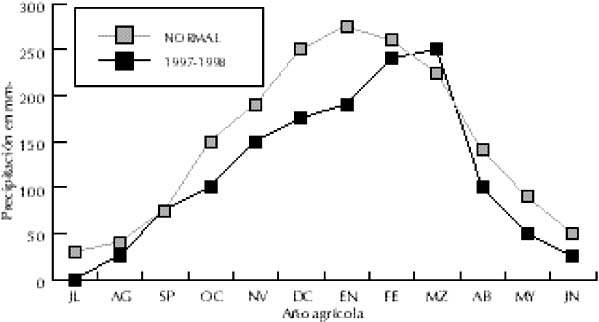

Zona del altiplano -

Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)

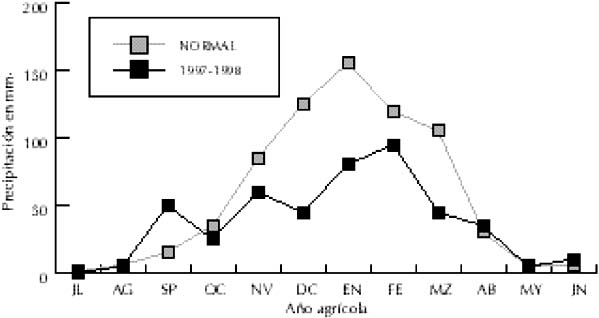

Zona de los valles

Zona de los valles -

Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)

El análisis de las precipitaciones ocurridas entre septiembre de 1997 y mayo de 1998, que corresponde al período vegetativo de casi la totalidad de los cultivos de secano de esta zona, indica que la precipitación acumulada alcanzó 380 mm en 67 días con lluvia. En la campaña anterior se registraron 572 mm en 81 días con lluvia. El mes más crítico de esta campaña fue diciembre, con un registro de solo un 40% de la precipitación media. En los meses siguientes las lluvias alcanzaron valores inferiores a los normales. En general, el déficit de precipitación fue uniforme para los valles de Cochabamba y Chuquisaca, y en menor grado para Tarija. Las temperaturas muestran incrementos promedios de 1,5°C y la máxima extrema fue superior en 4°C a la de la campaña anterior, lo que favoreció el desarrollo de plagas y enfermedades (en esta campaña no se registraron heladas).

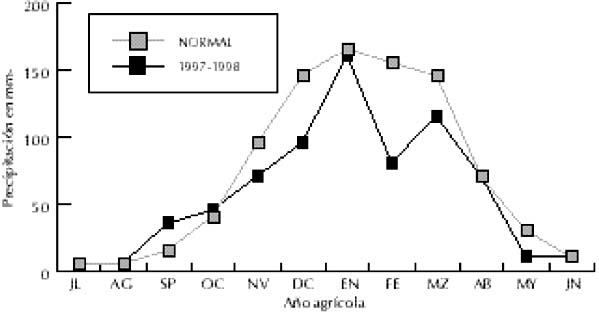

Zona del Chaco

Las precipitaciones registradas entre octubre de 1997 y mayo de 1998, lapso que corresponde al período vegetativo de los principales cultivos de esta zona, muestran el siguiente comportamiento: la lluvia acumulada alcanzó a 578 mm, menos de la normal que es de 764 mm; febrero fue el mes más crítico, con un registro de solo 60% de la precipitación media de ese mes. En los otros meses las lluvias alcanzaron valores cercanos a la normal, pero siempre inferiores. La distribución de lluvias fue bastante irregular, con 82 días de lluvia, más que el año anterior cuando hubo solo 67 días. El comportamiento de las temperaturas también muestra incrementos promedios de 2°C respecto de la media, con máximas extremas de hasta 45°C en Villamontes.

Zona del Chaco - Precipitación en

años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)

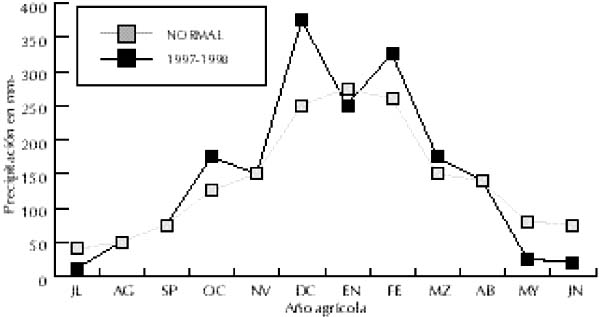

Zona tropical de Santa Cruz

Las precipitaciones registradas entre septiembre de 1997 y mayo de 1998 tuvieron un comportamiento cercano a los promedios normales, con 89 días de lluvia y 1012 mm de agua caída, levemente superior al promedio normal de ese período, que es de 985 mm. Las variaciones extremas corresponden al incremento de las precipitaciones en diciembre, con 18 días de lluvia, y a la mínima en enero, con solo 12 días lluviosos.

Zona tropical de Santa Cruz -

Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)

Las temperaturas muestran incrementos promedios de 3°C respecto de la media, tanto en las máximas como en las mínimas. Esto, sumado al aumento de la humedad ambiental, creó condiciones propicias para la aparición de plagas y enfermedades que afectaron los cultivos.

Zona tropical del Beni

El comportamiento de las lluvias en esta zona, que alcanzaron a 1.118 mm, tuvo un leve déficit pues resultó inferior al promedio de 1.335 mm. Esto originó una sequía moderada con tendencia a acentuarse. El nivel de los ríos quedó por debajo de los promedios registrados en la campaña anterior y ello dificultó la navegación.

Zona tropical del Beni -

Precipitación en años normales y en 1997-98. (Fuente: SINSAAT)

Conclusiones sobre el comportamiento climático

Debido a los déficit de precipitación y a la irregular distribución de las lluvias, en las zonas del Altiplano y de los valles se registraron condiciones desfavorables para el desarrollo normal de los cultivos, por lo que los rendimientos serán muy inferiores a los de la campaña anterior. En la región tropical de Santa Cruz, el comportamiento de las lluvias, no obstante algunas variaciones en la cantidad de precipitación, se puede considerar como normal, por lo que los rendimientos deben estar cercanos a los promedios históricos. En el Chaco, a pesar de que las lluvias fueron inferiores a la media, una mejor distribución temporal a lo largo del ciclo vegetativo de los cultivos permitió obtener rendimientos levemente superiores a la media normal.

Efectos sobre la producción agrícola

Los rubros más afectados en los volúmenes de la producción agrícola boliviana fueron la cebada, con una caída del 42% respecto de la campaña anterior; la papa, con el 41% menos; la quinua con -41%; el maíz, con -37%; la arveja, con -21%, y las habas, -21%. La tasa media nacional de disminución de los volúmenes de producción fue de -4,5%, puesto que el volumen total de producción de los principales cultivos alcanzó a 7,4 millones de toneladas métricas, inferior en 349.607 t a la campaña anterior, de 7,7 millones de toneladas.

La disminución total de la producción nacional para la campaña 1997-98, traducida en términos económicos, significa aproximadamente un monto global de 137 millones de dólares EUA, equivalente al 57% de las pérdidas ocasionadas por El Niño en la campaña agrícola 1982-83, que fueron de 241 millones de dólares.

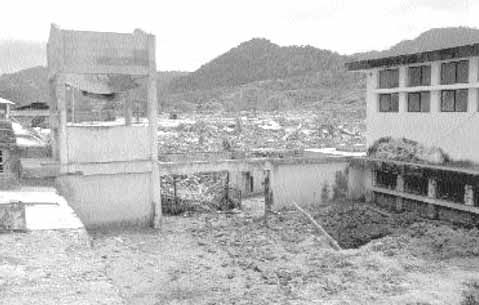

Tanto la sequía como las

inundaciones golpearon intensamente al sector agrícola boliviano. (OPS/OMS,

R.

Perez)

El monto total de los daños causados por ENOS 1997-98 en Bolivia ascendió a los 527 millones de dólares EUA. De ellos, 213 millones (el 40%) corresponden a daños directos a bienes y propiedades, y los 314 millones restantes (60%) son daños de tipo indirecto. Cabe observar que la sequía originó el 53% de los daños totales, en tanto que las inundaciones causaron el 47% restante.

Debe señalarse, sin embargo, que sería quizá más preciso hablar de dos zonas con tipos diferentes de desastre, tanto por el origen de los daños como por las características de las poblaciones afectadas. En primer lugar, en el Altiplano -donde ocurrió la sequía- resultaron damnificadas muchas familias de muy escasos recursos, que han perdido gran parte de sus escasos bienes, su producción, y la capacidad para seguir produciendo. En segundo lugar, el resto del país, donde se produjeron inundaciones que afectaron la infraestructura vial y parte de la producción agropecuaria, lo que dificulta y encarece el transporte y el comercio. La estructura de los daños totales se desglosa en el cuadro 2.

Cuadro 2: Estructura del daño total

|

Tipo de daño |

Monto del daño en millones de US$ |

Porcentaje del total |

|

Pérdidas de producción |

263,3 |

50 |

|

Bienes de capital |

226,8 |

43 |

|

Mayores costos de operación |

24,9 |

5 |

|

Prevención y emergencia |

12,3 |

2 |

FUENTE: CAF-CEPAL

Estos datos muestran que se trató de un desastre en el que se combinaron sequía e inundaciones, puesto que el monto de las pérdidas de producción es muy parecido al de las pérdidas de bienes (50 versus 43%). Dadas las características de los servicios afectados, cuyas operaciones se han encarecido, el monto y porcentaje de los perjuicios sufridos por las empresas de servicios públicos fueron relativamente bajos (5%).

El cuadro 3 muestra que los sectores productivos fueron los más afectados (con un 50% de los daños totales), especialmente en el sector agrícola (22%), debido a la falta de lluvia durante la campaña agrícola 1997-1998. Sin embargo, el sector más perjudicado fue el del transporte vial, que acusa un 45% de los daños totales, por las averías a muchas carreteras y puentes de las redes principal, secundaria y terciaria. Las pérdidas en el sector agropecuario originaron daños eslabonados con los sectores agroindustrial y comercial (11% y 16%, respectivamente). También los servicios de agua potable y saneamiento y los de electricidad sufrieron daños por la sequía, que equivalen al 2% del total de pérdidas. Los gastos de prevención y atención de la emergencia representaron igualmente un 2% de los daños totales. Finalmente, los daños en el sector de la vivienda ascendieron a un 1% del total.

Cuadro 3: Análisis de daños por sector afectado

|

Tipo de daño |

Monto del daño en millones de US$ |

Porcentaje del total |

|

Sectores productivos |

261,6 |

50 |

|

Transportes |

237,7 |

45 |

|

Prevención y emergencia |

12,3 |

2 |

|

Servicios |

10,4 |

2 |

|

Vivienda |

5,3 |

1 |

FUENTE: CAF-CEPAL

Impacto en la economía

El cuadro 4 presenta las cifras completas de los daños estimados y permite obtener una visión global de las pérdidas, tanto directas como indirectas, para cada uno de los sectores que resultaron afectados por El Niño. También indica que las pérdidas impondrán una carga negativa no prevista sobre el balance comercial y de pagos del país, debido a las importaciones para hacer la reconstrucción, por un monto que se estima en 138 millones de dólares.

Cuadro 4: Bolivia: Recapitulación de los daños causados por El Niño de 1997-1998 (en millones de dólares EUA)

|

Sector y subsector |

Daño total |

Daño directo |

Daño indirecto |

Efecto sobre el balance de pagos |

|

Total |

527,3 |

213,1 |

314,2 |

137,8 |

|

Sectores sociales |

5,3 |

5,3 |

- |

0,2 |

|

Vivienda |

5,3 |

5,3 |

- |

0,2 |

|

Servicios |

10,4 |

- |

10,4 |

0,6 |

|

Agua y saneamiento |

9,0 |

- |

9,0 |

0,6 |

|

Generación de electricidad |

1,4 |

- |

1,4 |

- |

|

Transporte |

237,7 |

207,8 |

29,9 |

80,5 |

|

Transporte vial |

236,6 |

206,7 |

29,9 |

80,5 |

|

Ferrocarriles |

1,1 |

1,1 |

- |

- |

|

Sectores productivos |

261,6 |

- |

261,6 |

56,5 |

|

Agropecuario |

118,6 |

- |

118,6 |

- |

|

Industria |

58,2 |

- |

58,2 |

- |

|

Comercio |

84,7 |

- |

84,7 |

- |

|

Prevención y emergencia |

12,3 |

- |

12,3 |

- |

FUENTE: Estimaciones basadas en información y cálculos propios.

A partir de la información presentada, es preciso dar una idea clara de la magnitud de este desastre. En tal sentido, considérese que el monto total de los daños representa cerca del 7% del producto interno bruto de Bolivia, y que los daños en el sector agropecuario -el más afectado- hicieron que el producto sectorial reduciera su crecimiento en alrededor de 1,5% en 1998. Tales consideraciones evidencian que el impacto económico del meteoro en esta ocasión, aunque sensible en términos absolutos, ha sido moderado.

Una comparación con los perjuicios ocasionados por El Niño de 1982-1983, sobre el cual se cuenta con información pormenorizada, arroja una mayor luz al respecto. El cuadro 5 resume tal comparación, presentando las cifras en millones de dólares de 1998, luego de ajustar por inflación los valores correspondientes a 1982-83.

Cuadro 5: Comparación de daños en 1982-83 y en 1997-98

|

Sector |

1982-1983 |

1997-1998 |

|

Total nacional |

1372 |

527 |

|

Sectores sociales |

37 |

15 |

|

Sectores productivos |

1174 |

262 |

|

Transporte |

161 |

238 |

|

Otros gastos |

- |

12 |

Sin lugar a dudas, ENOS 1982-83 originó daños en escala nacional muy superiores (2,6 veces) a los del Niño más reciente. Merece especial mención el hecho de que los daños en los sectores productivos en esta ocasión representan solamente una quinta parte de los ocurridos hace 15 años, sin duda debido a que la sequía en el Altiplano fue menos severa y extendida. Igualmente, los daños en los sectores sociales fueron menores en esta ocasión. Los perjuicios al transporte, aunque las inundaciones fueron de menor intensidad, fueron más elevados en esta ocasión debido a la mayor disponibilidad actual de bienes y a la mayor vulnerabilidad derivada de las mayores intervenciones en las partes altas de las cuencas hidrográficas. Por otra parte, parece que las inversiones realizadas en prevención, una vez que se tuvo un pronóstico temprano sobre la llegada del Niño, tuvieron resultado positivo en reducir, al menos parcialmente, los efectos negativos del meteoro.

A pesar de que la magnitud de los daños causados en esta ocasión por El Niño fue moderada, el análisis realizado revela con claridad que Bolivia, y especialmente los habitantes del Altiplano, son muy vulnerables a las variaciones del clima. Esto señala dos necesidades imperativas. La primera, que el Estado ayude a los habitantes del Altiplano a restablecer sus patrimonios y su capacidad de producción después de este meteoro, para evitar consecuencias futuras más desastrosas, tales como una posible hambruna o mayores migraciones del campo hacia las ciudades. Y la segunda, con objeto de atenuar los efectos desastrosos que habrán de presentarse en el futuro debido a condiciones hidrometeorológicas adversas, es la necesidad de adoptar una política de reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales de todo tipo en escala nacional, que habrá de acompañarse de los correspondientes programas y planes de acción.

En documento separado, la CEPAL presentó un análisis acerca de los efectos secundarios ocasionados por El Niño de 1997-1998 sobre las principales variables macro-económicas de Bolivia.

El Niño se manifestó en Bolivia principalmente con sequía e inundaciones. En el Taller Nacional realizado a fines de septiembre de 1998, seleccionamos enfermedades que se asocian a los fenómenos climáticos más importantes que podrían presentarse por efecto del meteoro ENOS y que pueden afectar las condiciones de salud y causar enfermedad.

Si bien se sabe que la desnutrición es una consecuencia de la sequía, en este informe no se la ha registrado como un efecto inmediato porque cuando hay sequía, y resulta afectada la producción de alimentos, los cuadros de desnutrición aparecen en el mediano y largo plazo. En cuanto al dengue, no se ha tenido información de fuentes oficiales al respecto.

Para la elaboración de este documento se ha revisado la información oficial del Ministerio de Salud y Previsión Social, proveniente del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).

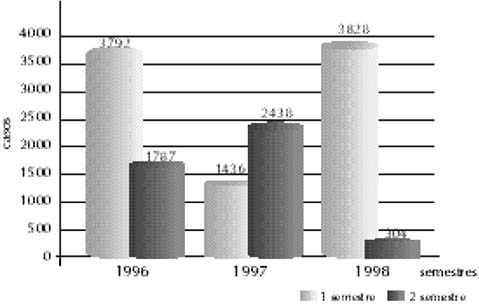

Enfermedades diarreicas agudas

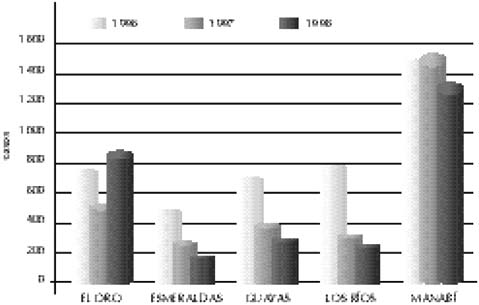

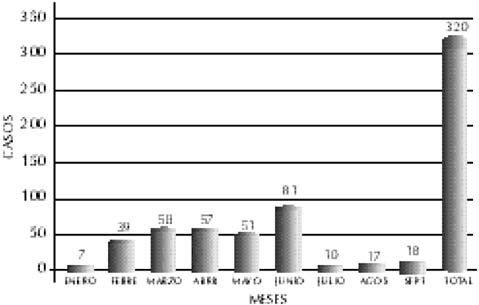

Durante el período 1991-1998 la tendencia de las EDA ha sido ascendente, registrándose un pico en la curva en el año 1997, cuando de un promedio anual de 186.533 casos para todos esos años se pasa a 300.000 casos. En todo el período 1991-97 la cantidad total de casos aumentó en un 78%, mientras que solo en 1997 se incrementó en un 39% con respecto al promedio.

Cuadro 6: Cambios climáticos que podrían incidir en la salud y causar enfermedad

|

Inundaciones |

|

|

Durante |

Después |

|

· IRA |

· IRA |

|

· EDA |

· EDA y cólera |

|

· Muerte por ahogo |

· Vectoriales: paludismo, dengue, fiebre amarilla |

|

· Lesiones moderadas |

· Accidentes por ofidios, rabia |

| |

· Afectación a la vivienda, al agua segura y a los alimentos |

|

Sequía |

|

|

Durante |

Después |

|

· EDA y cólera |

· EDA y cólera |

|

· Insolación |

· Lesiones dérmicas |

|

· Deshidratación |

· Grados de desnutrición |

|

· Inicio de desnutrición |

· Emigración, carencia de servicios |

|

|

· Otros |

FUENTE: OPS/OMS

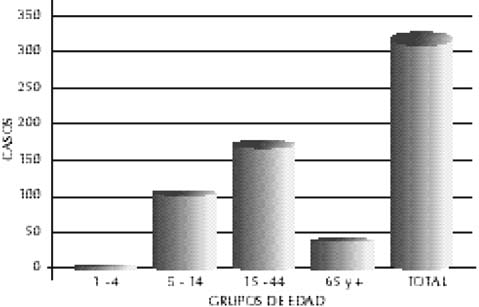

Tendencias de las EDA

1991-1998.

* Reconocemos la dificultad que puede existir en interpretar casos repetidos de diarreas en niños menores de 5 años. De todos modos, consideramos importante este análisis para mostrar la tendencia por departamento.

Con respecto a otros indicadores de diarrea, adjuntamos los episodios de diarre a de 1991 a 1996. Debido a que el SNIS cambió su formato desde ese año, no se cuenta con esa información para 1997 y 1998. Es interesante ver el comport amiento de los episodios de diarrea en el departamento del Beni durante este período.

Infecciones respiratorias agudas

Durante el mismo período (1991-98) vimos que la curva de tendencia desciende entre 1991 y 1994. Cabe señalar que Bolivia sufrió un fenómeno ENOS débil en 1991, habiéndose registrado ese año 70.000 casos. En 1994 se registra el punto más bajo de la curva, con 29.000 casos, aproximadamente, y en 1997 la curva vuelve a subir hasta más de 80.000 casos, superando los registrados en El Niño de 1991.

Tendencia de las IRA,

1991-1998. (Fuente: SNIS)

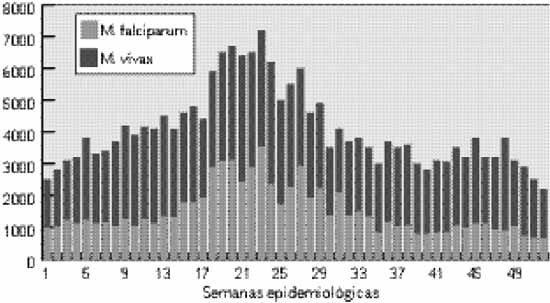

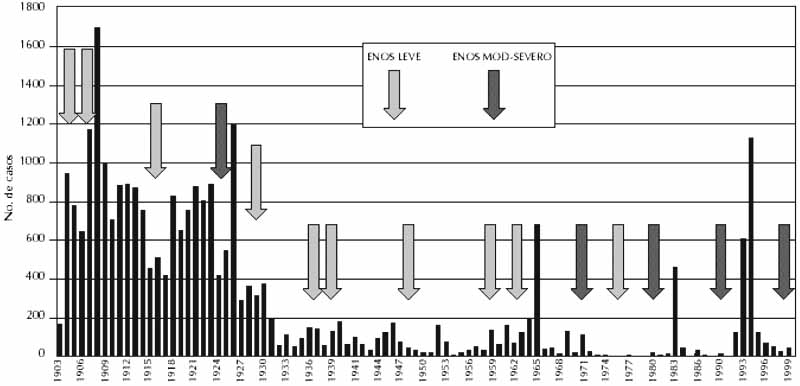

Paludismo

Superficie y población del área endémica y situación epidemiológica actual

El área endémica de paludismo en Bolivia tiene una superficie de 821.346 km2, que representa el 75% de la superficie total del país, con una población en riesgo de 3.733.277 habitantes en 1998. En relación con la nueva estructura de jurisdicciones políticas que se está instaurando, el área endémica abarca 171 municipios (56%) en ocho departamentos de los nueve existentes.

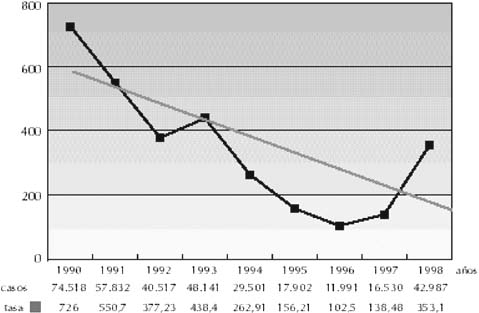

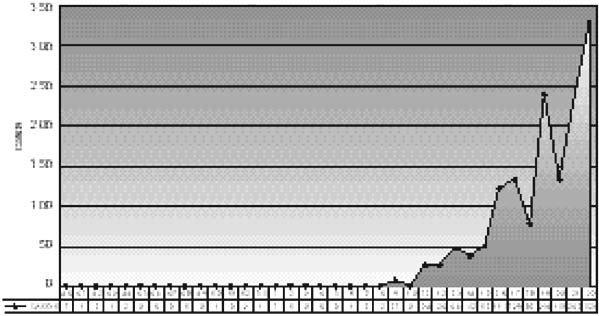

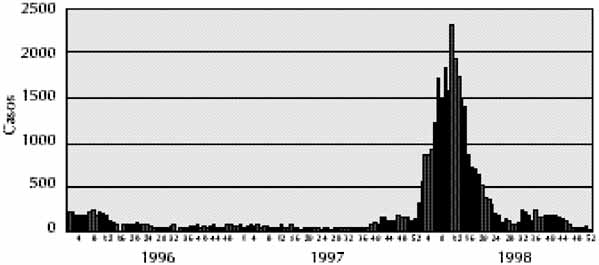

Tendencia de la malaria

1983-1998. (Fuente: SINS, Vigilancia Epidemiológica)

La distribución de la población y la superficie correspondiente según niveles de riesgo, a partir de las tasas de incidencia parasitaria anual (IPA) son las siguientes:

· alto riesgo, con transmisión permanente: 408.118 habitantes en 203.100 km2, que comprenden 114 municipios de Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y La Paz, con IPA mayor de 10 por mil habitantes expuestos;· mediano riesgo, con transmisión epidémica cíclica con intervalo de meses: 624.325 habitantes en 292.701 km2, que comprenden 26 municipios de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, con IPA que oscila entre 1 y 9 por mil habitantes expuestos;

· bajo riesgo, con transmisión escasa y periódica: afecta a 2.100.358 habitantes en 329.731 km2 y 31 municipios, con un IPA inferior a 1 por mil habitantes expuestos.

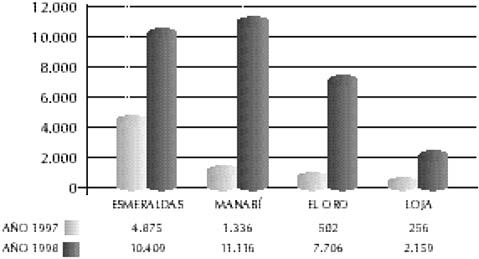

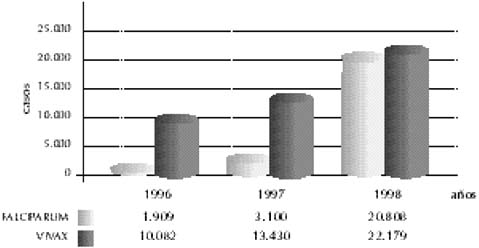

Situación epidemiológica en escala nacional

En 1997 se notificaron 51.478 casos, de los cuales 46.097 (89,5%) correspondieron al tipo de paludismo causado por el Plasmodium vivax y 5.381 (10,5%) al Plasmodium falciparum. En comparación con 1996, cuando se registraron 64.136 casos, se observa una disminución relativa del 15,9%. En cambio, en la forma parasitaria causada por el Plasmodium falciparum, considerada infección maligna por su elevada letalidad, se observa un aumento del 26,0%. El resumen cuantitativo de la situación en los últimos siete años se puede ver en el cuadro 7.

Cuadro 7: Total anual de casos de paludismo por agente infeccioso 1991 - 1997

|

Años |

Total de casos |

Pla. vivax |

% |

Plasmodium falciparum |

% |

IPA |

|

1991 |

19.031 |

17.921 |

94,2 |

1110 |

5,8 |

7,0 |

|

1992 |

24.486 |

21.729 |

88,7 |

2757 |

11,3 |

8,9 |

|

1993 |

27.475 |

22.100 |

80,4 |

5375 |

19,6 |

8,8 |

|

1994 |

34.915 |

30.046 |

86,1 |

4869 |

13,9 |

11,0 |

|

1995 |

46.911 |

43.537 |

92,8 |

3374 |

7,2 |

15,0 |

|

1996 |

64.136 |

59.866 |

93,3 |

4270 |

6,7 |

19,4 |

|

1997 |

51.478 |

46.097 |

89,5 |

5381 |

10,5 |

16,3 |

FUENTE: OPS/OMS.

El mejoramiento relativo que se muestra no significa una solución duradera del problema; por el contrario, la situación epidemiológica sigue siendo de hiperendemia. Entre las causas principales de este deterioro corresponde mencionar:

· el limitado o casi inexistente apoyo financiero del gobierno boliviano;

· los insuficientes medicamentos e insumos de laboratorio;

· la falta de apoyo financiero por parte de las prefecturas y municipios.

En el período 1990-1997 se ha registrado un incremento de 630 a 3.809 en la cantidad de localidades de alto riesgo, con la consiguiente dispersión del problema a zonas controladas. En 1997 se notificaron 21 defunciones desde el distrito de salud de Riberalta; sin embargo, se presume que la mortalidad por paludismo es elevada en la región amazónica de Pando, Riberalta y Guayaramerín debido a la infección por Plasmodium falciparum, pero el acentuado subregistro no permite tener datos confiables. Persiste actualmente una transmisión urbana importante en Guayaramerín, Riberalta, Yacuiba y Bermejo. Santa Cruz informa sobre transmisión urbana a partir del 20 de febrero de 1996 al notificar casos autóctonos en plena ciudad. La investigación del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) detectó 161 casos de Plasmodium vivax e identificó la presencia del vector Anopheles pseudopunctipennis en la zona del Plan 3000, con varios barrios afectados.

Las consecuencias económicas del paludismo en Bolivia merecen el siguiente análisis: Por cada uno de los 51.478 casos notificados en 1997 se presentan otros cinco colaterales que no acuden a los servicios de salud ni a los puestos de información para diagnóstico y tratamiento; esto implica una incidencia de aproximadamente 257.390 enfermos discapacitados, con los efectos económicos negativos siguientes:

· pérdida económica por enfermedad y muertes palúdicas durante 1997: US$ 18.768.000;

· pérdidas por tiempo de atención;

· reducción de la productividad;

· pérdida de tiempo por reemplazo.

Como consecuencias sociales podemos citar:

· el efecto negativo en el consumo de salud;· el sufrimiento familiar ocasionado por la enfermedad y eventual muerte;

· la percepción de una peor calidad de vida para el paciente y su grupo familiar;

· el ausentismo escolar,

· la desnutrición por deficiencia en el consumo calórico;

· las complicaciones del embarazo, originadoras de abortos y de bajo peso de los neonatos que contribuye al aumento de la mortalidad infantil;

· el incremento de la mortalidad materna por cuadros de anemia e hipoxia debidos al paludismo.

Considerando la tendencia de esta enfermedad en Bolivia y el comportamiento del vector, se ha visto un incremento de la cantidad de casos de 51.478 a más de 73.000 después de ENOS 1997-98 en los departamentos afectados por las inundaciones, registradas entre diciembre de 1997 y marzo-abril de 1998.

Es importante, también, hacer notar que en los últimos años se han presentado casos de paludismo en el departamento de Potosí (según el SNIS), lo que indicaría un cambio de hábito del vector; y asimismo el incremento de casos de paludismo por Plasmodium falciparum, en relación con la endemia de Plasmodium vivax.

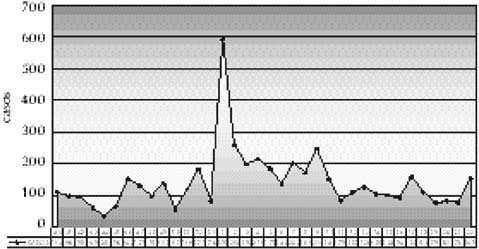

Fiebre amarilla

Los vectores que transmiten la enfermedad se hallan dispersos en aproximadamente el 65% de Bolivia. Según encuestas entomológicas efectuadas en el país, la densidad del Aedes aegypti en las áreas endémicas es muy elevada. Si a ello se agrega la proximidad de los casos a zonas urbanas, en especial a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, resulta evidente el riesgo de urbanización de la fiebre amarilla.

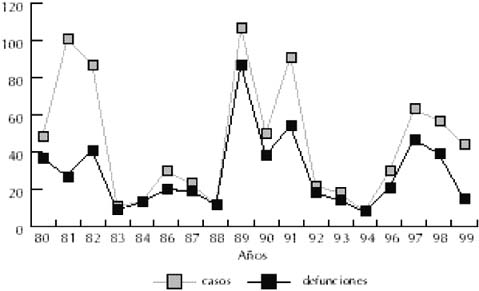

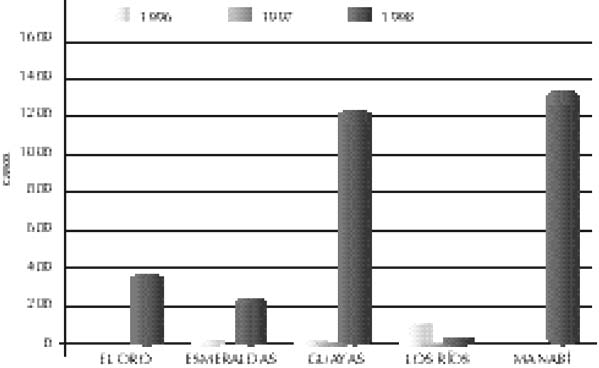

Fiebre amarilla, número de casos y

defunciones, 1980-1999. (Fuente: PAI/OPS, Vigilancia Epidemiológica)

Hasta la fecha no se ha desarrollado una vacunación sistemática con vacuna anti-amarílica en las áreas endémicas definidas en Bolivia. Cabe anotar que las actividades de vacunación han seguido la tradición histórica de ejecutarlas únicamente cuando ocurren los brotes y no ha habido estrategias de vacunación masiva y de rutina en las áreas de riesgo. Muestra de ello es el hecho de que el país no ha comprado vacuna antiamarílica hasta el momento; solamente la ha solicitado en calidad de donación a los países vecinos, en especial al Brasil, cuando era afectado por los brotes.

La cantidad de casos de fiebre amarilla se incrementa en la década del 80 y declina a partir de 1990. Sin embargo, entre 1996 y 1999 se detecta un aumento en la incidencia, en especial en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En el período 1982-1997 se ve una tendencia irregular, que muestra picos en 1982, 1989 y 1991 y un ascenso durante 1997. Cabe recordar que Bolivia fue afectada por El Niño en 1982, 1991 y 1997.

En los últimos cuatro años, se han presentado 194 casos confirmados de fiebre amarilla (30 en 1996, 63 en 1997, 57 en 1998 y 44 hasta la 12a. semana de 1999). El departamento más afectado ha sido el de Cochabamba, con 88 casos (45% del total), aunque con clara tendencia al descenso en los últimos dos años, al contrario de Santa Cruz, donde ha aumentado paulatinamente la cantidad de casos en los tres últimos años, especialmente en 1999, cuando aportó 43 de los 44 casos informados hasta la 12a. semana (98%). La Paz presentó la mayor incidencia en 1998, aunque en 1999 no ha informado ningún caso.

La tasa de letalidad en los últimos cuatro años fue de 62%, siendo mayor en 1997, cuando alcanzó al 75% (véase el gráfico). En el período anotado, el 78% de los casos correspondieron a mayores de 15 años, en su mayoría (82%) del sexo masculino.

Con el propósito de sistematizar la vacunación en las áreas endémicas, Bolivia ha incluido en el Plan Quinquenal PAI 1999-2003, que cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y otros organismos de apoyo, la vacunación prioritaria a toda la población que habita en las áreas enzoóticas y la administración de vacuna antiamarílica dentro del esquema regular del programanacional de inmunizaciones.

Cólera

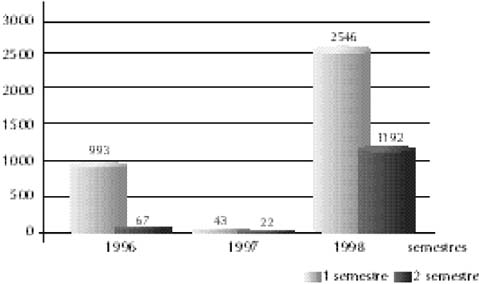

La tendencia presenta un máximo en Bolivia al comienzo de la epidemia de cólera de 1992. La tasa de incidencia descendió luego sostenidamente a un nivel endémico de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 4 años, y se ha mantenido así hasta el momento. Si bien al inicio del Niño el país esperaba un brote de cólera, este no ocurrió. (Fuente: OPS, Situación del Cólera en las Américas, Informe No 18.)

La cantidad total de víctimas mortales por ENOS 1997-98 en Bolivia se eleva a 65 personas. Si bien el Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI) lleva un registro del número de familias afectadas, no se cuenta con registros sistemáticos de mortalidad durante desastres naturales. A partir de información proveniente de los Servicios Departamentales de Salud y distintos medios de comunicación, recopilada por la Dirección General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Previsión Social, se pudo elaborar el cuadro 8.

Incidencia de cólera en Bolivia,

1991-1997.

Durante el bienio 1997-98 no se informaron daños de ningún tipo en las instalaciones de salud causados por El Niño (Fuente: Dirección General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social).

La principal afectación a las empresas de agua potable consistió en la disminución del abastecimiento a las capitales de departamento, atribuida principalmente a la sequía.

Ciudad de Cochabamba

La ciudad de Cochabamba se abastece de agua potable de diverso origen - lagunas, pozos, deshielos, etc. Debido a la sequía los niveles de estas fuentes están en sus niveles más bajos y críticos, pues la laguna Huara-Huara no tiene casi agua y la laguna de Escalerani cuenta con una reserva de aproximadamente 50.000 m3. Se han graficado curvas de capacidadaltura en las que se observa que durante el ciclo 1996-97 la represa llegó a su máxima capacidad, en contraposición con el ciclo de 1997-98, cuando ha alcanzado el nivel más bajo registrado históricamente, es decir:

|

1996-1997 |

6.570.000 m3 |

100% |

|

1997-1998 |

2.380.000 m3 |

36% |

Cuadro 8: Mortalidad por El Niño, 1997-1998

|

Departamento |

Causa |

Cantidad de muertos y desaparecidos |

Observaciones |

|

Santa Cruz |

Riada inundación |

1 muerto |

Hombre de aproximadamente 45 años murió ahogado en la localidad de Chave. Fecha: 16 de diciembre de 1997. |

|

La Paz |

Deslizamiento |

20 muertos |

El deslizamiento se produjo en la madrugrada. Fecha: 12 de febrero de 1998. |

|

Sucre |

Granizada |

1 muerto |

Anciana mayor de 60 años. Fecha: 19 de febrero de 1998. |

|

Sucre |

Riada |

1 muerto |

Niña de un año y 8 meses arrastrada por las aguas del canal sobre la falda del cerro Churruquella. Fecha: 8 de marzo de 1998 |

|

La Paz Luribay |

Riada |

2 muertos |

Dos mujeres del pueblo, de 40 y 43 años, respectivamente. La crecida del río Palomani causó el derrumbe de una vivienda y la muerte de esas dos personas. Fecha: 9 de marzo de 1998. |

|

Total Bolivia |

|

65 muertos | |

FUENTE: BK/Dirección General de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social.

No se tomaron previsiones para contrarrestar el fenómeno El Niño porque Cochabamba tiene desde hace años déficit para satisfacer la demanda de agua potable de la población. Se puede decir que si bien el requerimiento real de la ciudad es de 1.350 litros/segundo, en el momento crítico, a fines de agosto de 1998, apenas se disponía de 330 l/s; al presente está entregando un caudal de 550 l/s.

Por último, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) cuenta con 24 pozos de aguas subterráneas situados en el Valle Bajo de Cochabamba, donde actualmente se bombea un caudal de 500 l/s. Se tienen previstas otras acciones para incrementar el caudal, pero estas han sido interferidas hasta hace poco por desacuerdos sobre la jurisdicción territorial con los municipios del Valle Bajo, la falta de presupuesto para el financiamiento de materiales y otros inconvenientes. En la presente gestión se están superando estos problemas y se está intentando integrar a mediano plazo las aguas provenientes del proyecto Misicuni. (Datos proporcionados por la Gerencia Técnica del SEMAPA.)

Ciudad de Oruro

La ciudad de Oruro se abastece de agua potable por bombeo de los pozos de Challapampita, que se encuentran en pleno funcionamiento. En agosto de 1998 se cuenta con 7 pozos, de cada uno de los cuales se extraen entre 40 y 50 l/s, haciendo un total de 280 a 350 l/s, que en 24 horas alcanzan aproximadamente 270.000 m3 /día. La distribución por cada familia alcanza aproximadamente de 100 a 127 l/familia/día. Las predicciones sobre los niveles de los pozos aseguran que están en condiciones de garantizar la provisión de agua potable en los próximos meses. (Fuente: Datos proporcionados por el SELA y procesados en la UAG de Oruro, hasta el 4 de agosto de 1998.)

Ciudad de Potosí

La reserva de agua potable en la ciudad de Potosí alcanza un volumen de 600.000m3, con un caudal de distribución de 140 l/s. En agosto de 1998 la distribución a la población se realiza día por medio, lo que garantiza el suministro al menos hasta septiembre de 1998, aunque no llueva. (Fuente: Datos proporcionados por la gerencia técnica de la AAPOS, Potosí.)

Ciudad de Sucre

La ciudad de Sucre tiene como principal fuente de abastecimiento el río Ravelo (90%) y las vertientes de Cajamarca. La demanda actual de agua por habitante es de 118 l/día, que multiplicada por la cantidad de habitantes corresponde a una demanda total de 15.222 m3 /día. En agosto de 1998 el caudal de demanda es con mucho superior a la oferta de agua. La proyección hasta el año 2003 demuestra que en Sucre habrá una aguda falta de agua, que no solo afectará a las zonas altas, que han sufrido tradicionalmente su escasez, sino también a las zonas medias y bajas de la ciudad. (Fuente: Datos proporcionados por la Unidad de Agricultura y Ganadería de Chuquisaca.)

Ciudad de La Paz

La situación fue distinta del resto del país pues las corrientes de calor y la sequía causadas por El Niño en el Altiplano ocasionaron un mayor deshielo de los glaciares nevados que abastecen a las fuentes de captación de la ciudad, por lo que la oferta de agua fue superior a la demanda. Es importante señalar que los glaciares no se han recuperado y, según los estudios realizados, tenderán a agotarse en los próximos años, de modo que del mediano al largo plazo puede haber déficit de agua en esta ciudad. (Fuente: La prensa local.)

De los datos correspondientes a la rabia humana y animal en los años 1991, 1992, 1996, 1997 y 1998, vemos un rango de casos que oscila de menos de 5 hasta 25.

Entre los años 1991-92 y 1996-97 (fenómeno El Niño) se ha registrado un pequeño aumento de casos de rabia humana y animal que pueden ser atribuibles a las campañas de vacunación y a la existencia de vacunas y no tanto al fenómeno del Niño. (Fuentes: Informes semanales de rabia del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Zoonosis del Ministerio de Salud y Previsión Social.)

Si bien no hay un documento oficial sobre accidentes ofídicos, el oficial de zoonosis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la OPS/OMS indica que durante el período 1997-98 se han producido unos 200 casos. Esta información se basa en el número de sueros antiofídicos usados durante estos dos años.

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 1997-98

Mediante reuniones nacionales intersectoriales convocadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y con la cooperación de la Confederación Andina de Fomento (CAF), CEPAL, PNUD, FAO y OPS, se llegó a establecer una visión institucional global en Bolivia durante El Niño 1997-98, con énfasis en la etapa previa al impacto, la etapa del impacto y la etapa posterior (véase el anexo Visión institucional en Bolivia durante El Niño). (Fuente: Proyecto PNUD-Ministerio de Defensa Nacional.)

Tendencia de rabia humana, 1991,

1992, 1996, 1997, 1998.

El sector de la salud

Los preparativos y la respuesta del sector para El Niño se originaron en el Ministerio de Salud y Previsión Social, por medio del Coordinador de Desastres del Sector, quien, según lo establecido en el Plan Nacional de Emergencia, solicitó a los directores departamentales de Salud la designación de sendos responsables departamentales de Desastres. Estos responsables departamentales, además de mantener informado al nivel central, trabajaron en la elaboración y recolección de propuestas y perfiles de proyecto para la elaboración del Plan Sectorial de Emergencia para Atención a las Contingencias. Este Plan Sectorial fue entregado para su revisión dentro del plazo fijado por el gobierno nacional.

Si bien el sector elaboró el Plan Sectorial con un presupuesto algo elevado (requerimientos calculados para un año), este no fue tomado en cuenta por el Sistema Nacional de Defensa Civil, por lo que el sector de la salud no contó con fondos adicionales para el manejo de esta emergencia. Los recursos destinados a los damnificados por El Niño fueron tomados de programas regulares, de modo que la atención médica a las víctimas del meteoro significó que otra parte considerable de la población del país quedara sin atención. La situacion se pudo manejar “sin presupuesto”, principalmente porque los efectos del Niño 1997-98 fueron moderados en relación con los del Niño 1982-83. En lo futuro, consideramos necesario que las autoridades den prioridad a la salud en caso de una emergencia y se asignen al sector los recursos necesarios.

Por otra parte, el Ministerio emitió un documento de instrucciones a los departamentos en el que recomendaba el refuerzo de: los insumos y medicamentos para el control de brotes epidémicos, el control de vectores, las campañas de vacunación de personas y perros, las campañas de información a la población y la vigilancia epidemiológica.

Desde el punto de vista epidemiológico, la Dirección Nacional de Epidemiología designó a una funcionaria como Responsable del Fenómeno; su tarea consistió en hacer el seguimiento de ENOS en los departamentos, en coordinación con la Dirección General de Servicios de Salud.

El Ministerio de Salud y Previsión Social, con el apoyo de la OPS/OMS, realizó talleres de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno en los nueve departamentos de Bolivia. Por medio de estos talleres se procuró lograr coordinación local, la elaboración de planes de emergencia locales y la organización de redes de servicios de salud.

Por último, en trabajo conjunto entre el Viceministerio de Servicios Básicos, el Ministerio de Salud y Previsión Social, y la OPS/OMS se elaboraron perfiles de proyectos de mitigación de los efectos del Niño en tres componentes: dotación de agua en zonas de sequía, mejora de la calidad del agua en zonas de inundación, y control de vectores y paludismo en zonas de alto riesgo con posterioridad al Niño. El proyecto de “Mitigación del Fenómeno El Niño” fue aprobado, con financiación del gobierno de Suecia por US$ 2.000.000, y fue ejecutado en lugares afectados por el meteoro.

· Los daños causados por El Niño 1997-98 pueden ser considerados como moderados en relación con los causados por ENOS 1982-83.· Los efectos del Niño 1997-98 fueron: sequía en el Altiplano y sur del país, e inundaciones en el Oriente. Se registraron fuertes tormentas hacia el sur.

· Los efectos de la sequía ocasionada por El Niño empezaron a evidenciarse meses más tarde, por lo que se considera importante fortalecer la seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo.

· El sector de la salud es la primera línea de respuesta a las emergencias y en las fases de impacto y socorro; sin embargo, los recursos con los que el sector afronta los desastres provienen de programas regulares. Por ende, los recursos gastados en desastres debilitan la ejecución de estos programas regulares, y ello afecta luego a otras poblaciones que no sufrieron el desastre pero que se ven privadas de atención sanitaria por falta de presupuesto, con lo que se agudizan las desigualdades de acceso a la salud.

· Es importante que el sector de la salud determine cuál ha sido el gasto en la respuesta a desastres tales como El Niño y el terremoto de Aiquile-Totora.

· Existe la necesidad de interacción del sector de la salud con el Sistema Nacional de Defensa Civil en situaciones normales, y más aún en situaciones de desastre.

· El Sistema Nacional de Defensa Civil debe priorizar recursos para las respuestas del sector de la salud.

· En la parte operativa, la coordinación del sector de la salud con el Servicio Nacional de Defensa Civil debe ser permanente. El SENADECI debería canalizar su respuesta operativa de salud por medio del Ministerio de Salud y los servicios departamentales correspondientes, con el fin de evitar la duplicación de acciones y esfuerzos.

· Del análisis del comportamiento de la morbilidad se puede concluir que, en materia de:

· EDA, se registró un aumento del 39% de casos solo en 1997 sobre el promedio 1991-98; este incremento se debió a las inundaciones, principalmente en el Oriente boliviano.· IRA, fue similar al comportamiento de las EDA, con un incremento importante durante 1997.

· Paludismo, luego de las intensas lluvias del Niño 97, con la consecuente formación de charcos, se vio un aumento importante de casos en 1998, registrándose uno de los picos más altos de paludismo en el último decenio.

· Fiebre amarilla, no se registraron cambios que podrían atribuirse directamente al Niño.

· Cólera, a pesar de haberse esperado en Bolivia un brote de esta enfermedad durante ENOS, ello no sucedió, probablemente porque en el sector de la salud se habían tomado previsiones adecuadas.

· Mortalidad: Si bien se han recopilado datos de mortalidad para este documento, no existe en Bolivia un registro sistemático de la mortalidad y mucho menos un registro sistemático de la mortalidad en desastres.· El monto total del daño es de US$138 millones.

· Los sectores más afectados fueron el agropecuario y el del transporte.

· Es necesario fortalecer la red de servicios en la gestión de desastres.· Se debe reforzar la vigilancia epidemiológica en situaciones de desastre.

· El sector de la salud debe cuantificar el gasto para la atención de emergencias y desastres.

· Es preciso reforzar los programas de seguimiento y control del paludismo durante 1999 y los años venideros.

· Hace falta un sistema de vigilancia epidemiológica institucionalmente fuerte, que maneje los datos en forma eficaz y que pueda adaptarse a las situaciones de desastre.

· Es necesario que el sector de la salud mejore los indicadores de mortalidad en casos de desastre.

· Se debe aumentar la cobertura de vacunación al 100% en las zonas endémicas de fiebre amarilla.

· El Coordinador de Desastres del Ministerio de Salud y el SENADECI, con el apoyo de la OPS/OMS podrían constituir un Centro de Manejo de Información.

· Es necesario crear un vínculo entre la Red Nacional de Laboratorios y las instancias de manejo de desastres, con el fin de garantizar la calidad del agua y los alimentos.

· Se requiere la elaboración de un Plan de Gestión de Desastres del sector de la salud en el marco de la nueva ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, acorde con la reglamentación sectorial respectiva.

· Se debe organizar una campaña de difusión y educación por medios masivos, mediante charlas o material escrito sobre la prevención y mitigación de desastres naturales y de origen humano.

· Se deberían institucionalizar las actividades de simulación y simulacro en los distintos niveles.

Instructivo Presidencial del 5 de septiembre de 1997 para el Fenómeno “El Niño”.

Decreto Supremo 24857: “Declaratoria de Emergencia Nacional”.

Sistema Nacional de Información en Salud, Estadísticas de Salud 1991 a 1998, Ministerio de Salud y Previsión Social.

Plan Nacional de Emergencia.

Fenómeno “El Niño” en Bolivia, UDAPE.

Informe de actividades ejecutadas por el “SENADECI” en la Atención al Fenómeno de “El Niño” 1997-1998, Ministerio de Defensa Nacional.

Evaluación y seguimiento de la incidencia del fenómeno “El Niño” en la producción agrícola 1997-1998, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Reunión del Grupo Técnico Asesor Sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, Ottawa (Canadá), 12-16 de abril de 1999, “Resumen de la Situación de Fiebre Amarilla, Bolivia-99”.

Informe de la situación malaria en Bolivia 1998, Ministerio de Salud y Previsión Social, Dirección General de Salud.

“Análisis de la situación y proyecciones de las consecuencias”, SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) de Cochabamba.

Revista SINSAAT (Sistema Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana), Núms. 6, 7, 9 y 10, 1998, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

“Programa de Atención a la Emergencia de «El Niño»”, Ministerio de Defensa Nacional - UTOAF.

El Niño Update, N° 1, USAID, Bolivia.

Bolivia: Evaluación de los daños originados por el fenómeno de El Niño 1997-1998, CAF, RJ/CAF/98/1/Add.1.

Medidas de mitigación y preparativos

Visión institucional global en Bolivia durante El Niño 97-98

| |

Antes | |

| |

Conocimiento |

Prevención y mitigación |

|

Acciones realizadas · Acciones globales y

sectoriales |

Los primeros en conocer fueron: SENAMHI: fuente; ERFEN, OMM (Mayo 1997). Comunicaron a: Defensa Civil, MDSP, MDN, Prefecturas. A los medios: Se informó a través de boletines, entrevistas y en forma verbal. SNHN: Fuente: Comunicaron a: Fuerza Naval Boliviana y comando en jefe. |

a) SENAMHI y el SNHN. Hicieron seguimiento y comunicación. Se intensificaron los informes. Se creó una comisión de El Niño (DGOT, VAIPO, ABTEMA, UMSA, ORSTON, SENAMHI, UTOAF) para hacer diagnóstico y precedir el comportamiento de El Niño. Se hizo un informe (oct. 97) para centralizar información meteorológica de El Niño (SNHN, SENADE-CI, ABTEMA y SENAMHI). b) El presidente de la república emitió un instructivo presidencial (5 sep. 97) declarando en sesión permanente al sistema Defensa Civil e instruyendo elaborar el Plan nacional de emergencia. · El gabinete de ministros emite un decreto supremo de emergencia (22 sep. 97) en el territorio nacional. Se instruyó elaborar el plan y solicitar cooperación internacional. · Se crea la UTOAF (27 oct. 97) a través de resolución ministerial y con financiamiento de la UE (PASA) · Se reúne el Comité Nacional del Sistema de Defensa Civil (5-7 veces), se centraliza información, se evalúan proyectos y planes, se asignan funciones. · Se elabora el Plan nac. de emergencia con participación de los sectores involucrados y los departamentos (planes departamentales). El PNUD apoya con expertos. El MDN formula el plan. (entrega: 11 nov.) · El SENADECI realiza dos cursos sobre administración para desastres naturales destinado a prefecturas, municipios, personal de instituciones de emergencias. (Santa Cruz y Sucre, Oct. Nov/97) c) Agricultura: SINSAAT recolecta y procesa información meteorológica (SENAMHI, AASANA, SNHN, SEMENA) y agronómica (IBTA, prefecturas). · El AMGDR elabora el Plan Sectorial de Prevención (sep.97). Se presenta al Gabinete de Ministros. · En el MAGDR se crea la Comisión sectorial de prevención a través de Resolución ministerial (sep. 97) · El MAGDR elabora informes mensuales y de coyuntura sobre la posible incidencia y situación actual de El Niño. Envía a autoridades del sector Defensa Civil, ministerios y prefecturas. d) Saneamiento básico · Empresas de agua ubicadas en las zonas de posible sequía (Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija y Oruro) buscan fuentes alternativas de agua. Se presenta requerimientos a las prefectuas y municipios para gestionar recursos. e) Comportamiento social: Se creó mucha especulación. Medios difundían información poco científica. |

|

Debilidades |

· Poca credibilidad del público y del gobierno en la información difundida. · Inexistencia de un procedimiento de comunicación y alerta. · No funcionó el Sistema de Defensa Civil en esta fase. · Instituciones estaban distraídas con el proceso electoral. · Falta de información y modelos de predicción nacional. La información se obtuvo de fuentes externas. |

· Funcionamiento del sistema fue débil y no fue el mecanismo de coordinación y ejecución. · SENADECI no cumplió su rol de coordinador y ejecutor de acciones de prevención. · Puntos de monitoreo de información meteorológica fueron insuficientes, y estaban sostenidos únicamente por la red sinóptica de AASANA. Hidrológica: SNHN y SEMENA. · Poca información en tiempo real. · La gestión de recursos no fue oportuna. · Falta de un plan y política nacional y departamental de prevención de desastres. · Equipos de la red de información no utilizan tecnología actualizada. · Mecanismos de difusión de información inadecuados. · Falta de recursos humanos, financieros y logísticos en instituciones estratégicas: SENAMHI, SNHN, SENADECI y cabezas del sector. · Falta de credibilidad de la cooperación internacional en el SENADECI. · Desconocimiento sobre aspectos de prevención de desastres y falta de una política de prevención en un sector tan importante como transporte. · Municipios y empresas de agua no cuentan con un plan ni infraestructura para la utilización de fuentes alternativas. Nota: En agosto de 1997 hubo cambio de gobierno. |

|

Fortalezas |

· Se pudo alertar con pocos recursos humanos, económicos y tecnológicos. |

· Buenas decisiones políticas del gobierno. · Creación de la UTOAF como entidad de coordinación y canalización de recursos. |

| |

Durante |

| |

Preparativos y respuesta frente a la

emergencia |

|

Acciones realizadas · Acciones globales y

sectoriales |

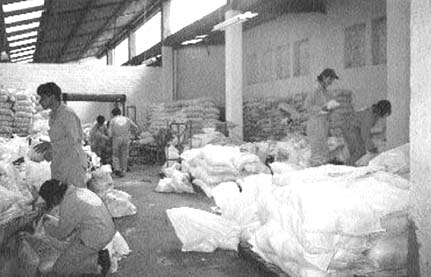

a) SENAMHI y el SNHN continuaron con el seguimiento de El Niño y comunicación. SNHN realiza trabajo de alerta aguas abajo en los ríos que tienen capitanías de puerto. SINSAAT apoya al SENAM-HI reforzando estaciones meteorológicas con estaciones automáticas y mantenimiento de algunas estaciones convencionales. SENAMHI adquiere algunos equipos de oficina, con financiamiento de la UTOAF. El SENAMHI realiza un seminario internacional sobre el comportamiento del Niño. b) La UTOAF se convierte en el centro de coordinación y financiamiento de las acciones de respuesta. · El TGN asigna al MDN aproximadamente US$ 15M para acciones de prevención y atención. · Se transfiere aprox. US$ 4,5M a las prefecturas. UTOAF evalúa y aprueba los proyectos a financiar. · FFAA adquieren y construyen equipo para atención de emergencias. · Con estos recursos se financiaron 1.049 obras en: pozos, sistemas de riego, gaviones, equipamiento, bombas, reparación y mantenimiento de caminos, limpieza de drenajes, puentes. · Donaciones en alimentos, vituallas y herramientas se distribuyen a través del SENADECI. · La UTOAF con la OPS implanta sistemas SUMA en instituciones públicas y transfiere el sistema al SENADECI. · Se aprueba el financiamiento del BM por US$ 25M para reconstrucción y reembolso de los gastos realizados en la prevención (abril 98); PNUD (US$ 0.2M); gobierno de España (US$ 15M); Japón (US$ 3M) aprueban otros financiamientos. · Cruz Roja, PMA y USAID apoyan con vituallas, alimentos y equipo técnico. c) Agricultura · El MAGDR realiza una evaluación y cuantificación del efecto de El Niño en la agricultura en dos etapas: 1) Diagnóstico (SINSAAT-FAO) Se produjeron 2 documentos: (1) en febrero y (2) en mayo. Se encuentra que el mayor efecto es causado por la sequía en las zonas del altiplano y valles. Los cultivos más afectados fueron: papa, maíz, cebada, quinua y forrajeras en las zonas del altiplano y valles. Los efectos en el trópico no son muy significativos. Los documentos son presentados a la cooperación internacional y a organismos nacionales. · Se formula el plan de rehabilitación de la producción agropecuaria (PREPA) en mayo y se envía a la UTOAF para su financiamiento. UTOAF aprueba únicamente el componente de semillas de dicho plan. d) Saneamiento Básico · Empieza la escasez en la provisión de agua en Cochabamba y Potosí. Las empresas de agua de ambas ciudades (SEMAPA Y AAPOS) racionan el servicio. No se cuenta todavía con recursos y autorización para utilizar fuentes alternativas. e) Comportamiento Social Se inician expresiones de protesta de la población afectada, especialmente por sequía. |

|

Debilidades |

· La prevención fue concentrada en la atención de inundaciones y no la sequía. · La gestión de recursos financieros disponibles durante esta etapa fueron insuficientes. · El sistema de Defensa Civil no funciona. · El SENADECI no cuenta con suficientes recursos para atender emergencias. · No existe capacidad de respuesta en las prefecturas. · No existe un fondo permanente para la respuesta en emergencias. |

|

Fortalezas |

· Diagnóstico de impacto en el sector agropecuario realizado por el MAGDR con participación de prefecturas y organismos internacionales, con pocos recursos. · Significativo apoyo de la cooperación Internacional. |

| |

Después |

| |

Reconstrucción |

|

Acciones realizadas · Acciones globales y

sectoriales |

a) La UTOAF, a través de prefecturas implementa el programa de reconstrucción y rehabilitación con los recursos del BM, Japón y contraparte nacional (total US$ 27M). Se aprueban aproximadamente 200 proyectos: caminos y puentes, semillas, sistemas de riego, pozos, almacenamiento de agua, defensivos. · El MDN implementa el Proyecto de apoyo a sistema nacional de Defensa Civil financiado por el PNUD (US$ 20M) destinado a reorganizar el Sistema y el DENADECI, y a formular la ley de Atención y prevención de desastres. · ECHO (UE) financia acciones a través de ONG (aprox. US$ 3M) en áreas de agricultura, puentes y caminos. · La coordinación y financiamiento de acciones de reconstrucción se concentran en la UTOAF. b) Agricultura · Se implementa el Plan nacional de semillas para la distribución en zonas afectadas. (aprox. US$ 3M). Se ejecuta el programa nacional de semillas (PRODISE); financiaciones UTOAF-BN y USAID. · El MAGDR realiza una segunda evaluación del impacto de Niño en la agricultura para establecer daños en la siembra de invierno 98 y pronosticar la siembra 98-99 (por publicar). c) Saneamiento Básico · Escasez de provisión de agua se amplía a Sucre y Tarija, y las empresas de agua locales (ELAPAS y la empresa de Tarija) inician racionamiento. · Se inicia explotación de fuentes alternativas en Tarija (Represa de San Jacinto), Cochabamba (pozos) y Potosí (pozos) d) Conflictos Sociales · En Cochabamba la explotación de pozos crea fuertes conflictos sociales. · Campesinos afectados por la sequía protestan bloqueando carreteras y trasladándose a zonas urbanas. |

|

Debilidades |

· Poca capacidad de las prefecturas y municipios para identificar, elaborar y ejecutar proyectos. · El sistema de Defensa Civil no funciona. · El SENADECI no interviene en acciones de reconstrucción. · No existe un fondo permanente de reconstrucción. |

|

Fortalezas |

· Significativo apoyo de la cooperación internacional. (especialmente el BM, España y Japón). · Obras de reconstrucción son enfocadas con criterios dirigidos a la prevención. |

|

AAPOS |

Administración Autónoma para Obras Públicas |

|

AASANA |

Administración Autónoma para Servicios Aeropuertarios y Navegación |

|

ABTEMA |

Asociación Boliviana de Teledetección para el Medio Ambiente |

|

BM |

Banco Mundial |

|

DGOT |

Dirección General de Ordenamiento Territorial |

|

ELAPAS |

Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillados de Sucre |

|

FAO |

Food and Agriculture Organization |

|

FFAA |

Fuerzas Armadas |

|

IBTA |

Industria Boliviana de Tecnología Agropecuaria |

|

MAGDR |

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural |

|

MDN |

Ministerio de Defensa Nacional |

|

MDS |

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación |

|

OMM |

Organización Mundial de Meteorología |

|

OPS |

Organización Panamericana de la Salud |

|

ORSTON |

Cooperación Francesa |

|

PASA |

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria |

|

PMA |

Programa Mundial de Alimentos |

|

SEMAPA |

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado |

|

SEMENA |

Servicio para el Mejoramiento de la Navegación |

|

SENADECI |

Servicio Nacional de Defensa Civil |

|

SENAMHI |

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología |

|

SNHN |

Servicio Nacional de Hidrografía Naval |

|

SINSAAT |

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana |

|

SNC |

Servicio Nacional de Caminos |

|

SUMA |

Administración de Suministros |

|

TGN |

Tesoro General de la Nación |

|

UE |

Unión Europea. |

|

UMSA |

Universidad Mayor de San Andrés |

|

USAID |

U.S. Agency for International Development |

|

UTOAF |

Unidad Técnica y Operativa de Apoyo y Fortalecimiento al Sistema Nacional de Defensa Civil |

Ecuador

Ministerio de Salud Pública

Organización

Panamericana de la Salud

Agradecimientos

Se reconoce en forma explícita la espontánea y valiosa contribución, ya sea proporcionando información técnica, fotografías o revisando el texto, de los funcionarios de la Subsecretaría General de Salud-Unidad de Gestión del Plan de Contingencia, Subsecretaría Nacional de Medicina Tropical, Proyecto FASBASE, Dirección General de Salud, Dirección Nacional de Epidemiología, Direcciones Provinciales de Salud y unidades operativas de las zonas afectadas. Se agradece además la aportación de las siguientes instituciones: Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, OPS/OMS, UNICEF, Dirección Nacional de Defensa Civil y Cruz Roja Ecuatoriana.

El Ministerio de Salud Pública, con apoyo de la OPS/OMS, ha realizado un importante esfuerzo para recopilar datos y determinar los problemas más importantes a los que se enfrentó el sector salud durante el fenómeno El Niño que azotó el país el último trimestre de 1997 y los primeros 5 meses de 1998.

El presente trabajo recoge, además de información documental de varias instituciones públicas y privadas, las experiencias vividas por el Ministerio de Salud Pública y los organismos más cercanos de cooperación técnica, como la Organización Panamericana de la Salud, y de financiamiento, como el Banco Mundial.

En lo que se refiere al impacto que tuvo este Niño, algunas de las informaciones aquí recogidas pueden requerir estudios y análisis más específicos, para llegar a conclusiones más seguras. Es el caso de los problemas alimenticio-nutricionales de la población, las migraciones, el subempleo, el desempleo, la violencia, el estrés social y la delincuencia. Todos estos problemas se originan debido al recurrente deterioro socioeconómico, al impacto que tienen las enfermedades transmisibles y crónicas, y a otros inconvenientes que puedan hacerse visibles con el transcurso del tiempo.

Para realizar la estimación de costos de la atención a la población y de la reconstrucción en la fase posterior al desastre, se ha incluido información de varias fuentes. Existen muchos costos indirectos difíciles de estimar que no han sido incluidos en este cálculo.

En el informe se incluye información sobre el incendio de Esmeraldas provocado por el derrame de petróleo (ruptura del oleoducto y poliducto) que se produjo a causa del deslizamiento de una de las elevaciones de la localidad, producido por las abundantes lluvias causadas por el fenómeno El Niño.

También se ha agregado una descripción de los daños provocados por el terremoto que ocurrió en la bahía de Caráquez el 4 de agosto de 1998. Se destacará especialmente el sistema de provisión de agua potable y de alcantarillado, cuyo estado agravó la situación epidemiológica preexistente causada por la infraestructura sanitaria ya deteriorada y agotó el sistema de respuesta.

Las lecciones aprendidas durante esta experiencia seguramente contribuirán a fortalecer la capacidad de reacción institucional y a generar una cultura de prevención frente a futuros desastres que irremediablemente afectarán a Ecuador.

Se espera que este documento proporcione información útil y que sirva para tomar decisiones a la hora de prevenir y controlar situaciones similares en el futuro.

Las condiciones climáticas anormales de ENOS (El Niño Oscilación Sur) suelen durar períodos que van de doce a dieciocho meses. Durante estos períodos se desarrollan intensas lluvias, deslizamientos, inundaciones, sequías e incendios forestales en zonas distintas y distantes.

En Ecuador, a lo largo del siglo veinte se han producido numerosos fenómenos El Niño con efectos negativos. Los más notables, en orden de magnitud descendente y sin considerar el actual, han sido los de 1982-1983, 1957-1958 y 1972-1973.

Para el caso de 1982-1983, los daños ascendieron a US$ 650 millones, con pérdidas importantes en los sectores productivos (63%), la infraestructura (33%) y los sectores sociales (4%). El monto de tales daños originó efectos negativos en el crecimiento del PIB, disminución de exportaciones, aumento del déficit fiscal y aumento de la inflación, entre otros, afectando el bienestar de amplios estratos de la población.

Figura

La precipitación acumulada a lo largo del año, por ejemplo en Guayaquil, excedió los 4.000 milímetros, según el INAMHI.

Las tierras de toda la costa poseen un mal sistema de drenaje natural, situación que sumada a las precipitaciones extraordinarias, causaron la crecida de los ríos de la zona. Dichas crecientes coincidieron con los niveles elevados del mar, lo que dificultó todavía más el drenaje y evacuación de aguas que inundaron extensas áreas. En algunas zonas del litoral, los caminos y estanques para el cultivo de camarones también obstaculizaron el flujo y drenaje del agua. Las inundaciones en amplias zonas agrícolas ocasionaron la pérdida de cosechas y plantaciones, impidieron la siembra de otras y provocaron la muerte del ganado que no pudo evacuarse a tiempo. Productos agropecuarios que estaban listos para ser enviados a los centros de consumo no pudieron ser transportados por la destrucción de caminos y al corte de puentes.

En algunas zonas de alta pendiente cercanas a la costa, donde los suelos son de tipo arcilloso y poseen una baja conductividad hidráulica, las abundantes precipitaciones originaron la saturación de los suelos y se produjeron corrimientos que ocasionaron destrucción o daños en viviendas, puentes y otras obras ubicadas bajo las laderas. La dotación de agua y electricidad se interrumpió durante períodos relativamente prolongados al dañarse las tuberías y las líneas de conducción.

La zona sombreada corresponde a

las provincias del país más afectadas por ENOS 97-98: las cinco provincias del

litoral y las estribaciones occidentales de cuatro provincias de la Región

Interandina.

Importantes centros urbanos quedaron anegados, perdiendo o dañando viviendas, comercios, etc. El turismo también se vio afectado al reducirse el flujo de turistas, debido a la falta de vías de acceso, al temor sobre el fenómeno transmitido por los medios de comunicación y a las dificultades para obtener agua potable y alimentos.

En el mar, la temperatura más alta de lo normal y la menor salinidad del agua hicieron que las especies típicas de la fauna marina ecuatoriana se retirasen hacia latitudes más favorables, lo cual redujo la captura de especies para consumo humano directo y para fabricación de harinas.

En mayo de 1998, cuando se esperaba que la situación meteorológica oceanográfica se normalizara, se produjo un agravamiento de las condiciones: continuó lloviendo y el nivel del mar se elevó nuevamente. Esto llevó a que el drenaje natural de las zonas anegadas se detuviera y se retrasara la siembra.

El 7 de noviembre de 1997, fuertes lluvias cayeron sobre el Cantón Santa Rosa, provincia El Oro. En la madrugada del 8 de noviembre se produjo la inundación de la ciudad de Santa Rosa debido al desbordamiento del río del mismo nombre. Este fue el evento que anunció la presencia del fenómeno El Niño en la costa ecuatoriana.

Se reportaron 3 muertos, 3700 evacuados, 10.000 damnificados y cerca de 2.000 viviendas dañadas.