La planificación local para situaciones de desastres no es un trabajo de escritorio, es un proceso que requiere visitas de campo y sesiones con grupos interinstitucionales y la comunidad.

La planificación local del sector salud para situaciones de desastres no es un trabajo de escritorio, sino un proceso que requiere visitas de campo y sesiones con grupos interinstitucionales y la comunidad. Este es un proceso altamente participativo que requiere un espíritu de negociación y concertación entre los actores sociales que componen el sector salud y la comunidad. Es importante traducir este esfuerzo en un documento conciso y operativo que contiene la designación de las responsabilidades a personas concretas y los acuerdos logrados con las diferentes contrapartes.

Para la planificación se requiere contar con información sobre aspectos generales de la organización política, información demográfica, geográfica, ordenamiento territorial, organizacionales, aspectos ambientales, saneamiento y otros datos.

El Plan Local de Emergencia debe ser un plan integral, en el que cada institución del sector salud y otros sectores que trabajan en esta temática vean representadas sus metas con un fin común: el bienestar de la población en un marco de coordinación interinstitucional, identificando las responsabilidades de cada una de las instituciones.

Si bien este proceso es local, el apoyo regional y nacional son importantes. Los funcionarios nacionales y regionales del sector salud deben reunirse con los funcionarios locales para sensibilizar y capacitar sobre las políticas, metas, objetivos, contenidos y procedimientos alrededor del plan local de emergencia

El contexto político y jurídico del país y del ámbito local es determinante en la planificación local para desastres, por tanto es importante que los gestores consideren sus propuestas en el marco de las políticas y legislación de salud; las políticas y legislación en desastres; la organización administrativa y técnica de las instituciones del sector salud y del municipio o territorio para el cual se planifica.

El Plan Local de Emergencia debe ser por naturaleza dinámico, actualizarse periódicamente y enriquecerse de los ejercicios de simulación, los simulacros y las recomendaciones generadas por el Comité Local de Emergencia, las instancias superiores del ministerio de salud y otras instituciones del sector. Para efectos de seguimiento y evaluación del plan se recomienda formularlo con elementos de verificación cuantitativa y cualitativa.

Figura

Los principales elementos para elaborar un Plan Local de Emergencia del sector salud son los siguientes:

Situación actual

1. Caracterización de las amenazas en lo local y su posible

impacto considerando la vulnerabilidad

2. Avance del sector salud en

preparativos ante desastres

3. Instituciones del subcomité de salud y

principales atribuciones

4. Recursos del sector salud

Procedimientos de respuesta

1. Coordinación para notificación y actuación

2. Evaluación

de daños y análisis de necesidades (EDAN)

3 Intervenciones según área técnica

de salud pública

4. Procedimientos administrativos

5. Comunicaciones y

transporte

6. Suministros y ayuda humanitaria

7. Medidas de seguridad

Actividades para el fortalecimiento continuo

1. Programas de capacitación

2. Seguimiento y

evaluación

Para planificar las acciones de preparación del sector salud para situaciones de desastres es fundamental primeramente conocer las principales amenazas y su posible impacto en la localidad, el avance del sector salud en las acciones de preparación frente a desastres, las instituciones del sector salud y sus principales recursos.

Descripción y análisis de las amenazas que afectan el territorio a partir de la información generada por los organismos técnicos especializados y las autoridades del gobierno local.

Caracterización cualitativa del grado de exposición del territorio y sus comunidades a las amenazas, así como la probabilidad de ser afectadas. Se describe la vulnerabilidad física, económica, política, social, técnica, educativa, ecológica e institucional del lugar. Es importante detallar la vulnerabilidad de los establecimientos de salud, la presencia de grupos vulnerables, como por ejemplo pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, personas minusválidas.

Analizar los avances y logros obtenidos durante años anteriores, contrastando los preparativos con simulacros o respuesta ante situaciones de desastres, en caso de que éstas hubiesen ocurrido.

Listado de las instituciones de salud y otras que puedan servir al fin de la salud en el ámbito local, integrantes del subcomité de salud, incluyendo la especificaciones de su mandato, experticia, nivel de autoridad, dependencia, contactos, acceso a recursos, direcciones, teléfonos y otros.

Inventario de los recursos de los hospitales, postas, salud pública y otros, con función en nivel operativo de la salud, disponibles en la comunidad o en las comunidades cercanas y útiles en los preparativos y la atención de desastres. Se puede usar el mapeo de riesgos y recursos. Los principales recursos que deben tomarse en cuenta son:

¨ Recursos humanos: médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, administrativos, voluntarios, personas con alguna formación médica.¨ Establecimientos de atención pre-hospitalaria y hospitalaria: puestos de cruz roja y bomberos, hospitales, centros de salud y clínicas.

¨ Transporte del sector salud, de otras instituciones y particulares.

¨ Equipamiento médico.

¨ Equipo de comunicación.

¨ Otros recursos (laboratorios, plantas eléctricas)

En el Plan Local de Emergencia se deben definir los compromisos de las instituciones para realizar determinadas acciones en caso de producirse un desastre. Un acuerdo sencillo, en pocas palabras, donde las dos partes se comprometen con nombre y apellido a cumplir con ciertas acciones. Por ejemplo, el director de la empresa de agua se compromete a abastecer los refugios de agua y el director de salud se compromete a vigilar la calidad del agua suministrada.

Las instituciones del sector salud que forman parte del Subcomité de Salud Local deben coordinar e integrar los esfuerzos de prevención en el "antes" y de respuesta al desastre en el "después", de acuerdo a las áreas técnicas prioritarias (ver "intervenciones según área técnica" en el punto 3 de procedimientos de respuesta) y dirigir las intervenciones. Esta coordinación puede operacionalizarse mediante reuniones periódicas, las cuales deben ser cortas y con definición de objetivos concretos y responsabilidades.

Figura

Los/as representantes de cada institución son los/as responsables de trasladar la información a las demás autoridades de su respectiva entidad y dar seguimiento a las acciones de respuesta, por lo que tendrán previstos los canales de comunicación y los procedimientos internos necesarios para que se ejecuten las acciones de manera ágil y ordenada.

Cuando se atienden desastres de gran magnitud, que afectan a varias comunidades, posiblemente el Subcomité de Salud Local requiera apoyarse en grupos de coordinación en diferentes sitios, por ejemplo donde se efectúan las labores de socorro y primeros auxilios y en los albergues. De ahí la necesidad de capacitar con antelación a estos grupos, integrados por líderes comunales y personal local del sector salud.

MECANISMOS DE CONVOCATORIA EN SITUACIONES DE ALERTA Y DESASTRE

La máxima autoridad de salud a nivel local, en coordinación con el gobierno municipal, activa la fase de respuesta ante la ocurrencia inminente de una emergencia o desastre, cuando se ha alcanzado a dar la alerta (si es un desastre lento) o una vez ocurrido el desastre (si es un desastre rápido). Es muy importante establecer claramente las responsabilidades y la forma cómo se realizará la llamada a cada responsable por institución en las distintas fases, y en los casos que deben acudir inmediatamente sin necesidad de ser llamados.

Estos mecanismos se denominan "cadenas de llamado" y contemplan lo siguiente:

¨ Contactos claves en las instituciones, por áreas.¨ Números telefónicos, frecuencias de radio, localizadores, y otros.

¨ Responsables de activar el mecanismo (quién llama, en qué momento y bajo qué circunstancia). La cadena de llamados puede ser informativa, verificatoria o instructiva; funciona en "cascada", es decir que una persona llama a dos personas, estas dos personas llaman cada una a otras dos personas, etc.

En las primeras horas de un desastre, las acciones de socorro y la recolección de información se realizan de manera simultánea. Cada sector realiza su EDAN inicial en coordinación con la alcadía. En estos momentos es más importante que la información sea oportuna a que sea completa y exacta, pues las decisiones deberán tomarse lo antes posible y con los datos disponibles. 11

11 "Organización Panamericana de la Salud. Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud; 2000; op cit. p.35-36.

La información nos permite actuar correctamente, por ello, en las primeras horas después del impacto, el Subcomité de Salud debe contar con la primera valoración acerca de la magnitud global del desastre respecto a:

¨ población, instalaciones y otros recursos afectados,

¨ necesidades de la población,

¨ riesgos potenciales para la salud.

Una vez definidas y cubiertas las necesidades urgentes, se busca información más detallada y completa que permita definir las necesidades en los días posteriores, según la magnitud del daño y los recursos materiales y humanos existentes en la localidad o región. La evaluación de daños se puede realizar en dos etapas:

1. Evaluación inicial o preliminar.- Se realiza entre las primeras 24 a 48 horas después del impacto. Requiere del conocimiento previo del área afectada y particularmente de los aspectos de salud pública.2. Evaluación definitiva.- Su duración varía dependiendo de la magnitud del desastre y los recursos disponibles para efectuar la evaluación. Se realiza en conjunto con el Comité Local de Emergencia.

La información oportuna también nos permite orientar a las personas afectadas y a la población en general, de manera interpersonal y a través de los medios de comunicación masiva. Esta orientación tiene como objetivos tranquilizar a la población, contrarrestar rumores que provoquen confusión y angustia, orientar para que las personas apliquen medidas sanitarias de emergencia y que utilicen adecuadamente los servicios de salud disponibles.

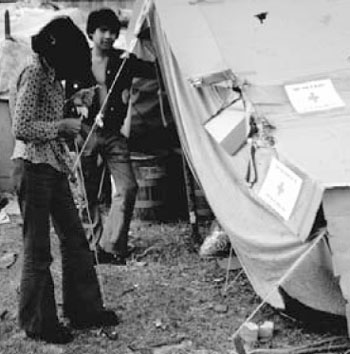

Figura

La evaluación de daños nos permite conocer con claridad cuáles son las necesidades materiales y de recursos humanos que justifican las peticiones de ayuda; por ejemplo, solicitudes de equipo y material sanitario, medicamentos, personal de salud, herramientas y maquinaria para el rescate de víctimas, vehículos, alimentos y otros suministros de emergencia.

La información básica a recopilar en las etapas de la evaluación de daños es la siguiente:12

1. Área geográfica afectada, cálculo de la población afectada y su distribución.2. Número de víctimas.

3. Disponibilidad de agua potable, depósitos de alimentos, servicios de salud y refugios.

4. Daños sufridos en los hospitales y otros servicios de salud, su capacidad para proporcionar servicio y sus necesidades específicas de medicamentos, equipamiento y personal.

5. Condiciones de los sistemas de transporte y de comunicación.

6. Localización y número de personas que se desplazaron de sus hogares.

7. Cálculo del número de muertos y desaparecidos.

12 "Organización Panamericana de la Salud. Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud; 2000; op cit. p.35-36.

Para recopilar la información se utilizan diferentes métodos: observación aérea, visitas a las instalaciones de salud, informes de las instituciones y de las comunidades, reportes de los medios de comunicación, encuestas, otros. Una búsqueda activa con brigadas móviles permite tener una noción más completa que una simple recopilación de datos de las instalaciones de salud.

El objetivo del sector salud en la preparación para situaciones de desastres es garantizar que los sistemas, procedimientos y recursos estén preparados para proporcionar una asistencia rápida y efectiva a las víctimas y facilitar así las medidas de prevención y control del riesgo sanitario y la gestión de recursos para el restablecimiento de los planes y programas de salud de la localidad.

A continuación se describen las principales acciones preparatorias que los diferentes servicios de salud deben realizar durante y después de un desastre:

¨ Manejo de víctimas en masa.

¨ Vigilancia epidemiológica.

¨ Gestión de saneamiento ambiental.

¨ Salud mental.

¨ Gestión sanitaria en los campamentos y albergues temporales.

¨ Alimentación y nutrición.

Los servicios de salud deben brindar una atención escalonada a las víctimas, tanto en el nivel prehospitalario como en el hospitalario.

Atención urgente pre-hospitalaria

En un desastre, la primera asistencia que recibe la población afectada proviene de ellos mismos, de las personas cercanas, familiares y amigos que no resultaron lesionados. Luego intervienen las instituciones de socorro como la cruz roja, bomberos, seguridad pública y el ejército, aunque muchas veces su servicio colapsa por la cantidad de demandas urgentes.

Las personas heridas deben identificarse en una zona de seguridad cercana al sitio del evento, clasificándolas según prioridad para el tratamiento, el transporte al hospital, o ambos (a esta tarea se le denomina "triage"). Esta labor le corresponde al socorrista con mayor experiencia y adiestramiento. Para tareas de apoyo es conveniente adiestrar a voluntarios de la población en primeros auxilios, búsqueda y rescate, asistencia psicológica de base, entre otros aspectos vitales en los momentos críticos.

|

Se deben definir las tareas que componen las funciones claves en las acciones pre-hospitalarias y se deben designar las personas que llevarán a cabo estas funciones. Es importante adjuntar los protocolos de cómo se realizará la búsqueda y rescate de las víctimas, cuándo se requiere equipo médico especializado, cómo se procura velar por la seguridad de la gente y la forma de administración de los datos, por ejemplo sobre los traslados de los pacientes en el lugar del desastre. |

Atención hospitalaria

Al llegar al hospital, las víctimas reciben atención médica calificada o especializada. En este nivel nuevamente se cumple el proceso de clasificación (triage), bajo la responsabilidad del médico coordinador. Este médico y su equipo determinarán las prioridades de atención de las víctimas, así como los procedimientos terapéuticos a ser cumplidos por los servicios del hospital. De este proceso de clasificación puede depender la vida o la muerte de los pacientes.

|

En el Plan Local de Emergencia se debe describir el empleo y las funciones de los establecimientos hospitalarios, incluyendo la seguridad de los pacientes y del personal, evacuación de las instalaciones en caso necesario, disponibilidad de medicamentos, suministros médicos para tratamientos de emergencia. Los sistemas auxiliares de comunicación, energía eléctrica, abastecimiento de agua y transporte. |

13 Para mayor información o para disponer de matrices con el objetivo de registrar información epidemiológica, se recomienda consultar la publicación: Organización Panamericana de la Salud, Vigilancia epidemiológica sanitaria en situaciones de desastre: guía para el nivel local, 2002.

El tipo de desastre determina los niveles de morbilidad y mortalidad en la población afectada. Pero es aconsejable crear un mecanismo de alerta para el control de las enfermedades transmisibles, como el control de vectores y la mortalidad relacionada con cada tipo de desastre, lo cual incluye los accidentes o emergencias tecnológicas y/o bioterrorismo.

|

Los sistemas nacionales de vigilancia de cada país poseen los instrumentos, las condiciones y los recursos para obtener la información que permita estudiar continuamente el estado y las tendencias de la situación de salud de la población. Estos sistemas deben adaptar e incorporar coyunturalmente las necesidades de información específicas requeridas en condiciones de desastres, sin duplicar con los sistemas de vigilancia regularmente aplicados, sino especializando instrumentos informativos para conocer y manejar las características de la emergencia, los daños a la salud humana y su entorno ambiental. |

Saneamiento básico e higiene

En situaciones de desastre se pueden propagar fácilmente enfermedades transmisibles, debido a la contaminación fecal del agua y de los alimentos, disminución de la higiene personal cuando el agua escasea y por el hacinamiento de la población en determinados lugares.

Por ende, el sector salud tiene un papel importante cuando se trata de:

¨ proporcionar agua segura;¨ dotación de letrinas, instalaciones para limpieza, aseo y baño;

¨ evitar hacinamiento, específicamente en los albergues temporales;

¨ divulgar mensajes hacia la población sobre higiene personal, saneamiento básico, manejo de agua y de los residuos.

Sistemas de agua

Cuando ocurre un evento es de suma importancia realizar una evaluación de daños y análisis de las necesidades en los sistemas de agua y fuentes de abastecimiento14.

14 Para mayor información se recomienda consultar la publicación de la Organización Panamericana de la Salud y de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Emergencias y desastres en sistemas de agua potable y saneamiento: guía para una respuesta eficaz, 2001.

En el caso de daños severos a los componentes de los sistemas de agua, se podría afectar la calidad del agua potable y producirse fugas causantes de daños secundarios. La interrupción del servicio trae consigo la necesidad inmediata de reestablecerlo, ya que la carencia de agua potable, sumada al inminente incremento del riesgo por factores sanitarios (disposición inadecuada de excretas y residuos sólidos, escombros, manipulación de alimentos) hace mucho más susceptible a la población de contraer enfermedades de origen hídrico.

|

Por ende, en la fase "antes" del desastre, la comunidad y la empresa prestadora de servicios debe contar con un estudio de vulnerabilidad para identificar los componentes del sistema de agua más vulnerables. Inclusive, en el nivel municipal se debe disponer de los repuestos más importantes para reparar los daños principales en forma instantánea. Adicionalmente, se requiere asegurar el funcionamiento de uno o varios suministros de agua de emergencia, para asegurar la provisión de agua segura por lo menos a los sitios más estratégicos de las comunidades (p.ej. los albergues y los servicios de salud). |

Disposición de residuos sólidos

Después de un evento es necesario limpiar lo más rápidamente posible los escombros y otros desechos para despejar las calles o carreteras, controlar enfermedades transmitidas por vectores y para generar un impacto psicológico positivo. Si no es posible proporcionar los servicios adecuados de recolección de los desechos, el sector salud deberá emitir mensajes claros a la población sobre la mejor forma de manejar residuos.

La planificación de la disposición de residuos sólidos vendrá plasmada como iniciativa intersectorial en el plan de emergencia local general. Sin embargo, cabe retomar y detallar este tema en el Plan Local de Emergencia.

Control de vectores

El sector salud debe intensificar sus programas de control de enfermedades transmitidas por vectores, debido a su proliferación por el estancamiento de agua posterior a las inundaciones, la mayor cantidad de residuos orgánicos en los lugares afectados, y/o la posibilidad de que fuertes lluvias hayan eliminado los insecticidas impregnados en paredes externas de las viviendas.

|

Por ello es esencial realizar las siguientes medidas: ¨ Reiniciar lo antes posible la recolección y eliminación sanitaria de los desechos. |

Especial énfasis requieren los esfuerzos de salud mental15, orientados a comprender la naturaleza del trauma posterior a un desastre y sus efectos (estrés postraumático).

15 Para mayor información se recomienda consultar la publicación: Organización Panamericana de la Salud, Protección de la salud mental en situaciones de desastres y emergencias: Serie Manuales y Guías sobre Desastres, Nº 1, 2002.

La realización de un diagnóstico inicial es fundamental para definir si la necesidad de intervención es de carácter clínico de largo plazo, o si un breve tratamiento terapéutico es suficiente. En ambos casos se requiere de conocimiento de la realidad social de las comunidades.

Figura

El consejero de salud mental prestará asesoría técnica y trabajará conjuntamente con el personal multidisciplinario de los organismos de socorro, formando parte de los programas de asistencia prehospitalaria establecidos para tratar con individuos damnificados. Esta atención debe incluir a familiares y otras personas cercanas de las personas directamente afectadas por el desastre, como también a los mismos trabajadores de salud y organismos de socorro.

En la fase de preparativos es fundamental definir las actividades de intervención para los diferentes grupos poblacionales, los recursos humanos necesarios para esta labor de atención, así como también es importante formar y capacitar a los equipos o redes de atención en salud mental.

Aunque desde el punto de vista sanitario y de recuperación social, se debe evitar la instalación de albergues temporales, lo cierto es que durante una emergencia se crean o se acondicionan instalaciones que requieren de un apoyo y seguimiento cuidadoso por parte del personal de salud. Entonces, es necesario identificar y acondicionar previamente, en coordinación con el Comité Local de Emergencia, los lugares aptos para abrir los albergues durante una alerta preventiva, una emergencia o un desastre, tomando en cuenta las características y capacidades de dichos locales. También es importante desarrollar esfuerzos de capacitación a equipos humanos para la dirección de campamentos o albergues temporales.

|

La convivencia en estos albergues dificulta el seguimiento de las medidas sanitarias a menos que exista una adecuada organización y educación de los usuarios. En el Plan Local de Emergencia deben preverse programas básicos que contemplen la vigilancia epidemiológica, el control de las enfermedades transmisibles con la vigilancia nutricional, la higiene ambiental y otras prioridades. |

El sector salud debe emitir mensajes hacia la población sobre el manejo, almacenaje, calidad y preparación higiénica de los alimentos. En caso de que ingresen donaciones de alimentos, el sector salud debe velar por la calidad de los mismos.

Para planificar y realizar operaciones exitosas de ayuda alimentaria, se deben conocer las posibles consecuencias nutricionales en los diferentes tipos de desastres, así como la situación alimentaria y nutricional que existía en la zona antes del desastre.

|

Para garantizar la eficacia de un programa de ayuda alimentaria, las prioridades que deben contemplarse son las siguientes:16 ¨ Definición de mecanismos de evaluación por áreas de las provisiones de alimentos disponibles después del desastre. |

16 Estas prioridades se desarrollan en el capítulo 9 del libro de la Organización Panamericana de la Salud, Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud; 2000; op cit.; p.65-70.

|

Cuando ocurre una emergencia muchas veces es necesario simplificar procedimientos administrativos regulares. En el Plan Local de Emergencia se pueden definir procedimientos administrativos de emergencia que permitan actuar con la mayor agilidad posible, y que a la vez respeten los reglamentos institucionales, para no ir en contra de reglamentos de auditoría establecidos. |

|

El Plan Local de Emergencia debe definir los medios de transporte y los recursos para las comunicaciones que serán indispensables para el sector salud en un estado de alerta temprana o de desastre; el uso que se prevé de éstos, los procedimientos y sobre todo la procedencia, pues son recursos que pertenecen a diferentes instituciones, empresas privadas y particulares. |

Para disponer ágilmente de suficientes vehículos y equipos se deben establecer acuerdos con los propietarios. Por ejemplo, con las asociaciones de radioaficionados, empresas de transporte colectivo y de mercancías, empresas estatales y privadas de telecomunicaciones, ministerio de transporte, policía, líneas áreas locales y las organizaciones no gubernamentales.

TRANSPORTE

Las necesidades de transporte se centran en las operaciones de salvamento, traslado del personal indispensable para realizar la evaluación de las condiciones y necesidades sanitarias así como principales acciones sanitarias, traslado de pacientes, equipamiento de los centros de atención médica, limpieza de las vías de acceso a los hospitales y centros de salud, transporte de agua potable y combustible, entre otras necesidades prioritarias.

En la fase inicial de salvamento de vidas, la demanda de vehículos es muy alta por lo que se recurre a diferentes tipos de vehículos, adaptándoles camillas.

Como parte de la planificación debe hacerse un inventario de los vehículos existentes en la localidad, sus propietarios y forma de localizarlos, el tipo de vehículo y sus características (cantidad de gente o carga que transporta, tipo de combustible, tracción, otras especificaciones de interés).

TELECOMUNICACIONES

En situaciones de emergencia es indispensable un flujo ágil de información. Una buena coordinación entre las instituciones que intervienen e internamente en cada una de ellas, depende en gran medida de las telecomunicaciones, incluyendo la capacidad de uso y la voluntad de las autoridades para intercambiar información.

El sector salud debe contar con los recursos técnicos necesarios y así poder integrarse al sistema de comunicaciones establecido por el Comité Local de Emergencia.

Figura

|

El sector salud en su conjunto debe analizar cuál es la capacidad instalada y las formas de enlace entre sí. |

Las actividades logísticas deben planificarse y requieren de preparación para su adecuado funcionamiento, de manera que hay que desechar la idea errónea de que la logística se improvisa en el momento del desastre, dependiendo de las necesidades que "el terreno indique", ya que tanto los desastres como las necesidades que éstos generan son generalmente previsibles.17

17 Tomado textualmente del libro de la Organización Panamericana de la Salud, Logística y Gestión de Suministros Humanitarios en el Sector Salud. Op cit. p.10.

En la fase inmediata del desastre, los suministros sanitarios más importantes son aquellos necesarios para tratar a las víctimas y evitar la propagación de enfermedades transmisibles. Después de esta fase, los suministros esenciales son los equipos de ingeniería sanitaria, alimentos, refugios y materiales de construcción18.

18 La gestión de los suministros humanitarios se desarrolla en el capítulo 12 del libro de la Organización Panamericana de la Salud, Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud; 2000; op cit.; p.85.

La ayuda externa, procedente de otras partes del país o del extranjero, siempre llega con retraso y los procedimientos de clasificación, traslado, almacenamiento y distribución son lentos. Las necesidades inmediatas se cubren con recursos locales de la misma zona afectada o de zonas cercanas.

El aprovechamiento de los recursos disponibles en la localidad, así como su eficiente administración, son desafíos importantes para las instituciones del sector salud.

|

Las principales acciones, en relación a suministros y ayuda humanitaria, que deberá contemplar el Plan son: Suministros existentes.- Actualización del inventario (clasificación en cuanto a género de los suministros, calidad, cantidad, lugar de almacenamiento) y planificación para el transporte y la distribución controlada y equitativa de los suministros. |

19 En muchos casos una parte importante de la ayuda humanitaria que se provee no va acorde con las necesidades del lugar afectado. Para no ocupar innecesariamente recursos para la administración y distribución de bienes sin utilidad, se recomienda clasificarlos en el momento que llegan al lugar.

Además, para una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los suministros se recomienda instalar el software del sistema SUMA, desarrollado para este fin (ver Anexo III) y capacitar al recurso humano para su uso.

Las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta después de una emergencia, en relación al acceso a áreas de riesgo, es una labor intersectorial. Adicionalmente, se deben definir medidas de seguridad específicas dentro del sector salud, como por ejemplo la protección a los médicos y pacientes, restringiendo el acceso a las áreas de primer impacto y de asistencia médica, a personas ajenas al hospital y curiosos.

También es útil definir previsiones para dejar libre el acceso a hospitales y centros de acción médica.

|

En el Plan Local de Emergencia es necesario definir quiénes deciden respecto a las medidas de seguridad, con base en qué criterios y utilizando qué técnicas. |

La capacitación alimenta al proceso de preparación para desastres, enriqueciendo los contenidos con diversas fuentes de conocimiento. Una vez asignadas las responsabilidades, formulados los procedimientos y divulgados los contenidos del plan, también es fundamental que los funcionarios y colaboradores voluntarios adquieran las habilidades necesarias para atender la compleja situación que se presenta durante un desastre.

Las necesidades de capacitación son múltiples: técnicas de rescate, primeros auxilios, evaluación de daños y análisis de necesidades, manejo de multitud de víctimas, salud mental y desastres, comunicación social y desastres, manejo de suministros (SUMA) y otros.

Para verificar el cumplimiento de las acciones que genera el plan, éste debe contemplar resultados esperados y mecanismos de verificación que permitan retroalimentarlo constantemente, tales como simulacros, simulaciones, reuniones periódicas e informes de avances institucionales. Incluso debe preverse la realización de un taller de evaluación después de una emergencia o desastre para corroborar la utilidad del plan y las mejoras necesarias, así como el seguimiento en la fase de reconstrucción.

Los recursos visuales y documentales son muy importantes para facilitar el manejo y la instrumentalización del Plan Local de Emergencia. Estos recursos pueden ser:

¨ Parte gráfica: incluye mapas o croquis del territorio donde se representan todos los aspectos posibles de visualizar, tales como, amenazas existentes en la localidad, establecimientos de salud, vías de comunicación, líneas divisorias del territorio, instalaciones previstas para albergues y almacenamiento, fuentes de agua, cementerios y áreas previstas para fosas comunes, fuentes y focos de contaminación, criaderos de vectores, entre otros.Incluye además información expresada en tablas y gráficos como: organigramas, morbilidad, mortalidad, programas de capacitación, cronogramas, recursos de salud, suministros.

¨ Anexos: documentos que pueden apoyar la ejecución del plan (leyes y decretos sobre desastres, normativas e indicaciones del ministerio de salud, indicaciones y recomendaciones del gobierno local, base de cálculo, documentos de cooperación interinstitucional, entre otros). Así como también los acuerdos entre instituciones.

|

|