Figure

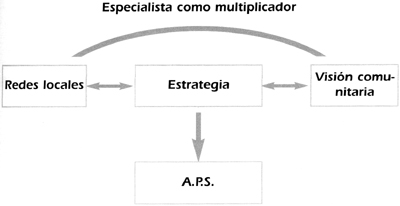

Las condiciones culturales y socioeconómicas de nuestros países de América Latina y el Caribe no permiten que se repliquen los modelos de naciones desarrolladas. No hay psiquiatras u otros profesionales de la salud mental suficientemente entrenados para atender el número de individuos supuestamente afectados en situaciones de emergencia; por otro lado, no parece conveniente ni necesario que la mayoría de los problemas de salud mental reciban una atención medicalizada. Por esto, resulta estratégico el concepto de transferencia de tecnología, lo que permitirá que el especialista actúe como multiplicador.

Un reto que se impone a los países es la desconcentración, en períodos de normalidad, de los recursos hacia la atención primara en salud (APS). Para esto es necesario desarrollar programas de formación de este personal con una visión comunitaria. Un riesgo frecuente es que los servicios especializados se trasladan al nivel comunitario de forma vertical sin relación alguna con la red de APS, es necesario remarcar la necesidad de la integración horizontal.

Desafíos y retos en la atención de

salud mental

La participación e integración de la medicina tradicional en la oferta de servicios de salud mental ha sido limitada. Si bien se realizan esfuerzos localizados, estos requieren de difusión y en algunos casos de una adecuada validación.

En América Latina, por lo general, nos encontramos con una estructura de los servicios de salud mental que no se corresponde con las necesidades. Se dispone de hospitales psiquiátricos que funcionan con un modelo tradicional o manicomial, ubicado en la capital o grandes ciudades y que concentran una buena parte de los recursos humanos. La participación de la APS en la oferta de servicios de salud mental y la disponibilidad de recursos especializados en este nivel es muy limitada.

Como respuesta a esta problemática, desde 1990, la OPS apoyó la "Iniciativa para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica", a la cual se han sumado la casi totalidad de países de la Región. La Declaración de Caracas (1990) enfatiza que la atención convencional, centrada en el hospital psiquiátrico, no permite alcanzar los objetivos compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva.

Recomendaciones finales:

· Los gobiernos y la sociedad civil deben colocar en un lugar prioritario el tema de las consecuencias psicosociales de los desastres naturales, conflictos armados y otras emergencias.· Evitar una "psicologización" de la ayuda o una medicalización del sufrimiento.

· Desarrollar un modelo de atención comunitaria en salud mental.

· Desarrollar el trabajo de prevención, estimular los recursos autóctonos y reconstruir las redes sociales. Se debe enfatizar en la eliminación o reducción de condicionantes y elementos estresores, a la vez que se estimulan los factores protectores y de apoyo.

· Actuar sobre el comportamiento colectivo y lograr una comprensión adecuada de la relación entre salud mental y derechos humanos.

· Compromiso para el acompañamiento de la gente, sistemático y desde una perspectiva humanitaria.

· Lograr que lo psicosocial se convierta en un eje transversal que impregne todas las actuaciones en la situación de emergencia.

· Fortalecer los procesos de coordinación multisectorial e interinstitucional.

· Apoyar los procesos de formación y recalificación del personal.

· Desafíos éticos.

· Promover la difusión de información y el intercambio de las experiencias y lecciones aprendidas.

El camino está abierto y el tema de la salud mental en situaciones de emergencia ya aparece en las agendas de los gobiernos y la sociedad civil.

|

|